1985年辺りでは、加圧注入処理木材を使った外部構築物で使用する、この緊結金物に対する重要性の意識は希薄だった。1990年に、建築家納賀雄嗣氏の論文に、鉄の釘を溶融亜鉛メッキし外部使用するという仕様書をみて、外部緊結金物に対する概念を変えた。

木材の長期使用を考えれば、金物が先に耐用年数を迎えたのでは、構造物として意味をなさない。そう思って、工事社員も自分自身も意識を変えてきたわけだ。

環境省の出している自然公園の長命化指針にも、溶融亜鉛メッキについての論述がある。建築金物の多くは、室内利用で雨がかりがないので電気メッキである。

環境省の出している自然公園の長命化指針にも、溶融亜鉛メッキについての論述がある。建築金物の多くは、室内利用で雨がかりがないので電気メッキである。 もうずいぶん長いことお世話になっている、メッキ会社。溶融亜鉛メッキは、亜鉛のインゴットを表題写真の如く、高熱でずっと液体化させておかなければならないという。街は寝静まっても、この溶解装置は休みを止められない。

もうずいぶん長いことお世話になっている、メッキ会社。溶融亜鉛メッキは、亜鉛のインゴットを表題写真の如く、高熱でずっと液体化させておかなければならないという。街は寝静まっても、この溶解装置は休みを止められない。 大引き、梁と床板の緊結はステンレス製の金物が必要。昔は、ステンの釘しかなかったが、その後ステンレスビスが売り出された。

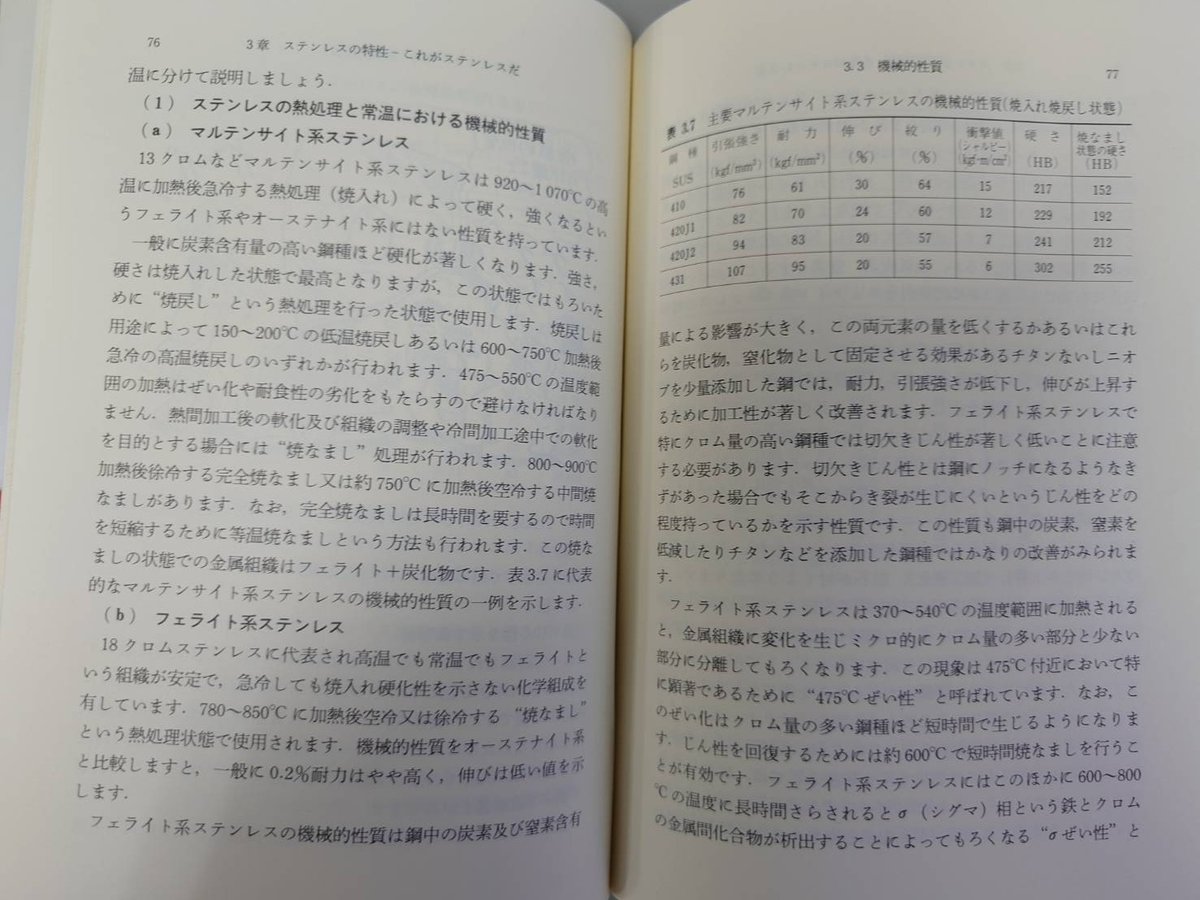

大引き、梁と床板の緊結はステンレス製の金物が必要。昔は、ステンの釘しかなかったが、その後ステンレスビスが売り出された。 ステンレスのビスでも、ステンレス合金の成分構成で性質が違う。ある時、SUS304のビスを買ってきたら、20本に1本ほどビスの頭が、打ち込む時のねじれによって飛んだ。これが釘なら打ち込むだけだから問題ない。

ステンレスのビスでも、ステンレス合金の成分構成で性質が違う。ある時、SUS304のビスを買ってきたら、20本に1本ほどビスの頭が、打ち込む時のねじれによって飛んだ。これが釘なら打ち込むだけだから問題ない。

ビスは、少し錆びるが、鉄成分があれば問題はない。 (これは、余談):東京の上野にある”銅センター”の方に、銅素材の性質を伺ったとき、(銅の緑青は無害だ)と伺った。自分自身も、緑青は下剤として使われてたから、毒性があると思っていたのだが。

(これは、余談):東京の上野にある”銅センター”の方に、銅素材の性質を伺ったとき、(銅の緑青は無害だ)と伺った。自分自身も、緑青は下剤として使われてたから、毒性があると思っていたのだが。10円玉でたまに緑青が付いたものが、昔よくあったけれど、これが有毒ではないと言われたときは、大いにびっくりしたのでこの銅についての本を読んでみたんだ。