スギ・ヒノキ等の国産材の外部使用

よく木材の無加工・無処理の耐久性で、外部使用の木材の耐久性比をネット上で云々されることが多い。

ハードウッド(熱帯材の重量の大きい硬い木・例えば、イペ・ウリン・ケンパス・ジャラ・セランガン・バツ-等)と、WPC(ウッド・プラスティック・コンポジット、つまり人工木)、それらと日本のスギ・ヒノキの耐久性比較論議があるが実用的ではない。・・・・外で使用の時、短期使用ならそのまま使えばいいが、耐久性を求める外部使用では、無処理は選択しないはず。

実は、木材の保存処理という加圧処理で、木材本来の木質感という情緒的側面や、物性を壊さずに国産材を躊躇なしに使うことができるのである。

地震などでは重量の大きい材より、建物に負担を負わさずに済むのは軽量だからで、木材としての資源量も多いし、国際的にも、国内的にも林業という一次産業は環境産業である。もっと、多くの利点を持つ国産材を使うべきだろう

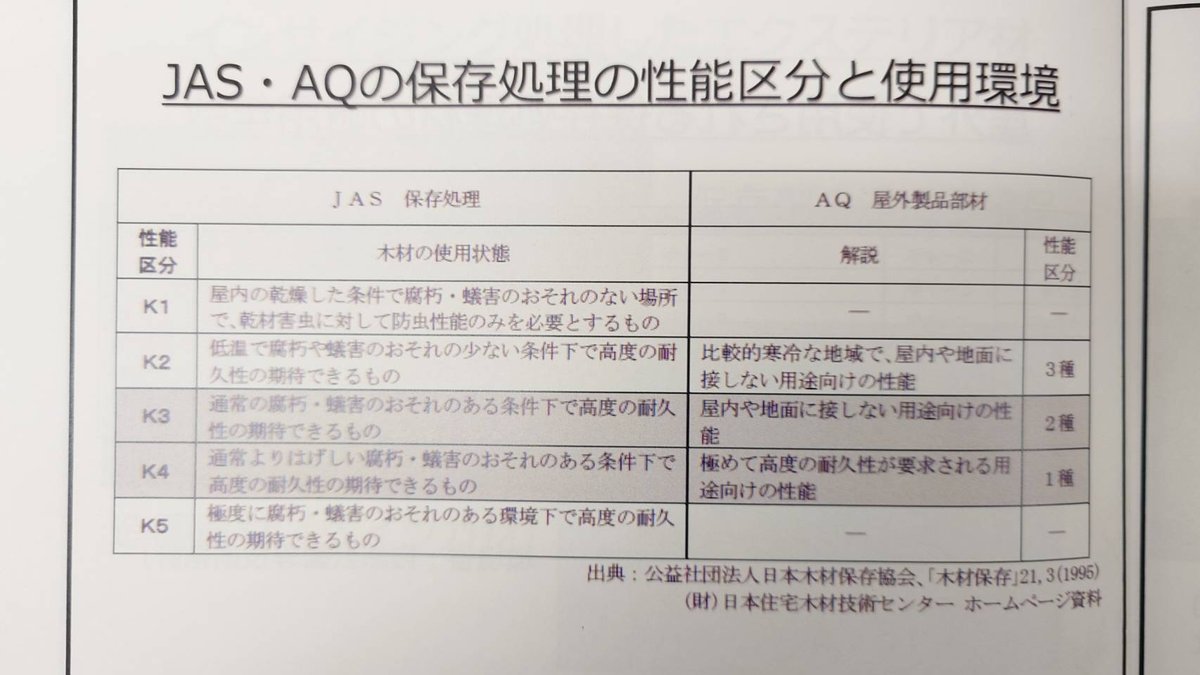

屋外使用では、ハザード・レベルという基準が設けられている。JAS(日本農林規格)では、腐朽・蟻害にあう可能性環境のレベルで、軽いほうから、K1~K5となっていき(数字が大きいほど過酷な環境仕様)

AQ(優良木質建材認証)でも1種~3種と分けられてある

木材保存処理の保存剤の水溶液が、貯蔵層から注薬缶に入り、そこで国産材を加圧処理して、防腐性・防蟻性を付加させるのだが、その濃度管理が大事だ。

K4においては、浸潤度が80%<、であればいいが、90%と余計に入っており、”LBウッド化”させる前にも、木材単体の耐久性は担保されてると思う。

更に、吸収量は5.2㎏/㎥<であればいいが、5.6~6.0kg/㎥となっている。インサイジング加工が随分貢献していると思う。

耐久性をしっかりと見て、まず木材単体としてみれば木質感を奪わない、熱伝導率も変わらない、木材であるゆえの温かみ、極度の高低温にならない、構造材としても軽量で強い。という生物資源の良さを発揮できる。

環境問題というと、実はそれほど関心をもたれにくい話題だが、”ウッドショック”で石油燃料を多く使う輸入材(外材)が高値で入荷しずらくなっていたことは、特にパンデミック中、大きなニュースになり、知り合いの大工さんも、入荷待ちで暇になっていた時期があった。それによる国産材スライドが一時的におこったりもしたことはご存知の方もいらっしゃるだろう?

ここで、見えにくい環境問題が可視化されたと思う。輸送が長ければ、燃料費が高くなりCO2に絡む。無処理でそれなりの耐久性を持つ熱帯材(主にハードウッド)は造林できにくいので、運搬コストと希少性が相俟って高額。

木の素材が好きな方は、すべて長所というわけではないが、人工木・ハードウッドより資源量が増え続けてかつ供給に問題もない、国産材の外部使用を

お勧めしたい。