男性が1年間育休取って人生観変わった話③

こんにちは!エルザスです。

長く育休を取ることのメリットを熱弁しているこの記事も第3弾まで来ました。

読んでくださってる方、スキしてくださってる方、本当にありがとうございます!とても励みになります!

さて、今回強調したい育休のメリットはこちらです。

3.リスキリングや勉強する時間も持てる

自分のやりたいことにも時間を使える

育児しないんかーい!と思った皆さん、ちょっと待ってください。

今日紹介したいのは、「男性も長く育休を取ることで育児の役割分担がしやすくなるよ!」ということなのです。

ただし、これは少なくとも数か月は育休を取らないと享受できないメリットかもしれません。赤ちゃんが生活リズムを身に着けていることが前提になるからです。

特に、夜しっかり寝てくれるようになるまでは寝不足で勉強や趣味どころではないと思います。

うちの子の場合、だいたい生後7か月から8か月くらいで夜通し寝てくれることが多くなり、夫婦で時間帯ごとの分担がしやすくなりました。

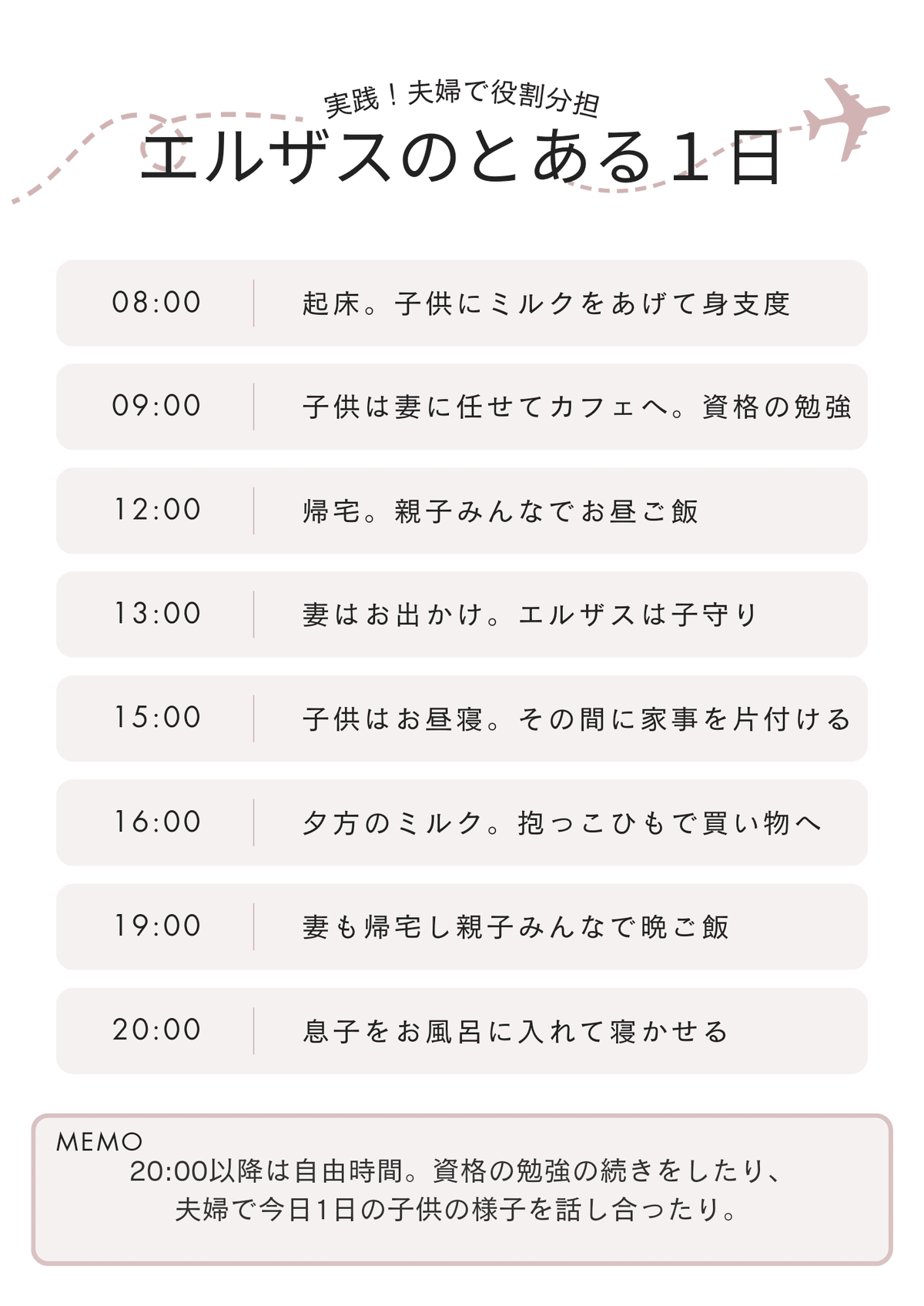

では、具体的にどういう風に分担していたのか。子供が生後8か月頃の、エルザスのとある1日をご紹介します。

こんな感じです。いかがですか?「こんな休日過ごせたら充実してるな〜」って思える1日じゃないですか?

育休を長く取れば、こういう日を何十日も続けることもできるんです。まぁカフェ代がかさむのでお財布との相談は必要ですが……笑

ちなみに、わが家では私の職場復帰後も妻は育休を取り続ける方針だったので、この頃は意識的に私の育児時間を多めにするようにしていました。

私が職場復帰したら、少なくとも日中は妻がワンオペで育児することになるので。

それでも資格試験の直前は妻に子守をずっとお願いしたり、逆に妻が友達と遠出したい時は私が1日中子供をみていることもありました。もちろん、夫婦揃って子供をみている日もとても多かったです。

つまり、役割分担はある程度のベースを作っておいて、細部は日によって柔軟に変えれば良いんです。「育休を取ったからには夫婦ともに育児だけに専念しなきゃ!」なんて発想はもったいないですよ。

補論:赤ちゃんにどうやって生活リズムを身に着けさせるか

すでに書いているように、このメリットを享受するには赤ちゃんが生活リズムを身に着けている必要があります。

では、どうやって生活リズムを身に着けさせるのか。

ポイントは、赤ちゃんの1日のスケジュールを固定することです。つまり、

決まった時間に起こし

決まった時間にミルクや離乳食をあげ

決まった時間に朝寝や昼寝をさせ

決まった時間にお風呂にいれ

決まった順番で寝る前のルーティンをこなして

決まった時間に寝かしつける

ということです。

なお、固定するとは言っても赤ちゃんの成長に応じて適切な授乳のタイミングや適切なお昼寝のタイミングは変わっていきます。

幼い時ほど頻繁に授乳やお昼寝が必要で、成長するにつれてだんだんとその頻度が下がり、間隔が開いていきます。

個人差が大きい部分ではありますが、月齢に応じて「今はどのタイミングで授乳やお昼寝をさせればいいんだろう」ということを考えてあげることが大切です。

それに役立つ本をご紹介しますね。

いわゆる「ねんねトレーニング」の本です。「セルフねんね」を習得させるために必要なトレーニングの方法や、1日のスケジュールの組み方を月齢別に詳しく教えてくれます。「セルフねんね」とは、親による寝かしつけ(お腹をトントンしたり子守歌を歌ったり)無しで、赤ちゃんがひとりで入眠できることです。

セルフねんねを習得したら、通しで長い時間眠れるようになるためのトレーニング方法も書いてあります。

ただ、この本の何より素晴らしいところは、合理的な子育てへのマインドセットをしてくれるところなんです。

日本では、親が「子供のためにできる限りなるべく多くのことをしてあげる」ことが良い育児とされています。

言うなれば親の労働投入量(インプット)重視の評価基準です。筆者のレロちひろさんはこれを「日本の育児神話」と呼んでいます。

一方、この本で紹介されるフランス式育児では、親が「子供の能力を伸ばすために必要なことをしてあげる」ことが良い育児とされています。子供の能力の伸び方(アウトプット)重視の評価基準です。

皆さんはどちらの育児がしたいですか?

私は断然フランス式の育児でした。そして、妻も同じでした。夫婦が揃って同じ方針で育児をしようと思えたのです。

今になって思い返してみると、これはふたりで協力して育児に取り組むためにとても重要なことでした。赤ちゃんが泣いているのをどれくらい見守っているか、すぐ助けの手を出すのか。そのあたりの方針が揃わないと、子育てを巡って夫婦で衝突することが多くなるからです。

以来、わが家ではフランス式の合理的な育児を基本方針としています。

もちろん、フランス式育児にするか伝統的な日本式育児にするかは皆さんの価値観次第です。最大限の愛情を注いであげたい、そう思うのも自然なことです。

ただ、育児の基本方針を夫婦ですり合わせておくことだけは絶対にした方が良いです。

今回はすごく長くなってしまいました。

フランス式育児、ぜひ参考にして、趣味やスキルアップもできる充実した育休ライフにしていってください。ではまた!