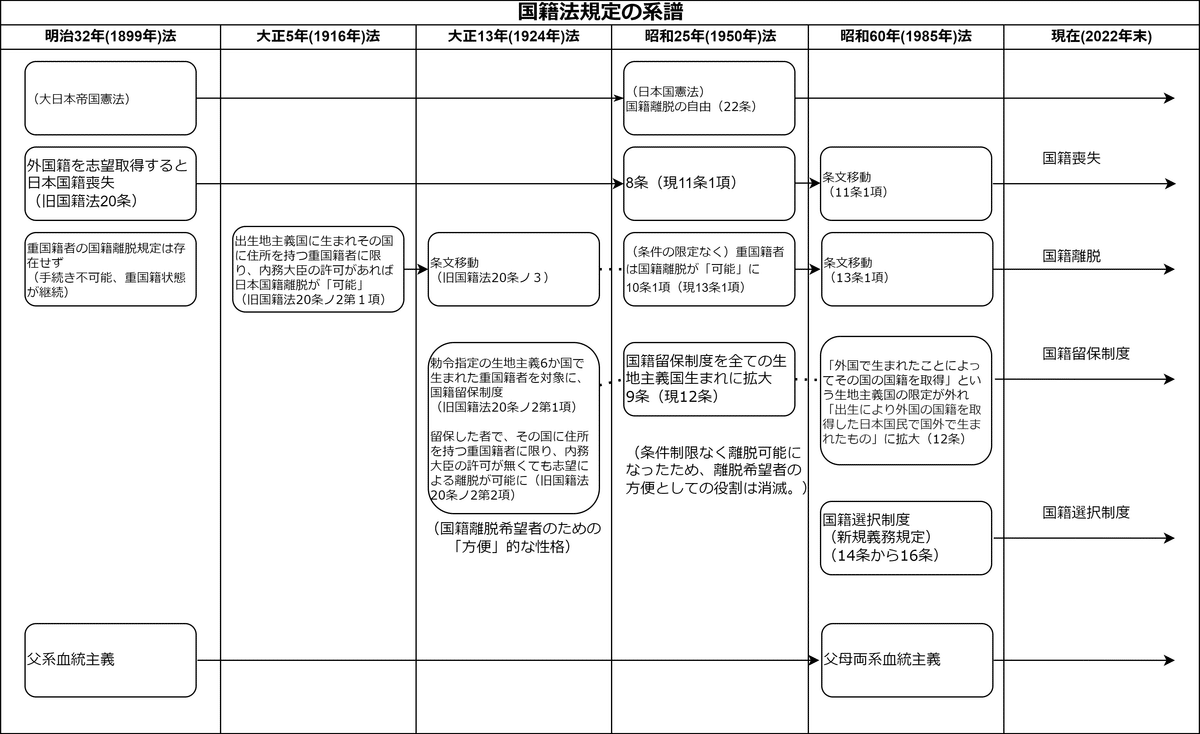

国籍法の「改善」と抱き合わせ「改悪」

明治以来の国籍法制度の変遷を見ていたら、目玉となるような制度の大きな「改善」の裏には、問題ある「改悪」が抱き合わせで仕込まれていることに気付かされました。(「改善」だけにしてくれればいいのに……)

昭和25年国籍法

改善

昭和25年、日本国憲法のもとで改正された国籍法では、日本国憲法22条にうたわれた「国籍離脱の自由」を条文(10条1項)に反映させました。

それまでは、特定条件の一部の重国籍者に限られていた国籍離脱手続きの対象を、重国籍者一般に拡大し、条件制限をなくしたわけです。これは大きな改善点です。

抱き合わせ改悪

旧国籍法26条には、外国籍を志望取得して日本国籍を喪失した人が、取得した外国籍を放棄せずに日本国籍を回復できる国籍回復制度が規定されてました。

この制度は、それまで「帰化」よりもずっと多く利用されていました。

旧国籍法の下、「帰化」の手続きにより日本国籍を取得した件数は、明治33年から昭和24年までの49年間で、299件であったのに対し、「国籍回復」で日本国籍を再取得した件数は、資料にある大正13年から昭和24年までの25年間でも、7333件を数えます。日本側での国籍回復手続きを理由に相手国側が自国国籍喪失の扱いにしない限りは重国籍状態になっていたわけです。

参考)

昭和25年法では、「二重国籍の発生を防止するため」と言う理由付けで、この広く利用されていた「国籍回復」制度を廃止してしまいました。

「簡易帰化の一場合とする」とありますが、昭和25年法の「簡易帰化」(第六条)は次のような条文です。

第六条 左の各号の一に該当する外国人については、法務総裁は、その者が第四条第一号、 第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の妻

二 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

三 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、且つ、縁組の時本国法により 未成年であつたもの

四 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

その第四条は

第四条 法務総裁は、左の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することがで きない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で本国法によつて能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体 を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

となっていますから、簡易帰化の条文第六条で免除されるのは、第四条第一号、 第二号及び第四号、だけであり、第四条第五号の要件は免除されていない。この制度改悪で、条文上、志望取得した外国籍を残したまま日本国籍を回復することはできなくなってしまいました。

しばしば、「明治憲法下の国籍法以来日本は二重国籍を認めていない」などと言う前提で話がなされますが、「二重国籍防止」がうたわれるようになり、外国籍を残した国籍回復規定が条文上で封じられたのは実際には昭和25年法からだと言えます。

昭和59年国籍法

改善

何と言っても目玉は「父母両系血統主義」です。これにより、無国籍児の発生防止につながりました。

抱き合わせ改悪

国籍選択制度です。

帝国憲法下の旧国籍法では重国籍者から日本国籍を強制的に奪うなどという発想はなかった。

もともと、重国籍者に国籍離脱の自由を認めていなかった。その後も、限られた条件下で、当人の意思を反映させる形で国籍離脱を認める範囲を拡大してきたものであって、「重国籍」の状態を問題にして、日本国籍離脱を強いるような発想は、なかったのです。

当事者の自由を縛る、と言う意味では、明治憲法・国籍法からは想像もできない、とんでもない改悪だと思います。