同じになろうとしなくていい。「ちがい」へのまなざしが、関係の網の目を拡げていく

家にいても育児やら掃除やらやるべきことはたくさんあり、会社では売上に貢献しなければいけない。街を歩いていてもSNSに接続していても、やれ男だ女だ、父親はこうしろ母親はこうあるべき、会社員どうこうフリーランスあれやこれと、どこにいたって誰かが決めた評価基準に合わせることを余儀なくされたり、世間の考える「らしさ」に合わせなくちゃいけなかったり、自分がいたいようにいられる場所って意外と少ないもんだなあと常々思っている。

ぼくには障害もなく、フリーライターという、わりと自由のきく仕事である。そんなぼくですら居場所のなさを感じているくらいなので、さまざまな困難を宿命づけられている人や、なんかの拍子に困難と向き合わざるを得なくなった人、なーんか社会にフィットしないな、最近ちょっと生きにくいよな、と感じている人にとっては、「居場所のなさ感」は余計に強いことだろう。自分が自分のままいられる。経済的な価値や「らしさ」を押し付けられない。弱い自分を受け止めてもらえる。そういう居場所、ぼくだって欲しいもの。

そんなふうにぼんやりと考えていた頃、「LITALICO研究所 OPEN LAB」から取材に来てみない?と誘われた。LITALICO研究所では、社会的マイノリティに関する「知」の共有と深化を図ろうと、さまざまなゲストを招いた「OPEN LAB」という対話型の勉強会を開催している。その第7回でコミュニティや場づくりについて考えることになったので理虔さんも来てみないか、取材して欲しい、と連絡があったのだ。

実はぼくも、震災後に自分の地元で空きテナントを借りて「居場所」を長く運営してきた1人だ。また、フリーライターとして福祉事業の情報発信に関わってきたという経験もあった。ちょうど「居場所」について考えていた頃だったし、ラボに招かれるゲストの皆さんにも興味があった。断る理由はなかった。ぼくは二つ返事でOKをして、1月28日、福島県いわき市のJR泉駅から常磐線の特急列車「ひたち号」に飛び乗り、会場の中目黒を目指した。

第7回目の講義のテーマは「コミュニティは誰を救うのか 〜関係の網の目から希望を紡ぐ」というもの。精神科医の森川すいめいさん、岐阜県の「いぶき福祉会」で理事を務める北川雄史さん、そして、児童精神科医でNPO法人PIECESを運営する小澤いぶきさんの3人。活動する領域やテーマは違うように見えるけれど、3人とも「居場所」や「コミュニティ」をつくる実践を続け、思索を深めている方たちだ。3人の対話から、だれかの息苦しさを受け止められる居場所のあるべき姿や、希望を紡ぐネットワークの新たなかたちが見えるのではないか。そんな期待を込めつつ、ぼくは話を聞いた。

結論から言うと、ぼくの期待は裏切られる。歯切れのいいコメントも、SNS映えするバズワードも、未来を明確に指し示すような締めのコメントもなかった。むしろ、その議論の果てのなさ、「これぞ」という答えのなさ、長く問い続けることの必要性を実感することになった。自分を、そして他者を理解することの途方もなさ。ぼくが感じたのはそれだった。けれど、そこにこそ希望があった。

これから、その希望の話を少し長くレポートしようと思う。

本記事は、2019年度に実施した、LITALICO研究所OPEN LABの講義のレポートとなります。会場・オンラインでの受講生限定で開講・配信した講義シリーズの見どころを、一般公開いたします。

(レポート執筆: 小松理虔)

網の目をつくる時間

1人目の登壇者、精神科医の森川すいめいさんのレクチャーから、イベントを振り返っていく。森川さんは、板橋区みどりの杜クリニック院長として精神障害のある方々の対話と治療を続けながら、ホームレス状態の人々を支援する認定NPO法人世界の医療団理事として、炊き出しや医療相談などに携わっている。また、自殺希少地域でのフィールドワークを行い、多様な人が多様なまま共存するコミュニティのあり方についての研究や情報発信を行っている。いやあ、多彩だ。

森川さんがまず示したのが、日本を含む複数の国の「1月のある夜、一晩ホームレス状態だった人」の数字だ。アメリカは57万人あまり、カナダは20万人、フィンランドで7,500人、そして日本が4,555人という数字だった。おお、数字だけみれば日本は圧倒的にホームレス状態にある人の数が少ない。けっこう福祉政策頑張ってるじゃん、と思ってしまう。

ところがだ。森川先生によれば、この数字の裏には「ホームレス状態とは何を指すか」の定義が国によって違う、いや正確には日本だけが違うという事情があるという。英語圏では、ホームレスというと「安定した住まいのない状態にある人」とされるが、日本では「路上生活者=ホームレス」になるそうだ。うおお、全然違うのか!

欧米では、友人の家を転々としているとか、漫画喫茶のようなところに住まざるを得ないとか、仕事があるときは社宅に住めるけど辞めた途端住む場所がないとか、そういうケースもホームレスに数えられているという。震災や原発事故で避難を余儀なくされ、仮設や借り上げ住宅を転々としている人たちもホームレスとして明確な支援対象になるということなのだろう。アメリカの「57万人」は、要支援者が「可視化」されているわけだ。

一方、わが国では路上生活者だけしかカウントされない。カウントされないから「存在しない」ことになる。統計から抹殺された「安定した住まいのない状態にある人」は、支援の対象からも外されてしまう。おまけに、その路上生活者さえも、年々その「路上」という居場所を失いつつあることを森川さんはスライドで紹介していく。

森川

10年ちょっと前かな。ダンボールが駅地下にいっぱい敷き詰められていて、そこに目に見える形で路上生活状態の人たちがいました。今はそんな方々の居場所はなくてですね、目に見えないということになっています。路上に横になって眠る場所にオブジェがいっぱい置かれるようになって、外で寝る人たちが私たちの目から見えないように、いろんな工夫がされています。

日本のホームレス、つまり住まいのない状態の人たちを数えていくと、約10万人の人が緊急的なシェルターに住んでいます。さらに18万5000人ぐらいの人たちが精神科の病院に1年以上住んでいます。このことは本当に日本ぐらいだと思うんですけれども。こういう状況にある人たちも、海外ではホームレス状態ということになります。私たちはどうも、どこにどれだけのホームレスがいるのかが、わからなくなっているのかもしれません。

ホームレス状態になっている人を支援するための工夫、ではなくて、排除する、あるいは統計的に不可視化する工夫ばかりが凝らされてきたということかもしれない。こういう現状、表面的には知ってはいたけれど、改めて数字で言及されると目眩がしてしまう。

森川さんによれば、ホームレス状態になる人には、ある程度共通した背景があるという。各国に共通するのが「住まいが高い」ということ。収入に対して家賃が高いため、5万円程度の比較的安価な住居に多くの人たちが殺到し、経済弱者同士で競争が起きる。そこから漏れてしまう人も当然出てくる。心に傷を受けた人たち、十分な教育機会に恵まれなかった人たち、子ども時代に虐待を受けていたり、様々な疾患を持つ人たち。困難を背負わされた人ほど「住まい獲得競争」から敗北してしまうという。

仮に住まいを得たとしても、仕事を失ってしまったら維持することはできない。施設で暮らす人、親戚の家にお世話になる人、友人の家に転がり込む人、路上に居場所を求める人が、どうしても出てきてしまう。つまりそれが本来の「ホームレス状態にある人」となる。森川さんは日本で住まいのない状態の人たちの数字を「30万人くらいいるんじゃないか」と説明してくれた。呆然とするほかなかった。

さらに森川さんは、一つの、とても印象的な写真をスライドに示した。それは、ある都会の駅の地下に貼られた「寝込み・座り込み禁止」という張り紙の写真だった。その張り紙は、ちょうど、疲れて座り込んでしまった人の目線の高さに掲示されているのであった。

森川さんの講義資料より: 寝込み・座り込み・禁止の張り紙

森川

私だったら、ここに「相談ある方ここに連絡してください」って電話番号とか時間とかを書いてくれてたら人は助かるのに、って思うんですけれども。何でこんなことになっちゃうんだろう、ということを日々思いながら活動をしています。

何も返す言葉がなかった。「なんでこんなことになっちゃんだろう」。森川さんと同じことを、ぼくも考えた。どうしたらいいんだろう。そういう社会にしているのは、ぼくたちだからもしれない。会場の空気が少し重くなったのを感じた。

森川さんは、ここで二つの考え方を提示する。一つが「ハウジングファースト」という考え方。つまり、あらゆる支援に先立って、「住まい」を最初に得られるようにしようという考え方だ。もう一つが「オープン・ダイアローグ」。精神障害のある人たちに対する支援に「対話」を取り入れた手法だ。

まずはハウジングファースト。ホームレス状態にある人に対する通常の支援では、まずはシェルターに入り、何らかの訓練を受け、様々に管理されながら社会復帰を目指すものが多い。つまりステップアップ型の支援だ。これに対しハウジングファースト型の支援は、まず無条件で家を提供する。そしてその家で、困りごとや解決策を共に考えていく。

実際、アメリカで二つの支援を比較してみると、ステップアップ型支援の場合、1、2年の支援を通じて最終的に住まいを得た人は3割程度だったのに対し、ハウジングファーストの場合、7割から9割の人が1、2年のあいだ住まいを維持でき、就労に結びついた人も少なくなかったそうだ。住まいがあるということが、どれほど重要かを森川さんは教えてくれる。逆に言えば、住まいがない、住まいが安定しないことが困難を「固定」してしまうということだろう。日本では路上という居場所すら奪われようとしている。それは弱者を弱者に固定することにしかならない。

ではハウジングファーストが最高の処方箋か問われれば、そう簡単にはいかない。森川さんはこんなことも語ってくれた。

森川

ワシントンでハウジングファーストをやっている人たちが大事にしているコンセプトで、好きだなと思ったのが「20回失敗しなきゃわからないことがある、20回失敗してわかることがある」ということ。路上からいきなりアパートに入るんですけれども、20回ぐらい引っ越す人がいるそうです。20回目にようやく近所付き合いというものが分かってきて、そこに課題があったとわかって、アパートから追い出されなくなった、みたいな。20回失敗してみないとわからなかった。自分自身で気づきその答えを探して試行錯誤することができるという意味です。

困難が続いてきたからこそ、こじれてしまっている。そのこじれをほぐすには20回くらい失敗する時間が必要なのだろうとぼくは理解した。「ハウジングファースト」という手法が何かを解決するのではない。個別のケースに粘り強く接し、トライアンドエラーを繰り返すことが、解決の糸口を手繰り寄せることになつながる、ということなのだろう。

次に「オープン・ダイアローグ」。フィンランドの西ラップランドで始まった、精神障害のある人たちに対する取り組みだ。具体的には、最初の3回の診断では抗精神病薬の処方をせずに、とにかく話を聞くことをした、というものだ。これまでは医師が患者と1対1で「治療」を施していたが、それをやめてとにかく話を聞こう、しかも複数人の開かれた(オープンな)場で。とてもシンプルだ。

森川さんによれば、1992年から5年間、オープンダイアローグを行なった78人を追跡調査すると、81%もの人が5年後には精神病状がなくなり、学業やフルタイムの仕事に復帰したという。幻覚妄想状態の人に限定しても、67%の人が抗精神病薬を使わなくなったという。

その対話の空間では何が起きているのだろうか。森川さんは「お互いの考えを知らなかった家族が、それぞれの考えを知ったことで変化する」のだという。独りでいろんなことを考えて妄想みたいになっていたものが晴れてくる。誤解が解ける。そんな風に考えなくてもいいんだ、あいつはそんなことを考えていたのかと理解が生まれ、変化が起き、家の中に対話が生まれるのだそうだ。

家の中ですら孤立が生まれていたということなのだろう。その孤立が「話す」ことを、そして「知る」ことを奪い、互いの思い込みを強くしてしまう。そして、個人のみならず課題を抱えた「家庭」をも社会から孤立させてしまう。孤立が連鎖してしまうのだ。だから「家族同士」だけでは絡んだ糸をほぐすことが難しくなってしまう。オープンダイアローグとは、課題を閉じ込めるのではなく、逆に開くこと、じっくりと時間をかけて耳を傾けることの重要性を示しているように思えた。

まだつながっていないものを掬いとる

この「時間をかけて」「開く」という言葉を頭の隅に残したまま、2人目の登壇者、いぶき福祉会の北川雄史さんのプレゼンが始まった。北川さんは、岐阜県内で様々な福祉事業を展開する社会福祉法人「いぶき福祉会」の理事を務めている。

プレゼンの最初に出てきたのは、田んぼでピースをする若者たちの写真だった。地元岐阜県の伊吹山、その山裾にある「春日」という集落の棚田の写真だ。「棚田の田んぼを、僕たちいぶき福祉会のメンバーが農家の人たちと一緒に耕して、お米を採っているところです」と北川さんは説明した。写真でピースするみんなの、その生き生きとした表情がとても眩しかった。

活動が始まって25年。今では利用者160人、職員150人を抱える大所帯となったいぶき福祉会。活動の規模が大きくなったことで、必要な資金も大きなものになっている。草の根のファンドレイジングも続けられており、2019年は、なんと1,950人の支援者から2,500万円もの支援があったそうだ。

「お金集めではなく、応援してくれている人、つながってくれる人たちと一緒に、いい社会を作りたいよねっていう人の数が集まったということ」と北川さんは説明する。多くの人の応援でいぶき福祉会が運営されていることが伺い知れた。

北川さんは、法人が目指す支援のあり方、関係づくりを「happy-happyパートナーシップ」と呼んでいる。

北川

win-winという言葉が大嫌いなんですよ。winの横には必ず勝った人、必ず負けた人が出てくるじゃないですか。でも、happyな人の横に必ずunhappyな人がいるわけではない。win-winじゃなくてhappy-happyな世の中 っていうのはいかがでしょうか。

北川さんは、そう会場に問いかけた。

この「happy-happyパートナーシップ」を図にしたものがある。いぶき福祉会と地域のパートナーで展開するさまざまな活動、プロジェクト、製造されるプロダクトが1枚の図になったものだ。「やさしい置き菓子プロジェクト」や「こよみのよぶね」といった、ワクワクするような名前のプロジェクト。「招き猫マドレーヌ」、「マカボン」といった個性豊かなプロダクトが目に入る。

講義資料より、いぶき福祉会「happy-happyパートナーシップ」の図

北川さんは、この図を示しながら「大事なのはカラーのところじゃなくて。この見えてる部分の“地”のところだ」と言う。確かにうっすらとグレーの線がいろいろな方向に走っている。

北川

いろんな人がいらっしゃって、その人たちがつながったりとか、つながりきれていなかったりとか。こういう網の目があって、その網の目のなかのいろんな形で “ぽっ”と見えたもの、“ぽっ”と芽を出したものが、こんな風になっているのかなと思っています。

網の目の中にぽっと見えたもの。抽象的なのに、図を示しながらそう話されると、ものすごくよく分かる気がする。この図が、植物の生態系を示す図のように見えるからかもしれない。よくみると、北川さんの言うように、どこにもつながらずに孤立した「◯」がある。

つながった線も、まだつながっていない線も示されている。

北川

関係の網の目って、地の中でずっと豊かに広がっていて、もうすでに、私たちの身の回りにいっぱいあるんだと思うんです。それを「ミエル化」しないと、人ってなかなか「いいねいいね」ってならない。こうして見て初めて「ああ、一緒のことやってんじゃん」とか「こうする方法もあるんじゃない?」っていうことが生まれる。そして、そう思いついた人がその時の環境でやっちゃうのが大事だと思うんです。

多彩なプロジェクトやプロダクトが、いかにもいぶき福祉会の活動を色鮮やかに見せている。けれど、北川さんがこの図で示したかったのは、まだつながり切れていないけれど、確かに存在しているものがあるということなのだ。

まだつながっていない、それも含めての「人のつながり」。その話を聞いたとき、ハッとした。さきほど森川さんが話していた、「数字に含まれないホームレス状態の人」が思い浮かんだ。

図の中には、もう一つ大事なポイントがあると北川さんは話を続ける。いぶき福祉会を取り巻く赤い点線だ。その点線には「障害と健常の壁」と書かれ、その点線から外に向かって「うすまる・ひろがる」と書かれた矢印がある。

北川

もともとは「健常者」なんて言葉はなかったはずです。サポートが必要な存在を示す一つのカテゴリだっただけなのに「Not障害者」を示すために「健常者」という言葉を後から作り出した。もしかしたら健常者っていう言葉がそもそもおかしいんじゃないのかなって。だって大変なこといっぱいあるじゃないですか。その「人」どうこうじゃなくて、大変な「時」とか、大変な「場面」があったりとか。つながるっていうことを、もういっぺん考え直したいなと思いました。

北川さんの言葉に、障害のある人を見る自分の目はどうだったろうかと自省を促された。「人」に障害があるのではなく、大変なのは「時」であったり「場合」であったり「状況」であったりする。そう考えると、障害のない人などほとんどいないようにも思える。それなのに、ぼくたちは思わずその「障害」の外側から、「健常者」の領域から、視線を向けてしまっていないだろうか。

うーん…と考え込まざるを得ないぼくを尻目に、北川さんは「とは言いながら、日々そんなことを考えて悶々と生きてるわけではない」と笑顔になり、いぶき福祉会が運営している「ねこの約束」というお店の話をしてくれた。先ほど紹介した「招き猫マドレーヌ」が販売されているお店だ。その「招き猫マドレーヌ」、もともとは障害のある人たちの仕事づくりから始まった。しかし、事業を進めるうちに、北川さんは「何かを作って仕事して稼いで、ということだけではない僕たちの役割があるんじゃないか」と感じ始めたという。

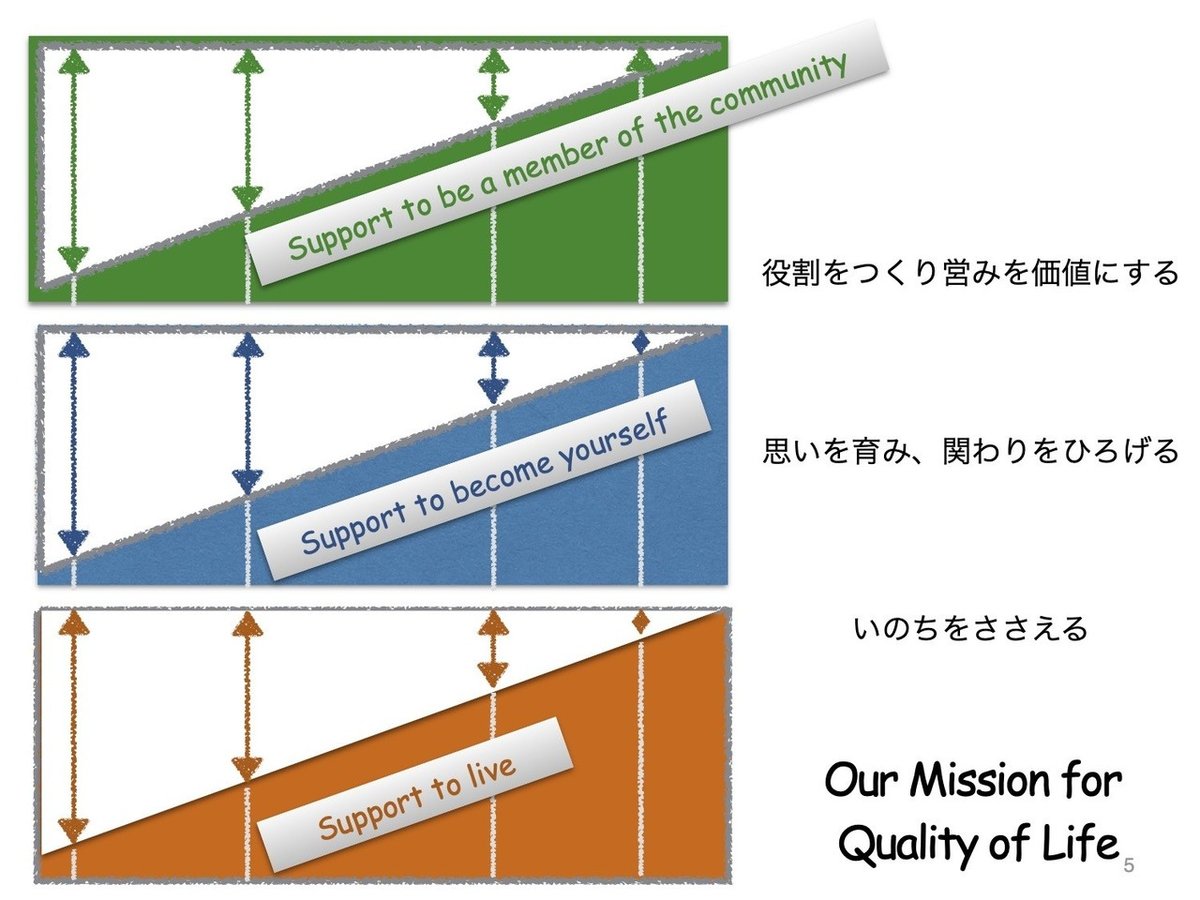

北川さん曰く、その役割は三つある。一つは「命を支える」こと。もう一つは「その人の思いを育み関わりを広げる」こと。最後の一つが「役割をつくって、その営みを価値にしていく」こと。1人の人間の命が守られ、人との関わりが生まれ、そのコミュニティの中で「かけがえのないもの」として受け入れられる。人は、社会とのつながりの中で生きているということを、改めて考えさせられた。

講義資料より、"福祉"の3つの役割

北川

お金稼ぐために何かを作らせるんじゃないなって。その人の持ってる力を、いろいろなサポートを受けながら、きちんと果たし切る。つまり「かけがえのない存在」として、その人の価値を育むっていうことです。あえて表現すれば「あいつがいないと」って思ってもらえる、あるいは反対に「オレがいなきゃね」と思ってもらえる。この二つの要素が揃ったときに初めて、その場でかけがえのない存在になるんじゃないかな。いぶきの中で自分が、地域の中でいぶきが、同時に、地域の中でも自分が「あいつがいないと」って思ってもらえる。それを事業としてやっっていこうと思って取り組んでいます。

改めて、北川さんが先ほど示してくれた「happy-happyパートナーシップ」を見直してみる。どこにもつながらずに孤立している「◯」。まだつながってはいない。けれど、それをすくい取ろうという「網」はすぐそばにある。困難を抱えながら、まだつながっていない人たちも、ぼくたちのそばにいるはずだ。こうして、図で示されているから、そう思うことができるんだな、とぼくは思った。

北川

今はまだ見えてはいないけど、「今ちょっとしんどい部分があってさ」とか、「こういう願いを持っててさ」とかがいっぱいあるんです。何かのきっかけやつながりがあって初めてそれが表に出てくる。だから堂々と、いぶきではこんなもの作ってるよ、こんなことやってるんです、こんなに楽しくてねってことをちゃんと見えるようにしていく。それが大事な役割なんじゃないかと思っているんです。

地域の中に生まれる「役割」。それが糸と糸との「結び目」となり、地域に広がって網となる。いぶきに関わる人、それぞれが「オレがいなきゃ」と思って結ばれている。そしてお互いに「あなたがいなくちゃ」と思っている。なんて素敵な関係だろう。関係の網の目と聞くと「細かさ」ばかりを考えてしまうけれど、北川さんの語る言葉からは、いぶきが作り出す糸の強さ、結びの強さが感じられた。

結び目は、互いに影響し合う

3人目の登壇者は小澤いぶきさん。「いぶき」福祉会の話に続いて、小澤「いぶき」さんが登壇する。不思議な「結び目」を感じつつ、いぶきさんはプレゼンを始める。

いぶきさんが代表を務めるNPO法人PIECESでは、子どもたち、そして社会のwell beingに向けて、市民性の醸成に取り組んでいる。子どもの孤立しない地域を育む市民の育成プログラム「Citizenship for Children」の運営が中心的な活動の一つだ。

いぶきさんが最初に話したのは、日本人の父と外国にルーツのある母との間に生まれた、とある男の子の話だった。「問題行動を起こす子がいる」。そう紹介されて男の子と出会ったそうだ。けれど、男の子との出会いで感じたのは、彼の問題ではなかったそうだ。

小澤

たまたまその子の場合は「万引き」という結果になっていましたが、彼なりの不器用な行動の背景には、その子が抱えてきた痛みがあったかもしれず、さらにその痛みが生まれる環境は、社会構造のほころびが影響しているのではないかと思うことがあります。

例えば、私たちの身体は複雑なシステムを持っているから、身体のある部分で起きたことが、身体のほかの部分に影響することがあります。社会もそうなのではないかと思います。私の行動が誰かに影響していたり、過去のことが今に影響していたり、生きている生活環境や、誰かの行動が自分に影響していたり、そのような複雑なつながりがあるんじゃないかなって。

いぶきさんの言わんとしていることは、とても分かる気がした。それは、あの「やまゆり園」での事件にも言えるかもしれない。被告は「自分も社会の役に立つことを示したかった」という趣旨の発言をしたと伝えられている。「役に立つか」、「生産性はあるか」、そう突きつける社会が彼を作り出したと言えるかもしれない。その社会を作っているのはぼく自身でもある。

いぶきさんは、「わたし」と「社会」を地続きのものとして語る。

小澤

何か大きな危機が起こったり、ニュースで虐待で誰かが亡くなったり、そういった痛みを知って初めて、あ、実はそこに関わってたんだと気づくことがあります。地球の悲鳴を聞いて初めて自分の行動を省みるのと同じように、誰かが傷ついたりとか、何かが排除されたりするってことに自分は関わっていて、同時にそれ自体が、たぶん私の物語にも影響しているんだと思います。

講義資料より、まだ出会ってない誰かの痛みについて

葛藤、対立、恐れ、痛み、分断。どれも「人の間(ま)に生まれてくる」といぶきさんは言う。そうしたネガティブなものが連鎖すれば社会全体がしんどくなっていく。今、日本は、いや、世界中がそうなりつつあるのかもしれないと思った。

けれどもいぶきさんは希望を語ろうとする。「たまたま出会った人や生命の間に、痛みや恐怖だけじゃなくて、癒しや安心というものが生まれていく可能性がある。それが、私たち一人ひとりが持っている想像力や希望なんじゃないか」と。

例えば、泣いている赤ちゃんを見て思わずあやそうとしてしまうこと。小さい子猫が鳴きながら迷い込んできたら、思わず駆け寄って撫でようとしてしまうこと

小澤

偶発的な出会いに共感性みたいなものが生まれて、赤ちゃんもそれによって癒され、子猫が安心することもある。だれかとだれかの間に、癒しや安全・安心が生まれるということがあると思います。

それは、人が本来持つ「憐れみ」という感覚かもしれない。思わず手を差し伸べてしまうような何かの機能を人間が持っていること。その希望を、いぶきさんは穏やかに語ってくれた。一方で、その「偶発的な共感性や優しさ」は、自分自身が安全と安心を感じられるような状況や、目の前の人を知ろうとする知識や心の余裕があって初めて成立するともいう。NPO法人PIECESは、まさにその「偶発的な共感性や優しさ」が生まれる「環境づくり」をミッションとする法人だ。いぶきさんは自らのミッションを「人と人との間に時代を超えて優しい間が生まれる生態系をつくること」だと語る。

さっき紹介した男の子だって、「何をやってんだ!」と叱るより前に、ぼくたち大人が「何かの背景があってそうせずにいられなかったのかもしれない」と思うことができたら、つまり彼に何かしらの共感を覚えることができたら、その共感は、人の間に少しずつ伝播し、きっと影響し合う。

では、人と人との間、私たちと子どもとの間に優しさが生まれる、というのは、一体どういうことなのだろう。いぶきさんはこう語る。

小澤

私とその子が見ている世界って、多分違うんです。ちゃんと話を聞かないと、その子が何を感じていて、何を大事にしてるかって分からない。もし、私が自分の経験とか価値観、思考を押し付けていたら、その子は安全に感情や願いを出すことは難しくなる。私が自分の価値観を押し付けたりとか、自分のメガネを押し付けるんじゃなく、違う人間だけど、関心と想像力を持って相手のことを知ろうとする。そんな眼差しが必要なのだと思います。

お互い見ているものは違うという前提に立ち、子どもたちの声に耳をかたむける。先ほど森川さんが紹介してくれた「語る」こと、「オープン・ダイアローグ」の話が思い出された。

自分も子どもも両方お互いに大事にしながら、つながりやコミュニティという生態系を作る。それを担う人材を育てることが、NPO法人PIECESのミッションだ。育成プログラムを終え、一般企業に進んだ人もいれば、福祉の道に進んだ人もいる。皆さん、それぞれの環境で、子どもたちと向き合い続けている。

育成プログラムの卒業生は、冒頭で紹介した、あの男の子にも関わったそうだ。次第に信頼が生まれ、男の子は「初めて自分の話を聞いてもらえた」と関わっている人たちに話したという。自分の興味や関心について話してくれるようになり、そこから「ゲームを作ってみたい」という夢が生まれ、プログラミングを学ぶようになったそうだ。関係の網の目が困難を抱えただれかを救い(掬い)、役割を与えていく。今日の話が、みんなつながっていく感じがした。

いぶきさんは、プレゼンの最後にこんな話をしてくれた。実に希望に満ちた話だった。

小澤

表面に見えている行動の奥には、その子が持っている複雑で豊かな世界が広がっています。子どもたちと市民が出会って新しいものが生まれていくなかで、大人の物語も子どもの物語も、そして地域の物語も変化していくんです。見ている世界は違うかもしれないけど、だからこそお互いに影響を及ぼし合いながら関わり合っていると思うんです。

人と人の間には、希望も生まれる。それは、いぶきさんの言葉を借りれば「人と人との間に優しさが生まれる生態系」があって初めて生まれる希望だ。いぶきさんは、その生態系は、一人ひとりの手元からつくることができると信じている。

小澤

この場にも、いろんな人がいて、多分ちょっと何かを話したら、そこに間(ま)が生まれるんだと思うんです。一人ひとりの存在によって間の意味って変わってくるし、一人ひとりの想像力によって、その間には安心や癒しが生まれていく。その先に、それぞれが安心して共にあれる社会をいろんな人たちと探っていきたいなと思っています。

あなたとわたし、そして社会は、互いに影響し合っている。いぶきさんの語る言葉は、会場に集まった人たちにももちろん届いたことだろう。いや、もうすでに影響を与え合い、何かをお互いに受け取っているのかもしれない。

人、間(ま)、網の目

3人のプレゼンが終わり、さあこれからフリートークというとき、司会の鈴木さんが、こんなことを話した。「森川さんの柔らかな存在感、物腰、語りに、北川さんも影響され、いぶきさんも影響されて、ここにいる皆さんも影響を受けて、お互いにこの場を作っている。ぼくも、もうモデレートすることを諦めているみたいな感じです」と。

鈴木さんの「モデレートすることを諦めた」という素直なコメントに強く納得できた。ゲスト3人だけでなく、ぼくたち観衆もまた、この場を作り上げていることが強く感じられたからだ。鈴木さんが気の利いたコメントをつけて返さなくても大丈夫。みんながそれぞれに受け取ったんだな、ということが、なぜか実感できた。

鈴木さんは、敢えて解像度を下げて、抽象的な質問を続けた。「自分とはどうしたって違う他者と関わろうというとき、こういう思いでいるよというような、何か、そういう姿勢とか、スタンス、マインドというか。そういうのをお聞きしたいです。」

森川さんはこう返した。

森川

相手のことを本当にわかんないんだってことをしっかりと尊重していくことで、やっとつながれるみたいなことを思いました。だから、ご本人やご家族、支援者、みんなのいるところでそれぞれが安心して、安全に話せるようにしたいなと。その人が何を話したいと思ってるのかな、話したいと思ってることを話せてるかな、っていうことばっかりを考えています。

いぶきさんは「たぶん、完全にだれかを知ることは難しいと思う」と言葉を重ねた。けれど、「だからこそ想像したくなる」と笑顔を向けた。

小澤

それぞれが持っている世界の物語があって、それは完全には知り得ないかもしれないけど、ちゃんとそれを知ろうとしていくなかで、そこの間(ま)の意味が変化していくんじゃないでしょうか。そのときに大事にしているのが、その相手のことを想像する前にちゃんと自分のことを知っておくことかもしれません。

一方で、北川さんは「仕事」という言葉を鍵に、問い続けることの重要性を話した。

北川

仕事って一口に言うけれど、ある人は稼ぐ、ある人は雇用、ある人は「いるだけでいい」と、それぞれが想像する仕事にズレがある。共通言語を翻訳していくというか、その作業が大事だと気付いたんです。そこで大事にしているのは「リスペクト」と「サスペクト」。相手のことを常に尊重しながら、「これでいいのかな?」と自分を常に疑ったり確かめたりしながら関わっていく。本当かなって問い続けることの繰り返しだって思うんです。

わたしとあなたは違う。違うがゆえに問いかけ、お互いを知ろうとする。そのことで、お互いの存在は変わらなくても、二人の「間(ま)」が変わる。「間」に変化が起き、互いに影響し合うことで、関係性に網の目が生まれる。それには時間がかかる。森川さんは20回は失敗すると言った。急いではいけない。そんなことを思った。

その網の目は、どうやら細かければいいというわけではなさそうだ。この日の最後に語られたのは、その目の「粗さ」について、であった。

森川さんは、自殺で亡くなる人が多い地域と少ない地域を調べた岡檀(おか・まゆみ)さんのフィールドワークを参考に、自殺が少ない地域の人間関係は「疎(そ)で多(た)」であったと解説してくれた。自殺の多い地域ほど「私たちの地域は協力し合っている」と感じ、自殺の少ない地域ほど「立ち話、挨拶程度の付き合いが多い」と感じているそうだ。

森川さんは、自分たちの町は「疎で多」だと答えた人が多かった町に調査に行ったとき、いきなり歯が痛くなったことがあるそうだ。大型連休中で歯医者などない。東京に帰ろうと森川さんは思ったそうだが、旅館のおっちゃんに相談してみると「歯医者は今日は休みだけど起こして来る」とテンションが上がってしまった。森川さんは遠慮したが、おっちゃんは「別の歯医者に聞いてみる」と譲らない。そんなことを繰り返していたら、森川さんが歯痛で苦しんでいることを近所中の人が知っていたという。

幸運にも、数日後に歯の痛みは治まった。森川さんはその時のことを、こう振り返る。

森川

本人たちは「自分たちの町は人付き合いが薄い」「疎で多」だと思っているんだけど、けっこう大変なことまでできちゃうんだなって思いました。疎で多だけど、なんとかなっちゃうんです。

笑いながら森川さんが語ったのは、網の目の「粗さ」だった。

人は、網の目のなかを生きている。その気づきは、とても心強いものとして、ぼくの心の中に残った。一方でぼくは、その網の目に存在している誰かの存在に気づけずにいたことを再確認し、省みた。北川さんが図で示して、「つながりきれていないけれど存在はしている」、そんな誰かを、もっと想像していけたらいい。

司会を務めた鈴木さんは、最後の締めの語りに「まとめません。あえて余韻を味わうタイムです。このまま終わります。楽しかったです」とだけ発言した。鈴木さんが、勇気を持って司会「らしさ」を投げ打った。とても豊かな時間だと思えた。社会から押し付けられた「らしさ」を脱ぎ捨てたところに、居場所としての「網の目」が生まれるということかもしれない。

スパッとした分かりやすさや、白熱した議論をどこかに求めていたぼくは、このレポートの冒頭に「期待を裏切られた」と書いた。今では、裏切られて本当に良かったと思っている。簡単に出てくる答えなんてない。理想はむしろぼんやりとしている。わかったのは、考え続けなければならないということだ。考え続け、そして他者を想像しながら、「疎」の網の目が、あちこちにできていったらいい。

レポート執筆: 小松理虔

福島県いわき市在住。地域活動家・ライター。地域に根ざした企画・編集・執筆・情報発信。単著に『新復興論』(第18回大佛次郎論壇賞)、共著に『ローカルメディアの仕事術』ほか。編集・ライターとして関わる「いわきの地域包括ケアigoku」で2019年グッドデザイン金賞。

https://twitter.com/riken_komatsu

http://www.hekirekisha.com

写真撮影: たかはしじゅんいち

1989年より19年間のNY生活より戻り、現在東京を拠点に活動。ポートレイトを中心に、ファッションから職人まで、雑誌、広告、音楽、Webまで分野を問わない。今までトヨタ、YAMAHA, J&J, NHK, reebok, Sony, NISSAINなどの広告撮影。現在Revalue Nippon中田英寿氏の日本の旅に同行撮影中。著名人 - Robert De Niro, Jennifer Lopez, Baby Face, Maxwell, AI, ワダエミ, Verbal, 中村勘三、中村獅童、東方神起、伊勢谷友介など。2009年 newsweek誌が選ぶ世界で尊敬される日本人100人に選ばれる。

https://junichitakahashi.com/

編集: 鈴木悠平

執筆協力: 雨田泰

同講義のダイジェスト動画はこちら (一般公開)

(森川すいめいさん編)

(北川雄史さん編)

(小澤いぶきさん編)

(パネルトーク編)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?