雑誌 Fool's Mate

R40+ 4700文字 1980年頃の言説

アヴァンギャルド ポストパンク名盤

※興味のないかたはスルーしてください※

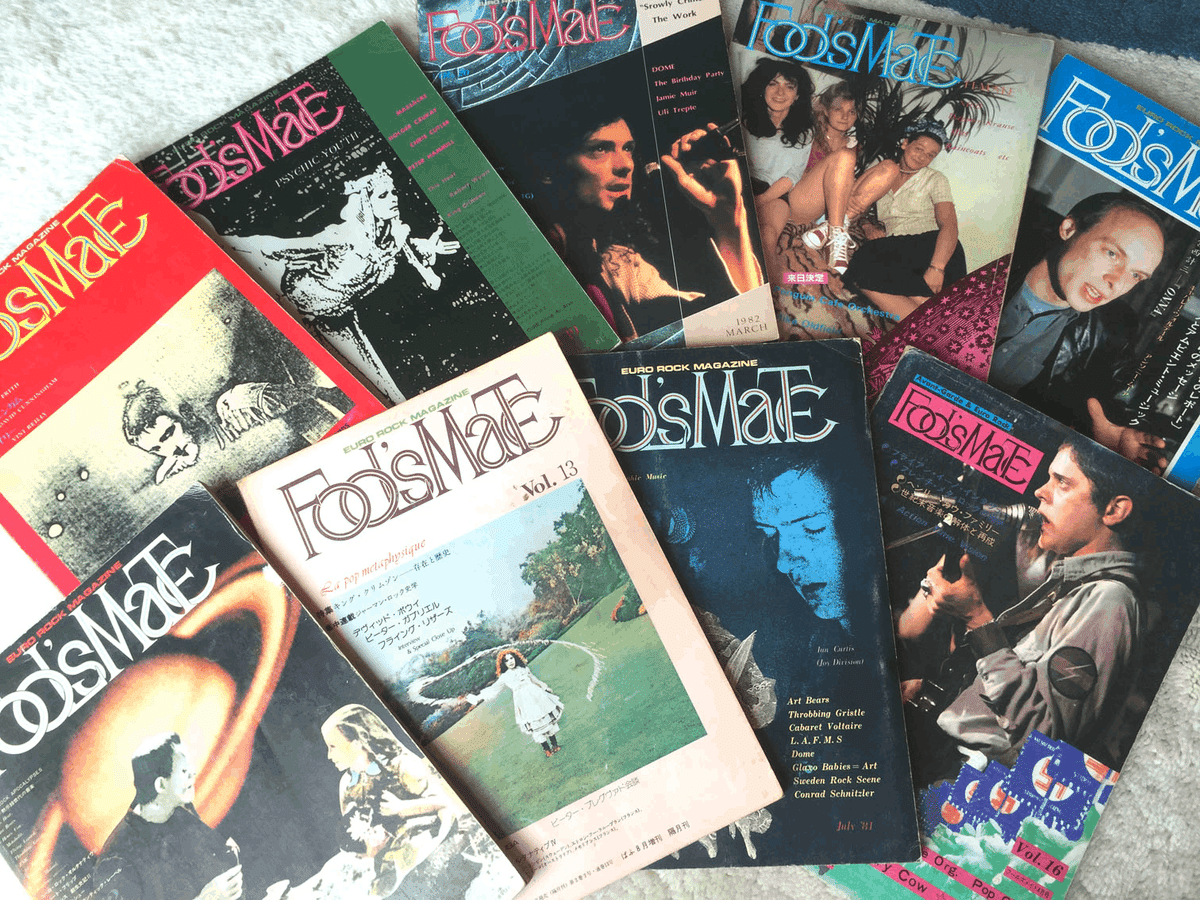

書架に眠るロック・ジャーナル「Fool's Mate」には、うっすらと埃が積もっています。1977年 vol.3 ~ 1982年 vol.22 までの初期 15冊、ところどころ歯抜けにはなっていますが、かつて 20歳前後のぼくが集めたものです。まさしくぼくの青春時代ですね。当時のプログレを中心とした LPレコード収集とともに、ぼくの人格形成に少なからず影響を及ぼしたのが、音楽雑誌フールズ・メイトです。

70年代の文体

久々に頁をめくると、クラクラと眩暈がしてきます。びっしりと埋まった細かい文字、時代錯誤的な硬質な文体、なにより執筆陣の知性と自己顕示がないまぜになった内容の濃さ、どれひとつとして今日に流通しそうなものはありません。アナクロニズムで駄目だ、と片づけるのは簡単ですが、現況のさまざまな著しい劣化を感じざるをえない、といった側面もまた強いのです。試しにスペシャル・ストック vol.4 + vol.6 + vol.7 の目次を紹介しましょう。巻頭特別インタビューに、ピーター・ハミル、アトール、があり、続いて「詩界アネット・ピーコック」と題されたコラム、その次頁には「未公開名盤100選」のレビューが所狭しと並んでいます。新譜やレコード会社の広告も夥しく、それがまた大仰な惹句の嵐です。

実例テキストとして、北村昌士「ファンタジィの飛翔」と題されたエッセイらしき文章を引用します。その導入部――。

夜――暗黒の淵が口を開き、僕はより根源的な他性の空間に引き摺り込まれる。無意味な集中と放縦な生活感が波のように体を駆け抜ける。忘却してしまった様々な想いが鮮やかに甦る中で、自分の中に何かとてつもなく巨大な欲求が、半ば飢餓状態でぱっくりと口を開けているのを知る。――何て夢だ。俺は、こんなに長い間その意味を知ろうともせず、いや努めて無視するように今日まで過ごして来たのか。今まで得たもの、捨てたもの、失ったもの、それらの意味が手にとるようにはっきり見える。しかし、いつも平気で自分に備わっていると思い込んでいた、"意志も"、喜びとか悲しみとかの感情も、実はとてつもなく空虚なものだって知ってしまう。僕の全ては自由、そして自動性の相克でしかないのかと。

やれやれ、意味わかりますか。40歳未満のかたには、けっこうキツイのではないでしょうか。しかし、これがぼくらには懐かしい、かつて慣れ親しんだ文体なのです。ざっと振り返っても、1970年代半ばまではこういった文章がごくフツーに巷間に溢れていたように思います。

プログレ文体

フールズ・メイトは、もともと VDGG のファンジン (=ファン・マガジン) として創刊されます。お察しのとおり、タイトルは Peter Hammill の初ソロアルバムから採られたもの。したがって、プログレッシブ・ロック専門誌の一面を有しながら、まだアングラな文学的風潮が生きていた時代性とも相俟って、当時のぼくはかなり強烈な影響を受けました。なによりもそれは、テキスト文体の独特な悪癖 (クセ) となって刻まれました。つまり、ぼくはフールズ・メイトの感化によって、テキストのプログレとでも呼び得る、大袈裟で、美辞麗句を重ねる、派手な文体を、無意識裏に実装することになります。近代日本文学の流れでは、おそらく悪文とされた洋物 (翻訳調) の文体、とも言えるでしょうか。

純文学作家にでも成らないかぎり、これは問題にはなりません。むしろ学業を疎かに高校時代を過ごしたぼくは、フールズ・メイトや LP のライナーノーツのおかげで、それとは気づかず現国/政経/倫社のお勉強をしていたのです。プログレに接すると、難解な語彙や哲学入門書の術語には自然と耐性ができます。そういった意味で当時のぼくがお世話になったのが、渋谷陽一、北村昌士、伊藤正則、たかみひろし。~好きこそものの上手なれ~。やや大仰に言えば、プログレ・ツールとしての LPレコードとフールズ・メイトが、ぼくの人文系言説を担保してくれたのでしょう。

また、音楽概念の理解をサポートしてくれた、という意味でも、フールズ・メイトの果たした役割は大きかったと思います。「King Crimson 20」で述べたように、70年代の後期クリムゾンの音楽性 = 即興性に付いていくのにぼくはかなり難渋したのですが、そのような局面は、すなわち一段高いレベルの音楽性に触れて格闘するような局面は、他にも何度かあったのですね。特に 70年代後半から 80年代初頭の、ポストモダン的批評が音楽業界にも及んだ時期。アヴァンギャルドやポストパンクの領域において革新的・実験的なアプローチが盛んになった、ぼくの20歳前後です。

Fred Frith

その代表を挙げるなら、やはり Fred Frith を措いて他にはありません。これまでも Fred Frith の名前は度々あげているように (=AWに聴く曲5選)、ぼくがアヴァンギャルド系の音楽を広く受け入れるようになった端緒には、Frith による洗礼があります。

↑ wiki を一読していただければ、Frith の活動がそっくりそのまま現代アヴァンギャルド・シーンと軌を一にしていることが分かります。ご多分に漏れず、Henry Cow の1973年デビュー盤「Leg End」がぼくと Frith との出会いです。ただ、この頃はカンタベリー派のひとつといった捉えかたで、Gong や Soft Machine と十把一絡に括っていました。フリー・インプロヴィゼーションよりも、ジャズ・クロスオーバー的な音質に耳が傾いていました。ところが、1981年の来日公演でフールズ・メイトが特集を組みます。それを契機にぼくの認識は改まります。

つまり、Fred Frith を前衛音楽の文脈で聴き直したのです。とはいえ、もちろんすぐに理解できたわけではありません。そのアプローチを助けてくれたのがフールズ・メイト、81年10月号 vol.18 では巻頭から 10頁の Fred Frith 独占インタビューを掲載します。インプロヴィゼーションに関して、ソロやグループ活動に関して、あるいは同時代の他のアーテイストに関して、核心的な質問で Frith の忌憚なき意見を聞きだしています。アーカイブ的価値も大あり、の内容で、灰野敬二や近藤等則にも言及していました。ぼくはこの記事を、それこそ穴があくほど読み耽りました。

次第にぼくは「Speechless」「With Friends Like These」といったお気に入りの音源と、「Live In Japan vol.1 & 2」のようにまったく歯が立たないそれとの、違い/好みぐらいは識別できるようになります。特に後者は来日記念盤ということで (般若のジャケットにも惹かれて) 気合たっぷりに購入したのですが、2枚組ライブを通して聴いたことは今日まで二回とないな、というほどのお手上げ状態。

それはそれで良かったのです。葉脈が伸びていくように、さまざまな前衛音楽家の名前が、あるいは作品が、Fred Frith を起点として数珠繋がりになったのですから。Rock In Opposition の活動に啓蒙され、Unevers Zero や Art Zoyd のサウンドをチェンバーと呼ぶことを知ったのも、やはりフールズ・メイトのおかげでした。その後のぼく音楽人生を想うとき、この Frith エンカウンターは間違いなく豊かな果実を実らせてくれました。

Charles Hayward

革新的アングラ路線を崩さないまま、フールズ・メイトは主題を、ニューウェーブ/ポストパンク、インダストリアル、オルタナティブ、へと次々に変えていきます。プログレ・オールドスクールの時代はとうに過ぎ去っていたので、字義どおりにプログレッシブであり続けた、とも言えます。いずれにしろ、その情報がぼくの指南役になってくれたのは同じ……。ZNR、SYPH、Cabaret Voltaire、Throbbing Gristle、Killing Joke、Bauhaus……。

そして忘れてはならない This Heat。 その暗澹たる美学は、もう衝撃的な体験でしたから。

一般に、あるジャンルに属することで音楽性が紐付けられるアーティストがいる一方、いかなるジャンルにも分類不能な、歴史の一頁に屹立するアーティストもいます。後者は通俗的な解釈や批評を拒み、あるいは後世に委ね、圧倒的なサウンドの現出のみでみずからの存立を保ちます。その種のアーティスト作品が、いわゆる歴史的名盤に繋がるのでしょう。ポストパンクでそのランクに値する作品が、ぼく的には Joy Division「Closer」と This Heat「Deceit」なのです。

特に This Heat との邂逅は、ぼくの音楽観を大きく歪ませてどん底に突き落とし、逆説的に輝かせてくれました。81年「Deceit」を聴いてショックを受けたぼくは 79年「This heat」に遡るのですが、このわずか二枚のアルバムだけで解散した This Heat は、カテゴリーを超えたロック史の鬼子にすら思えました。パンク、ダブ、ノイズ、ワールドミュージック、等々の要素を立体的かつ肉感的なサウンドに再構築。救いのない絶望、精神疾患的な痙攣、強迫観念としての自死願望、暗黒の虚無。一体どれだけの言葉を捧げればあの世界観を表せるのか。この世ならぬ異形の美にひれ伏すばかりです。

中心メンバーの Charles Hayward は元 Gong のドラマー。80年のあの過渡期に、既成概念をブレイクスルーする驚異的音像を創出したのです。

ちなみに、Fred Frith のエクスペリメンタル・バンド Massacre は 1998年に再編しますが、Fred Maher に変わる新ドラマーが This Heat の Charles Hayward。なんという偶然、というより ~一流は一流を知る~ ということか、ぼくはもう歓喜乱舞でしたね。

↓ の動画、Frith はもちろん、Bill Laswell のベースも Charles Hayward に触発されてキレッキレです。超攻撃的なリズム隊の応酬。

ところで、アヴァンギャルドはもう死語なのでしょうか。定型化されたスタイルは脇に置くとして、今日そのアップデートは可能でしょうか。

メルカリには中古のフールス・メイトが出品されています。ぼくらの世代を最後に、あと 10年もすればフールズ・メイトという音楽雑誌があったことすら忘れ去られるでしょう。90年代以降の分派 = ヴィジュアル系ロック専門誌のほうは別にして。それが世の常だとしても、やはり寂しさは禁じ得ませんね。ぼくには、ひそかに決めている老後の楽しみがあります。リタイアしたのちはフールズ・メイトの名盤レビューを片っ端からサブスクで確認してみよう、と。それだけで余生は幸せです。それだけで失われた言説空間に浸っていられます。

それでは、また。

See you soon on note (on Spotify).