カギカッコ「遺品整理」

母を介護施設に入所させたあと、主を失った実家を整理することになりました。もともと母は一人暮らしを好み、どんなにぼくが同居を勧めても首を縦には振りませんでした。曰く「誰にも気ぃ遣いたないねん」……。母の口癖を、ぼくは彼女の人生のポリシーのように尊重していたわけで……。皮肉なことに、そのポリシー/姿勢がかえって認知症を進めたことを、母は知りません。話し相手がいないのは致命的です (2023.11.12.現在)。

実家を賃貸物件として貸すことに決めたのは、妻です。築38年の木造住宅なので、それなりのリフォームは必要ですが、コスパもへったくれもなく、ほとんど直感だけでGOサイン。こういうときの行動力、妻は、おそろしく早いです。日頃は、今できることを一週間後に先延ばしにする人なのに。実家の片づけ、仲介業者の選定、リフォームの日程、なにもかも妻は手際よく進めました。まるでゴミ掃除でもするように、おもいでを処分しました。

これは、感謝以外の何物でもありません。息子の立場からすると、なんでやねん、と引っ掛かるところは大いにあります。しかし、血が繋がらないからこそスパッと割り切れる決断力のほうが、実はそれ以上に大切です。男はダメですね、死ぬまでマザコン、だそうです。

片付けの最後に残ったのが、妻には判定不能の「おもいで」の品々。捨てるか否かの判断ができない、ということで、相続人のぼくが決めろ、と。相続人って、いや、まだ生きていますよ。この違和感ときたら、生存者の「遺品整理」をするのは、名状しがたい罪の意識に襲われますね。首根っこのあたりが薄ら寒いというか、天井の角からご先祖様の視線を感じるというか。しかも、最終的に段ボール箱二個に収まった「おもいで」の量/少なさは、ぼくの熱心な断捨離の結果ではなく、母の人生の寂しさに直結するようで、よけい辛くなります。リーマンショックのとき、解雇された社員が段ボール箱を抱えて退社/退場していましたが……。人生の退場時も、せいぜい段ボール箱二個で事足りるのか……。

母の「おもいで」の品々以外に、もうひとつ、妻には触れられないものがありました。それが、ダイヤル式の家庭用金庫でした。

ぼくの父は26年前に他界しましたが、いわゆる勤め人ではなく、零細企業をいくつか営んでいました。いくつか、というのは、何にでも手を出しては途中で投げだしたからで、喫茶店、サラ金、パチンコ、と形は違えど、要は銀行から借金をしては次々と新しいことを始める、この繰り返しでした。父の信念は「借金したもん勝ち」、昭和のバブル期まではこの信念が通用したのですね。その父を陰で支えたのが、母です。ドンブリ勘定の経営しかできない父に代わり、複数の法人のキャッシュフローを管理していました。取引銀行の融資担当に頭を下げるのは母で、父はもっぱら接待三昧でした。

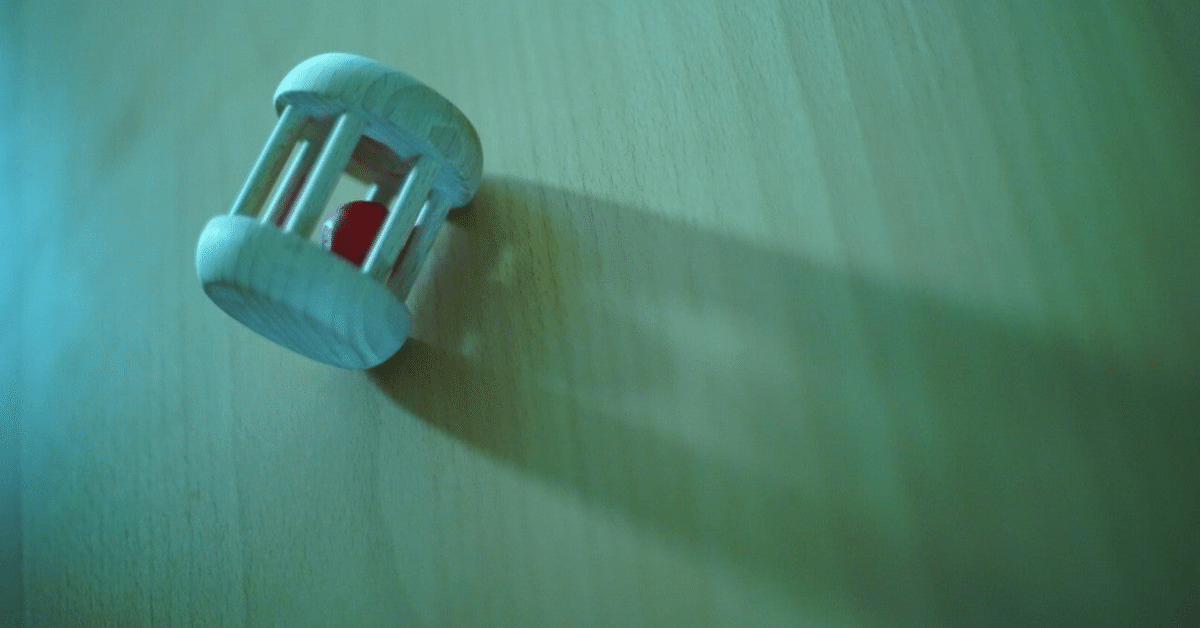

なので、実家には、ぼくの中学時分から金庫があったのです。BS上、うちの会社が債務超過を脱したことは一度もなく、それはつまり母の気苦労が一時たりとも休まらなかったことを意味するのですが、その数字のすべてが金庫に入っています。そういえば金庫を開けるとき、母はすっかりそのダイヤルを指先で覚えていました。右に4回まわして78、左に3回まわして64、といった一連の動作を、頭の回転よりも早く完了させました。この二年、認知症がどんどん進んで半日前の出来事さえ忘れるようになっても、金庫の前では条件反射のようにダイヤルを回すのが、可笑しいやら哀しいやら。「こんなことはまだできるのにな、頭はアホになりよる」。50年近くほぼ毎日向き合った金庫は、母の人生そのもの。中身は辛い数字だけ。

金庫を開けると、案の定、中には会社の定款・決算書・帳簿の類。最後に整理した会社でもすでに15年は経過しているので、保存すべきものはなにひとつありません。そういう問題ではなく、おそらく母は最後の後始末をつけられなかったのでしょう。一冊ずつ頁を繰っていくと、ぼくも関わった案件が思い出され、キリキリと胃が痛むような感覚までが付いてきます。十数億の連帯保証、血ヘドを吐くような思い、夜更けに寝汗びっしょりで目覚めたこと。それでも、子供 (=ぼく) には迷惑をかけまいと父の死後みずから代表取締役になった母、家族の矢面に立ち続けた母。

ふと、ぼくは見つけました。金庫の最上部に、ちょうど天板と平行して上皿の引出がありました。こんなものあったっけ。隠し部屋ではないけれど、明らかに他とは異なる空気が感じられます。瞬間的にぼくが思ったのは、なにかヤバいものか? ぼくが知らない秘密があるのか? ということ。映画の見過ぎかもしれませんが、相続で腹違いの兄弟姉妹が現れるステレオタイプは、いざ、そのときになるとマジでビビるものです。

いや、正直もっと怖かったのは、まだどこかに借金が残っているのではないか、という現実です。引出をスライドさせると、なるほど趣きのある複写用紙があります。きちんと折目正しく畳まれているのが、かえって母らしさを伝えています。きっと母は大切にここにしまっていたのだ。

ぼくは恐る恐るその用紙を開きました。セピア色に変色したそれは、微かに春キャベツの匂いがしました。……1979年2月……、甲○○は、乙△△の……、このたびの……、傷害事件に対する……、金50万円を、示談金として……。瞼のスクリーンが滲んできます。それは、高2のときにぼくが無期停学になった際、相手方と交わした示談書でした。いわゆる刑事事件にはせず、事態を収拾するために両親が骨を折った名残でした。

なぜこんなものを? あのとき、目を殴られた相手が将来的な緑内障の危惧を訴えたから、母は万一に備えて残しておいたのか? 自分たちの教育の失敗 (=ぼく) を、戒めとして覚えておきたかったのか。こんな紙切れが、何十億もの借金より、あんたが苦しめられてきた数字より、重いのか。アホちゃうか、おかん。何しとんねん、おかん。あんたの人生、もっと他にすることなかったんか……。こんなバカ息子のために45年間も……。

まったくの不覚でした。上の一節は後追いで説明しているだけのこと、実際は問答無用に、何十年ぶりかに、声をあげて泣きました。