【短歌試作10首】リポグラム短歌

【前置き】

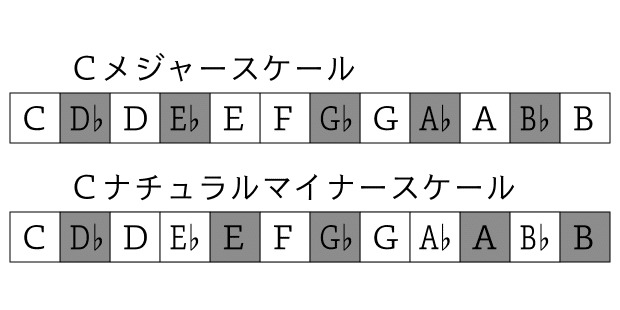

たとえば音楽では、基本的に1オクターブを12の音で等分しています。

大雑把に言えば、この中で使うものと使わないものを決め、

その構成により、いわゆる「スケール(音階)」がつくられます。

ハ長調、Cマイナースケール、ヨナ抜き音階 などと呼ばれるものです。

どの音を使うか、逆に言えばどの音を使わないかの選択が、

作品の雰囲気を大きく左右することになります。

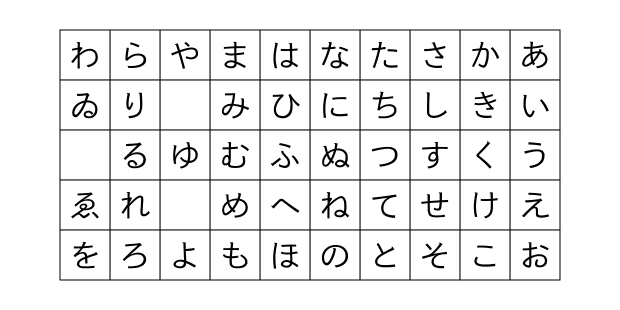

これを日本語でやってみてはどうでしょうか。

基本となる5つの母音を制限しながら短歌を詠むと、

その歌はどうなるでしょう?

言葉遊び的には「リポグラム(文字落とし)」と呼ばれるものになります。

ヴィンセント・ライト『ギャズビー』(1939)

レーモン・クノー『文体練習』(1947)

ジョルジュ・ペレック『煙滅』(1969)

筒井康隆『残像に口紅を』(1989)

西尾維新『りぽぐら!』(2014)

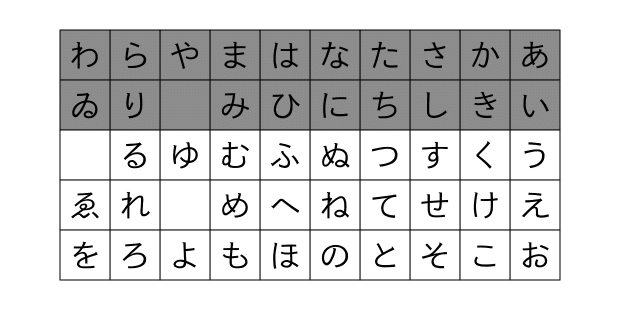

【ルール】

以前作った短歌を一首、持ってきました。

タクシーの後輪に銀杏巻き上がる光の拙いパロディとして

この歌の言わんとする所をなるべく崩さずに、

2つ母音を欠いた状態で詠みなおす…

すると表現はどう変化するか? 韻律の印象はどうなるか?

今回はそういったひとりチャレンジです。

文字そのものよりも声に出したときの音を重視します。

「きゃ・じゃ・ふぁ」などは「ア段」扱いです。

「こう・じょう」など、伸ばして「お」になる音は「オ段」扱いです!

促音「っ」や、撥音「ん」は、いつでも使用可能としています。

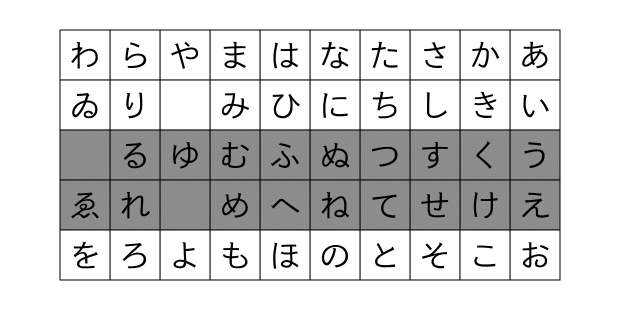

5つの中から2つ消す組み合わせは10通り。

簡単そうなものから作って所感を載せていきますが、

どこから読んでもOKです。

【実作】

① ア・イ・ウ

タクシーが土に逆巻く銀杏は旧い光にうりふたつなる

タクシー、銀杏、光がまだ使える。イ段に形容詞、ウ段に終止形があるので、現在をあらわす描写に特化している。接続助詞の「て」や格助詞「の」が無いのがつらい。もともと「拙い」としていた純度の低いニュアンスを言い換えるのが難しい。

② ア・イ・エ

黄に痩せた葉っぱが轢かれ舞い上がりねじれて下手に光真似して

エ段で連用形や接続助詞「て」が使えるが、他でなかなか出てこない。意識的にエ段を起点にする必要が出てくる。連用形でどんどん押していくので時間が線的に流れていく印象。そのまま言いさしの形になり、風景が完結しない。

③ ア・イ・オ

回送のタイヤの跡を銀杏は踊り同時に太陽の盗用を

銀杏の復活。格助詞「の」「を」「と」がなにより嬉しい。伸ばす「う」の許容による名詞の広がりによって、ちょうど良くふだん使わない単語が出てくる。長音多用は読んだときのリズムも面白い。末尾の言葉はやっぱり足りないが、ウ・エ・オの中ではオ段がいちばん好み。

④ ア・ウ・エ

右折するクラウン 風で掬われて葉っぱがぬるく照ってる怠さ

イ段にこんなに支えられているとは思わなかった。「クラウン」や「怠さ」など、名詞にきつい枷がかかっている。ウ段とエ段を起点に考えるが、それでも表現が見つからず情報が減っている。「っ」が増えて軽やかになったと思えばウ段がそれを沈めてくる、独特な無軌道さがある。

⑤ ア・ウ・オ

黒の個タク通ったあとの揺蕩いを鴨脚が嘘の陽光となる

「個タク」「鴨脚」など名詞になじみが薄れてくるが、助詞や語尾が比較的多いので④よりはつくりやすい。重たい名詞の増加と、口語っぽい助詞の減少で、やや厳めしい響きになる。ア段の明るさとウ段オ段の暗さが好対照をなしている。

⑥ ア・エ・オ

送迎車発って木の葉を撥ね上げてへらへら残った似非の白光

油断すると接続助詞「て」が多くなるので、擬音や助詞抜きで避けることに。体言止めも多用の危険性がある。①の逆で、過去形中心の表現となるため、言葉を重ねるほど距離が出来てくる。ここからア段とお別れし、徐々に瓦解していく。抱いた板が瓦解。

⑦ イ・ウ・エ

二輪行き 不意に悠風吹きちぎり 土くず浮いて照りに来ている

車や葉など、使うべき名詞がどうしても見つからない。ア段のない言葉には大抵オ段が入っている気がする。二重苦。ア段がないと違和感というか、「なにかしているな」という怪しさが単体でも急ににじみ出る。「悠風」や「吹きちぎ」るなど、こんな機会でもないと一生使わなかったであろう言葉を使えるのは嬉しい。

⑧ イ・ウ・オ

銀杏散り後輪を追うほとぼりの脆く陽光の歪みのように

銀杏、陽光、後輪など、名詞の幅が⑦に比べ広い。イ段と伸ばす「う」のパワーが相乗している感じがする。反面、名詞の正確さに見合うつなぎの言葉が見つからず、表現を手放したり迂回することが多かった。

⑨ イ・エ・オ

路傍の黄 ほの白き塵と消え入りの輪舞 シロウトの西陽にも似て

・使いたい名詞がほとんど失われ、曲がりくねった表現を強いられる。「シロウト」や「消え入りの」は思いつきもしなかった表現ではあるが、ここまで来るとかなり散漫になってしまう印象。一字空けで区切ってしまうのは最終手段のようで少し悔しい。

⑩ ウ・エ・オ

沿線を通る 後方の旋風へ溶けこむ黄色の襤褸も陽光

主力だったア段イ段が失われ、あらゆるものが犠牲になる。⑧や⑨に比べて吹っ切れた感じがあり、却って好き放題に思い付いた単語を使えるが、本来企図していた情景はまず伝わらない。明るい音が使われないために、印象が平坦になり、ローテンションな歌になる。

【どうだった?】

第一感としては、ア段の圧倒的な汎用性、次いでイ段の便利さを、身に染みて思い知りました。

また、さまざまな制約の中で詠むうち、自分の短歌のクセのようなものが認識できました。とくに接続助詞「て」の多用は、ここ最近呪縛のようにまとわりついていたので、改めて意識するようになって良かったかなと思っています。

自らの表現のクセが知りたい方は、リトマス紙的にやってみるのがお勧めです。この記事の画像は好きに使ってかまいませんので、皆さんもぜひ試してみてください。時間があれば2母音バージョンもやってみたいです。

終わりです。読んでいただきありがとうございました。