人口減と農村の持続可能性

今後20年間で、基幹的農業従事者は現在の約1/4(116万人→30万人)にまで減少する。

こう指摘するのは、農林水産省で、「スマート農業技術活用促進法」の資料にはこの根拠が示されています。

20年後というと、相当、先のことのように思えますが、10年後に基幹的農業者が半分になるんです。(単純計算できないかもしれませんが)

こんなに農業者が減って、誰がお米を、野菜を作ってくれるのでしょうか?

最近、お米が高いとか、野菜が高いとか言ってますが、10年後、20年後に食べることさえ難しくなるのではないですか?

今月、帯広市で「酪農DXを考えるセミナー」というのを開催します。私もこの"考える会"の世話人のひとりなので、いろいろと準備や調査をしているところです。

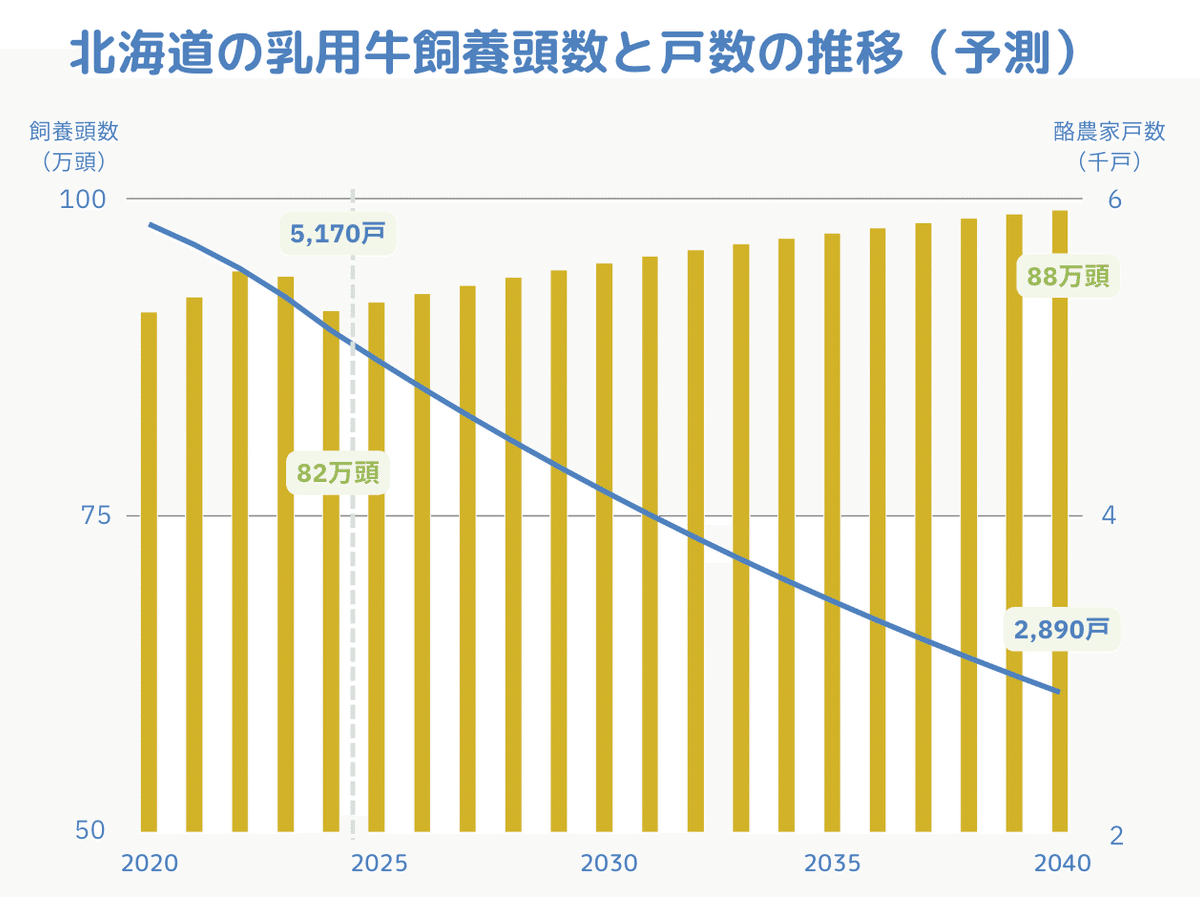

北海道の酪農が今後、どのようになるのか、いろんな資料を分析してシミュレーションしてみました。

現時点で北海道の酪農家戸数は5,170戸です。これが今から15年後、2040年には3,000戸を切ると予想しています。酪農家の減少は、この数十年続いていることで、最近では3%を超える離脱率になっています。離脱というのは、酪農(絞り)から撤退するという意味で、離農や畑作や畜産に転換するということです。

また、本州では、近年の夏の暑さで生産量が低下していて、離農も進んでいて、年間2%以上、生乳生産量が減り続けています。

夏の暑さだけではなく、資源高、円安などの影響を受け、飼料や燃料が高くなって経営を圧迫しているいという理由もあります。

北海道では酪農家は減っていますが、生産量は減っていません。それは規模拡大や機械化などによって生産性が高まっているからです。

また、北海道の酪農家は広大な牧草地を所有しており、飼料自給率が高く、購入飼料の値上げの影響を受けないということもあります。

さて、将来、子供たちに新鮮な牛乳を飲ませてあげることができるでしょうか?仕事の合間にカフェオレで休憩することができるでしょうか?

昨年度の国内の生乳生産量は730万tでした。今後、日本の人口は減り、高齢者も多くなることから日本人の生乳需要は減少すると見込まれます。人口減少と同じ程度で需要が減ると仮定すると、2040年には670万tの生産量を必要とすると予測しています。実際にはもっと減るかもしれませんが、海外からの若い労働者や旅行者(インバウンド)の消費も考慮して、670万tとしておきます。

本州(都府県)の酪農家は比較的小規模なところが多く、今後も酪農家が減少し、生産量が最近と同じぐらい、つまり年間2%程度、減少すると仮定します。足りない分を北海道で生産すれば、北海道は国内需要の67%を賄わなければならなくなります。

北海道の酪農家も4割程度は減少しますが、国内需要を死守しようとすれば、北海道で飼う乳牛の数を7,8%ぐらい増やして88万頭を飼わなければならなくなるでしょう。(乳牛1頭あたりの生産量が変わらない場合)

問題は、その牛を今の6割の酪農家で飼うことになるということです。単純に平均で計算すれば、酪農家1戸あたり今の倍の牛を飼わなければ国内の需要は間に合いません。

牛が牛乳を生産するまでには数年かかります。牛舎の拡張、搾乳施設の建設なども数年を要します。これを計画的に実施することができるでしょうか?

北海道では1戸あたり90頭以下を繋ぎ型牛舎で飼っている酪農家がおよそ6割います。今の飼い方ではこれ以上増やすことができません。同じ方式で新たなに酪農家になる人もほとんどおらず、離脱するのもこの経営方法の人が最も多くなっています。

では、2015年ごろに増産すべく実施した畜産クラスター事業のように政府が補助金を拠出して、規模拡大を促せば解決するのでしょうか?確かに、規模拡大は生産性を飛躍的に向上させることができます。少ない酪農家戸数でも生乳需要量を賄えるかもしれません。

しかし、酪農地域のコミュニティはどうなるでしょうか?

北海道の人口は今後15年で15-20%減ると言われています。人口は大都市、札幌に集積する傾向があり、地方都市、農村部では今から30%以上人口が減るそうです。おそらくこの数字には農業者の減少も織り込んでいると思いますが、農村部で人口が半分になったら、当然、地方自治体の税収は減少します。ヒトもカネもない中で、教育、衛生、交通などの住民サービスは維持できるでしょうか?

子育てがしづらく、子供に十分な教育が受けられない。医療環境も悪く、介護もできない。ゴミ収集が滞り、公共交通機関もない。そんな農村になってしまったら、酪農をやる意欲のある人も、住みにくさから出ていくのではないでしょうか?

この予測はわずか15年後のことです。15年後に突然起こることではなく、今もじわじわと進行していることです。

酪農だけではありません。

近い、将来の日本で、わたしたちは食べていけるのでしょうか?

2月19日のセミナーは、酪農がテーマではありますが、そんな将来のことについて活発な議論をしたいと思っています。