画家の見た景色と鑑賞者の観る景色<B面>

(冒頭の写真は、左からセザンヌ、ドラン、モンドリアン、クレー)

<自然と人のダイアローグ展>第3章〜光の建築〜を、

前回とは違う角度から <B面>として投稿しよう!

…と8月、31日間ずっとnoteの下書き画面と向き合っていました。

きっかけは、6月18日(土)に国立西洋美術館の田中館長の講演会「20世紀美術における自然」〜セザンヌとセザニスムから〜を視聴したとき、

今までその存在すら疑っていた 私の体の中にある、

“20世紀絵画を「知りたい!」スイッチ” を押してもらったことです。

その感覚を忘れないうちに…と <自然と人のダイアローグ展>を鑑賞して、後日<ルートヴィヒ美術館展>にも行ってきました!

自分なりに20世紀絵画を楽しむことができたので「よしっ!この勢いで<自然と人のダイアローグ展>の第3章をセザンヌを軸にしてnoteで紹介したい!」と思って書き始めたのですが…。

なにぶん、勉強不足+鑑賞経験不足。何冊かの本を読んだだけでは、自分の言葉で表現するができません。誰かに伝えることなど100年早いことがわかりました。

そして いつの間にか9月になっていました💦。仕方ない、諦めます。

今回は、“20世紀絵画を「知りたい!」スイッチ” を押してもらった経緯とその喜びを少し投稿しながら、第3章を軽く振り返ることに留めます。

素人の戯言だと思って、

「何を当たり前のことを大袈裟に…」とか「それ、ちょっと違うよ」といった点があってもお許しくださいませ。

*********************

これまで。

20世紀以降のアートが理解できない私の中で、美術史上あまり興味が持てなくなる分岐点はスーラとセザンヌ「より後」の世代でした。

スーラは “新【印象派】” の画家、セザンヌは “ポスト【印象派】” の画家に分類されます。その名称から【印象派】の発展形なのかも知れませんが、私の中で両者は大きくかけ離れています。以前スーラについて投稿したとき、

「美術史上、最大の転換期はここだ!」と根拠もなく書きました。

++++++++++

【ポスト印象派】【新印象派】に至るまでの作品を鑑賞するときは、いつも画家が実際に、もしくは頭の中で見ていた景色を思い浮かべていました。

ラファエロの聖母マリアを前にしたとき、手を合わせて穏やかになる自分の気持ちに気がついて、ラファエロが伝えようとしたキリスト教や先人の教えを汲み取ろうとしていました。

ルーベンスの歴史画や神話画と向き合って、ルーベンスが解釈した物語の情景やドラマ、そして彼の情熱を観ようとしていました。

右上)ルーベンス『パエトンの墜落』1604-1605年

左下)ベラスケス『フェリペ4世』1656年

右下)ドラクロワ『民衆を導く自由の女神』1830年

※今回は展示されていません

ベラスケスの “眼差し” を通してフェリペ4世の人柄を想像していました。

ドラクロワの残した筆跡から、彼が体験したフランスの革命や、オリエンタルの匂いを感じ取ろうとしていました。

モネが捉えようとした光や時間の移ろいを、彼が描いた作品を通して私も感じていました。

フレームの内と外の連続性、そして絵画空間に現実の時間を流れ込ませることに成功した画家たちの作品がそこにあるのです。

しかし。

スーラの、そしてセザンヌの代表作品を鑑賞するときは、“絵画「作品」” を鑑賞するモードのスイッチがONになります。

色彩を、形を、構図やデザイン性を見ています。彼らの技法、彼らの試み・目指した効果を感じようとします。

うまく言えないのですが、これまでとは鑑賞するための脳の部分が、感じているハート(胸)の場所が違うような気がします。

↑

これ、うまく伝えられていませんね。すみません。

もう少しだけ具体的に書かせてください。

++++++++++

これまでいくつかのスーラ作品を観てきました。そして資料を片手に何回か【新印象主義】について投稿しました。

※今回は展示されていません

印象派が感覚的に使っていた点描技法を推し進め、スーラは科学的に分析した色だけを小さな点にのせて作品を完成させていったそうです。

絵具をパレット上で混ぜることなくキャンバス上に乗せていく筆触分割ですが、

→【印象派】… 感性に基づいて筆触を置いていき、

→【新印象派】… 理論的・科学的に色彩を分割しようとしたのです。

画面にある1つ1つの点は、どれも綿密な計算のもとに画面に並置されているため、無数の小さな点、どれ1つとして “なんとなく” 置いた点はないのです!。

効果を考えて理論的に絵画を創り上げる、ことのスタートです。

鑑賞する私も、スーラが見ていた(想像していた)サーカスの景色に想いを馳せることはありません。スーラが目指した作品の効果を考え始めるのです。

++++++++++

そしてセザンヌ。

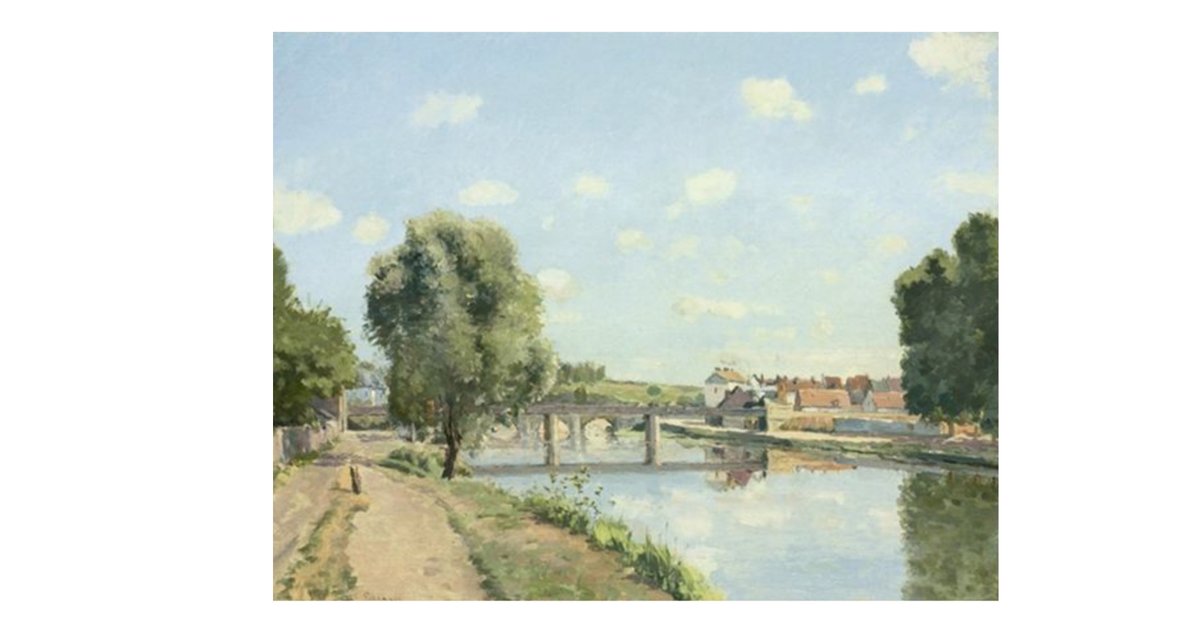

例えば、同じポントワーズの景色を描いたピサロとセザンヌの作品を例に挙げてみると。。。

※今回は展示されていません

セザンヌを明るく軽快な作風へと導いた【印象派】ピサロの作品、空に浮かぶ雲と川面に映る雲がいいですね。とてものどかで空が高く広いポントワーズの街。ピサロがリラックスして制作活動に励んでいる様子を思い浮かべます。

一方、セザンヌが描いたポントワーズの橋がこちら。

前回、この作品を見た時の感想を次のように投稿しました。

画面左手前の歩道は歪曲、平面化しています。専門的なことは何一つわからないのですが、奥行き(遠近法)も少しヘンなのでしょうか。

手前の茂みから奥に向かって続く緑色の規則的な筆遣い(「構築的ストローク」と呼ばれているそうです)が特徴的ですね。構図や色合いにドッシリした重みを感じるのですが、画面全体がリズミカルなのは、この筆遣いの効果かもしれませんね。

そこがポントワーズなのか日本の景色なのか…全く意識することはありません。セザンヌが見ていた景色を感じる前に「作品」について考えてしまいました。

***********************

セザンヌ以降の20世紀絵画、【フォーヴィスム】【キュビスム】【表現主義】【抽象主義】【シュルレアリスム】…。私の鑑賞モードが大きく異なるのはどうしてかしら?

そんな私に一つのヒントを与えてくれたのが田中館長の講演 “セザンヌの功績”。田中館長はセザンヌが

1️⃣「外の世界=自然」と「絵画の中の世界」は別の秩序によって成り立っている

2️⃣「絵画って、こんなのでいいんだよ」

ことを示した、とお話しされました。

少し詳しい方であれば、そんなこと百も承知だよ!と思うかも知れませんが、私にとってはちょっと衝撃だったのです。

++++++++++

1️⃣「外の世界=自然」と「絵画の中の世界」は別の秩序によって成り立っている

両者が別物なのは当たり前なのですが、

絵画空間に現実の時間を流れ込ませようと努力してきた画家たちにとっては、絵画との向き合い方を根本からガラリと覆すような大事件です。これまで当然、と思って無意識にとらわれていたものからの解放です。

鋭敏な感受性をもつ若い画家たちはすぐに反応します。

「我々画家の未来=新しい可能性がそこにあるのだ!!!」

これまで私は、有名なセザンヌの言葉=

「自然を円筒、球、円錐によって扱い、全てを遠近法の中に入れ、物やプラン(平面)の各側面が一つの中心点に向かって集中するようにすること」

は、絵画の制作に携わった人にしか理解できない専門的で難しい言葉だ!と思っていました。

しかし違うのですね。

この言葉によってセザンヌは、自然とは全く別の世界である絵画の秩序(=“対象物を自由に解体して再構成しなさい!” )を提示したということなのですね!。

なるほど。

+++++++++++

しかし。

可能性を見出しただけでは、すぐに実践したり、自分の歩むべき未来を広げることは難しいかも知れません。

例えば、スーラ【新印象主義】が示した新しい可能性に、多くの画家が影響を受けて自分達の作品に取り入れようとします。

しかし、許容のないスーラたちの理論に縛られることは自らを苦しめ、可能性を閉ざしてしまうことだったのかも知れません。一時期 点描様式で描いていたアンリ・マティスが、のちに色彩を解放して【フォーヴィスム】へと進んだように、そこには許容性と包容力が必要だったのです。

2️⃣「絵画って、こんなのでいいんだ」

セザンヌは可能性とともに許容性・包容力を自らの作品で示し、またそれは皆に大きな理解を促すものでした。これがセザンヌの一番凄いところなのですね!

「僕のこの作品をごらん。絵画って、芸術ってこんなのでいいんだよ」

※今回は展示されていません

「だって、そもそも現実世界を2次元の絵画に写し取ること自体に無理があるんだもの。いくら遠近法や陰影法を駆使してもそれはごまかしに過ぎないでしょ。

それにこれまで描かれてきた視覚像は、画家の視点を一点に固定して見た世界に過ぎず、それって人間中心に物事を見てしまっているってこと。対象物・モデルをあらゆる方向からみて表現しようよ。上から見たりんごや下から見たオレンジも描いてあげないとダメでしょ。形態をしっかり把握(解体)して、カンヴァスの空間に構成し直して(再構築)あげようよ。」

「ほら、僕の作品でそれを感じてごらんよ。こんなのでいいんだよ。」

++++++++++

(私が想像した)セザンヌのこの声を聞いた時、ガーンっと頭の中でドラが鳴り響きました、(本当です)。

絵画の鑑賞者たる私もそれまでの絵画に対する考え方に縛られていたのです。

現代美術は「考えるな、感じろ!」と何度も言われてきましたが、そんなのでいいの?それでアートと呼べるの?芸術の神様に認められた人による鍛錬の賜物である作品であるからこそ、称賛に値するのではないか?と戸惑っていました。

セザンヌ作品に惹かれ始めていた私でも、セザンヌは絵が上手い!と思ったことはありませんでした。なので素直に「セザンヌが好きだ!」と公言することに対して抵抗感があったのかも知れません。

そんな私にセザンヌは語りかけてくれるのです。

「それでいいんだよ。僕の絵を見てごらん!」(=こんなのでいいんだよ)

なるほど、なるほど。うわーーっ。

20世紀絵画、もっとたくさん見たくなりました!!!

**********

ここまでで長くなってしまいました💦。

“20世紀絵画を「知りたい!」スイッチ” を押してもらったこの興奮、やはりうまく伝えることはできませんでしたが、今の私にはこれが精一杯。もっと勉強して、もっとたくさん作品を鑑賞してまたチャレンジします。

********************

さて、ここからは<自然と人のダイアローグ展>の第3章の20世紀絵画。

生まれ変わった(?)私は、セザンヌの声を思い出しながら肩の力を抜いた上で、

自分だけの作品、自分が自分であることの意義(アイデンティティー)を見い出すために、いろいろな「可能性を模索し、探求と変化」を続けるアーティストたちの表現を堪能したいと思います。

++++++++++

おっ。これ、いいですね。

(こちら、撮影禁止だったため、図録の該当ページを撮影しました)。

アンドレ・ドランといえば、マティスやマルケと共に学び、一時期はヴラマンクとアトリエを共にするなど【フォーヴィスム(野獣派)】の中心的画家として知られています。

田中館長によるとドランは、①【フォーヴィスム】→②【セザニスム(セザンヌの影響を強く受ける)】→③【伝統(古典)主義】へと変化していった とのことです。

ちょうどこの作品を描いた頃に鮮やかな色彩の【フォービスム】から平面的で色を少しだけ抑えた画風へ切り替え始めた(①から②)のですね。

展示会場で目を引く不思議な色合いと ちょっと落ち着かない家並みの配置に、胸がザワザワして目が離せなくなりました。

<自然と人のダイアローグ展>より後に訪れた<ルートヴィヒ美術館展>で同じ時代(1910年)のドランと出会って思わず「おおーっ!」と声を上げました。

※こちらは<ルートヴィヒ美術館展>展示中です

やはりドランもセザンヌの声を聞いたのですね!

【フォーヴィスム】時代の強烈な色彩表現が少し穏やかになり、画面を構築的に組み立てていった【セザニスム】時代のドラン。。。好きかも知れません。

この時代を経て、ドランは「セザンヌの中に伝統(古典)主義を見た!」とさらに作風を変化させていった(③【伝統(古典)主義】へ)のだとか…。その変化も見たくなりました。

今後注目したい画家のリストに「アンドレ・ドラン」と記入。

**********

そして【キュビスム】時代のフェルナン・レジェ。

(こちら、撮影禁止だったため、図録の当該ページを撮影しました)

レジェ、といえば第一次世界大戦を経験した後に描くようになった、都会的でスマートな人間や機械文明を描いた作品が印象に残っているのですが、

右)レジェ『 Les Loisirs-Hommage a Louis David』1948-49年 ※今回展示されていません

今回の展示作品『木陰の家々』はこれより前の時代、レジェがセザンヌの強い影響を受けている時期の作品です。

高階先生がレジェについて言及したフレーズ

対象を自由に解体しながらも、それを華やかでリズミカルな構成のなかにまとめ上げようとする

がピッタリきました。木陰、そしてその向こうに見えている家々を一旦解体し、画面の中で組み立てていることがよくわかります。華やかな色と形を見ていると楽しくて踊り出したくなりますね。

印象派に影響を受けた明るい色彩を残しつつ、セザンヌに影響を受けた【キュビスム】時代のレジェ作品、いいですねぇ、好きです!

++++++++++

お次はモンドリアン。

以前、モンドリアン『赤い樹』『灰色の樹』『花咲くりんごの樹』の連作(下の画像)について投稿した事があります。

※今回は展示されていません

よく理解もしないまま、資料の言葉を並べて書いていた頃の記事なのですが、

「セザンヌからスタートしたキュビスムの影響を受けて、“複数の視点から見た対象の形態を断片に分解して二次元に再構築する” ようになり、そしてだんだん色が抜け落ちていく」

と書いていました。

今回の展示作品『コンポジションX』は『花咲くりんごの樹』と同じ頃に描かれています。

一見抽象絵画のようだけど、樹木を表現しているように思えます。分解した対象を画面上で「再構成」しようとしているのがかろうじて伺える最後の時期でしょうか。

このあと モンドリアンは “対象や主題を必要としない” 代表作『コンポジション』や『ブロードウェイ・ブギウギ』にたどり着くのですね。面白い!

田中館長も

モンドリアンは ①セザニスム→②キュビスム→③抽象美術へと変化を遂げる、

【抽象美術】では “外の世界を全く絵画の中に写さないようになる” 、

とお話しされていました。

なるほど。なるほど。なるほど。

++++++++++

少し離れた場所にポツンと設けられたスペース。そこはパウル・クレーの独特で不思議な世界が広がっていました。

パソコンの画面上で、切り抜いた複数の色紙をレイアウトしていくのだとしたら「画面上部の最背面に白い円を配置しました」という構図でしょうか。

しかしそんな無機質な画面とは違います。

晴れて澄んだ夜空に月が昇って来ました。“月の出” という詩的な単語がピッタリくる素敵な作品です。

<ルートヴィヒ美術館展>でもクレーの威力を思い知らされました。

※こちらは<ルートヴィヒ美術館展>展示中です

この作品、よく見ると一本の連続した線で描かれています。すごいっ!

詩的?音楽的?瞬間的?永遠?安らぎ?神秘?浮遊感?…。20世紀絵画には欠かせないクレーの特別感、唯一無二感は今の私にはうまく説明できません。

クレーの作品は何も考えず、彼が生み出した世界観にどっぷり浸るだけで幸せな気持ちになります。

いつの日か、私もパウル・クレーについて語れるようになりたいものです。

そういえば、国立西洋美術館にはクレー作品がないのですね。残念。

++++++++++

第3章の最後スペースは、ひたすらカッコいい!

ヴァシリー・カンディンスキー『小さな世界』1922年

カンディンスキーの版画と、その中央に位置するのはミロ。

常設展の広くて白い壁の前で お行儀よくしているミロもいいのですが、黒をバックにドヤ顔をしている今日のミロには痺れます。カッコいい!

そしてカンディンスキー。

我が家の2022年カレンダーはカンディンスキー。彼の作品について資料を読んで投稿したこともあります。そのお陰でしょうか、展示室でカンディンスキー作品に出会うと 以前より多くの感情がどんどん湧き出てきます。

今回も作品『小さな世界』のひとつ一つからリズムを感じ、メロディが聞こえてくるようでした。

いろいろな楽器で構成されたオーケストラを伴った舞台に、宇宙のスペースが広がっています。全体が見渡せるソファに座ってしばらく宇宙を浮遊して来ました。

**********************

今回。

セザンヌからの流れ、そして画家たちの探求や変化を感じつつ、20世紀絵画をゆったりした気持ちで鑑賞できました。

もっともっとたくさんの作品を観たい!

そして自分の「想い」を文章で表現できるようになりたい!

とその熱意だけでも伝わっていれば良いのですが。。。

<終わり>