三大巨匠「小津・溝口・黒澤」の比較

映画を観るのが好きなのと同時に、映画史や映画評論を読むのも好きだ。

特に、1950年代を中心に活躍した日本の三大巨匠は、同時代に活躍しながら、多くの点で特徴が異なり、それぞれの魅力を有している。そのため、彼ら三人について考えるのは面白い。

三大巨匠とはつまり、小津安二郎、溝口健二、黒澤明である。

彼ら三人について、それぞれの評論は非常に多くあるが、三人を比較して研究した評論というのは驚くほど少ない。

三大巨匠が持つ特徴や違いを考えることは、映画史を知る上でも、映画の撮影法や編集法を知る上でも、また、その後の映画界に与えた影響という点でも価値あることだと思っている。

今回、7つの視点で、三大巨匠を比較して考えたい。

ジャンル

まず、三大巨匠がどのジャンルの作品を撮っていたか、である。

ジャンルを考えるなら、三大巨匠の代表作を考えるのがわかりすい。

小津安二郎の代表作といえば『東京物語』である。溝口健二は『雨月物語』、黒澤明は『七人の侍』が代表作となるだろう。

『東京物語』は、尾道から上京した老夫婦とその息子、娘たちの姿、つまり家族を描いた作品である。戦後、『晩春』以降の小津作品は、このような家族を描いた作品を撮り続け、それら作品が国内外で高く評価されている。

『雨月物語』は、金儲けや出世といった男たちに翻弄される女性の悲劇である。『雨月物語』に限らず、溝口作品といえば女性映画、女性映画といえば溝口作品である。

『七人の侍』は、七人の侍が凶悪な野武士たちから村人を守るという極めてシンプルなストーリーの娯楽作品だ。『七人の侍』に限らず、黒澤作品は、純粋に面白いと唸らせる、そんな娯楽作品を撮り続けた。

三大巨匠は、これらのジャンル作品だけを撮っていたわけではない。戦前の小津監督は、家族作品でなくコメディ映画やギャング映画を撮っていたし、溝口監督は、『忠臣蔵』や『宮本武蔵』といった女性映画とは程遠い時代劇を撮っている。黒澤監督も、娯楽映画とは言えない『羅生門』や『生きる』といった作品も撮っている。しかし、三大巨匠がそれぞれ評価されているの代表的作品は、これらジャンルの作品と言って間違いはないだろう。

テーマ

これらのジャンルで、三大巨匠は、どのようなテーマの作品を撮っていたのか。

家族を主人公に家族たちの会話をメインに描かれた小津作品は、ただの生易しいホームドラマというわけではない。家族の崩壊、家族の離散といった現実が描かれる。ただその根底には、家族同士がお互いを思う気持ち、つまり、家族愛がある。

溝口作品においては、時代や男に翻弄される女性の生き様が描かれる。そして多くの場合、悲劇の女性が描かれる。

黒澤作品におけるテーマは、人間愛、つまりヒューマニズムである。純粋たる娯楽作品においても、ある時は直接的な台詞で骨太なヒューマニズムが語られ、ある時は根底に流れるテーマとしてヒューマニズムが存在している。

主人公

テーマに基づいて、ストーリーが作られる。ストーリーを作る上で重要なのが、主人公である。

主人公が誰か?を考えるなら、主人公を演じる俳優は誰か?を考えるのがわかりやすい。

小津安二郎といえば、原節子・笠智衆であろう。原節子・笠智衆が演じたのは、父と娘である。小津作品の主人公は父と娘であり、つまり家族が主人公となる。

溝口健二といえば、田中絹代である。溝口作品における田中絹代は、社会や時代、それから男に翻弄されて生きていく女性を演じ続けた。つまり、溝口作品における主人公は、悲劇の女性となる。

黒澤明といえば、三船敏郎である。黒澤作品における三船敏郎は、侍としてだけでなく、現代劇においても、時に誘拐犯と、時に汚職を働く悪党といったように、常に敵と戦う強い男である。

背景社会

主人公の他にも、通常、映画には多数の人が登場する。彼らは、その作品がどのような社会を描いているかを観客に教えてくれる。

小津安二郎は、時折、庶民的映画といわれることを目にする事があるが、とんでもない。小津作品に登場する人物は、戦後間もない頃であっても、闇市などに行かず、ショートケーキを食べ、コカ・コーラを飲むブルジョワ社会に生きる裕福な人々である。

溝口作品における主人公は、不幸な女性であり、自己犠牲を行う女性である。彼女たちが犠牲の上で助けるのは男であり、そして、男を助け立身出世を願うという、封建的社会に根差している。

黒澤作品に登場するのは、下層階級の人々だ。江戸時代の長屋を舞台にした『どん底』、ゴミ廃棄場を舞台にした『どですかでん』などでは、まさに最下層の人々が描かれている。

構図

映画の画面を形作る構図においても、三大巨匠は特長がある。

細かくは下記の記事に譲るが、小津安二郎といえば、会話シーンにおける人物のバスト・ショット。溝口健二といえば、人物全体が映るロング・ショット。そして、黒澤明は、パンフォーカス(近景にも遠景にもピントがある撮影方法)による奥行きある構図だ。

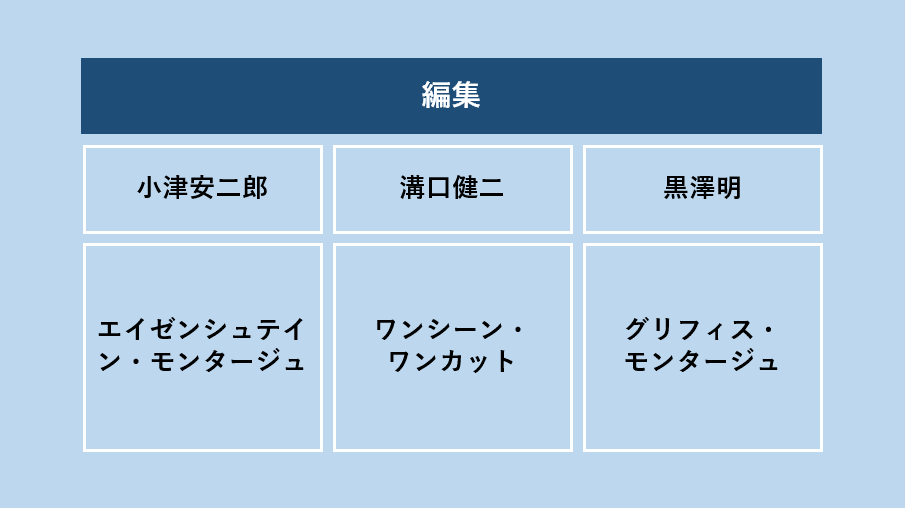

編集

撮影した複数のカットをつないで、ひとつのストーリーとして組み立てるのが編集である。

三大巨匠たちの編集の特徴を知ることは、映画における編集の歴史を知ることになる。

映画は誕生当初、固定カメラで一つの場面を撮るだけだった。それが、複数場面をつなぎ、ひとつのシーンとして組み立てる、つまり編集によって作品が作られるようになっていく。

その編集方法が、理論として、または技法として、大きく二つの流れとして確立されていく。それぞれ、その理論もしくは技法を確立した人の名前をとって、エイゼンシュテイン・モンタージュ、及び、グリフィス・モンタージュという。

エイゼンシュテイン・モンタージュ

エイゼンシュテイン・モンタージュは、異なる場面を映した「場面A」と「場面B」をつなぐことで、「場面A」にも「場面B」にも直接映っていないにも関わらず、新たな意味を生み出す編集法である。

この意味を理解する上で、当時、ソ連で行われた実験を知るのがわかりやすい。後に「クレショフ効果」と呼ばれることになる映像実験である。

シーン1.

皿とコップの後、男のクローズアップ。

シーン2.

棺に横たわる少女の後、男のクローズアップ。

シーン3.

ソファに寝そべる女性の後、男のクローズアップ。

この映像を見て、人々はどう感じるか?という実験である。結果はこうだった。

シーン1は、「空腹」を感じ、シーン2は、「悲しみ」。そしてシーン3は「欲望」だった。

しかし実際は、男のクローズアップ自体は、3つのシーンとも全く同じカットを用いている。異なる「場面A」と「場面B」をつなぐことで新しい意味を生み出す。エイゼンシュテイン・モンタージュとはこういうことである。

このエイゼンシュテイン・モンタージュの流れにあるのが、小津安二郎である。

小津作品では、家族の会話がメインとなるが、その家族の会話は、父や母、娘それぞれのバスト・ショットが繰り返し映される。場面転換が行われる時は、野山や海、庭などの風景映像である。また、会話途中で、人物以外のカットが挿入される。有名な『晩春』における壺カットはその一例だ。

グリフィス・モンタージュ

グリフィス・モンタージュは、ひとつのシーンを複数の視点で同時撮影、それらをつなぎ合わせることで、ダイナミックな映像を作る編集方法である。

この編集技法をイメージする上でわかりやすいのは、テレビにおけるスポーツ中継である。

野球中継の場合、ピッチャーを前景に、バッターを遠景にした構図が中心となる。しかしそれだけでなく、ベンチの監督の顔、内野陣や外野陣、または観客席が映される。ピッチャーとバッターだけでなく、監督や内野手、外野手、それに観客席を映すことで臨場感を演出しているわけである。

グリフィス・モンタージュというのはつまりこういうことで、黒澤明の編集は、このグリフィス・モンタージュの流れにある。

黒澤作品で最も有名なグリフィス・モンタージュのシーンは、『七人の侍』のラスト、野武士との合戦シーンであろう。大雨が降る中、村を襲いに来た野武士たちが襲いにくる。待ち受ける侍たち。そして村人。馬に乗って村に侵入してきた野武士たちを、侍たちがそれぞれの持ち場で待ち受け、戦う。この決闘シーンは、複数カメラで同時撮影され、圧倒的な臨場感とダイナミズムを生み出している。

ワンシーン・ワンカット

確立されていったエイゼンシュテイン・モンタージュ、もしくはグリフィス・モンタージュの編集方法であるが、次第に、これらは、作り手の意図が見え、リアリズムに欠けるとして批判を受けるようになる。

その批判の中心にいたのが、1950年代後半~1960年代、ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーを始めたとしたヌーヴェル・ヴァーグ派になる。そして、ヌーヴェル・ヴァーグ派から絶賛された日本の監督がいる。溝口健二である。

溝口健二の編集といえば、ワンシーン・ワンカットとなる。

一つのシーンを描くに当たって、エイゼンシュテイン・モンタージュやグリフィス・モンタージュのように、途中でカットを切らない。一つのカメラでずっと一つのシーンを映し続ける。そうすることで、作り手の意図的な編集は介在せず、リアリズムを生む。モンタージュ編集を批判したヌーヴェル・ヴァーグ派が溝口健二を絶賛した理由のひとつがここにある。

代表作である『雨月物語』を最初15分でも観れば、ワンシーン・ワンカットの長回しとはこういうことかとすぐにわかる。例えば、陶芸品を売って一儲けした森雅之演じる源十郎と田中絹代演じる妻・宮木が、暖炉を囲んで会話している。そこに源十郎の弟の妻がやってきて、弟が帰ってこないと心配する。すると、こっそりと帰ってきた弟が現れ妻に罵倒る…。これらの流れが途中カット割りされることなく、ひとつのシーンとして描かれる。ワンシーン・ワンカットとはこういうことである。

編集における時間の経過

編集方法の違いを考える上でわかりやすいのは、時間の経過である。

例えば、「現実世界における1分間を、三大巨匠が編集するとどうなるか?」を考えてみよう。

三大巨匠それぞれが編集したら…と仮定した、現実世界における1分間のシーンを図式化したのが下記の図である。図における横線は、映画内における時間である。カチンコは、カットが変わる箇所を指す。

小津安二郎(=エイゼンシュテイン・モンタージュ)であれば、現実世界の1分間と映画内の時間は異なる。現実世界の1分間を、異なる複数のカットを何度もつなぎ、5分かけて描くかもしれない。

溝口健二(=長回し)と、黒澤明(=グリフィス・モンタージュ)は、現実世界が1分であれば、映画においても描かれる時間は1分である。

溝口健二は、1分間の現実世界、ひとつのカメラで延々と撮り続ける。

黒澤明の場合は、ひとつのシーンに対して複数のカメラを置いて撮影する。異なる視点となる複数カメラの映像を、1分間でつなぎ合わせてシーンを形作ることになる。

影響

三大巨匠は、その後の映画人たちに大きな影響を与えた。

小津安二郎の影響を受けた映画監督

ヴィム・ヴェンダース、ジム・ジャームッシュ、ホウ・シャオシェン、アッバス・キアロスタミ、ヴィンセント・ギャロ

ミニシアター系と言いたくなる映画監督がズラリと並ぶ。作家性の強い監督達であり、また、その作風は、静かな、詩的と形容したくなる作品を撮る監督達である。

溝口健二の影響を受けた映画監督

ヌーヴェルヴァーグ派の監督(ジャン=リュック・ゴダール、ジャック・リヴェット、エリック・ロメール)、テオ・アンゲロプロス、ピーター・ボグダノヴィッチ、アリ・アスター

溝口健二を絶賛したヌーヴェルヴァーグ派の監督の他、テオ・アンゲロプロス、ピーター・ボグダノヴィッチ、アリ・アスターなど、ワンシーン・ワンカットの長回しが特徴の監督たちである。彼らは、小津安二郎に影響を受けた監督たちと同様、強い作家性を感じさせながら、しかし、詩的な作品とは異なる、尖った強い個性を感じさせる作風の監督たちだ。

黒澤明の影響を受けた映画監督

フランシス・フォード・コッポラ、ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグ、マーティン・スコセッシ、サム・ペキンパー、ジョン・ウー

黒澤明の影響を強く受けた監督たちは、スピルバーグやルーカスをはじめ、アクション、冒険、SF、マフィア映画とジャンルは多岐に渡れど、それらは娯楽作品で、そして、ヒット作を連発するヒットメーカー達である。

まとめ

小津、溝口、黒澤という三大巨匠を、7つの視点で比較してみた。

するとやはり、テーマでも主人公でも、構図や編集といった点でも、また、後世に与えた影響でも、三者三様、それぞれ異なり、非常に興味深い。

三者三様に特徴が異なるものの、三人共、世界中で評価される映画監督である。

特長は異なるが、世界中で称賛される日本の巨匠達の作品を、三人の違いを意識しながら観てみるのも、楽しいかもしれない。また、三人の影響を受けた後の映画監督たちの作品を、彼ら三人の影響をそれぞれ感じながら鑑賞するのも、また、面白い映画鑑賞となるでないかと思う。