「○○監督だったらどう撮る?」映画監督における構図の特徴

映画における構図

映画の画面を作る上で重要となるのが”構図"だ。

カメラをどこに起き、または移動させ、大道具や小道具、それから役者をどこに配置させるのか。

構図を間違うと、観客を混乱させる。また、作り手が狙う効果を生み出せなくなる。

構図を主に考えるのは映画監督であり、そのため、映画監督それぞれで構図の特徴がある。

構図とは何なのか、その構図がもたらす効果や、映画監督による構図の違いを、「野原で二人が会話しているシーン」を、〇〇監督が撮ったらどうなるか?という形で考えていきたい。

〇〇監督には、特徴のわかりやすさから、日本の三大巨匠、小津安二郎、溝口健二、黒澤明、それからヒットメーカー・スピルバーグ、さらに、独特の世界観を持つタランティーノとデ・パルマに登場してもらうことにした。

〇〇監督だったらどう撮るか?

小津安二郎だったら

小津安二郎だったら、おそらくこうだろう。

会話する二人のバストショット(人物の胸から上を映すショット)を交互に見せる。極めて単純な構図だが、小津監督の作品は、その単純な構図だからこそ、独特の味わいが生まれる。

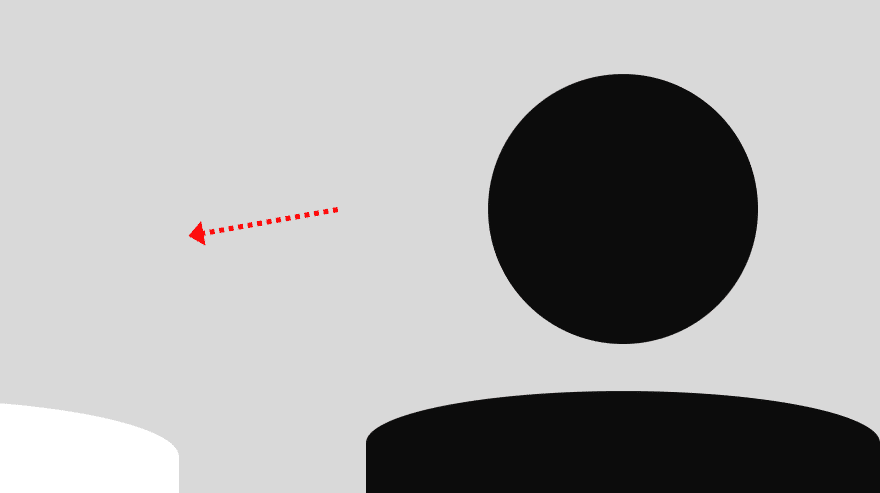

通常、映画における会話シーンでは、肩ナメ・ショットが用いられる。

肩ナメとは、人物の斜め後ろにカメラを置き、前景に片方の人物の肩など一部を写す方法だ。肩ナメで会話している人物を交互に見せることで、観客は、人物(黒)と人物(白)が会話しているということがわかる。

この時重要なのは、人物(黒)と人物(白)の配置、そして視線の方向だ。

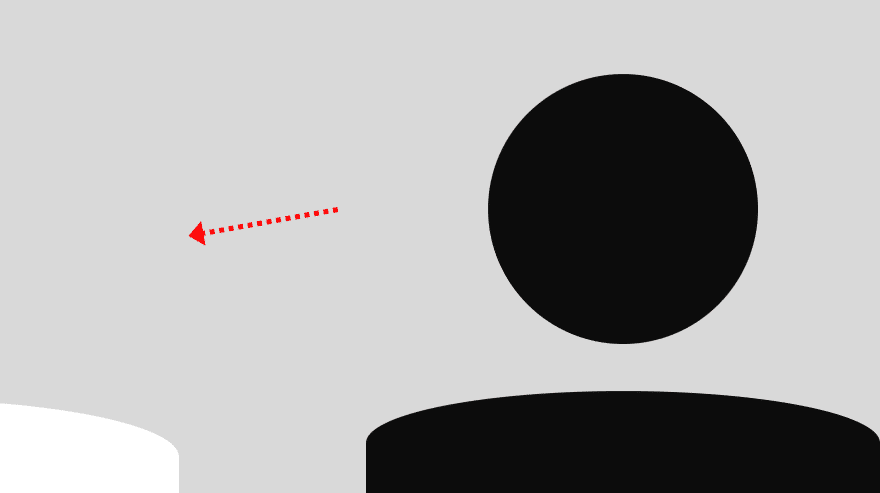

人物(黒)を画面右、人物(白)を画面左に固定する。

人物(黒)は、画面左の人物(白)に視線を向けて話す。その画面左にいる人物(白)が今度は、画面右へ視線を向け、人物(黒)と会話する。

こうすることで、人物(黒)と人物(白)の視線の方向が交差することになり、観客は、人物(黒)と人物(白)の会話を違和感なく見ることができる。

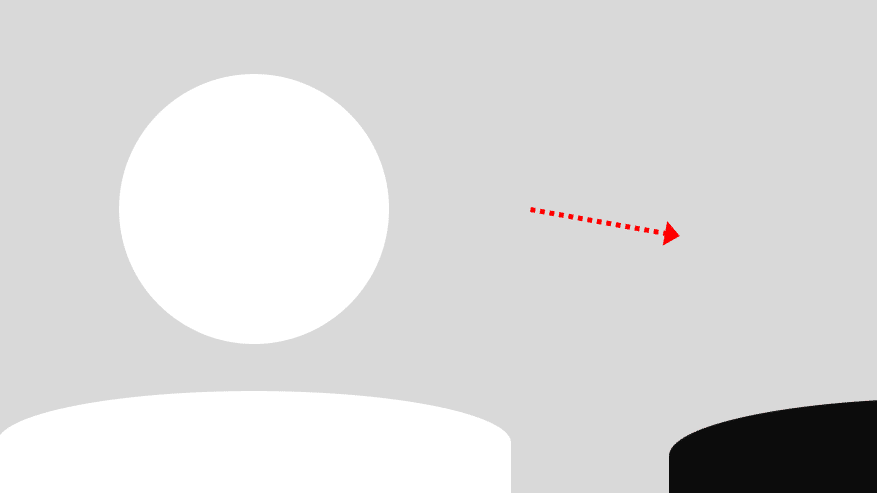

小津安二郎も、会話シーンにおいては、人物のバストショットだけでなく、肩ナメを用いている。しかし、小津安二郎の肩ナメは、以下のような具合になる。

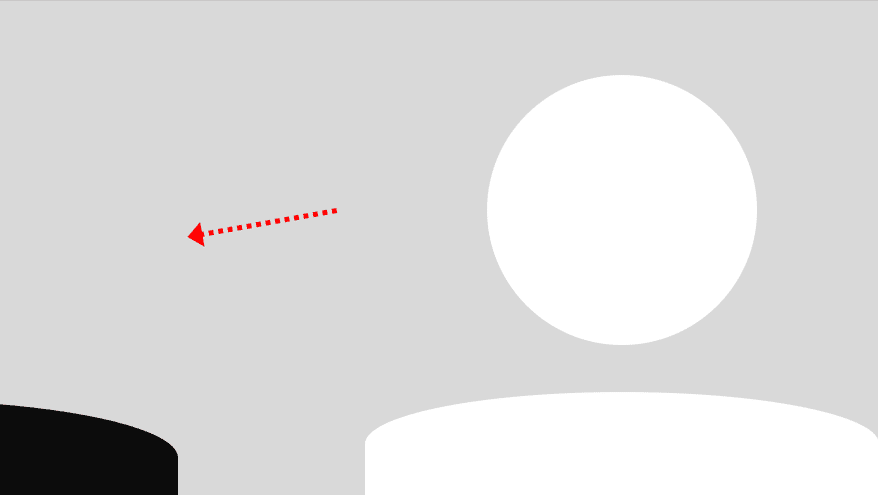

おかしな点に気付いていただけたであろうか?

人物(黒)と人物(白)が、同じ方向へ視線を向けているのだ。これは、映画文法としては、明らかな誤りである。

人物(黒)は、画面左にいる人物(白)に話している。しかし今度、人物(白)は、画面左でなく画面右にいて、画面右にいたはずなのに何故か画面左にいる人物(黒)と話している。

このように映画文法と異なる構図を用いると、観客側は、何か変だぞ?と違和感を感じるにようになる。しかし小津作品の場合、この違和感を”味わい”に昇華させる。そこが、"小津の魔法使い"たる所以だ。

小津作品では、バストショットにしても、映画文法を無視した肩ナメにしても、"同じ構図"が反復する。

小津作品は、このように"同じ構図"を何度も反復させることで、画面に調和や安定感、そしてそこから独自の味わいを生み出すのである。

溝口健二だったら

溝口健二だったら、きっとこうだ。

溝口健二の特徴といえば、ワンシーン・ワンカットの長回しである。そして、遠景で人物全体がおさまる構図を好む。

会話している二人が身振り手振りを交えたり、またはどこかに移動したり、そしてまた戻ってきたり…そうした動きを、途中カットせず、延々と長回しで映す。

小津作品のように、会話している二人の顔を交互に見せることはしない。ただカメラに映る二人の会話と動きを映し出すのである。

カット割りで時間の流れが途中分断されず、ズーム等のカメラ演出もない。そのため、観客は画面に映る二人の様子を、ドキュメンタリーのようにそこで起きている事実として眺めることになる。

こうすることで何が生まれるのかといえば、溝口作品の特徴である徹底したリアリズムである。

黒澤明だったら

世界のクロサワが撮る野原での会話シーンは、こうなるのではないだろうか。

黒澤明の構図の特徴は、奥行きにある。

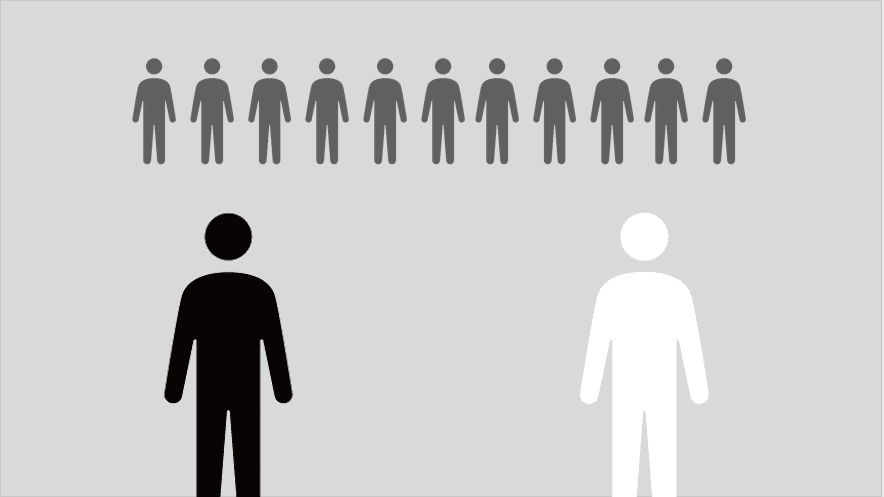

黒澤明だったら、人物(黒)と人物(白)が会話している背景に、群衆がざざざーっと集まり見物する画面を構築するかもしれない。

こうすることで、前景と背景、つまり画面に奥行きが生まれる。

また、動かずに会話する二人と、背景でざざざーっと動く群衆というコントラスト、つまり静と動の対比が生まれる。

こうして奥行き、静と動のコントラストで生まれるのは、ダイナミズムである。黒澤映画をみて迫力やダイナミズムを感じるのは、こういった構図にもたらされる効果が作用している。

スティーブン・スピルバーグだったら

老若男女が楽しめるスピルバーグ作品だったら、こうだろうか。

スピルバーグの構図は、画面の中央に主役が配置される。

人物(黒)は人物(白)と会話していて、その後ろでは二人の人物(グレー)が見物している、その全体像がすぐにわかる。

そして、その中心には人物(黒)がおり、観客は自然と人物(黒)を中心にこの画面を見ることになる。

スピルバーグは、全体像をわからせた上で、観客には「ここを見ればいいですよ」という視線誘導を行うのである。

そのため、観客は迷わない。安心してスピルバーグが描く映画に身を委ねられる。

だからスピルバーグの映画はわかりやすい。そして、面白いのである。

クエンティン・タランティーノだったら

これは構図とは少し異なるが、タランティーノ初期作品における、"視点を変える"演出についても考えたい。

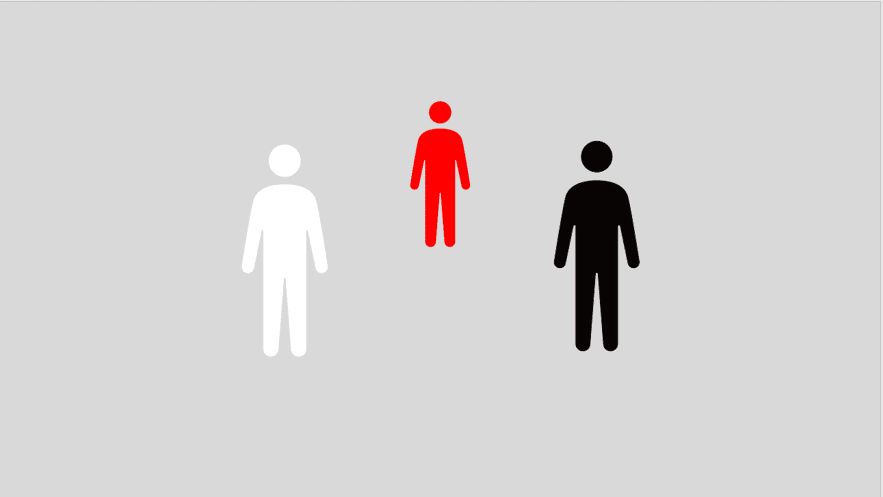

まずは場面.1で、二人が会話している。タランティーノだったら、ここでダラダラとストーリーとは無関係な会話を描くかもしれない。

続いて、場面.2では、先ほどと反対側の視点で撮る(人物(黒)と人物(白)が逆転する)。そこには、今まで存在していなかった人物(赤)がいる。そして、人物(赤)が人物(黒)に銃口を向けている…なんてシーンを描くかもしれない。

最初、場面.1で観客は、二人の面白い会話劇と思って観ていた。しかし、視点を変えると、実は人物(黒)は命を狙われていた…!ということがわかる仕掛けである。

初期のタランティーノ作品は、時系列の操作と、このような視点の変化を組み合わせることで、観客に驚きを与える作品を生み出している。わかりやすいのは『パルプ・フィクション』の冒頭とラストシーン、それから『ジャッキー・ブラウン』の後半デパートシーンなどである。

ブライアン・デ・パルマだったら

こちらも構図とは少し異なるが、ブライアン・デ・パルマだったら?を考えるとこうなる。

スプリット・スクリーン(画面分割)である。

ブライアン・デ・パルマという監督は、様々な映像テクニックを取り入れる監督で、その代表格がスプリット・スクリーンである。

分割した画面右では人物(白)の全体を見せ、画面左では人物(黒)のバストショットを撮る(実際は、同一場面のスプリット・スクリーンは用いられず、異なる場面を同時に見せる際に用いられる)。

このような映像テクニックが、デ・パルマ監督の作品には随所に用いられる。

初期の監督作『キャリー』は、パンフォーカス、早回し、スローモーション、そしてスプリット・スクリーンなど、最初から最後まで、凝りに凝った映像テクニックのオンパレードである。

それは、映像テクニック・オタクといった雰囲気で、そのためデ・パルマ監督を酷評する人もいれば、熱狂的ファンがいるという具合に、好き嫌いがはっきりしている監督だ。

構図でみる映画の楽しみ方

この記事では、特徴的な映画監督の構図を紹介した。

ただ、重要なのは、映画を観ている最中、"こういう構図だから面白い"とか、”こういう構図だから感動した”という順番で感じる必要なんてない、ということである。

映画は自身がどう感じるかが第一義にあるべきで、映画を観て感じるのは、”面白かった”、”感動した”でよいのである。

自身が抱いた感情を深く掘り下げて考えたり、その映画を分析した時に、”なるほど、こういう構図だから、あんなに面白く感じたんだ”とか、”ああいう構図だから、あんなに感動させられたんだ”となればよい。

構図は、映画の主役ではない。

監督が観客にどう感じてほしいか、感じさせるためにはどうすればよいか、それを、考え抜いて作り出している。

自分が映画を観て感じたことを素直に受け止め、そして、「どうしてそう感じたんだろう?」と考察した場合に、もしかしたらそれは、監督が作り出した”構図”による効果かもしれない。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?