デジタル臨時行政調査会(第1回)について考察

臨時行政調査会は「デジタル改革、規制改革、行政改革に係る横断的課題を一体的に検討し実行することにより、国や地方の制度・システム等の構造変革を早急に進め、個人や事業者が新たな付加価値を創出しやすい社会とすること」を目的としているそうです。字面だけだとよく分かりませんね。ただ、牧島かれんさんがデジタルと規制改革の大臣なので、おそらくは法律改正等について議論したり、デジタル庁だけで進められないような横断的活動の後押しをするための大事な会議だという事が想像できます。そんなわけで考察を続けて参ります。

構成員

会長:内閣総理大臣

副会長:デジタル大臣、内閣官房長官

構成員:総務大臣、財務大臣、経済産業省

有識者:金丸さん、宍戸さん、高島さん、網川さん、十倉さん、夏野さん、南場さん、村井さん

いつもながらに人選が謎。誰がどんな専門性を期待して構成員になったのかとか欲しいですね。

論点(案)

事務局でなく牧島かれんさんの名前で(案)の資料が出てくるとは思いませんでした。どうみてもどこかの(デ)事務局が書いた資料ですが、何かしら事務局からではだめな理由があるんでしょうね。

設置の背景

タイトルやらに本質が書かれていないので、勝手に私が文脈を読み取った上の分類ですが、下記のような二つの課題があると挙げています。

1. デジタル庁では規制・行政のあり方改革ができないから

2. 「国民」「社会」「産業」「自治体」「政府」の関係に構造的課題があるから

細かくは、①データの可視化ができない、②連携ができない、③デジタル化の体制・仕組みもない、④GAFAMのような企業が出てこない、⑤規制・慣習が足かせに、⑥人材がいない、⑦調達制度のルールが硬い、⑧EBPMやってない、⑨司令塔がいないの9つの点が挙げられていますが、調達以外は構造や規制の問題じゃない気がします。また、個人的意見を述べるならば日本全体が加点でなく失点文化であるため、新しい事にチャレンジするインセンティブがなかったというのが結構大きな問題なのではないかと考えます。

目的

適当に意訳して流そうと思ったら大事そうなワードがありました。

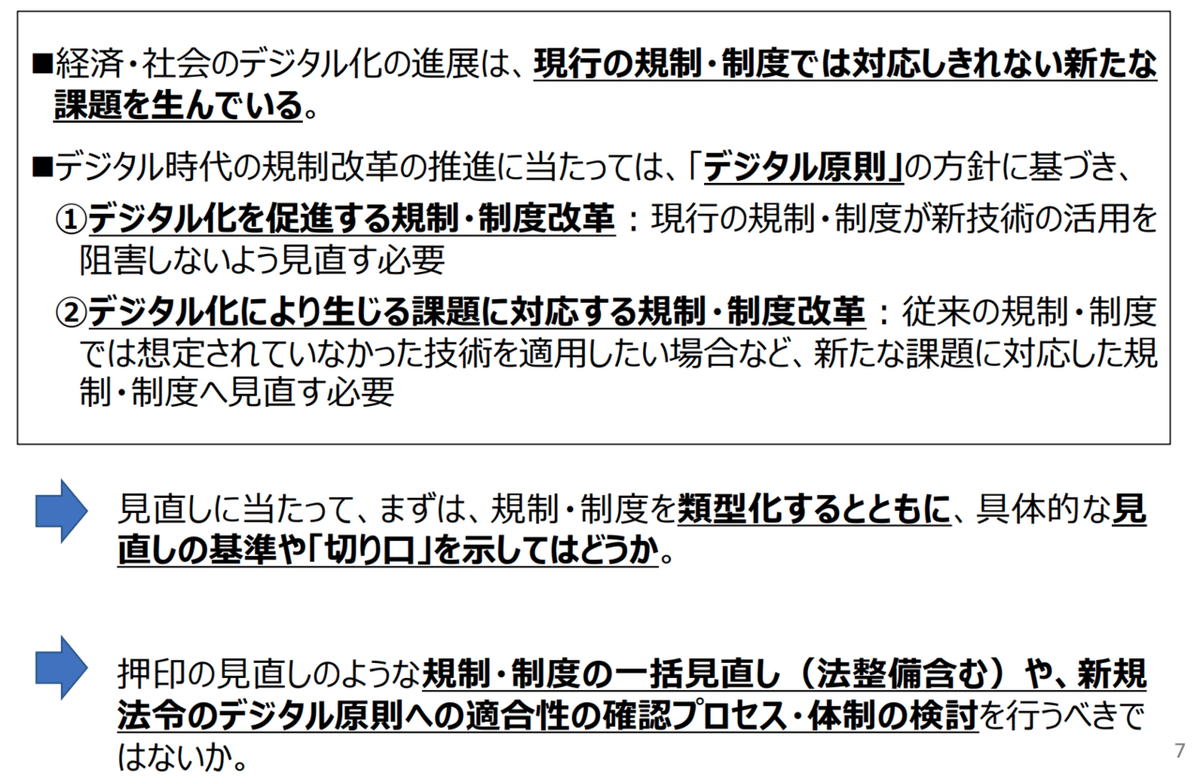

お分かりの方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで大事なのは「デジタル原則」を共通の指針として策定、です。ご存知ではない方のために解説しますと、以前「デジタル手続法」にも3原則があり、「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」、「コネクテッドワンストップ」がありました。これと同じように原則を盛り込むということでしょう。早急に要素?を作り出すとのことですので頑張っていただきましょう。

デジタル原則の方向性

例えば以下のような項目を検討していってはどうかとか投げやりですね。このあたりが事務局から出さなかった理由でしょうか。(事務局から資料出すときは大体関係者に調整した上で出すので)

デジタルにより規制はどう変わるのか

デジタルを促進するためというのは納得。ただ、デジタルによって課題が生じて規制変革が必要という表現に違和感はあります。そもそも押印(実印とは別)が本人確認手段として適していないのは以前から言われていたことですし、他の法律に関しても改善すべき部分は散見されます。ただ、テクノロジーの進歩によって選択する幅が広がったため国民からもアイデアベースで正当な不満が出されるようになりました。しかしスパゲティ構造の規制・法律を一つ一つ細かく改正していくのは長く多大な工数がかかるため、「デジタル」を言い訳とした大規模な規制改革をしたいのだと理解します。

デジタルにより行政や準公共分野はどう変わるのか

IT戦略(世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画)をそこまで延命したいんですかね。無理やりにもほどがある。

デジタル人材の需給構造はどう変わるのか

教育やリボルビングドアの説明です。STEAM教育であったり給与・待遇についての再検討をしてくれるそうですが、良い年にもなりましたし今更感すごいあります。デジ庁はどうせ超絶ブラックだろうしということで個人的にあまり惹かれないので割愛します。

総括して

いつも段々書いてると投げやりになってくる癖をどうにかした方がいいなと思いつつ、こういうキャラで突き進むのもありかもなと思い直したりしながらの総括となります。そう言えば組織の中に総括ってよく見ますけど何か締めくくってるんですかね、あまり締めていただいた記憶がない。。。

さて、本当に総括ですが、期待していたデジタル原則の中身が甘すぎて章立てのところでコメントができなかった。大事なところはこの部分なのかな〜と感じてるため、最後に私なりの5原則を提言させていただきます。

1. デジタル分野における行政の役割

中央省庁が所有するデータ(個人情報を除く)については機械可読なオープンデータとし、民間事業者のイノベーションに寄与する。また、行政は民間事業者が該当のオープンデータについてのフィードバックを国に対して行いたくなるようなエコシステム(改善機構)を作る。

2. EBPM

根拠となるデータを示した上で企画等検討を行う。また、アウトカムが定量的・現実的に見れるよう担当者は毎年KPIについても改善を図る。

3. デジタルガバナンス

職員や国民といった直接的関係者だけでなく、ステークホルダー全員にその活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする事ができる体制を取る事。ログ等の情報を保管し、それをガバナンスに対して活かすこと。

4. 相互運用性確保

自組織以外からデータ活用をしたいと進言された場合にも即座に対応可能にするためのアーキテクチャを検討すること。

5. 共通基盤利用

ID、ベース・レジストリ、SOC、申請ポータルなど、汎用化でき分野独自の仕様が必要ない場合、共通の基盤を利用すること。