「たった1文字」の可能性

もうすぐ1月が終わりますね!

2025年最初の月ということで、

しっかり振り返りをしていきたい。

100点満点中、自分の納得度はどれぐらいか。

合格点に達していないなら、どう改善するか。

いくらでも取り返せるこの時期だからこそ、

自分に真っすぐ問いかけてみたいですね。

共育LIBRARYへようこそおいでくださいました✨

教育、人間、人生など、様々な「知恵」や「情報」が詰まった図書館のような、皆さんがくつろぎ、人生の「気付き」を得たり、知的好奇心を満たしたりできる居場所を目指しています😌

どうぞ、ごゆるりとお過ごしください。

共育LIBRARYりょーやん、元教師です。

世界中の言語の中でも、

一際、習得が困難とされる日本語。

一人称の種類が多かったり、

主語を省略して「空気」で補ったりと

海外の人にとっては、

思わず頭を悩ませてしまう要素が

詰まっている言語でもあります。

そして、

日本人として日本で育ち、

日常的に日本語を使っているにも関わらず

なかなか理解できない部分もある。

その1つが、助詞。

小学生に国語を教えていると、

助詞につまずく子どもを多く見かけます。

特に作文という「書く」作業になると

それは顕著に現れます。

たった1文字の違いだけで、

見事に異なる意味を表す助詞。

今回は、そんな

助詞という存在について言及する

記事にしていきます。

何か気付きある内容になれば幸いです。

無数に意味が変化する助詞

「私は日本人です」

「私も日本人です」

たった1文字違うだけで、

この会話の前後や周囲の環境なんかが

まるで違ったものとして想像されます。

日本人であれば、

両者の違いを何となく理解できる気がしますが、

ではこれを、

人に教えるとなると

なかなかの困難が想像されます。

そのような時に

「外国人には助詞をどう教えているのか」

に注目してみると、

「教えるヒント」を得ることができたりする。

例えば、

以下のような本があります。

上記のように、

イラストを使ったイメージによって、

助詞の理解を促すという本です。

動画を使った

アニメーションも存在します。

外国人対象であるため、

多種多様な言語で注釈がしてありますが、

日本人に向けて助詞を教えるときにも

大いに役立つ仕様となっている。

上記の画像では、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【で】

限られた空間で動くとき

イベント/出来事があるとき

【を】

その場所を離れて、

ほかの場所にいくとき

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

といったイメージになっていますが、

場所、方向、主語など

用途によって意味が変わるのが

助詞のやっかいなところ。

例えば、

「で」だけでも

以下のような種類が存在します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・範囲を表す

・原因を表す

・手段を表す

・材料を表す

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このような複雑な助詞ですが、

丁寧なイラストや動画と

演習問題がセットになっているこの本だと、

楽しく取り組むことができるようになっている。

もっと詳しく知りたい場合は、

日本語を研究する辞典なんかも役に立つ。

筆者は上記の辞典を愛用し、

詩歌や物語の教材分析に活用していました。

助詞に特に苦手を示す子ども

「私は」「私わ」なんかの間違いは、

特に1年生でよくあります。

しかし、

学年が上がり、

日常的に日本語を書く勉強をするうちに

段々と間違いが減っていくのが通常。

ただ、

学年が上がっても、

一向に助詞に苦手意識をもち続ける子どももいます。

そのような子どもの一部に当てはまるのが

ASD=自閉スペクトラム症の子どもです。

ASDの子どもは、

決して言語が苦手なわけではありません。

むしろ、

常人よりも一定の分野に詳しく、

しゃべり出したら止まらないなんて一面も

もっています。

ただ、

言語というものは

4つの側面に分かれるという説がある。

例えば、「りんご」。

「りんご」だけで、

以下のような4つの意味合いに分かれます。

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

【音韻論的側面】

ri/n/goという3つの音から構成

【統語論的側面】

1つの単語であり、文ではない

【意味論的側面】

赤くて丸い果実を指すことば

【語用論的側面】

「りんごちょうだい」

「りんごおいしい」

と文脈に応じて意味が変化

▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢▢

限局性学習症=LDの子どもは、

音韻論的な側面に凹みが多いと言われます。

そもそも、

音を分離して聞き取れていないのです。

そして、

ASDの子どもが凹みを見せるのは、

語用論的な使われ方です。

ASDの子どもは、

文脈が分からない。

なぜなら、

文脈というものは人間関係が絡まってくるから。

ASDは社会性の障害も含まれているので、

人と人との関係性が関わってくると

途端に分かりづらくなります。

だからこそ、

主語を省略されたり、

一部を省略して空気で語るといった

日本語は相性が悪いのです。

そして、助詞は、

人間関係そのものに関する言葉でもある。

「私は日本人です」

「私も日本人です」

の両者の違いは、

周囲との人間関係を想像できなければ

なかなか意味の違いが分からないでしょう。

そんなASDの人には、

上記のようなイラストや動画つきの

解説本があると非常に有難い。

それに加えて、

授業では1文字で意味が変わることを

楽しく伝えていくことが大切です。

となり「は」トトロ?

助詞を使った授業を紹介していきます。

某アニメのタイトルを

隠した状態で提示します。笑

▢に何でもいいので

助詞を入れてノートに書きます。

2つできたら持ってきましょう。

もちろん、

「となりのトトロ」が本来の題名なのですが、

2つ以上なので色々なパターンが出てきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・となりはトトロ

・となりもトトロ

・となりでトトロ

・となりがトトロ

・となりをトトロ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

などなど。

こういったものを黒板に並べたり、

タブレットで列挙させたり、

手を挙げて発表させてもいいでしょう。

ポイントは、

1つ1つに先生がツッコミを入れることです。

「となりはトトロ」

君の隣の○○さんの正体は

トトロだったのか!?

「となりもトトロ」

「となりも」ということは

前も後ろも隣も皆トトロということか!?

君はトトロに包囲されているね。

「となりでトトロ」

となりでトトロが遊んでいるのかな?

君にはトトロが見えているようだね。

「となりがトトロ」

両隣にトトロか。

押しつぶされてしまいそうだね。

「となりをトトロ」

となりをトトロにしてほしいのかな?

よし、今度の席替えでは

隣をトトロにするように検討しておくよ。

みたいな感じですね。笑

1つ1つの返しをしていく度に、

爆笑が起こるのが理想的です。

コツを掴んできたら、

「ジブリのタイトル助詞替えシリーズ」

のような感じで、

「風の谷のナウシカ」

「千と千尋の神隠し」

などで応用して創作させるのも

面白いかもしれません。

1文字に隠された重要性

「トトロ」の授業は、

簡単に楽しめるものですが

詩歌の授業では

助詞に注目する力が

かなり重要な要素を占めていきます。

例えば、

以下のような授業。

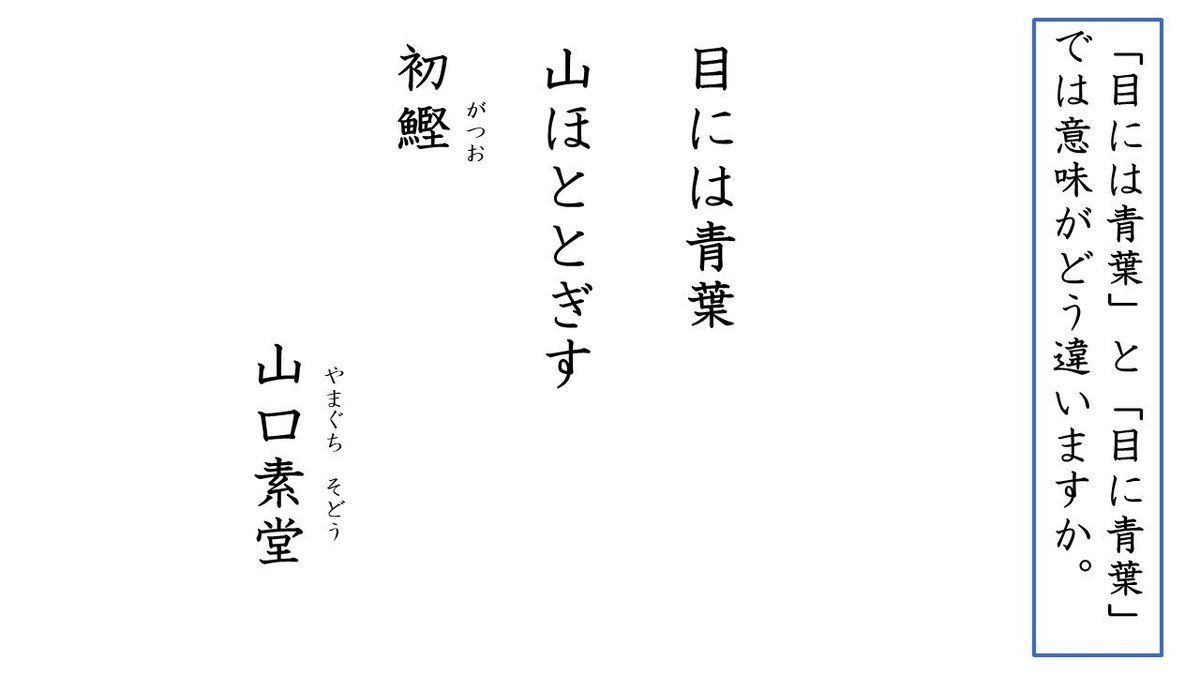

まずは季語を問います。

俳句では本来季語は1つのはず。

俳句でNGとされる季重ねを

よりにもよって3つもやっちゃってます。

ここで大枠の問いを1つ。

内容に切り込んでいきます。

何も疑いなく考えると、

「青葉」「山ほとどぎす」「初鰹」

と答えてしまいそうです。

ここで子どもには分かりえない

前提条件を提示しておきます。

これが布石となります。

ここが大事な部分ですね。

「目に青葉」の方が、

五・七・五の十七音になってきれいです。

なぜ、

わざわざ「目には青葉」で

六音にしたのか。

助詞である「は」には、

どのような意味があるのか。

旅行の時に、

「歯磨き粉『は』ある」

と家族が言っていれば、

歯ブラシを忘れてしまったのかもしれません。笑

ここでの「目には」は

何を意味しているのか。

ここで思考を広げます。

思いつかない子のために

さらに視覚支援。

つまり・・・

「は」という助詞があることによって、

隠された五感があぶり出されます。

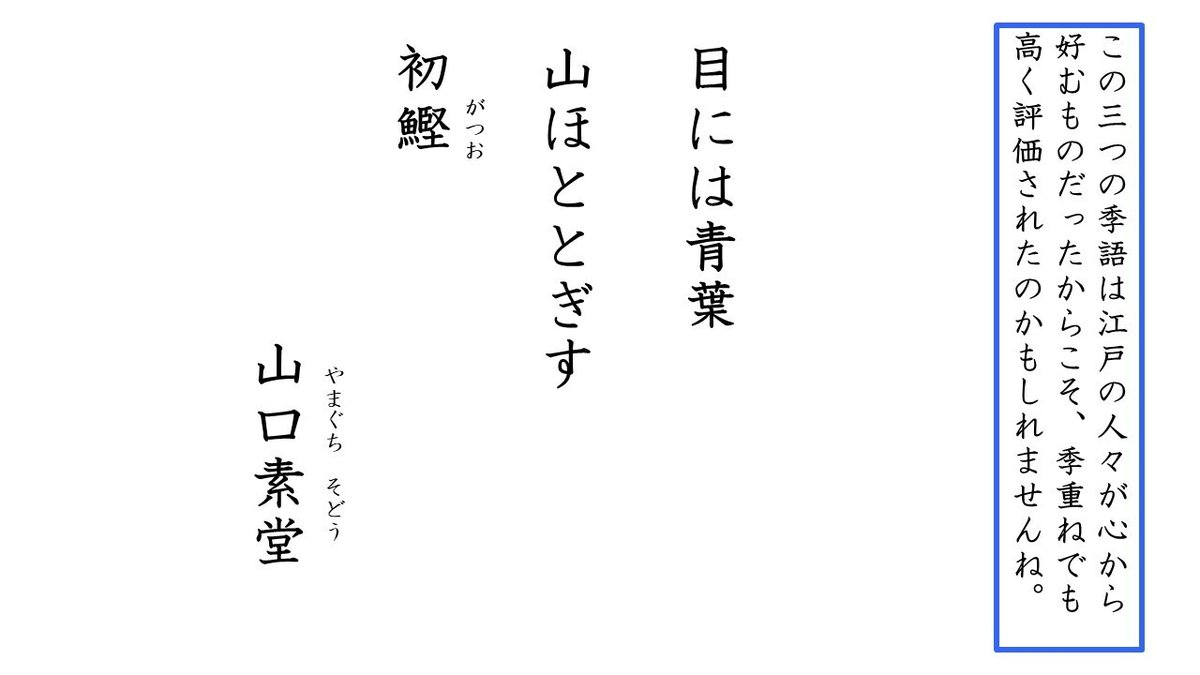

ここからは、

この句の面白さをさらに深めるパーツ。

自由に予想。

江戸自体には、

まさかの初鰹に

これほどの価値があったとは驚きです。

もう1つ初鰹絡みの句を提示。

思い思いに予想してみる。

現代でこの句を提示すると

怒られてしまいそうですが、

冗談の句であるにしても

それほど食べたい代物だったようです。笑

ここで始めに戻ってきます。

読みが変化していれば、

解釈が深まった証拠。

「は」という助詞に注目しなければ、

深めることができない俳句。

国語の深みや面白さを引き出すには、

助詞は必須のパーツであると言えるでしょう。

まとめ

このように、

面白い授業や知的な授業で

助詞という存在に着目するようにしつつ、

視覚支援が必要な子には

冒頭のテキストのような教材で

学習させていくことが大切かもしれません。

たった1文字があるかないか。

たった1文字だけでどれだけ内容が変わるか。

そんな、

1文字が底知れぬ可能性をもつ面こそが

日本語の面白いところ。

「助詞があるから難しい」

ではなく、

「助詞があるから面白い」

のような視点をもって

日本語を深めていけると楽しいですね。

この記事の内容が少しでも

「よかった」「ためになった」

と思われた方は、

スキやフォローをしてくださるとうれしいです!

コメントも残してくださると有難いです!

コメントを読んだ方々が、

より教育についての知見が深めることができる

図書館でありたいと思います。

いつもいつも、最後まで読んでくださり

本当にありがとうございます!

皆さんの今日・明日がよき1日でありますように😊