40年ぶりに復活した北アルプス「伝説の登山道」ってどんなところ?

アメリカのグランドキャニオンのように赤茶けた崖に、絵の具を混ぜたように真っ青な川。脇からはぐつぐつと音を立てて沸く温泉…。そんな「むき出しの自然」に浸れる場所が北アルプスにあります。

長野県大町市の湯俣温泉から、鷲羽岳(2924メートル)と三俣蓮華岳(2841メートル)の間にある富山県の三俣山荘までをつなぐ約10キロの「伊藤新道」。1983年ごろには廃道になりましたが、登山ファンの間では「伝説の登山道」として名が知られていました。

そんな新道が昨年夏、整備を終えて本格開通し、40年ぶりに復活したのです。

あらためまして、大阪社会部記者の長谷夏帆です。

山岳部での経験をいかし、長野支局で取材していた昨年秋、復活した伊藤新道を実際に歩き、その様子を「47リポーターズ」で取り上げました。記事はこちらです。

このnoteでは、新道の魅力をお伝えするとともに、新道を目指す方にも装備や道のりなど参考にしてもらえる☆情報☆も紹介していきます。

▲ 新道に挑戦してほしい人

・十分な登山経験、沢登りの経験がある人

・不安があれば引き返す勇気がある人

▲ 記事で楽しんでほしい人

・「バリエーションルート」という言葉にピンとこない人

・登山を始めたい、または始めたばかりの人

情報は2023年10月の取材を元にしています。登山口までの道路状況や地形、川の水量、天候など最新の情報を確認し、無理のない計画・装備で入山してください。

▲ 亡き父の願いを受けて40年ぶりに復活

そもそも伊藤新道は、ルートの一端にある三俣山荘を経営していた伊藤正一さんが私費を投じて1956年に完成させた道です。

北アルプス奥地の山荘までは泊まりがけでないと行けませんでしたが、新道開通により1日でたどり着ける最短ルートが誕生しました。資材運搬など多い日で約500人が利用することもありましたが、付近のダム工事で水位が上昇し、つり橋が流されるなどして1983年ごろには通行困難になりました。2016年に亡くなった正一さんにとって新道復活は悲願でした。

その亡き父の願いを受けた長男・伊藤圭さんが、クラウドファンディングを通じて頑丈なつり橋を作ったり岩に足場を設けたりして整備し、全てを歩きやすくするのではなく、沢登りやルート探しといった箇所をあえて残し「冒険できる道」に仕上げました。

そして、2023年8月、整備を終えた新道が本格開通し、約40年ぶりに「伝説の登山道」が復活したのです。

落石と増水による損傷で8月24日時点で「まともに」通行できない箇所があります

▲ 「山では電話取れません」

私は学生時代山岳部に所属していて、就職後に長野に赴任してからも休日や取材にかこつけ(?)県内の山を登ってきました。山仲間の友人から40年ぶりに伊藤新道が復活すると聞き、これは行くしかない!と上司にプレゼン。10月に3日間の出張(山岳ガイド付き)を勝ち取りました。

山登りの魅力は日常を忘れて自然に没頭できることだと思っています。

当時の私は警察担当で、休日でも事件や事故が起きると現場や県警本部に飛んでいく生活。取材とはいえ、3日間も山に籠もる機会はそうそうありません。支局の同僚に罪悪感を抱きながらも、

「山では電話取れないので何かあったらよろしく」

と言い残し、意気揚々と入山しました。

▲ 登り10時間、半分は沢登り

☆新道は長野県側の湯俣温泉から富山側の三俣山荘までの登りが約10時間、逆ルートの下りは8時間ほどが目安です。☆山荘が公式開通期間としているのは湯俣川の水位が下がる8月20日ごろから三俣山荘の小屋締めをする10月末まで。☆湯俣山荘か三俣山荘で通行届を提出する必要があります。

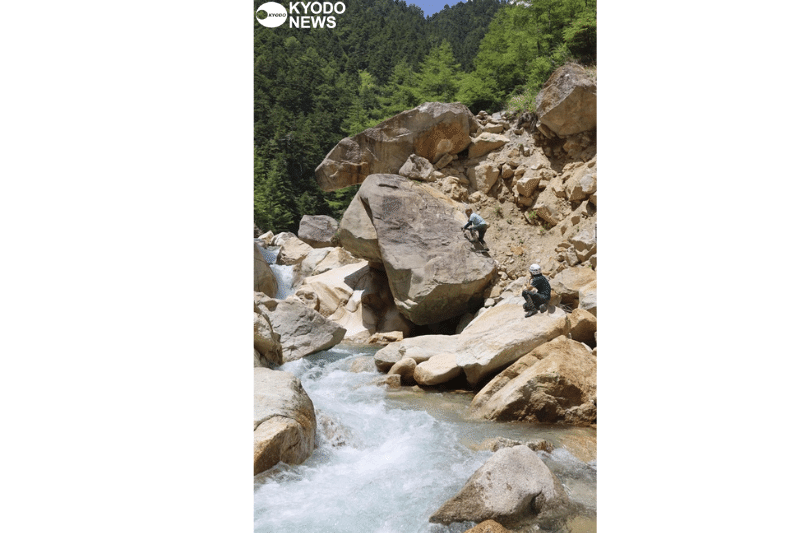

☆新道の半分ほどが沢登りになるため、濡れた際の着替えや増水で足止めになった際のビバーク装備も必須。苔が生えていないためラバーソールの沢靴が推奨されています。落石に備えたヘルメットも必要です。

私が新道を歩いたのは10月。☆標高が上がると積雪が見込まれたため、雪の上を歩くチェーンスパイクに加え、防寒着も多めに持ちました。山荘での1日停滞を含めた2泊3日の日程で山岳ガイドの田村茂樹さんに案内をお願いしました。☆2人以上で新道を往復する場合、ガイド費用は1人7万円前後でした。

▲ むき出しの自然

新道の魅力はなんと言ってもむき出しの自然。湯俣温泉にある湯俣山荘を抜けるといよいよ本格的な沢登りが始まります。水位の低いところを探し、☆腰ほどまで水につかりながら何度も川を渡ります。伊藤圭さんが整備したつり橋もありがたく使わせてもらいます。

顔を上げると、グランドキャニオンをほうふつとさせる赤茶けた崖が広がっています。☆この崖はもろく、徒渉を避けて、左右の崖に上る高巻きをしようとすると崩れる可能性も。崖のそばでは休憩しないなどの注意も必要です。

川の脇ではぐつぐつと音を立てながら温泉が湧いています。源泉は90度ほどで、スコップで穴を掘り、川の冷たい水を混ぜて「野湯」を作る強者もいるそうです。一歩きした疲れを足湯で癒やすなんて贅沢も!

湯俣山荘の近くには温泉沈殿物が固まった白いタマネギ型の「噴湯丘」があります。人の背丈ほどの大きさで、国の天然記念物に指定されているそうです。温泉水でカメラが曇るほどの湯気が立ちこもる「パワースポット」に力をもらえます。よじ登ったり触ったりせず遠くから楽しみましょう。

沢登りが終わると、景色ががらりと変わり原生林が生い茂る道を進みます。ゴール地点の三俣山荘まではひたすら急登!

疲れた脚にむち打って気合いで登ります。

ゴール地点の三俣山荘では小屋のスタッフが迎え入れてくれました。あいにく翌日は荒天の予報。1日ステイして、小屋には2泊することになりました。布団が並ぶ大部屋でゆっくり休んで、沢登りで濡れた服や靴を乾燥室で乾かします。

山荘の名物は夕食の「ジビエシチュー」。ニホンジカの高山植物への食害を知ってもらおうと提供を始めたそうです。鹿肉やニンジンがごろごろ入っていて、疲れた体に染みわたります。

頑張ってよかった。山小屋で飲むビールも最高!

実は急登あたりから夕食のことしか考えていませんでした。山荘の食堂には登山客が集まり、山の話題に花が咲きます。停滞の1日もあっという間に過ぎました。

新道の玄関口となる湯俣温泉には、開通に合わせて廃墟を改装・復活した湯俣山荘や、源泉かけ流しの温泉に入れる晴嵐荘があり、新道に挑戦しない人にもおすすめです。噴湯丘をながめたり、温泉に入ったりとあなたなりの楽しみ方を見つけてみてください。川の脇から噴き出る温泉に生卵を入れてゆで卵を作るなんて楽しみ方も!

☆湯俣温泉へつながる道は車の通行が禁止されていて、途中の七倉登山口で車を止める必要があります。そこから専用タクシーを使って高瀬ダムまで進み、タクシーを降りて3時間ほど歩くと湯俣温泉に到着します。

▲ 伝説の登山道をなめるな

ここまで読んだあなたは気付くと思います。

伝説の登山道、結構ハード…

川は冬の積雪や降雨によって水量の増減が激しく、去年は徒渉できた場所が今年は渡れないなんてこともざらです。落石も多く、地形も変わりやすい。ルート付近にある噴気地帯で水蒸気爆発が起きれば熱水が噴き出して水位が上昇、川も濁って半日ほど身動きが取れなくなる可能性もあります。

新道は上級者向けのバリエーションルートです。

入山を考えている人は必ず最新の情報を入手して、無理のな計画や装備で新道を目指してください。

バリエーションルート:同じ山頂に向かう一般ルートよりも行程が難しいルートのことを指します。整備が十分ではなく、ルートファインディング(正しい道を見つけること)をしながら進む必要があり、クライミング技術が求められることもあります。

三俣山荘や湯俣山荘はホームページやインスタグラムなどのSNSで最新の情報を発信しています。新道復活により「通れる」というイメージの先行を懸念し、「道」の在り方についての投稿もありますので、こちらもぜひご覧ください。

長谷 夏帆(ながたに・かほ)=1998年生まれ、宮崎県出身。2022年に入社し、長野支局で今年4月まで勤務。長野では御嶽山や中央アルプス駒ヶ岳などで10回ほど登山取材に取り組んだ。小学生でスキューバダイビングのライセンスを取得するくらい海も好き。