【旅行】仙台苫小牧ドンブラコ −6− 311の小学校

2011年の3月11日に自分がどこで何をしていたかは今でもよく覚えている。

前年まで在籍していた会社では中国の広東省で6年間駐在していて、当初時限を定めずという条件だったものがようやく本国に帰任できることになり、晴れて広東省での懲役6年を満了していよいよ来月は帰国かというタイミングで突然人生上の転機がやってきた。

何が起きたのかは本稿とは関係がないので割愛するが、再び中国で働く必要ができた、それも6年働いていた東莞郊外の工場街ではなく今ではハイテク都市の代名詞ともなった深圳でだ。

本社に帰任した後周囲から懸念されていた中国ボケ(当時中国に駐在していた社員は日本での社会復帰に半年かかると言われていた)もすぐになくなり、オフィスで話をするときはまるで後ろめたいことをしているかのように小声で話すとか、ヤクザの子分のように社長に媚びへつらうとかいうような、模範的な日本のサラリーマンを3ヶ月やった後に退職、再び大陸で仕事を探す道を選んだ。

その後半年間様々な紆余曲折があったが、ようやく希望していた深圳の、しかも福田区という都心のようなところで仕事が決まり、再び中国に渡る日がやってきた。

現地採用での就職なので中国に渡るまでの渡航費は自腹、金を少しでも節約しなければならないので上海までは大阪から出ている蘇州号という貨客船で行き、上海からは国内線で深圳に向かうというルートにした。

そうして出発当日に大阪南港までやってきて、蘇州号という1万5千トンくらいある船に乗り込み、確か午前10時くらいだったと思うのだが、船は曇天の大阪南港を出港した。

2011年3月11日のことだ。

船はそのまま瀬戸内海を西進するにつれ天候も良くなり、晴れた空の下明石大橋をくぐり、瀬戸内海の沿岸がごく近くに見えるような航海を楽しんでいたのだが、外のデッキから船内に戻ると、ロビーのテレビに異様な光景が映っていた。

ヘリコプターからの空撮らしい映像でどこにでもあるような田園地帯の風景が流れているのだが、画面が斜めに切り取られるように真っ黒に映っている。

テレビにこんな故障の仕方があるのかと思い、よく見てみたら真っ黒いものはどうやら水らしい。

ロビーのテレビは音声がかなり絞られているので初めはなんだかよくわからず、最近の特撮はよくできているな、最近の邦画か何かだろうかと思っていたが、どうやらそれはCGIなどではなく実写そのものであるらしい。

やがてテロップが入ってきて、東北地方にひどい地震があって、津波がやってきたのだと報じていた。

水がここまで黒くなることがあるのか、陸地を遡る過程でいろんなものを巻き込んでいるのだろうが、コーヒーよりも墨汁よりも黒い水によくよく見知った日本の風景が飲み込まれていく様子が何よりも印象的だったのを覚えている。

その2日後に蘇州号は揚子江の濃霧のため定刻より半日遅れて上海に入港、さらに数日後に深圳で暮らし始めた私は、深圳にある日系通販会社の子会社のような貿易会社で仕事を始めた。

元々は電子系商材を現地で買い付けて日本の本社に送るという会社なのだが、入社して早々やったことは、震災の対応に必要なあらゆる物資の買い付けだった。

ラジオ付き手回し式発電機や単三電池を単一電池に変える変換アダプターといったものからコンパネや防塵マスクといったものまで手当たり次第に中国のサプライヤーに問い合わせては見積もりを取るということをやっていたが、一番の売れ筋はガイガーカウンター(放射能を測定する線量計)だった。

なんでも福島の原発がひどい有様になって放射能被害が広がっており、被災地以外でも水や食料が被曝していないかを確認するために命のビザ状態になっているとのことで、当時中国の日系の貿易会社はガイガーカウンターのゴールドラッシュ状態で、本業そっちのけで市場在庫を買い漁っていた。

中国メーカーのものは普段400元くらいしかしないものが2500元くらいまで値段が跳ね上がり、中国では埒があかないというわけでそれ以外の外国製品も探せということになり、ロシアのメーカーに電話で直接問い合わせるようなこともやったが、最終的にアメリカのメーカーから直接引っ張れということになった。

そこでアメリカのメーカーのサイトからコンタクトをとり、20台の注文を入れたのだが、納期までまだ半分時間があるというタイミングでメーカーからキャンセルの連絡があった。

なんでも今日本はえらいことになっていて、ガイガーカウンターも商品として転売する客ではなく、実際にこれを必要としている人に優先的に供給したいからだとのことで、それはもっともなことだ。

それを社の責任者に伝えたところ、予想に反して殺されるような勢いで叱責、というか恫喝を受けた。

何がなんでも手に入れろ、嘘をつこうが何をしようがもし買えなかったらお前が責任を取れ、映画「仁義なき戦い」でしか聞いたことがないような強烈な広島弁で脅し上げられ、はて俺の責任てなんだろう、単にスミマセンで済むような話ではないようだ。

その後必死で嘘のストーリーをデッチ上げ、うちは中国の会社だが本社は日本の広島にあって、そう原子爆弾のヒロシマですよ、放射能に極度に敏感になっていて社長が社員の安全を保証するために無償で社員に配るのですよ、なので転売じゃないですよというようなホラ話を英文で送り、なんと先方も信用してくれたようでオーダーは継続して引き受けるということになった。

それで安心していたら、先発分10個の納期まで1週間を割った時点で「なんか信用できんから直接お前アメリカまで取りに行け」という命が下った。

なんということだ、たかが10個のためだけにアメリカまでハンドキャリーに行けとは何事だ、いったいこれいくらで転売する気なのだ?

話の深刻さから見るにどうも手元にないものを先に客先に販売してしまっているらしく、それもシャレの通用しないような先に売っているのか、もし失敗したら間違いなく殺される。

それでアメリカのサンフランシスコまでの航空券を押さえ、そこからどえらい郊外にあるその会社までどうやって行くかを必死で調べてアメリカ滞在29時間の弾道軌道のような出張に行ってきた。

無事製品を入手し時差ぼけでフラフラになりつつ深圳には朝に到着、なんの労いもないまま受領した製品を引き渡し、その日は帰って休めるかと思いきやそのまま夕方まで仕事、挙げ句の果てには「お前は無理だと言ったがなんとかなっただろう?結局ちゃんと考えてなかっただけのことだ」と意味不明に叱責をされるのだが、結局この人たちは東北の震災と津波を食い物にしているだけだと思った。

その会社で仕事を続けることは全くためにならないと思ったので3ヶ月で退社することにしたのだが、退社するまでにはまた命懸けの目に遭うことになるのだけれど、これはまた別のお話だ。

そういうわけで、以上が私が直接関わった311の体験だ。

私の人生の上で三大悲惨な出来事に数えられるイベントだったが、実際に被災した現地の人の苦労からすれば取るに足らないことだ。

その後311の出来事は文字通り海野向こう側の話で、ネットや伝聞でしか見聞きして来なかったが、実際にはどのようなものであったのか。

これを見たいと思い、今回の旅行では被災したままの状態で保存されている小学校を訪れてみた。

仙台湾に面した荒浜という地区がある。

地理的に見てみると、七北田川と名取川が運んでくる土砂の堆積作用によって作られた典型的な沖積平野で、そのために高低差というものがほとんどない。

また空中写真で見ると長い砂浜が続く海岸の内側には逆に海からの砂の堆積によって形成された砂丘があり、一種の堤防のような地形になっている。

そのために仙台平野の末端である荒浜地区あたりは排水が難しい後背湿地となり、あちこちに沼が点在している。

かつては大きな潟であったのだろう。

これを排水し農地として利用するために運河のような堀が縦横に巡ってるが、よほど水のつきやすい地形であることがわかる。

ここを311の津波が襲った。

上の空中写真は2008年のものと、2011年の震災直後のものだ。

かなり大きな集落が根こそぎ持っていかれ、その西側は津波が引いた後も水がついたままであることがわかる。

土砂を含んだ水の噴流の破壊力は凄まじいもので、道路を舗装していたアスファルトも全て削り取られ、荒浜地区で残っているものは荒浜小学校と墓地と、幸運にも破壊を免れたいくつかの小さな建屋くらいで、完全に消滅したといっていい。

幸いにしてというべきか、津波の前年にちょっとした地震があり、軽い津波のような現象が起きたことから災害時にとるべき行動がまだフレッシュな状態で地域住民に記憶されており、津波の警報とともに避難を開始、その時に鉄筋コンクリート造4階建の荒浜小学校が方舟のような機能を果たした。

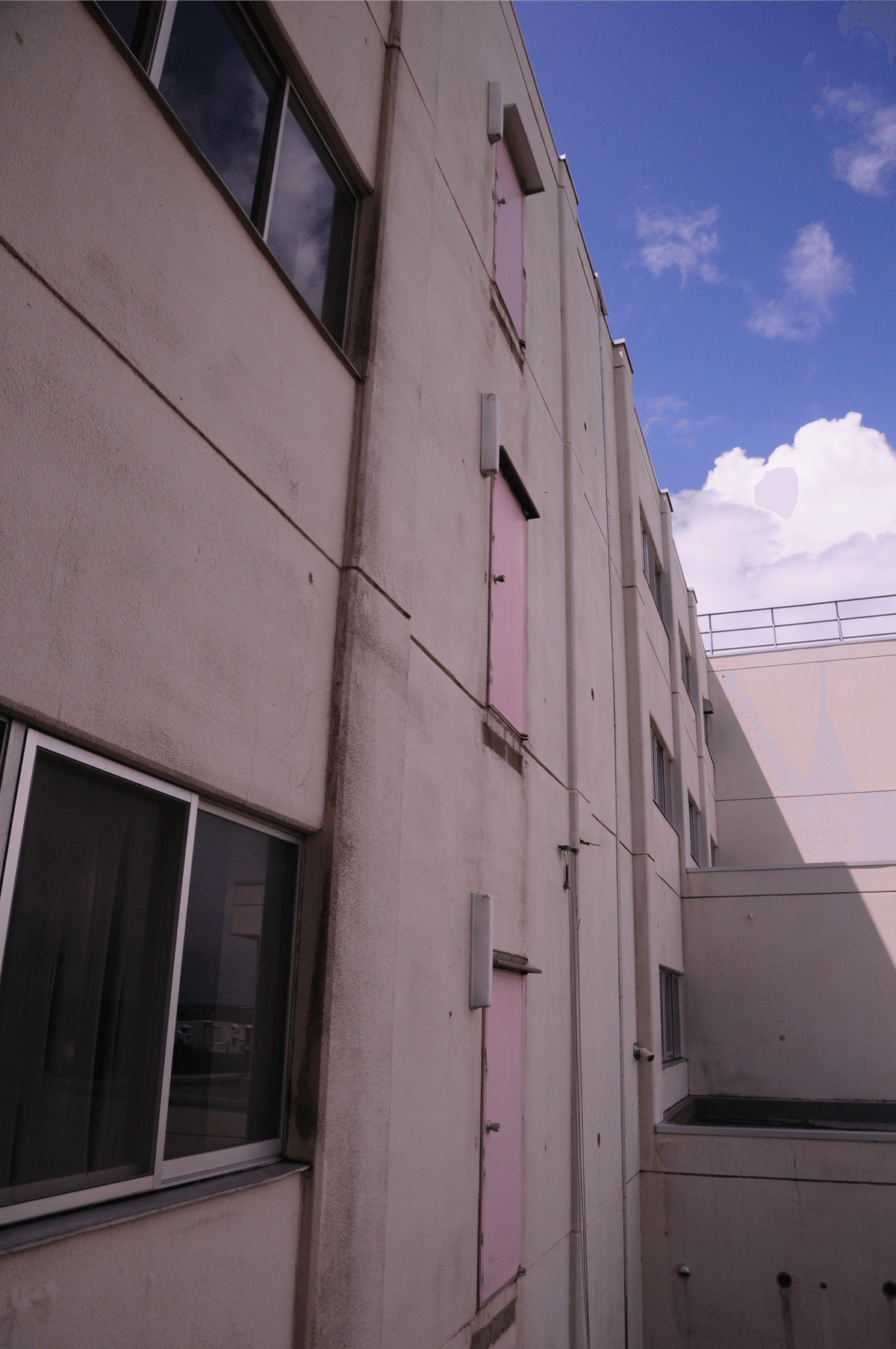

その荒浜小学校を訪れてみた。

荒浜小学校は1873年の設立というからこれは古い。

1873年といったら明治6年、この年は文部大臣森有礼が全国に学制を敷いた年なので、公立小学校としては最古の部類に入るだろう。

その小学校が2016年に閉校となるのだが、震災後5年間なんとか校舎を使っていたわけではない。

当然ながら震災と津波によって校舎は使用不能となり、破壊の度合いが大きかった体育館などの付帯施設は解体される。

学校自体は別の学校の校舎を間借りして授業が続けられることになるのだが、そもそも校区たる荒浜地区が壊滅することで対象児童もいなくなり、またこの地区自体が災害危険地域に指定されたことから、2016年をもって正式に廃校となったとのことだ。

その後は震災遺構として保存されることになり、翌年2017年からこんにちのような形で使われるようになった。

それでは学校の中に入ってみよう。

ここに800世帯を擁する集落があった

次に津波が来たときはここで勢いを減殺し瓦礫の流入を防ぐ

現在はさらに1メートルかさ増しする工事を行なっているとのこと

看板に書かれた震災1年前の教訓が活かされた話が大変興味深い。

現在荒浜地区は災害危険地域に指定されていることから民家はなく緑地や公園になっているが、一部の地域では生々しい震災の遺構がそのまま残されている。

降り注いだものは単なる海水ではなく、海底の砂礫をしっかり含んだ真っ黒な津波の海水

ここからすぐ東には仙台湾が広がっていて、深沼海水浴場というものがあるので行ってみた。

まずは津波をここで受けて被害を減殺する

震災後作られたもので、津波の高さに合わせて作られたとのこと

また、かつての集落だった一角には結構規模の大きい果物の農場ができていて、大きなビニールハウスが何棟も並んでいた。

ここには農産物直売所もあり、食堂も併設されているようなので、昼食をここでいただく。

なんでもここは震災後JRが買い取って観光農園にしたとのこと、中の食堂ではカレーが名物で、これも同じJR系列のホテルメトロポリタンのシェフが監修してこしらえているとのことだ。

こうして震災の遺構を見て回ることで、天変地異には人間は概して無力であることが思い知らされた。

万が一に備えるということは残り9999はハズレだということになるが、ハズレであるなら幸せで、当たりの1を引き当ててしまった時にどう行動できるかは、普段の備えと意識次第だろう。

最近は南海トラフも不穏な様子であるというし、わが郷土福井県もまた大地震がやってくるのではないかという話もある。

そうした時に、何をするべきで何をするべきでないか、何が必要でどんな能力が役に立つかを改めて知らなければならないな。

仙台の震災遺構は、寡黙だが大変雄弁に啓蒙と注意喚起を行なってくれる。

観光の物見遊山でも構わない、まずは訪れてみることで何かを感じ何かに気づくだろう。

つづく

【前の話】

【次の話】