タイパは次世代の生き方(SMSFという行動サイクル)3/3

1 タイパとは

時間経験が損なわれる

2 タイパという時間マネジメント

時間の使い方をシミュレーションする

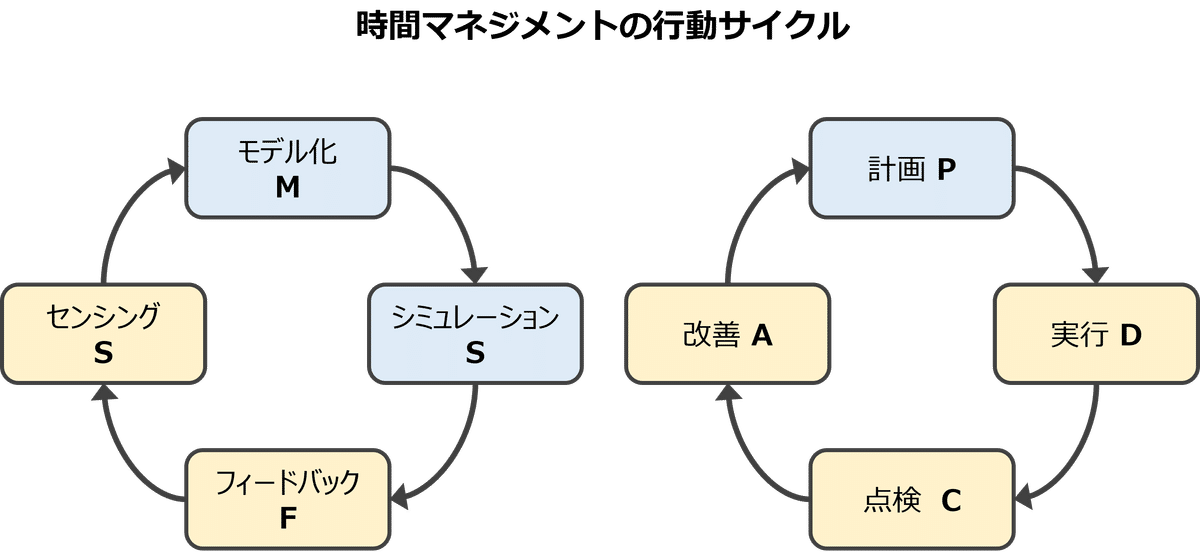

3 タイパの行動サイクル(S→M→S→F)

時間と場所の解放

タイパの行動サイクル(S→M→S→F)

「タイパ」の習慣は「経験のバッケージ」のあり方も変えていきます。個々人が行動サイクルを回しはじめることで、それぞれに独自の「経験のパッケージ」が育っていきます。

それこそが時間マネジメントの「自己モデル」というべきものであり、その人にとって「生きる様式」といってもよいと思います。

つまり「タイパ」とは、自分なりの時間マネジメントの「モデル」を作ることです。

このモデルを基づいて行動サイクルを回し、現実に得られた満足感や充実度を確認するとともに、新たに「センシング」して、必要であれば「モデル」自体を修正していく。

ここにみられる「センシング(Sensing)」→「モデル化(Modeled)」→「シミュレーション(Simulation)」→「フィードバック(Feedback)」というた行動サイクルは、以下の通りです。

この行動サイクルは、製造工場などにも見られるものです。

デジタルツインを導入した製造工場では、この新たな業務フレームワークを回すことが可能になります。特に開発設計に「シミュレーション」過程を組み込むことによって、投資を行う前に効果の確認ができるようになり、投資効率が飛躍的に高まります。

そこで製造工場のデジタルツインの経験から「タイパ」の特徴を類推してみたいと思います。

この新しいフレームワークは従来のフレームワークPDCAと比較すると、特徴がわかります。

一つは、実行して結果がでた後に改善するPDCAに対して、実行する前にシミュレーションで改善が行われる点です。

もう一つは、問題が発生しても現場で改善を行うのではなく、問題を仮想空間上に持ち込んでデータ分析により解決する点です。

時間と場所の解放

「タイパ」の背景にあるのは、ローカルな文脈に縛られていた時間(と場所)の解放です。解放された時間は個人のもとに舞い降り、個人は自発的に時間マネジメントをすることが必要になっています。

このなかで生まれた「タイパ」は、新しい時間マネジメント方法です。

事前の時間シミュレーションや、自己モデルを持つことなどが特徴です。

まだ、個人による時間マネジメントは始まったばかりなので、手段として時間省力化に偏る傾向がありますが、経験値が高まることでマネジメントは充実していくと思われます。

最初から読む ↓↓↓

タイパは次世代の生き方(まず負の側面から)1/3|空間レシピ|note