草の葉ライブラリー

草の葉ライブラリー

一冊一冊が手作りです

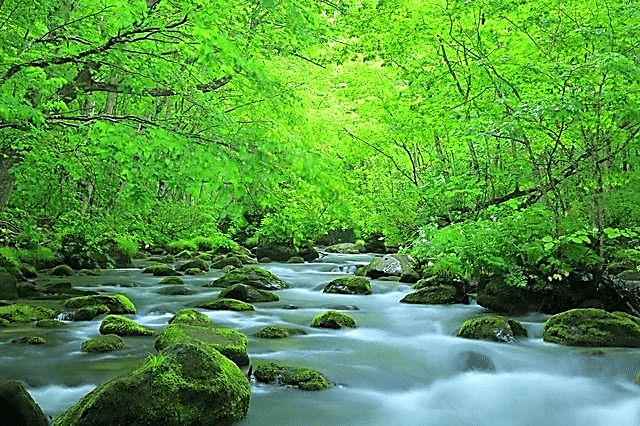

生命の木立となって

時代とともに成長していく本です。

三百年間、繰り返し、絶えることなく

世に送り出していきます。

毎年おびただしい本が刊行される。それらはすべて採算が取れると踏んで刊行されるのであって、少なくとも数千部、さらに数万部の大台にのせ、あわよくば数十万部を目指し、その究極の目標がベストセラーである。本は売れなければならない。売れる本だけが価値をもたらす。売れる本によって彼らの存在が確立されていくからである。これがこの世界を絶対的に支配している思想でありシステムであり、したがって数百部しか売れない本は価値のない本であり、数十部しか売れない本は紙同然であり、たった数部しか売れない本は鼻くそみたいな本ということになる。

しかし本というものは、食料品でも、商品でも、製品でもなく、まったく別の価値をもって存在するものであり、たった数十部しか売れなかった本が、数十万部を売った本よりもはるかに高い価値をもっていることなどざらにあり、数百万部のベストセラーなるものの大半が賞味期限がきれたらたちまちごみとなって捨てられるが、たった五部しか売れなかった本が、永遠の生命をたたえて世界を変革していくことがある。このことをサン・テグジュペリは、戦時の記録でこう記している。

──つまらぬ作品を六百万部売るくらいなら、顔を赤らめずにすむ作品を百部売ったほうがまだしもだ。これは納得のゆくエゴイズムだ。百部のほうが六百万部よりもはるかに力を持つだろうから。数への信仰はこの時代の悪ふざけの一つだ。もっとも光輝を放つ雑誌はもっとも読者数の限られた雑誌だし、デカルトの『方法序説』が十七世紀を通じて二十五人の読者しか獲得しなかったとしても、やはりそれは世界を変えたにちがいない。『パリ・ソワール』紙は、年間の膨大な紙の使用量と、二百万の購読者をもってしても、いまだなに一つ変えたことはなかったのだ。(戦時の記録二「ある人質への手紙」山崎庸一郎訳 みすず書房)

この視点にたって創刊される草の葉ライブラリーは、たった数部しか売れない本に果敢に取り組み、独自の方式で読書社会に放っていく。荒廃していくばかりの読書社会に新たな生命の樹を打ち立てる本である。閉塞の世界を転覆させんとする力動をもった本である。地下水脈となって永遠に読み継がれていく本である。これら数部しか売れない本を読書社会に送り出していくには、数部しか売れない本を発行していくシステムを確立しなければならないが、これは簡単なことだ。その制作のシステムを旧時代に引き戻せばいいのだ。グーテンベルグが開発した活版印刷が登場する以前の時代の本づくりに。

旧時代の本とは手書きだった。手書きで書かれた紙片を綴じて一冊の書物とした。その書物を人がまた書き写し、その紙片を束ね、表紙をつけて綴じるともう一冊の書物になった。こうして一冊一冊がその書物を所望する人に配布されていった。この手法ならば売れない本を発行するシステムが確立できる。作家たちが膨大な時間とエネルギーを投じて仕上げた作品を、コンピューターに打ち込み、スクリーンに現れる電子文字を編集レイアウトして、プリンターでA四紙の裏面に印字する。それを簡易製本機は『BIDING SYSTEM──とじ太くん』に挟み込めば一冊の本が出来上がる。その工程はすべて手作りである。その一冊一冊が工芸品を作り上げていくかのように、その本を注文した購読者に送付されていく。

大量印刷技術によって、採算をとる経済によって、多層なる販売流通によって、売れる本しか刊行しない、売れる本しか刊行できない現代の出版のシステムに反逆する、古代的な手づくり工法によって、真の価値をもった作品が新たな生命力を吹きこまれて一冊の本となって誕生する。そして二十一世紀の初頭、アメリカに誕生したクラウドファンディングによって、その本を真に欲している人に手渡していくのである。