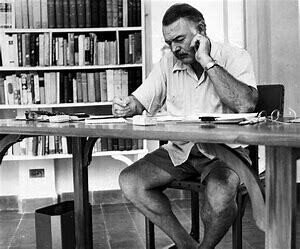

サン・ミシュエル広場の良いカフェ アーネスト・ヘミングウェイ

A Good Café on the Place St.-Michel Ernest Hemingway

Then there was the bad weather. It would come in one day when the fall was over. We would have to shut the windows in the night against the rain and the cold wind would strip the leaves from the trees in the Place Contrescarpe. The leaves lay sodden in the rain and the wind drove the rain against the big green autobus at the terminal and the café des Amateurs was crowded and the windows misted over from the heat and the smoke inside. It was a sad, evilly run café where the drunkards of the quarter crowded together and I kept away from it because of the smell of dirty bodies and the sour smell of drunkenness. The men and women who frequented the Amateurs stayed drunk all of the time, or all of the time they could afford it, mostly on wine which they bought by the half-liter or liter. Many strangely named aperitifs were advertised, but few people could afford them except as a foundation to build their wine drunks on. The women drunkards were called poivrottes which meant female rummies.

それからわるいお大気になった。秋が終ったときの或る日に、それはやってくるのだ。私たちは、雨に備えて、夜、窓をしめなくてはならない。冷たい風は、コントルスカルプ広場の木立から葉をもぎとった。葉っぱは、雨に打たれてびしょぬれになっていたし、風は終点にとまっている大きな緑のバスに雨をたたきつけていた。カフェ・デ・ザマトゥールは客で混雑し、内側の熱や煙のために、窓はどれも一面にくもっていた。それは、その界隈の酔っぱらいどものむらがり集まる、もの悲しい、経営の思わしくないカフェで、私はそこに近づかないようにしていた。汚い体から発散するにおいや、酔っぱらいのすっぱいにおいがいやだったからである。アマトゥールの定連の男女は、四六時中、あるいは自分たちの自由になる時問中ずっと、たいて葡萄酒を半リットルかIリットルずつ買っては、飲みつづけていた。たくさんの奇妙な名前の食前酒か広告されていたが、それで、あとから飲む葡萄酒の下地をつくろうというくらいのことしかできなかった。女の酔っぱらいは、ポワヴロットと呼ばれた。その言葉は女の飲んだくれという意味である。

![]()

The café des Amateurs was the cesspool of the rue Mouffetard, that wonderful narrow crowded market street which led into the Place Contrescarpe. The squat toilets of the old apartment houses, one by the side of the stairs on each floor with the two cleated cement shoeshaped elevations on each side of the aperture so a locataire would not slip, emptied into cesspools which were emptied by pumping into horse-drawn tank wagons at night. In the summer time, with all windows open, we would hear the pumping and the odor was very strong. The tank wagons were painted brown and saffron color and in the moonlight when they worked the rue Cardinal Lemoine their wheeled, horse-drawn cylinders looked like Braque paintings. No one emptied the café des Amateurs though, and its yellowed poster stating the terms and penalties of the law against public drunkenness was as flyblown and disregarded as its clients were constant and ill-smelling.

All of the sadness of the city came suddenly with the first cold rains of winter, and there were no more tops to the high white houses as you walked but only the wet blackness of the street and the closed doors of the small shops, the herb sellers, the stationery and the newspaper shops, the midwife―second class―and the hotel where Verlaine had died where I

had a room on the top floor where I worked.

カフェ・デ・ザマトゥールは、ムーフタール通りの下水だめみたいなものだった。その通りは、狹い、混雑する、あのめざましい市場通りであって、それはコントルスカルプ広場へ通じているのである。古いアパートの蹲坐弍便所は、各陦の階段の横に一つずつあって、借家人が足をすべらさないように、穴の両側に少し高く、セメントの足型が二つとりつけてあったが、その便所は下水だめに通じるようになっており、その下水だめは、夜の間に、馬のひく清掃車ヘポンプで汲みこまれるのだった。夏季には、窓がすべて開かれているので、ポンプの音が聞えたし、ひどい悪臭がした。清掃車は条色とサフラン色に塗られ、月光の中で、カルディナル・ルモワンヌ街を清掃しているとき、馬にひかれてゆく車輸つきの円筒は、まるでブラックの絵のように見えた。でも、どの車も、カフェ・デ・ザマトゥールを清掃しにはこなかった。そして、公衆の前で酔っぱらうことを禁ずる法律の条文や罰則の書いてある黄色くなった店の貼り紙は、客が絶えず出入し、惡臭をただよわせている一方において、すっかり汚れ、無視されたままであった。

冬の最初の冷雨とともに、この都市のすべての悲しみが、突然やってきた。背の高い、白い建物の頂上は、歩く人の目にはもはやうつらなくなり、あるのはただ、街路のしめった黒さと、小さな店の閉じたドア、薬味売り、文房具店や新聞店、さんばさん──三級助産婦──それに、ヴェルレーヌか死んだホテルくらいのもの。そのホテルの最上階に私は一室を借りて、そこで仕事をしていた。

![]()

It was either six or eight flights up to the top floor and it was very cold and I knew how much it would cost for a bundle of small twigs, three wire-wrapped packets of short, half pencil length pieces of split pine to catch fire from the twigs, and then the bundle of half-dried lengths of hard wood that I must buy to make a fire that would warm the room. So I went to the far side of the street to look up at the roof in the rain and see if any chimneys were going, and how the smoke blew. There was no smoke and I thought about how the chimney would be cold and might not draw and of the room possibly filling with smoke, and the fuel wasted, and the money gone with it, and I walked on in the rain. I walked down past the Lycee Henri Quatre and the ancient church of St.-£tiennedu-Mont and the windswept Place du Pantheon and cut in for shelter to the right and finally came out on the lee side of the Boulevard St.-Michel and worked on down it past the Cluny and the Boulevard St.-Germain until I came to a good café that I knew on the Place St.-Michel.

最上階までは、六つか八つかの附段を上らねばならなかった。そこはとても寒かったか、小枝のひとたばや、枝から点火するための、松の木を鉛筆半分くらいの長さに割ったものや、さらに、部屋をあたためる火を作るために、どうしても買わなくてはならない半乾きの固い薪のひとたばを手に入れるには、どのぐらい金かかかるか、私にはわかっていた。そこで、私は、街路の向う側へいって、雨の中の屋根を見上げ、煙を出している煙突かあるかどうか、また、煙の出具合はどうかを見た。ところが煙が出ていなかったので、きっと煙突が冷えていて、通りがわるいんだろうということや、たぶん煙で部屋が一杯になり、燃料がむだ使いされ、同時にお金も浪費されていることなどを考えながら、雨の中を歩きっづけた。官立中学校リセ・アンリ・カトルや、古教会サン・テチエンヌ・デュ・モンや、風の吹きさらすパンテオン広場の横を通り、風雨をよけて、右側へ入り込み、とうとうサン・ミシェル通りの風下へ出てきた。そしてその通りをずっと下りてゆき、クリュニとサン・ジェルマン通りを過ぎ、しまいにサン・ミシェル広場にあるカフェへやってきた。私が前から知っている店だった。

![]()

It was a pleasant café, warm and clean and friendly, and I hung up my old waterproof on the coat rack to dry and put my worn and weathered felt hat on the rack above the bench and ordered a café au lait. The waiter brought it and I took out a notebook from the pocket of the coat and a pencil and started to write. I was writing about up in Michigan and since it was a wild, cold, blowing day it was that sort of day in the story. I had already seen the end of fall come through boyhood, youth and young manhood, and in one place you could write about it better than in another. That was called transplanting yourself, I thought, and it could be as necessary with people as with other sorts of growing things. But in the story the boys were drinking and this made me thirsty and I ordered a rum St. James. This tasted wonderful on the cold day and I kept on writing, feeling very well and feeling the good Martinique rum warm me all through my body and my spirit.

それは、あたたかく、清潔で、親しみのある気前の良いカフェだった。私はコート掛けに私の古いレインコートをかけて乾かし、ベンチの上の方の帽子掛けに、自分のくたびれて色のさめたフェルト帽をかけ、牛乳入りコーヒーを注文した。ウェイターがそれをもってくると、私はコートのポケッ卜からノートブックを出し、鉛筆をとり山して、書きはじめた。私はミシガン湖畔について書いていた。その日は荒れた、寒い、風の吹く日だったので、物語の中でも、そういうふうな日になった。私はすでに少年時代、青年時代、それから大人になりかけの時代に、晩秋のやってくるのを見てきた。そのことについて、ある場所では、他の場所でよりも、うまく書けた。それは、自己を移値することと呼ぶのだ、と私は考えた。そのことは、人間にとっても、他の成長するものにとっても、同じくらい必要なことなのだ。しかし、物語の中では、少年たちは酒を飲んでいたので、そのため、私ものどかかわいてきて、ラム酒セント・ジェイムズを注文した。寒い日には、これはすばらしい味がした。で、私はとてもいい気特になり、この良いマルチニークのラム酒が私の全身と私の精神をあたためるのを感じながら、書きつづけた。

![]()

A girl came in the café and sat by herself at a table near the window. She was very pretty with a face fresh as a newly minted coin if they minted coins in smooth flesh with rain freshened skin, and her hair was black as a crow's wing and cut sharply and diagonally across her cheek. I looked at her and she disturbed me and made me very excited. I wished I could put her in the story, or anywhere, but she had placed herself so she could watch the street and the entry and I knew she was waiting for someone. So I went on writing.

The story was writing itself and I was having a hard time keeping up with it. I ordered another rum St. James and I watched the girl whenever I looked up, or when I sharpened the pencil with a pencil sharpener with the shavings curling into the saucer under my drink. I've seen you, beauty, and you belong to me now, whoever you are waiting for and if I never see you again, I thought. You belong to me and all Paris belongs to me and I belong to this notebook and this pencil.

一人の女かカフェへ入ってきて、窓近くのテーブルにひとりで腰をおろした。とてもきれいな女で、新しく鋳造した貨幣みたいに新鮮な顔をしていた。雨ですがすがしく洗われた皮膚で、なめらかな肌の貨幣を鋳造できればの話だが。それに彼女の髪は黒く、カラスのぬれ羽色で、ほおのところで鋭く、ななめにカットしてあった。

私は彼女の頤を見ると、心か乱れ、とても叫奮した。私の物語の中か、どこかへ、彼女のことを入れたいと思った。けれど、彼女は、街路と入口を見守っていられるような位置に身を置いていた。だれかを待っていることかわかった。だから私は書きっづけた。

物語はひとりでに展開していったので、それに歩調をあわせて書いてゆくのに、私は苦労していた。もう一杯ラム酒セント・ジェイムズを注文した。そして私は目を上げるたびに、あるいは鉛筆削りで鉛筆を削るたびに、その女の子を見つめた。鉛筆の削り屑は、くるくる巻いて、私の飲物をのせてある台皿の中に落ちた。

美しいひとよ、私はあなたに出会った。そして、今、あなたは私のものだ。あなたかだれを待っているにせよ、また、私がもう二度と、あなたに会えないにしても、と私は考えた。あなたは私のものだ。全パリも私のものだ。そして、この私はこのノートブックとこの鉛筆のものだ。

![]()

Then I went back to writing and I entered far into the story and was lost in it. I was writing it now and it was not writing itself and I did not look up nor know anything about the time nor think where I was nor order any more rum St. James. I was tired of rum St. James without thinking about it. Then the story was finished and I was very tired. I read the last paragraph and then I looked up and looked for the girl and she had gone. I hope she's gone with a good man, I thought. But I felt sad. I closed up the story in the notebook and put it in my inside pocket and I asked the waiter for a dozen portugaises and a half-carafe of the dry white wine they had there. After writing a story I was always empty and both sad and happy, as though I had made love, and I was sure this was a very good story although I would not know truly how good until I read it over the next day.

As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste that the cold white wine washed away, leaving only the sea taste and the succulent texture, and as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine, I lost the empty feeling and began to be happy and to make plans.

それから私は、また書く仕事にもどり、物語の中へずっと没入してしまった。今は、私がそれを書いているのだった。その物語がみずから展開しているのではなかった。私は目も上げず、時間のこともちっとも知らず、自分がどこにいるかも考えず、もうラム酒セント・ジェイムズも注文しなかった。意識はしなかったが、ラム酒セント・ジェイムズにはあきあきしていたのだ。やがて物語が終ると、私はとても疲れていた。最後の一節を読み返し、それから目を上げて、例の女の子をさがしたが、彼女は立去っていた。良い男といっしに行ったのならいいが、と私は考えた。けれど何かしら悲しかった。

私は物語を書き終えたノートブックを閉じ、それを内ポケッ卜に入れた。で、ポルチュゲーズ牡蠣を一ダースと、その店にある辛口の白葡萄酒を水さし半杯分もってくるよう、ウェイターにたのんだ。物語を書いたあとは。まるで愛の行為をしたときのように、いつも空虚な感じがし、悲しいような楽しいような気持になるのだった。そしてこれがとても良い物語だということを確信した。どのくらい良いものかは、その次の日にそれを読み返すまでは、ほんとうにはわからないだろうか。

牡蠣は強い海のにおいとかすかな金属の味がしたが、冷たい白葡萄酒はそれを洗い流して、あとにただ海の味と汁気を残した。私はその牡蠣を食べ、一つ一つの貝がらから冷たい汁を飲み、さわやかな味の葡萄酒で、それを流しこんだ。そうしていると、空虚な感じが消え、楽しくなって、これからの計画を立て始めた。

![]()

Now that the bad weather had come, we could leave Paris for a while for a place where this rain would be snow coming down through the pines and covering the road and the high hillsides and at an altitude where we would hear it creak as we walked home at night. Below Les Avants there was a chalet where the pension was wonderful and where we would be together and have our books and at night be warm in bed together with the windows open and the stars bright. That was where we could go. Traveling third class on the train was not expensive. The pension cost very little more than we spent in Paris. I would give up the room in the hotel where I wrote and there was only the rent of 74 rue Cardinal Lemoine which was nominal. I had written journalism for Toronto and the checks for that were due. I could write that anywhere under any circumstances and we had money to make the trip.

Maybe away from Paris I could write about Paris as in Paris I could write about Michigan. I did not know it was too early for that because I did not know Paris well enough. But that was how it worked out eventually. Anyway we would go if my wife wanted to, and I finished the oysters and the wine and paid my score in the café and made it the shortest way back up the Montagne Ste. Genevieve through the rain, that was now only local weather and not something that changed your life, to the flat at the top of the hill.

"I think it would be wonderful, Tatie," my wife said. She had a gently modeled face and her eyes and her smile lighted up at decisions as though they were rich presents. "When should we leave?"

"Whenever you want."

"Oh, I want to right away. Didn't you know?"

"Maybe it will be fine and clear when we come back. It can be very fine when it is clear and cold."

"I'm sure it will be," she said. "Weren't you good to think of going, too."

悪い天気になった今、私たちはしばらくパリを離れ、この雨か雪になって松の木立の中へ降り、道や高い斤の中腹をおおい、夜、家路をたどるとき雪がギシギシいうのを問けるような高地へ行ってみてもいいのだ。レ・ザヴァンの下には、山荘があり、そこでは、下宿のまかないがとてもよく、私たちがいっしょに暮し、本なども持ち、夜は、窓を開け放して、輝く星を見なから、二人で、ベッドの中であたたかくしていることもできるのだった。私たちの行けるのは、そういう場所だった。汽車の三等旅行は、金かかがらなかった。下宿のまかないだって、パリでの物いりにくらべれば、ほんの少ししかよけいでなかった。

私は仕事場にしていたホテルの一室を放棄することにした。あとはカルディナル・ルモワンヌ街七十四番地の名目だけの家賃を払うことだけが残った。トロントあての新聞記事を送ってあったのに対して、小切手かもう着くころであった。新聞記事なら、どこへ行っても、どんな状況のもとでも、書くことかできたし、私たちは旅行に必要な金はもっていた。

たぶん、パリを離れていれば、パリのことを書けるだろう。ちょうど、パリでミシガンのことを書いたように。私はそれをやるには時期尚早だということを知らなかった。私はまだ十分にパリを知っていなかったからである。でも、けっきょくは、そういうことになった。とにかく、妻が行きたいといえば、私たちは行くことにしよう。で、私は牡蠣と葡萄酒をいっしょにたいらげ、そのカフェの勘定を払い、雨の中を、モンターニュ・サント・ジュヌヴィエーヴを上って、丘の上の私のアパートまで近道をした。雨といっても、今は、その地域だけの天気で、きみの人生を変えてしまう、といったものではなかった。

「それはすてきだと思うわ、タティ」と私の妻は言った。やさしい顔つきをし、彼女の目とほほえみは、決断に際して、明るくなった。まるで、その決断が豪勢な贈物であるかのように。「いつ出かけます?」

「きみの行きたいとき、いっでも」

「まあ、すぐに行きたいわ。あなた、ご存じなかったの?」

「帰るころは、たぶん、晴れ上った好いお天気だろうよ。晴れて、寒いときには、とても好いお天気のことかあるからね」

「きっと、そうよ」と彼女は言った。「あなたも、出かけることか考えるなんて、すてきね」

![]()

注・

訳者の福田陸太郎氏は1916年生まれ、2006年に没している。大学教授職の傍ら多くの訳書を残されたが、それらの労作がことごとく消え去っている。ヘミングウェイに取り組んだ翻訳がいま「note」に打ち込まれて、天上で福田さんは微笑んでいるだろう。現行の著作権法は名著名作をことごとく殺していくシステムなのだ。

Web Magazine 「草の葉」創刊号の目次

創刊の言葉

ホイットマンはこの地上が最初に生んだ地球人だった

少数派の輝く現在(いま)を 小宮山量平

やがて現れる日本の大きな物語

ブナをめぐる時 意志 星寛治

日本最大の編集者がここにいた

どこにでもいる少年岳のできあがり 山崎範子

13坪の本屋の奇跡

シェイクスピア・アンド・カンパニー書店

サン・ミシュル広場の良いカフェ アーネスト・ヘミングウェイ

シェイクスピア書店 アーネスト・ヘミングウェイ

ジル・サンダーとは何者か

青年よ、飯舘村をめざせ

飯舘村に新しい村長が誕生した

われらの友は村長選立候補から撤退した

私たちは後世に何を残すべきか 上編 内村鑑三

私たちは後世に何を残すべきか 下編 内村鑑三

チャタレイ裁判の記録 記念碑的勝利の書は絶版にされた

チャタレイ裁判の記録 「チャタレイ夫人の恋人」

日本の英語教育を根底から転換させよう

草の葉メソッドに取り組むためのガイド

草の葉メソッドの入門編のテキスト

草の葉メソッドの初級編のテキスト

草の葉メソッドの中級編のテキスト

草の葉メソッドの上級編のテキスト