世界遺産note 西洋三大怪物

クルクリ世界遺産noteにご来場ありがとうございます。

世界遺産という『扉』から旅に出る。クルクリ的学びと、壮大な妄想時空旅行の記録です。まだまだ未熟な学びですので、学術的な正確さについては寛大な心でご容赦ください。

今回は創作『華麗なる末裔たち』の題材となった世界遺産にまつわるお話をしたいと思います。

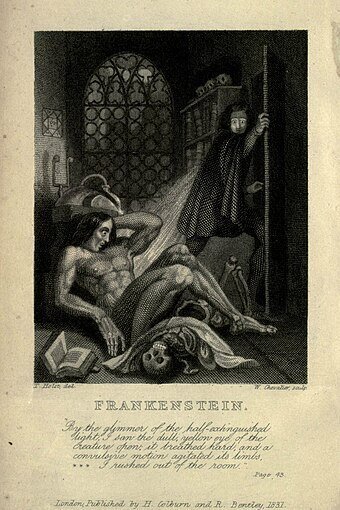

物語のメインキャラは吸血鬼でした。狼男、フランケンシュタインと共に『三大怪物』と呼ばれたりします。昭和世代はこのトリオを耳にするとあのプリンスを思い浮かべるかもしれません(笑)

学生時代、コッポラの映画『フランケンシュタイン』に戦慄しました。「なぜ造った」が突き刺さったまましばらく抜けなかったのを覚えています。

原作は1818年メアリー・シェリーが匿名で出版したもので、ゴシップ小説の代表でありながら、その科学的着想から初期のSF小説とも。

個人的に吸血鬼、狼男に対して中世の民話イメージを持っていました。が、吸血する屍や獣人の概念というのは古くはメソポタミアに遡り、時代や地域によって姿形を変えて世界中で伝承されて来たようです。

西のヴァンパイアは東のキョンシー。みたいな。

紅茶も緑茶も葉っぱは同じ。みたいな…?

さて。吸血鬼の中で最も有名と言えるドラキュラ伯爵(ドラキュラはあくまでも個人名)は1897年出版『吸血鬼ドラキュラ』の主人公。

黒いマント、赤い瞳、白い牙といった容姿や、日光、十字架、ニンニクが苦手という設定はここに始まり、その後も大筋はそのまま継承されていますね。

Wikipediaより

この本の執筆にあたり、小説家ブラム・ストーカーはトランシルヴァニア地方の伝承、地理、歴史、風土、文化、料理に至るまで綿密に調べ上げました。その調査に基づく描写がより一層リアリティをもたらしたのです。

うーん。やっぱり下調べって大事ですよね。

ドラキュラ伯爵のモデルとなったのがヴラド3世。『串刺し公』の異名を持つほどの残忍さで知られる一方、オスマン帝国の侵略を阻んだとして英雄視される側面もあるようです。

ヴラド3世について調べていると、その残虐さにゲンナリしてしまいましたので、彼の所業の詳細は割愛させていただきます。あしからず。

ちなみにヴラド3世が居城とし、ドラキュラ城のモデルとなったのはブラン城。(世界遺産ではありません。)

うん。それっぽいですね。

さて、そろそろ『華麗なる末裔たち』の題材となった世界遺産をご紹介していきましょう。

▶︎シギショアラ歴史地区(ルーマニア):1999年 (ⅲ)(ⅴ)

地理的環境はこんな感じ。

ルーマニアの北西部にあたるトランシルヴァニア地方。12〜13世紀にかけてハンガリー王国の移民政策によってこの地に入植したドイツ人をトランシルヴァニア・ザクセン人といいます。

シギショアラも、この頃に標高400mの丘の上に築かれました。カルパティア山脈からの遊牧民族侵攻に備えるためです。14世紀には見張り塔や城塞も備わり、15世紀に最盛期に入ります。

この街には父ヴラド2世が幽閉中に生まれたヴラド3世の生家が残っていて、現在ではレストラン『カーサ・ヴラド・ドラクル』として人気を集めています。が、この街の持つ顕著な普遍的価値はヴラド3世にまつわるものではありません。

あくまでもトランシルヴァニア・ザクセン人が中欧と東欧の文化圏の境目で築いた独自の文化。中世以来その証として姿をとどめている街並み。そういった点が評価されて世界遺産に登録されました。

街のシンボルとなっているのは、街を囲む9つの塔の中で最も高い時計塔(高さ64m)。14世紀に自治権を獲得し、自治都市となった記念に建造されたもの。現在は歴史博物館として公開されていて、展望台からは街が一望できます。

17世紀に取り付けられたからくりが毎正時に動き出すそうで、訪れた際はぜひ見てみたいものですね。

残り8つの塔には、それぞれギルドの名前が付けられていて、(ブリキ職人の塔、皮なめし職人の塔、綱職人の塔、精肉業者の塔、毛皮職人の塔、仕立屋の塔、靴職人の塔、鍛冶職人の塔)商人や職人が経済的実権を握っていたことを示しています。

物語『華麗なる末裔たち』の舞台はそんなシギショアラの路地裏の隠れ家レストランという設定にしてみました。店名『ノアプテ・ク・ルナ』はルーマニア語で月夜という意味です。

店内で使われていたホレズ焼きについてもご紹介させてください。

▶︎ホレズ修道院(ルーマニア):1993年 (ⅱ)

17世紀末に建造されたルーマニア正教の修道院。創設者の名にちなんだブルンコヴャヌ様式を代表する。何度練習しても読めないカタカナです、はい。

ギリシャ十字形の中央に主聖堂であるカトリコン聖堂、東西南北の四隅に付属聖堂が配置されていて、美しい白のレリーフが飾られています。

この世界遺産のあるホレズ村には、もう一つ世界無形文化遺産が登録されています。それがホレズ陶器。

代々家業として継承され、粘土から土台を作るところまでが男性、装飾は女性と分担しています。職人たちは現在も数百年前とまったく同じ技術と原材料を使用して作っています。日本ではなかなか入手できないこの陶器は、ホレズ修道院のお土産として人気のようですよ。

ヴィンテージのお皿として物語の中にも登場してもらいました。

ということで、物語の題材となったルーマニアの世界遺産についてのお話でした。

読んでくださりありがとうございます。他にもクルクリ的世界遺産の扉から出る旅をマガジンにしています。ご興味あればご覧ください。

参考文献

いいなと思ったら応援しよう!