【新春】伝統の街にある近代美術館にいく:京都国立近代美術館

遅ればせながら

皆さん、明けましておめでとうございます。

2025年となり、数日が過ぎました。

年末年始、皆さんはどのように過ごされましたか。

ボクは年始から数日、京都に滞在して建築やら街並みやら庭園やらをぐるぐる探訪させていただきました。

今回はその内の一つをお話ししていこうと思います。

日々の隙間にのぞいてもらえたら嬉しいです。

❚建築と企画展を巡る

京都含む関西圏は歴史がとても古く、深い地域が多い場所です。

そして、ここへ訪れるとそんな歴史の断片を探して回っています。

歴史を振り返りそこからの気づきが学びに繋がっていきます。

ただふと思うことがあって、京都をはじめとした歴史的な場所において、現代の建築家はどのような考えで「今」の建築を手掛けたのだろうか、そこが気になってきます。

街の風景を見ながら昇降する

建築家が歴史的な場所と向き合い、悩みたどり着いて出した答え(建築空間)から学び得ることがあるのではないかと思うんです。

そこで訪れたのが、京都市岡崎エリアにある京都国立近代美術館。

ここから先は、建築や企画展について、そして自分が見た建築空間について綴っていきますのでお付き合いくださると嬉しいです。

|京都国立近代美術館

では続けますね。

京都国立近代美術館を手掛けたのは世界的建築家 槇 文彦氏。

実のところ、槇氏は2024年6月6日にお亡くなりになりました。

建築家 丹下健三氏(代々木第一体育館、東京都庁など)の弟子の1人でもあり、都市部において多くの有名な建築を手掛けてきた方です。

ここがイベントホールになったり

フレキシブルな使い方をしている

代官山ヒルサイドテラス、青山にあるスパイラル、東京体育館など挙げていくと、あれも槇建築なんだ、というほど街の顔となる建築と街づくりに関わっていたと思います。

ここも建築家 槇文彦氏の遺作の一つとなった

時間は経っていますがこの場をお借りして、

謹んで哀悼の意を表しいたします。

運営方針(抜粋)

近代美術館に課せられた役割は、近代から現代につながる美術の歴史を整理・検討し、それを通して美術ひいては社会の将来の発展のために、さまざまな活動を計画・実行すること、さらにはそのような活動のプラットフォームを提供することにあります。その活動の分野は、絵画や彫刻のみならず、版画、各種工芸、デザイン、建築、写真から映像にいたるまで幅広く、互いに有機的に連携しています。そしてその活動の範囲は、特定の地域や国内にとどまるものではなく、広く世界に開かれていなければなりません。

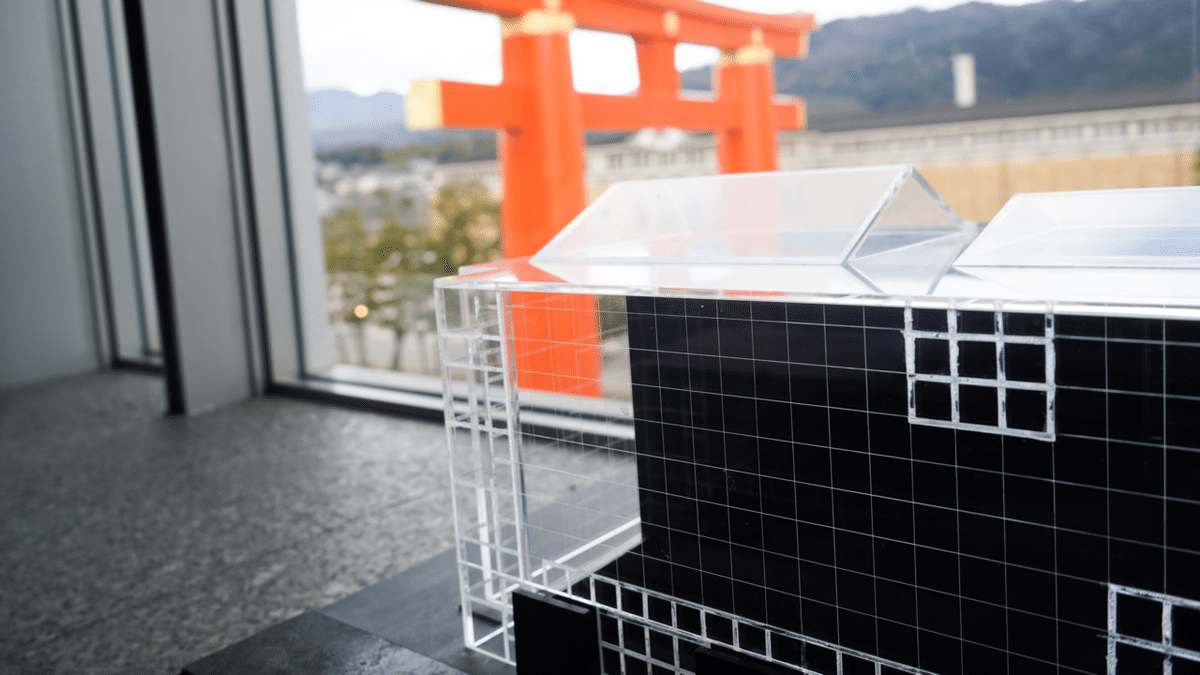

鳥居より高さを抑えている

建築について

平安遷都から1300年つづく京都のグリッド。あるいは明治時代に建てられた平安神宮を軸にした左右対称の岡崎公園。 その姿を転写するかのように、京都国立近代美術館の壁面は、ポルトガル産の花崗岩のグリッドと、 対称性をもった正面のデザインによって、京都の歴史を浮かび上がらせています。

当館の設計は、建築家・槇文彦氏が担当しました。1986年に竣工してから30年余り、実に300近い展覧会が行われてきました。

京都国立近代美術館は岡崎エリアにある平安神宮の大鳥居のすぐ隣に建っています。道向こうの京都市京セラ美術館が伝統的な西洋の様式の建物が印象的です。

建設当初から景観に配慮し、大鳥居より建築高さが抑えられており新たな建築も地域の歴史一部になっていけるよう試みていることを知ります。

|木と漆と螺鈿

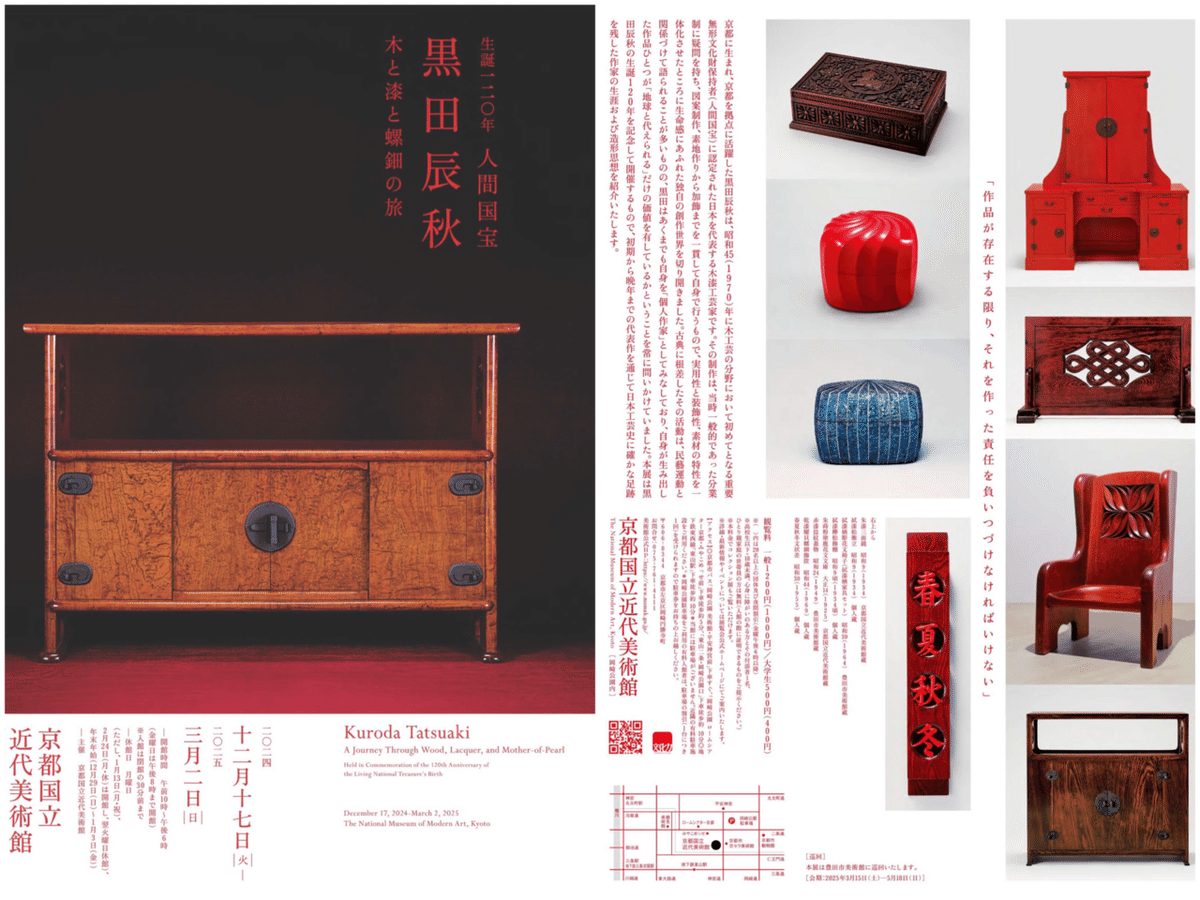

当初は槇文彦氏の建築見学だけと思っていたのですが、現在開催されている企画展「生誕120年 人間国宝 黒田辰秋-木と漆と螺鈿の旅-」これが個人的に興味をそそりまして建築を一旦忘れて鑑賞させていただきました。

木漆工芸家 黒田辰秋氏については初めて知りましたし、大胆かつ繊細的な作品が並びすっかり見入ってしまいました。

木と漆、これらはボクも馴染みのある素材であり塗料ですが、螺鈿(らでん)は馴染みがあまりないものです。言葉は聞いたことはありましたが、実際どのような素材なのかわかりませんでした。

ですので、黒田氏の作品に触れながら、木と漆と螺鈿という素材を知る貴重な体験になったと思います。

生誕120年 人間国宝 黒田辰秋―木と漆と螺鈿の旅―:概要

京都を拠点に活躍した黒田辰秋は昭和45(1970)年には木工芸の分野において初めてとなる重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された日本を代表する木漆工芸家です。本展は、黒田の生誕120年を記念して開催するもので、初期から晩年までの代表作を通じて日本工芸史に確かな足跡を残した作家の生涯を紹介いたします。

展示は黒田氏の民藝作品、家具から器など多くが展示されています。

その多くは漆塗り仕上げで、朱色からクリアで仕上がっている作品など様々ですし、先ほどの螺鈿が組み込まれた作品ももちろん数多くあり、独特な輝きがとても素敵です。

また木、漆、螺鈿それぞれにピックアップした展示方法とっているので各素材のこと工程のことも合わせて知ることもできます。

独特の彫刻と漆の鮮やかさ

どの素材も共通しているのは天然資源だということ。ですので、自然素材ならではの経年による変化がかえって作品に深みをつくり出していますし、展示室のぼんやりした演出(日本的な空間)のお陰もあって作品一つ一つに奥行を感じます。

「生誕120年 人間国宝 黒田辰秋-木と漆と螺鈿の旅-」は2025年3月2日までとなっていますので、建築と合わせて楽しんでいただけるのではないでしょうか。

※展示室の撮影は禁止になっています。

興味がございましたら足を運んでみてください。

|街との調和

先ほど、京都近代美術館は地域の歴史、景観に配慮されている、とお話をしました。

ボクの印象ですが、槇氏は都市(又は街)との調和を手掛ける建築家、というイメージです。

東京の代官山ヒルサイドテラスに行ってみるとわかるのですが、(移動の際)外を歩いていても中に入っては歩いていても、感覚が損なわれずに街の道を歩いているように計画されていると感じます。

疎水の川と通りの風景が開口部から見て取れる

街との対話になるかも

京都国立近代美術館も館内の開口部からは街の様子が組み込まれています。

1階奥のロビーの開口部からは疎水や通りの風景が、4階から大鳥居と京セラ美術館が重なる風景など、階の高さが変わっても開口部からの街との関係は途切れておらずちゃんと保たれています。

大鳥居と京セラ美術館と街と山々

美術館全体が正方形のグリット、マス型で構成されています。

多くの壁面が花崗岩で一部がガラスになっていたり、とても幾何学的な形態が印象的に映ります。

一説には槇氏は「一見デ・スティール的(デ・ステイル)な世界をつくることを意図している」ということも仰っていたらしいです。

なので、コレクション展にはモンドリアンの絵も展示されていますし、グリットの構成と階段室の赤い柱など注目して見るのも建築を楽しむ一つなるかもしれませんね。

4階コレクション展示室は写真可

一部写真不可あり

京都国立近代美術館は、現代的な建築ではあるものの京都の街(岡崎エリア)、または歴史と向き合い、調和を目指した建築なんだとボクは思います。

赤い柱にも注目

黒田辰秋氏の企画展も素敵ですし、あえて伝統の街にある現代的な建築(槇氏の遺作建築)に触れてみると面白い発見があるのではないでしょうか。

ということで、

今回はこの辺りでおしまいです。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

それでは、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

▼よろしければこちらもご覧ください。

▼study note

いいなと思ったら応援しよう!