【椅子】庶民から上流階級へ、ウィンザーチェア!

文字数:約1000字

台風で雨戸をしているので、ずっと夜のように思えてきて変な気分の横山です。昨日は長い停電が起こり、就寝を余儀なくされました笑。

今回調査したのは、ウィンザーチェア!

17世紀後半に誕生したアンティークチェアです。

ウィンザーとは?

ウィンザーとは、イギリスのイングランド南東にある町です。

エリザベス女王が週末過ごしていたというウィンザー城があります。

女王が亡くなった後、ウィンザー城に虹がかかったとの報道が記憶に新しいですね。

また、1917年から現在まで続くイギリスの王朝をウィンザー朝といいます。

ウィンザーチェアの歴史

ウィンザーチェアは、17世紀後半にウィンザー周辺地域の庶民によって造られました。上流階級の人々が使う煌びやかな椅子を真似て、自分たちの椅子を造りました。

地元の木材を使って分業で量産できたので、庶民に行き渡り、

それがやがて中流、上流階級へと支持され、1720年代にはアメリカで大流行しました。

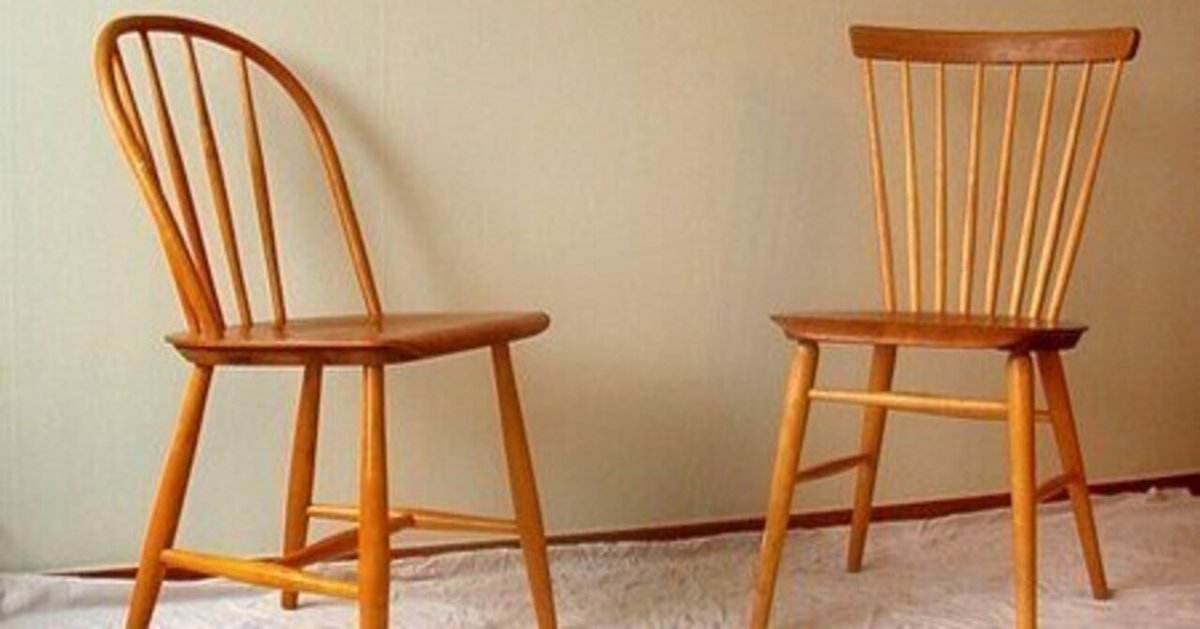

特徴は大きな背もたれ。細長い背棒が座面に直接埋め込まれています。

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2

ウィンザーチェアには、コムバックとボウバックがあります。

コムバック(櫛型)は18世紀前半までに見られ、櫛のような背が特徴です。背の最上部に横向きに掛けてあるパーツを笠木といいますが、この笠木が扇形に湾曲しているものをファンバックと呼んだりもします。

ボウバック(弓型)は18世紀半ばに曲げ木の技術が伝わったことで生まれ、弓のような背が特徴です。安価で強度のあるボウバックは人気を集め、以降のウィンザーチェアの主流となります。

振り返り

ウィンザーチェアを調べていると、最初に調査したトーネットチェアに通ずるところがあるなと思いました。

大量生産に向いていたところと、曲げ木の技術が用いられたところです。

しかし19世紀に曲げ木の技術は確立されたはず……18世紀半ばに曲げれたのなぜ?と思いましたが、曲げ木の技術自体は18世紀前半からあったようですね。

曲げ木の時間を短縮する手法を作ったのが、ミヒャエル・トーネットというわけです。これまでの調査と繋がって大満足です。