ナイトキャップノベル 7 〜サザエさんと夕焼けの詩 編 〜

これは山小屋の本棚の一角...

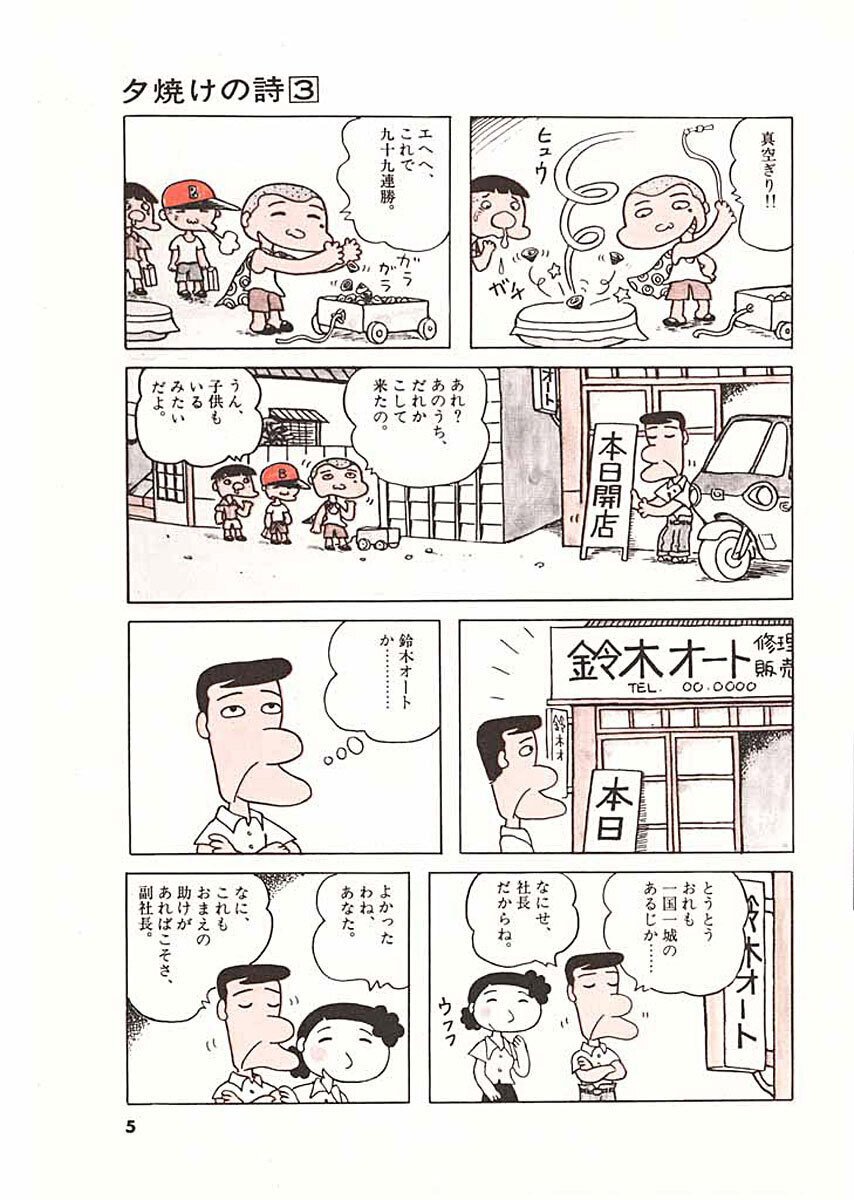

古い『サザエさん』と、若い頃ビッグコミックオリジナルに連載されていた『夕焼けの詩』が並んでいる。

またまた漫画本で申し訳ない。

両方とも全巻とは程遠い...十冊ずつ程度...

この二つの作品は私のノスタルジーの扉、ナイトキャップの休憩場所である。

休息場所?...

ナイトキャップノベルは私の習慣だが、その習慣が日課となると怠け者の私としては時々サボりたくなる...笑

そんな時にはこの2作のいずれかを手に取ることになる。

2、3日数編を読むと、何故か頭がスッキリするのだ。

何度も読んでいるので、全く疲れないし、いずれも自分が子供時代に経験してきた風景や環境や体験に合致するので、それを再体現する感覚で読むことが出来る。

いわゆる過去へのタイムスリップである。

なので、たまたま縁あって手元に残っているこの程度の蔵書で充分である。

全巻読破しようという欲求も生まれないお気楽な楽しみなのだ。

『サザエさん』著者の長谷川町子は丁度私の父と同い年である。

まだ就学前の小さかった頃、目黒の父の実家で叔母(父の姉)家族と一緒に暮らしていた時期があった。

そこで私を弟のように可愛がってくれた従姉(確かもう中学生だったか...)が『サザエさん』ファンで、書棚に姉妹社の単行本がズラリと並んでいた。

オリジナルのサザエさんは戦後直ぐの話だ。

第一巻には中国からの引揚者や進駐軍のG.I.の話も日常のように登場する。

多分従姉はワカメちゃんと重なる世代だったのだろう。

第二巻からサザエさんは結婚し、タラちゃんが生まれた。

私はこのタラちゃんと同世代と言える。

私は暫くの間これを読んで育った。

特に、当時の目黒の家は昭和初期からの平屋の木造一軒家。

サザエさん一家の間取り設定を見てみると、当時の我が家に極似しているのだ。

まあ戦前から焼け残った一軒家はみんなこんな感じだったのだろう。

なので、家の中で描かれる4コマ漫画の逸話の背景はいちいちやけに懐かしい。

子供部屋、居間、客間、庭、便所、台所...生活の有り様が小さな頃の記憶と合致して心地良いのである。

そこで起こる出来事も、記憶の中の小さな出来事と重なるのだ。

何度も読んでいるので、もうすっかり覚えてしまっている話ばかりなのだが、それでも一向に飽きることはない。

一方、『夕焼けの譜』著者の西岸良平は昭和22年の東京生まれ。

私より5歳程上だが、戦後生まれで、ほぼ同じ時期の子供時代を過ごしている。

私から見れば、近所のお兄ちゃんたちと同じ感性だ。

この漫画に描かれる人物や遊びや子供の世界、街の風景や環境、出来事などは全てピッタリと私の子供時代に目の当たりに見たもの体験した事柄に符合する。

昭和30年代の風景ばかりだ。

近年になって『夕焼けの詩』は『三丁目の夕日』として映画化され大好評を博しシリーズ化もされたが、これは細かいディテール部分で多少違和感を覚える。

多分、制作陣や演出家が同時代を共有する方達ではなかったからだろう。

そういう意味では原作である漫画『夕焼けの詩』は完璧だった。

そこに描かれる小さな逸話が楽しい。

まさに、私があの時あそこで経験したほんの些細な道具やルールや会話やときめきがそのまま見事に書き留められているのだ。

思い返してみれば、西岸良平の作品は若い頃にかなり読んだ。

『夕焼けの譜』以外にも『鎌倉ものがたり』や『プロフェッショナル列伝』『ヒッパルコスの海』など、いずれもどこにでもありそうなヒューマンコメディーや人情物語がサスペンスやSF、ちょっとしたファンタジーとして描かれる。

絵柄のタッチも独特で、どの作品を見ても西岸氏の作品であることがはっきりしている。

安心できる憩いの読書感を与えてくれるという意味では、長谷川町子と相通じるものがあるのかも知れない。

いずれにしろ、この二作は私個人にとってはナイトキャップノベルの中の清涼剤として、いつも本棚とベッドの間を行ったり来たりしている。

そして私は現在と過去を行ったり来たりしているのだ...