あをによし 町屋のまち【今井町】奈良あるき

昨日の日曜日、ぽっかり予定が空いたのでどうしよう・・・

お天気はイマイチだったが近場に歩きに出かけた。

近鉄八木西口駅下車。

西口に出る

支えるのは

レンガ

ここは奈良医大がすぐ近く

本日やってきたのは、今井町という重要伝統的建造物群保存地区。

何やらややこしい肩書きですが、簡単にいいますと古い街並みが残る町。

簡単すぎ?

この町のことはもちろんずっと知っていました。

江戸時代あたりの街並み・・・と。

そしてこの駅は西ノ京どころではない回数を通過、もしくは下車している。

なのにこちら西口には出たこともなく、興味がなかったわけではないが

足を運ばなかった。

それにはひとつワタシなりの変な理屈がある。

それは・・・江戸時代あたりはあまりにも新しく感じていた。

大和の古墳だ藤原京だ平城京といった時代に夢中になっていると

平安時代ぐらいまでが古い歴史と定着してしまいつつあった。

ただ、以前の記事でも記した大和郡山あたりを歩き歴史を学んだり

noteで作品発表されている大純はるさんの歴史小説などを読ませていただく中、

別の時代の奈良の様子も認識するようになり、これはこれで知ってみたいと思った。

《室町時代の奈良が舞台『花、散りなばと』(1)~(8)》

奈良県橿原市の今井町

南北約310メートル

飛鳥川を越えるとすぐにそれらしい建物が並ぶ。

まずはエノキの大古木が蘇武橋を渡ると迎えてくれる。

歴史の傍観者

素敵なカフェ

特にマップや案内を持っていなかったので

とにかく適当に歩き出した。

遊んでいた

適当に通りを入ると、そこは確かに違うぞ。

現在残る今井町、どんな歴史の町かというと

天文年間(1532~55)、本願寺の今井兵部によって建てられた称念寺が、今井町の起こりと言われています。農民などを門徒化し、ここを拠点に一向宗の布教を進めるためでした。後には、諸国の浪人や商人が集められ、町場を形成しました。このような町を寺内町と言います。

世は戦国時代。野武士、盗賊、他宗派、大名などからの攻撃を避ける為に、周辺に濠と土居を巡らせ、僧侶や門徒を守るための武力が備えられました。見通しのきかない筋違いの道路や、九つの門跡がそれを物語っています。

この頃、天下統一を狙っていた織田信長と一向宗は敵対しており、各地で一向一揆が起こっていました。今井町も濠を深くし、厳重武装で反抗していましたが、本願寺の降伏に伴い、交流の深かった堺の豪商や明智光秀のとりなしで武装放棄しました。

その後は、商工業都市として発展。俗に、「今井千軒」「海の堺 陸の今井」と呼ばれるほどになっていきました。また、経済的に豊かな町民は、茶道などの文化・文芸にも従事し、華道・能楽・和歌・俳諧などが好まれ、各地との交流も盛んになりました。豊臣秀吉が、吉野詣での途中に今井の茶室で接待されたという記録もあります。

そう、かつて「大和の金は今井に七分」といわれるほど繁栄した町だった。

18世紀後半の建物

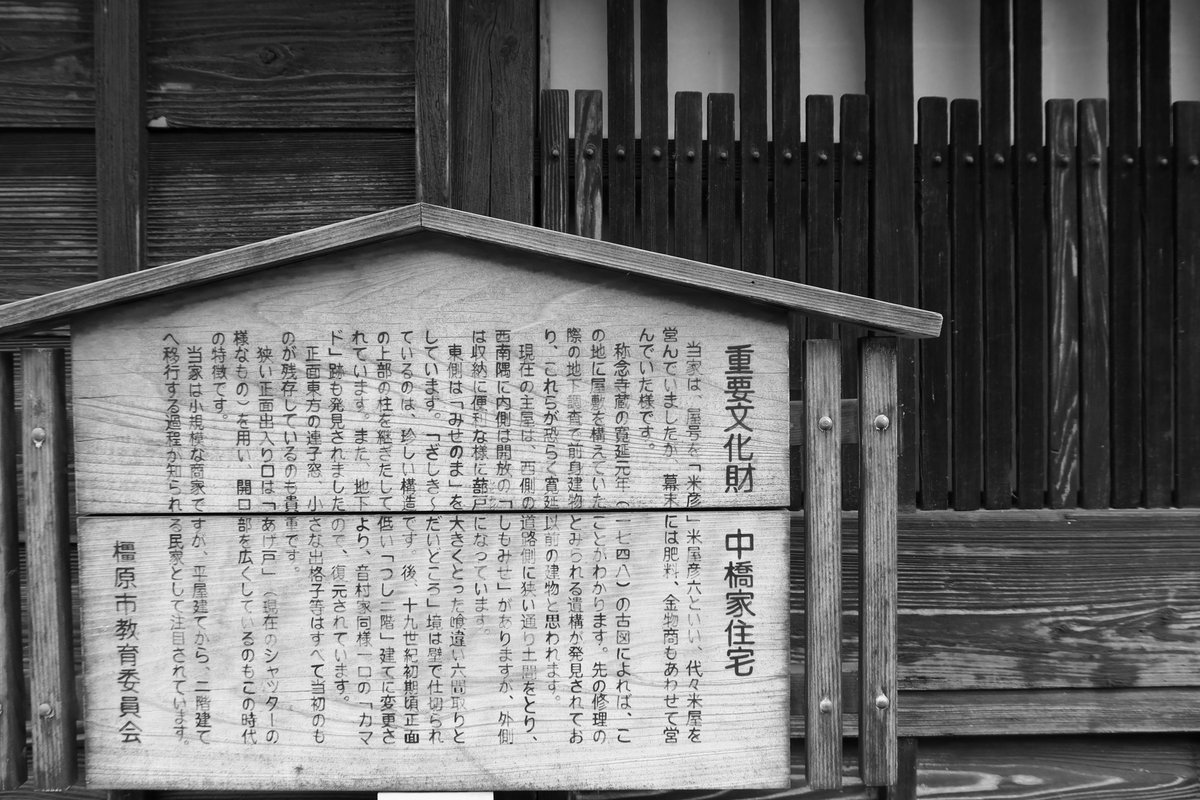

このような〇〇家住宅という重要文化財指定の建造物が9件、

見学できるところもあり、かつての繁栄ぶりをうかがえる。

寄ったとさ

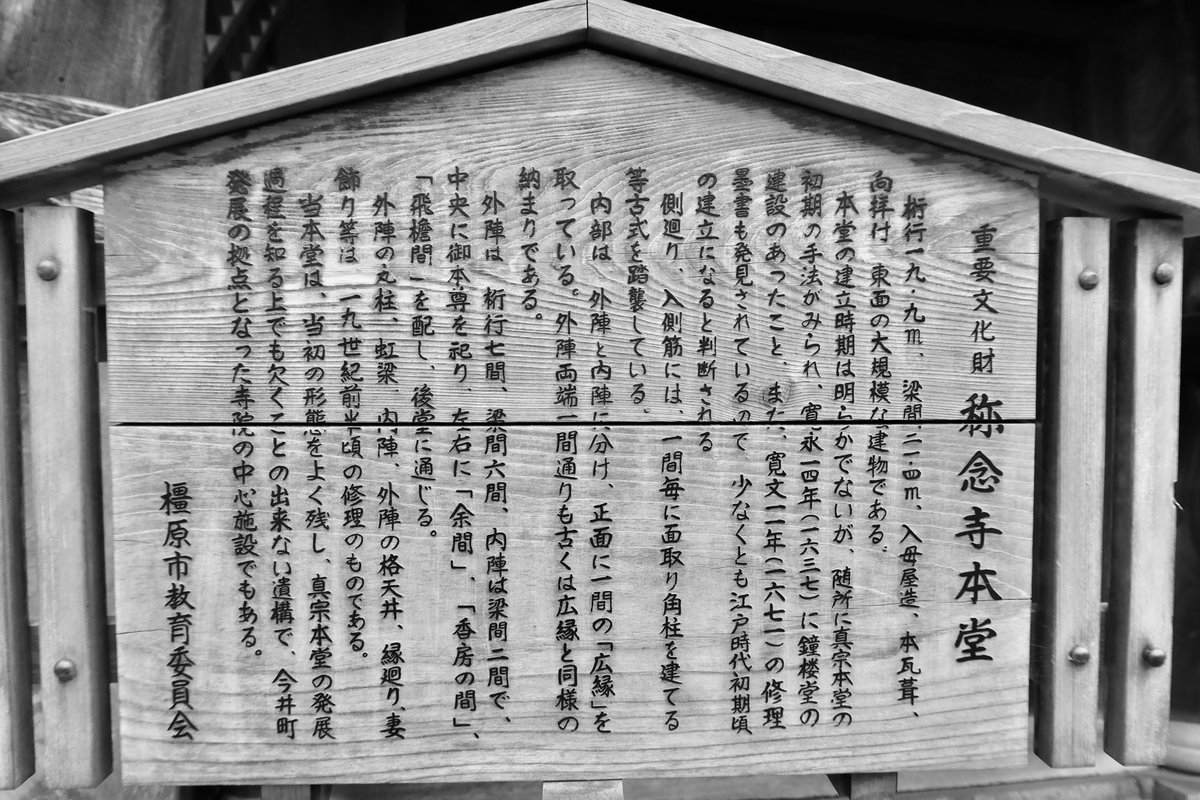

称念寺

現在の今井町は、この寺の境内地を中心として発達した寺内町

寺の草創は室町末期の天文年間織田信長が誕生したあたり、

本願寺の一家衆今井兵部卿豊寿がここに本願寺の道場を建てたのに始まる。

(重文)

今井氏は代々兵部と名乗り、織田・豊臣・徳川氏に仕えて武士と僧侶を兼帯し、なかんずく秀吉の頃には堺住吉郡の代官や大阪城の普請奉行の要職についている。

しかし延宝七年(1679年)には武士を返上して釈門に帰り、以後は大和の真宗寺院を統轄していた五カ所御坊、十六大坊の中心寺院として幕末まで中本山的な役割を果たしている。

こちらのお寺の表門、写真は撮らなかったが

廃仏毀釈の折に、多武峰談山神社(妙楽寺)より移築された門だった。

ワタシレベル?

笑

畝傍山

豊田家住宅

ここはかなり大規模で記念館も併設していた。

もとは材木商牧村清右衛門の所有で、「西の木屋」の屋号を持ち、

福井藩の蔵元を勤めた豪商だったというから納得。

その名残の「木」字が壁に残る。

「西の木屋」の名残

今度、記念館も見学してみようと思う。

出来立てホヤホヤ

鍾馗さんかな?!

この瓦に誘われ路地に入ると神社があった。

春日神社

主祭神 天児屋根命(アメノコヤネ)

創建年代は不詳だが、明治の廃仏毀釈で廃寺となった天台宗寺院である常福寺の鎮守社だったとされる。

平安時代、今井町がまだ興福寺の荘園であったころは、この春日神社を中心に環濠集落が造られていたと考えられており、本殿の創建も古いと推測される。

恵比須神社 蛭子神(ヒルコ)

天満宮 菅原道真(すがわらみちざね)

人丸神社 柿本人麿(かきのもとひとまろ)

厳島神社 市杵島姫命(イチキシマヒメ)

琴平神社 大物主命(オオモノヌシ)

尾もはねる

春日神社が西南角あたりになり、ここからまた北に東にウロウロ。

その朽ちかけた蔵の隣?(敷地内?)にあるお店に入ってみた。

町屋茶屋『古伊』

江戸時代から続く商家(材木商とのこと)の表部分をお茶屋にしている。

高い天井に見事な梁、お店部分は広くはないが当時の面影を見ることができた。

ぜんざいを注文、待っている間に色々見学。

お名前・・どこかで・・・

好きだわ!

そう、こういう自由な感じがいい!!

今回はかなりざっくりと巡って、今井町とはどんな町なのかをさらっと見てみた。

なるほど、そういう歴史と町や家屋のつくりということなのかと

浅い知識ではあるが少し理解できた。

それにしても、平安時代以降の奈良にこんなにも栄えた町がかつてあったということに、ちょっと驚いた。

いつの時代も商人というのは富を作り文化の花を咲かせたもの。

それを考えると、その富から実った文化がここからあったのかしら?

そこなんですよね、それがあれば今でも人が集まり新たな文化なり芸術なりがまた育ち町が賑やかになる。

江戸の商人は芸を育てた(パトロネージがあった)、それが文化になった。

見栄と贅沢と情熱と粋があったように思う。

「経済的に豊かな町民は、茶道などの文化・文芸にも従事し、華道・能楽・和歌・俳諧などが好まれ、各地との交流も盛んになりました」

と解説にはあるので、もっとしっかり調べると出てくるのかも、要リサーチ。

在郷町とはいえ、江戸時代に南大和最大だったというほどなのでね。

これだけの規模の町屋が並ぶのは珍しいということで、様々な撮影などにも使われるというのは納得。

建造物はとても素晴らしく、それを活用したショップや素敵なカフェ、

レストランもあるが日曜日に訪れてこの静けさ・・・やはりちょっと残念。

携帯片手にウロウロする人を見たが、みなさんポケモン捕まえに夢中で

建物見るでもなく、文化を知るでもなく・・・

ポケモン探しが悪いのではなく、そこに集客を持っていく行政?の知恵の乏しさに

少々幻滅した次第。

もちろん観光案内所などもあったが、あのロケーションがいいのかなぁ?!とか

ここは奈良では珍しく駅からすぐの場所なのにもったいないなぁ。

そんなことを歩きながら、また町屋茶屋で休憩しながら思った。

季節や天気や何かでもっと違うのかもしれない・・・

でもって、混んでたら混んでたで文句言うワタクシでして、こんな感じが奈良らしくていいかも!?

蘇武橋から飛鳥川を渡り、現代の街へ戻る

大和にもあった江戸時代、格子戸のまちを歩いた

いいなと思ったら応援しよう!