消雲堂夢日記「真冬の夜の夢・・・肺腑」

「田舎町の百貨店」2025年2月16日の夢

かみさんと田舎町のデパートにいる。どうやら荻窪のタウンセブンとかかつて存在した鎌ケ谷市の柏や綾瀬のイトーヨーカドーのイメージのようだ。ヨーカドーは百貨店のククリではないが、かつては地方都市の百貨店の代替役であった。

デパートの食堂で仕事の待ち合わせをしている。フードコートではないから狭い。食堂の端っこの席、数席にたくさんの鞄を置いた上●彩が座っている。

みんなで話しかけたいと思うけど、彼女の宗教観が怖くて話しかけられない。サインぐらいもらおうと思うけれど、話しかけられない。僕だけじゃなくて食堂にいる他の人間も同じである。

その様子を見て呆れたかみさんは僕の飲み物を買いに食堂の飲み物屋に行ってジュースを買っている。かみさんは店の人と仲よさげに話している。

僕は隣のおもちゃ売り場で、また馬鹿な好奇心を溢れさせている。ソフビ製のゴジラの貯金箱、さらに新しいソフビ人形などを高い所から手に取ろうとしている。そこにおもちゃ売り場の店員が出てきて「触っちゃダメだ」と言う。僕に行っているのかどうかわからないので棚の上のソフビ人形をとってじっと見ている。

「現実的な情景」2025年2月17日の夢

かみさんを家に残して地元の知人の男性の家に遊びに行く。

男性の家族は美人の妻と高校生の娘(セーラー服を着ている)、そのほかこの家には家族なのか知人たちなのかが大勢いる。

困ったのは頻尿だ。これは現実も同じで何度も小便をする(夢で小便をしても寝小便をすることにはつながらないから安心だ)。

知人男性は僕に弦のないベタついたギターを渡して「今度まで弾けるようにして」と言うが僕は「弾けますよ。ギターもありますから必要ないです」と言うと驚く。「でも、このギターは古いようで乾燥した木製ボディは価値がありますよ」と言う。

知人男性の家の前にドラムセットが置いてあり、「ドラムは叩けるようになりたいんです」と言うが無視して自分と息子らしい男の子とドラムを叩いている。

知人男性は「僕が住む家はもうすぐを取り壊す」と言う。「大家さんは丁寧に家を修繕してますよ」と言うと、「古いから取り壊して更地にして、別な儲け口を探しているんだよ」と言う。リアルな話だ。

高校生の娘は僕に好奇心を持っているようで、女子高生好きな変態的な僕もまんざらでもないようだ。女子高生の娘は大きな人間型の人形と一緒に横になって僕を見ている。大きなフィギュアのようで耽美的で怪しい美しさを醸し出している。

また尿意を催して便所に行く。便所には便器がなく、本来便器がある部分には畳のようなものが和式便器型に敷いてあって、その中心が少し凹んでいるものがあるだけ。汚すとイヤなのでトイレットペーパーを敷いて残尿を絞り出すが、前立腺が大きいので出が悪い。ああ、現実的状況だわ。

目が覚める。

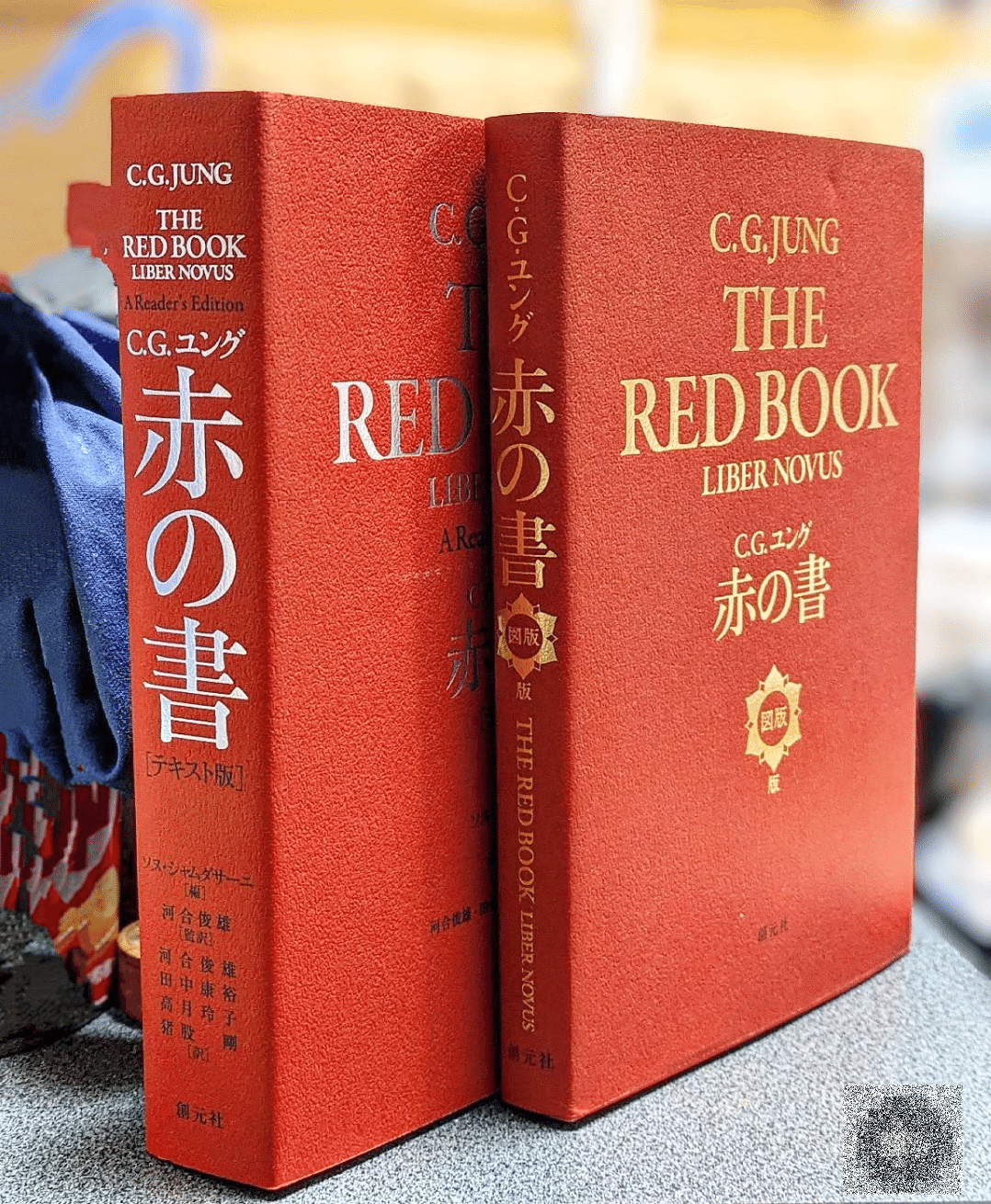

最近、やっとユングの「赤の書(テキスト&図版)」を購入した(高かった)が、まだ読んでいない。これが夢の分析に役立つのかどうかは知らないが、図版は、美しくて陰鬱なイメージが素晴らしい。これは奇書と言えるだろうと思う。

若い頃にフロイトの「精神分析学入門」を買っても読まなかった経験がある。僕は蒐集家であって、読書はキライなのだ(笑)。僕が東京で独立時に家族に捨てられてしまって手元にないのだ。

何だかわからないけれど、以下に各所から引用をしておきます。

フロイトは続いて夢分析を行っている。夢をみる本人の心理には無意識の領域があると考えれば、夢と無意識との関係が問題となる。フロイトは夢を無意識的なものを歪曲した代理物として見なしており、夢を解釈する目的はこの無意識的なものを発見することと定められる。そもそも夢は願望を直接充足させるものであり、同時にそれは歪曲されて表出されるものである。つまり夢は睡眠を妨げる願望を幻覚的な充足により解決する心的作用である。

フロイトが「夢は願望充足、睡眠の守り手」と考えたのに対し、ユングは、夢とは「あるがままの姿で」こころの状況を描くもので、共同社会に適応するためにどうしても一面的にならざるをえない自我・意識に対する補償の役割を果たしている、と基本的に考えていた。

『赤の書』とは、心理学者カール・グスタフ・ユングの著作である。Liber Novus(ラテン語で『新しい書』)とも呼ばれる。第一次世界大戦を前にして精神状態が不安定になったユングは黒い表紙のノートに自分がみた夢やヴィジョンを書き記した。これを『黒の書』と呼ぶ。その後、注釈とイラストが追加され、ユング自身の手で赤い表紙の大きな革装のノートに書き写された。『赤の書』ではイラストは豊かな色彩でもって描かれ、文章・文字も中世の写本を髣髴とさせる装飾的なカリグラフィーで綴られている。

『赤の書』が記されたのは、1914年から1930年にかけての期間であるが、他のユングの著作と違い刊行されなかった。『赤の書』は黒いトランクに収められ、スイスの銀行の金庫で保管されていた。一般公開されたのはごく一部に限られていた。遺族との交渉の末、2009年から各国語で刊行される運びとなった。