主体性と当事者意識、そして問題はつくられる 〜元麹町中校長の工藤さんのお話から〜

今週は、各地で雪が降り積もり、気温の低い日が続いています。そんな時は、お出かけせずに、家に籠るのもまたいいなと思う今日この頃です。

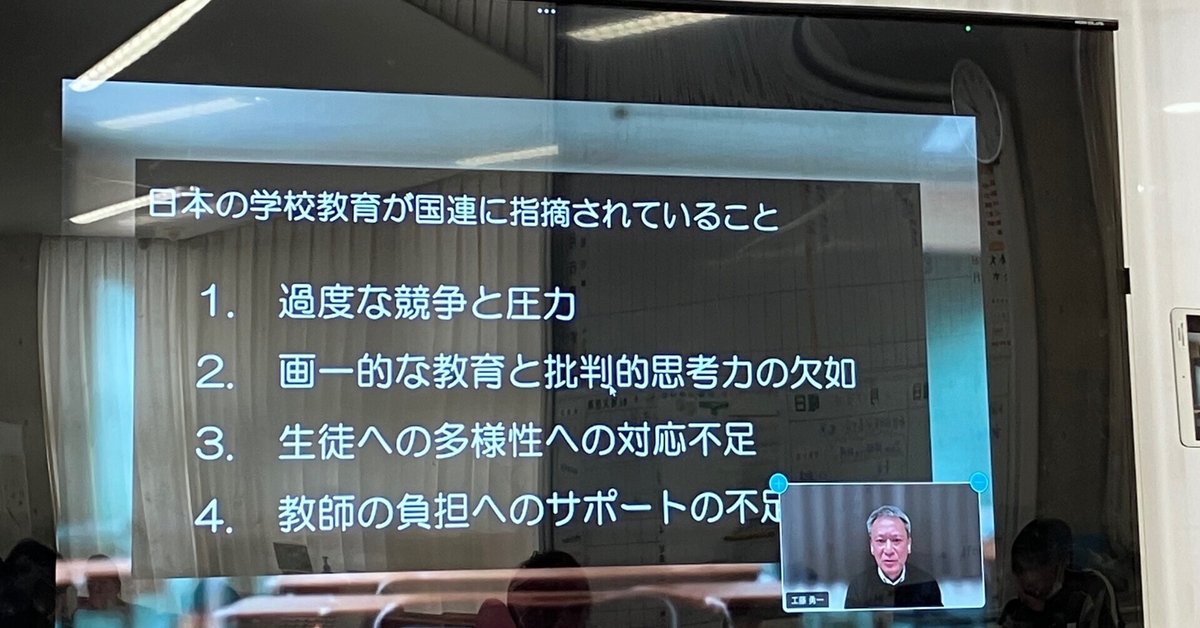

さて、先日研修で元麹町中校長で、「学校の当たり前をやめた」で一躍有名になった工藤勇一さんのお話を伺いました。工藤さんの本は何冊が持っていて、過去に講演も何回か聞き、大ファンで、今回もお話をお聞きできるのを楽しみにしていました。

まず、主体性や当事者意識についてを、今までのおさらいということでお話しされました。日本の教育では、未だに「知・徳・体」を一番の目標にしているが、最上位の目標は主体性と当事者意識であると言っておられました。私もこの「知・徳・体」にはとても疑問を持っています。どの学校でも「かしこく、やさしく、たくましく」という目標が掲げられているのが現状で、でもどうしてこれを一番の目標にしないといけないのか、工藤さんも言っておられましたが、じゃー、勉強がもともと不得意な子や障害があって体を動かすことができない子はどうなるのか、そして優しさでは対立は解決できないということを考えても違和感ばかりです。何より、自分が生きたいようにお互いが生きていける、そんなwell-beingを目指していくことが大事なのに、「かしこく、やさしく、たくましく」を目標としてもそれは実現されないと思うのです。

また、日本の教育は、子どもたちが生まれた時に誰もが持っていた主体性を、手をかけ過ぎて失わせている。そして、自主性と主体性を混同していて、先生に言われたこと、大人が期待することを自分からやることが自主性であり、主体性は自分の頭で考えて行動することであるとおっしゃっていました。子どもたちは多様性の中で生きているとトラブルが起こるのが当たり前だけれども、それを大人が「仲良くしようね」などルールを勝手に決めたりするので、大人が当事者になってしまい、その結果トラブルが起きると大人に頼り、解決しないと大人のせいにするようになるということです。そのことで、先生や大人と子どもたちの対立構造ができてしまうのです。子どもたちの主体性を大事に、当事者意識を育むスタイルでは、先生は支援していく立場になり、感謝されることはあっても恨まれることはなくなると話しておられました。「トラブルが起こるのが当たり前」と思っておく、それを学びに変えていくことが大事なんだということでした。教師は、トラブルを避けるために色々なルールを押し付けたり、トラブルそのものを忌み嫌っている面がありますが、トラブルこそがチャンスだと思えるようになりたいものです。

ちなみに、日本ではトラブルが起こった場合、加害者側を責めたり、毅然と叱る(怒鳴る)ということが日常的に行われていますが、そのことで子どもは叱られることから逃れることや恐怖心ていっぱいになって思考できなくなると言われています。ヨーロッパでもつい数十年前まではそういった指導をしていたそうですが、現在では例えば怒鳴るようなコーチはスポーツ界から追放されるぐらいだそうです。スポーツ界においても、日本では今でも根性論のような指導が散見されます。子どもが思考できるように、まずは穏やかに話す、心理的に安全な状態を作るということが大事だということでした。その上で、何が問題だったのか、同じことが起こった時に自分はどうするのかを考えさせる、問題を止めるのは自分しかいないということを自覚させる、子どもの自己決定を支援し、自律的な学びにつなげていくことが大事だとおっしゃっていました。日本の子どもは小さい頃から叱られ続け、叱られるからやめるになりますが、自分でやめると決めさせないといけないんだということでした。

話は少し変わりますが、今年度の雪遊びにルールで、雪合戦禁止、雪玉を作って投げるの禁止というのができました。理由は、どこかの学校で雪玉が目に当たって失明したというような事故があったからだそうです。でも、果たしてこれでいいのかと思いました。子どもの遊びには時として危険がつきものですが、そういったことが起こらないためにどうしたらいいかを考えさせたりすることが大事なのに、一方的に禁止とするのは民主的ではないと思うからです。そして、雪が降ったら、雪合戦をするのが私もとても楽しみだったので、大人がトラブルを避けたいがために子どもたちの楽しみを奪っていっていいのかということもあります。雪に触れる感覚、雪合戦をしている時のなんとも言えない楽しさを味わえない。なんだかなぁーです。自然の中で遊び、自然の不思議に触れるということは本当に何者にも変え難い大切なものだと私は考えています。しかも、管理職が勝手に決めてしまって、このルールでいきますみたいな感じだったので、私たちにも意見を言う権利が与えられませんでした。これは、また何かの機会に問題提起できたらとは思っています。

こういった今の日本では、トラブルを避けたいということもあり、支援の必要な子たちは支援学級へという流れが強くあります。文科省が数年前に、支援学級在籍の児童生徒は、授業の半分以上を支援学級で受けさせないといけないというルールを通知し、これも国際的に批判されています。工藤さんも、日本は未だに分離教育をやっていると言っていました。イタリアではフルインクルーシブの考えが浸透しており、障害のある児童生徒が在籍するクラスは20人以下と決められていて、サポートの先生もつけられています。誰もが、一人で生きていけないことを考えると、誰もがなんらかの形で支援を受ける立場であり、障害のある子を排除するのではなく、その子が困らないように周りが支援し、お互いに助け合っていけるような学校になればいいのになと思いました。

そして、今回、一番心に残ったのは、「問題はつくられる」という言葉でした。工藤さんも何かで聞かれた言葉だそうですが、例えば、不登校というのは日本などに固有の概念で、ホームスクーリングや保護者が学校を作ることが認められている欧米の国では、そもそも不登校という概念がないということでした。学校は行くべきだという前提に立って考えるから、不登校が問題になり、子どもも親も自分を責めることになり、自分を責めるのが苦しくなった子どもは親を責め、家庭も安心できない場になった子どもは最終的に引きこもることになる、国もそのきっかけや理由を追求しようとするため、学校や教師もそれを恐れて不登校を解消しようとすると言っておられました。校則も、教師が問題にするから問題になる、教師のセリフは問題を作ることがあると言われてドキッとしました。学校には、本当にどうでもいいルールがいっぱいあり、それもこれもトラブルを避けるためというのがあります。これは、親が何かあった時に学校を責めるという構図が出来上がってしまっているからだと思いますが、それも学校が子どもの共同支援者として、親の横に立って考えることが大事だと言っておられました。

講演の最後には、経験が豊かというだけで、自分の経験から子どもを決めつけない、理論と技術が大事で目の前の子どもたちを見てそれを繰り返していくことというお話をされました。どんな仕事でもそうですが、生涯学び続けることが大事なんだなと改めて思いました。

工藤さんのお話を久しぶりに聞いて、エンパワーメントされた私ですが、講演後に周りの人の話を聞いて、なかなか現実は厳しいなとも感じました。

ある年配の先生が、「欧米には不登校がないって本当?そうは言っても学校に行っていない子はいるんでしょ?」と言われて、不登校の概念がないという話だったのに、そもそもの考え方が凝り固まっているなと感じました。また、あるベテランの先生は「この人だから改革ができたんじゃない?」とか、私が「色んな本を読んだり、国際的なデータなども知っておられてすごいですよねー!」と言うと「時間があるからでしょ。」とか言っていて、あー、よりよく変えていきたいという気持ちや、学び続けなければという気持ちがそもそもないんだなぁーと感じました。

要するに、同じマインドセットで、いくら工藤さんのお話を聞いても心に響かないのかなと思って、ちょっとがっかりした気持ちにはなりました。

さてさて、どうやって変革のきっかけをつくればよいのか。自分自身のことも含め、まだまだ道半ばです。