ビジネス書の名著「ISSUE DRIVEN」を読む

拝啓 奥さんへ

夫が、ビジネス書の名著として紹介したいのは、『ISSUE DRIVEN イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」』です。著者は、安宅(あたか)和人さん。外資系コンサルタント会社・マッキンゼーから イェール大で脳神経化学の博士号を取得、ヤフー株式会社に勤め、現在は慶応義塾大学環境情報学部教授。ロジカルシンキング・問題解決・知的生産の決定版といえるビジネス書だと思います。もっと若い頃に読みたかった(笑)

イシューとは何か?

「イシュー」とは、「2つ以上の集団の間で決着のついていない問題」であり「根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題」の両方の条件を満たすものです。

A) a matter that is in dispute between two or more parties

2つ以上の集団の間で決着のついていない問題

B) a vital or unsettled matter

根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題

イシュー度とは、「自分のおかれた局面でこの問題に答えを出す必要性の高さ」ということになります。「これは問題だな」と思っていることのほとんどが、「いま、この局面でケリをつけるべき問題=イシュー」ではありません。本当に価値のある仕事をしたいなら、この「イシュー」を見極めることが最初のステップになります。

踏み込んではならない犬の道

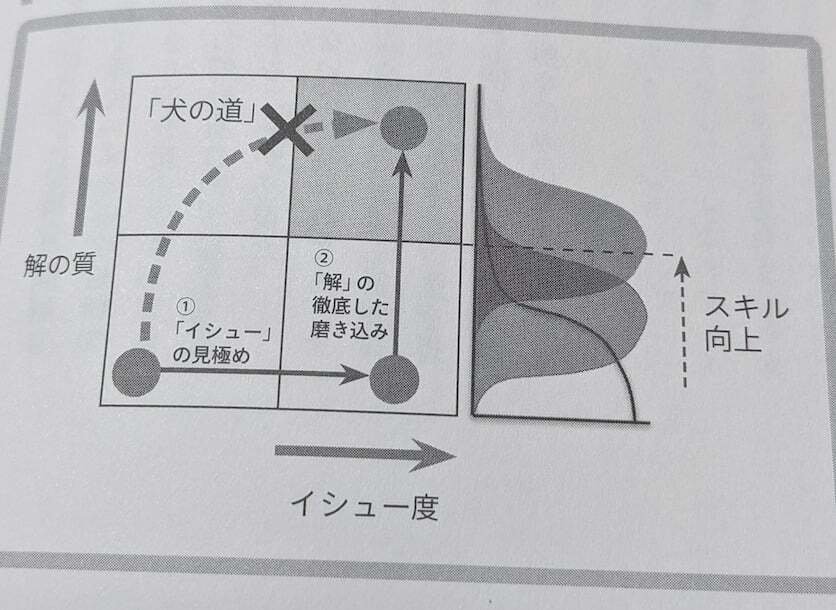

安宅さんによるとバリューの本質というのは2つの軸から成り立っているそうです。一つ目は、さきほど登場した「イシュー度」で、もう一つが「解の質」です。前者を横軸、後者を縦軸に取ると、下記のような図となります。右上がバリューのある仕事になります。

「解の質」とは「そのイシューに対してどこまで明確に答えを出せているかの度合い」になります。多くの人は縦軸の「解の質」が仕事のバリューを決めると考えていますが、それは間違いです。図の左上のように「一心不乱に大量の仕事をして右上に行こうとする」というアプローチを「犬の道」を呼びます。「犬の道」を歩むと、かなりの確率でダメな人になります。根性に逃げてはいけないのです。

世の中にある「問題かもしれない」と言われていることのほとんどは、実はビジネス・研究上で本当に取り組むべき必要のある問題ではない。世の中で「問題かもしれない」と言われていることの総数を100とすれば、今、この局面で本当に白黒をはっきりさせるべき問題はせいぜい2つか3つくらいだ。

本当に右上のバリューのある領域に近づこうとするなら、採るべきアプローチは極めて明快です。まずは横軸のイシュー度を上げ、その後に縦軸の解の質をを上げていくことです。まず、徹底してビジネス・研究活動の対象の意味のあること、つまりイシュー度の高い問題に絞ることです。「解きやすさ」「取り組みやすさ」といった要因に惑わされず、あくまでイシュー度の高い問題からはじめることが大切です。

良いイシューの3条件は下記のとおりです。

本質的な選択肢である

深い仮説がある

答えを出せる

また、イシュー特定のための情報収集のコツは下記の3つです。

一次情報に触れる

基本情報をスキャンする

集めすぎない、知り過ぎない

通常のやり方ではイシューが見つからない場合には、下記のアプローチでいイシューを特定してみましょう。

変数を削る

視覚化する

最終形からたどる

「So what?」を繰り返す

極端な事例を考える

繰り返しになりますが、世の中で問題だと言われているものの大多数は、今、本当のところは答えは出す必要のないものです。そうした「なんちゃってイシュー」に惑わされないことが大切です。

悩まない、悩んでいる暇があれば考える

「考える」と「悩む」の違いは何でしょうか?

安宅さんの考える違いとは、「悩む」=「答えが出ない」という前提のもとに、考えるフリをすること。「考える」=「答えが出る」という前提のもとに、建設的に考えを組み立てることです。似た顔をしていますが、実はまったく異なるものです。

「悩む」というのは「答えが出ない」という前提にたっており、いくらやっても徒労感しか残らない行為です。特に、仕事(研究も含む)において悩むのはバカげたことです。仕事とは何を生み出すためにあるもので、変化を生まないとわかっている活動に時間を使うのは無駄以外の何物でもありません。これを明確に意識しておかないと、悩むことを考えることだと勘違いして、あっという間に貴重な時間を失ってしまいます。

安宅さんは言います。「悩んでいると気づいたら、すぐに休め。悩んでいる自分を察知できるようになろう。」「君たちの賢い頭で10分以上真剣に考えて埒が明かないのであれば、そのことについて考えることは一度やめたほうがいい。それはもう悩んでしまっている可能性が高い。」一見つまらないことのように思えるかもしれませんが、「悩む」と「考える」の違いを意識することは、知的生産に関わる人にとっては重要なことです。

分析の本質

「分析とは何か?」という質問をすると、「分けること」「数字で表現できること」という答えが多いらしい。夫も「分けること」だと思っていましたたが、安宅さんによると「分析とは比較、すなわち比べること」です。分析と言われるものに共通するのは、フェアに対象同士を比べ、その違いを見ることです。比較が言葉に信頼を与え、比較が論理を成り立たせ、比較がイシューに答えを出します。

定性分析設計は、意味合いを出しに向けて情報の整理とタイプ分けを行うことが中心となりますが、分析の大半を占める定量分析においては、3つの種類(比較、構成、変化)しかないそうです。

比較:コラム、バー、分布図、ヒストグラム

構成:パイ、スタック、ウォーターフォール、ビルドアップ

変化:ライン、コラム、レンジ

「分析の本質は比較」と述べたとおり、比較はもっとも一般的な分析手法です。構成は、全体と部分を比較することです。変化は、同じものを時間軸上で比較することです。3種類しかないけれども、その表現の方法は多様です。複雑に見える分析も、基本的にはすべてこの3つの組み合わせでできています。

基本的に、分析は「原因軸」と「結果軸」の掛け算で表現されます。比較する条件が原因側で、それを評価する側が結果側です。軸を考えるというのは、原因側で何を比べるのか、結果側で何を比べるのか、ということを意味しています。「原因軸」「結果軸」双方でどのような比較が必要なのか、どれが一番きれいな結果が出るのかを絵コンテを描きつつ考えるのが、軸の整理の本質になります。

以上、『ISSUE DRIVEN イシューからはじめよ ― 知的生産の「シンプルな本質」』の一部を抜粋して、簡単にまとめてみました。世の中にはたくさんのビジネス書が出ていますが、時代を超えて読みつがれるレベルで書かれたものは少ない気がします。繰り返し読む価値のある本ですので、何かの機会に手に取って読み直してもらえばと思います。多謝。