ブリオンヴェガが欲しい 〜Made in Itary, BRIONVeGa!!

どうやら近年、アナログレコードの需要が高まっているらしい。

それに伴ってLP盤やEP盤の事をVinyl(ヴァイナル)と言うらしい。

…ビニールでええやんけ!!

そういう小洒落た世の中の風潮に反感を抱きつつ!!

…いや言ってみたかっただけですが。

経年劣化によりそれなりにヘタってきている自宅のホームオーディオを新調したいなぁ…とネットであれこれ散策していたら、自分の趣味にどストライクなオーディオを見つけた。

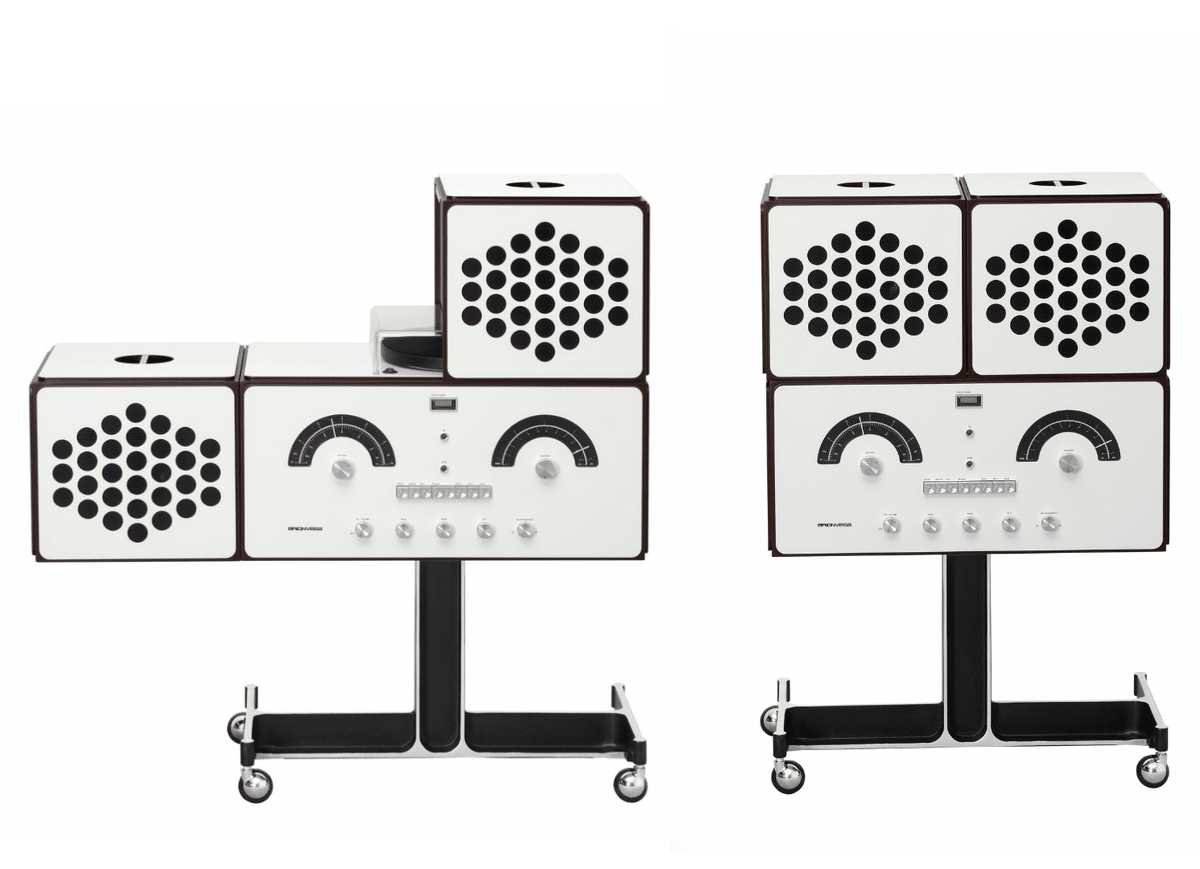

おおぅかっちょええ!!

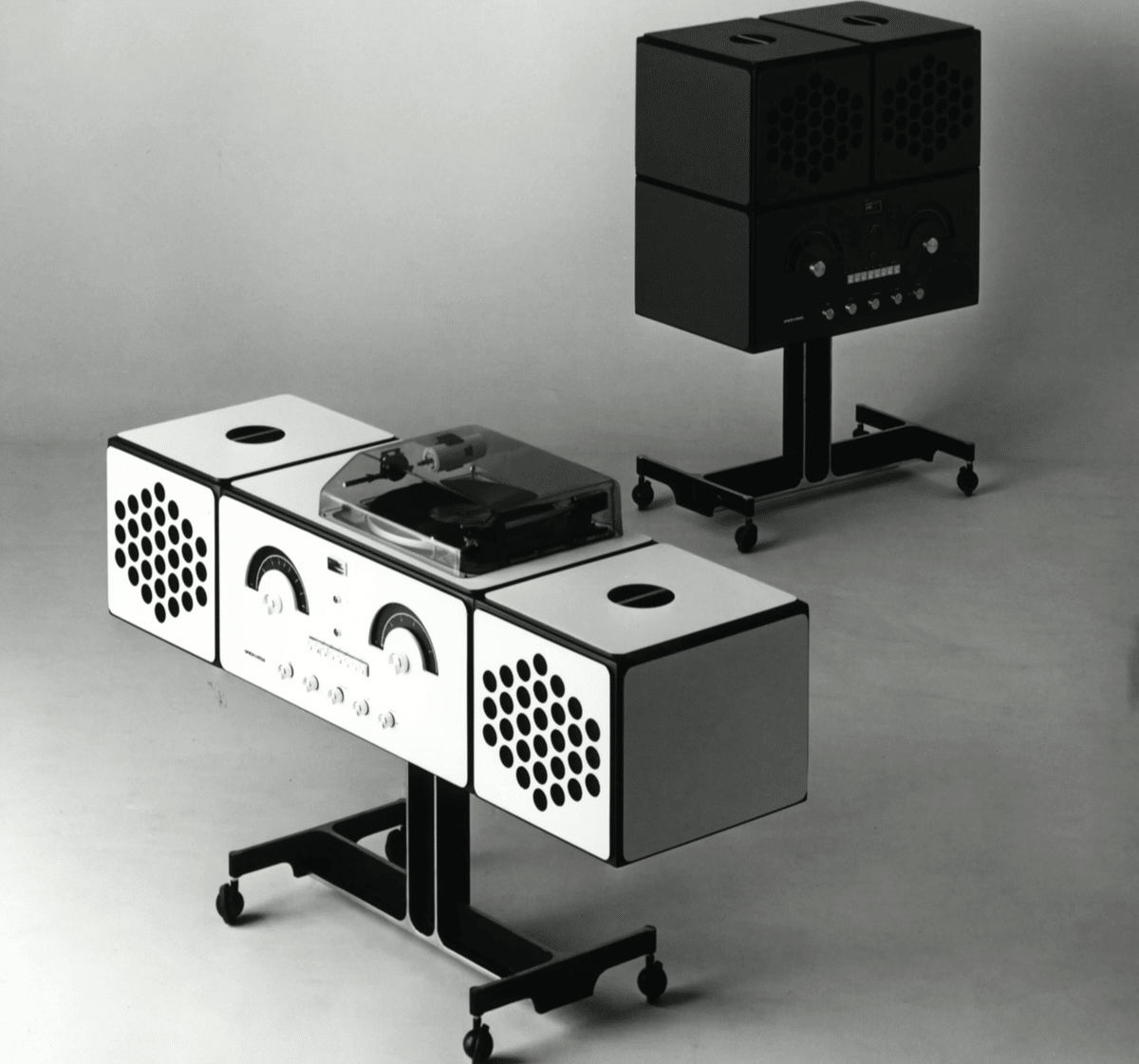

ポストモダンともスペースエイジとも取れそうなデザイン。

中央に配したクラシカルなコントロールパネル。

ポコポコと音穴が丸く開いてる左右のスピーカー。

しかもボリュームやボタンなんて…男子キッズ心に刺さるわぁ。

上部にはレコード(ヴァイナルとは断じて言わない)プレーヤーがそのまま鎮座しており、背面の端子から外部への出/入力も可能みたい。

どうやらネット記事内にBRIONVeGa(ブリオンヴェガ)という文字がチラホラ見えるので、これはそういう名前なんだろう、と推測(要後述)。

オデ、ブリオンヴェガ、ホシイ…。

何だかだんだんと欲に塗れた悲しき化け物へと成り果ててしまいそうなので、荒ぶる魂を鎮めるために更にいろいろ調べてみる。

なんかこの左右のスピーカーを

乗っけて使用したり外してフロアに置いたり…といろいろ動かすことが可能らしい。

どうやら想像以上にヤバいブツだぜ…。

これを持っているだけでボクがオシャレさんになったと言えるのでは!?買うぞ!!(一部誤解)。

というわけで、コイツについて色々と調べてみた。

今回のお題はブリオンヴェガ(BRIONVeGa)について調べたまとめてm

否、このオーディオはどうやら「ラジオモノグラフォ(Radiofonografo RR126)」という名前で、「ブリオンヴェガ(BRIONVeGa)」という名前はイタリアのオーディオ機器ブランドの名前…らしい。

…なので本来記事のタイトルが早速おかしなことになっているのですが、そこはまぁ初期衝動のありのままのアレということでさぁ早速BRIONVeGaとえっと改めRadiofonografoですかえっとその辺りを纏めてみたので、早速どうぞ(早速えっと多すぎ早口)。

1939年イタリア。

サロンノのFIMI-Phonola(フォノラ社。イタリアで歴史を持つ家電ブランド)から渡り、ミラノのRadiomarelli(ラジオマレッリ社。二十世紀末に幕を閉じた家電ブランド)に勤めていた経歴を持つ、ジュゼッペ・ブリオン(Giuseppe Brion)。

工業技術学校出身で電気技術の学位を持っていた彼は、家計に迷惑をかけないことを条件に(偉い)、個人で小さな作業場を借りながら当時の市民に主流で使われていたラジオやレコードプレーヤーの部品の製作を行っていた。

するとその評判は徐々に広まっていった。

そして1945年。

WW2(第2次世界大戦)が終結した後のイタリア・ミラノにて。

ジュゼッペ・ブリオンの町工場が好評であったことを機に、妻のオノリーナ・トマシン=ブリオン(Onorina Tomasin-Brion。後のリナ・ブリオン)と

技術者として従事していたレオーネ・パジェッタの3人でラジオの電気部品の製造を専門とする会社「BPM Radio(ブリオン・パジェッタ・ミラノ の略)」という小さな会社を設立する。

国内の経済成長による市場の変化から経営は次第に悪化していくが、BPM社は携帯ラジオ本体を作っては販売しながら、技術力の向上を維持し続けていた。

そしてその礎は、来たるべき新時代への準備となっていた。

1950年。

BPMは社名を「Vega BP Radio」に変更。

社名に中でVega(ヴェガ: こと座の一等星。最も明るい星)を取り入れたのはリナのアイディアで、自社製品のブランド名となる。

この時期辺りは毎年のように世界中で放映実験の成功、及び国営放送の開始が伝えられ、新しいメディアの波はイタリアにも押し寄せていた。

新しい通信手段としての可能性をを感じていたジュゼッペは、国内で最初のテレビ放送がテストされた際にテレビ市場への参入を決意。

1953年にラジオの工場をそのままテレビの工場へ変え、社名を「BPM Radio Vega Televisioni」に変更。

同時にこの頃から彼らは今後の市場を見据え、デザインプロダクトを当時の最先端を行くデザイナー達と連絡を取り始め、他社との差別化を図る。

1954年には国営放送であるRadio Audizioni Italiane(現在のRadiotelevisione italiana。通称RAI)と契約を締結。

国内初のイタリア製テレビを導入し、素晴らしいスタートダッシュを切る。

1957年10月4日。

ソ連 (当時。旧: ソビエト連邦⇒現: 主にロシアとその周辺各国)が人工衛星スプートニク(Sputnik)を打ち上げたことを皮切りに、世間では宇宙開発から連想される近未来への憧れ、いわゆる「スペースエイジムーブメント」が流行り始める。

イタリア国内では戦争によって疲弊・及び閉塞していた時代から、未知なる未来への憧れや物事に囚われない自由な気質・土壌を尊重しあえるようなムードが立ち込み始め、デザインもまたその世論に反応するかの如く新しい世代の影響を受けていった。

その流れから派生した独特の丸みを帯びたデザインはやがて、当時のイタリア国内の様々な造形物やインテリアのデザインにも大きな影響を与えることとなる。

※この時代を生きるデザイナーやアーティストは挙ってこの新しく生まれた文化を取り入れてゆき、その流れはやがてイタリアを代表するデザインピースやアイコンを生み出していく…のだけれどここでは割愛。

そして話題が前後するがBRIONVEGA製品のデザインが独特かつ洗練されているのはこの時代を踏襲していることも一因であるといえよう。

そして1958年には本社と生産活動を大規模な工業団地に移転。

そこで新たな生産ラインを手に入れた彼らは、更に多くの国内インダストリアルデザイナーに依頼やコラボレーションの打診を積極的に取る。

自社製品に説得力と客への訴求力を持たせるためにもその動きに余念は無かった。

※関連•補足記事

そしてその努力の結果は如実に表れる。

翌年の1959年。

ロドルフォ・ボネットのデザインによる23インチの白黒テレビ「Cristallo(水晶)」、マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーのコンビによる「Antares II」を発売。

先進的デザインの家電は好評に受け入れられ話題となり、それぞれに商業的成功を治める。

1960年。

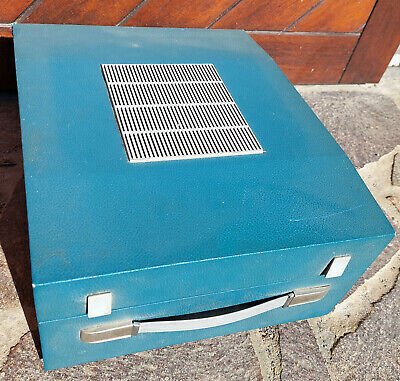

やはりマルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーの手によるデザインで「音楽を奏でるスーツケース」の意味を持たせた携帯型レコードプレーヤー「Fonovaligia」が売れ行き好調の中、

上面の穴から音を発する

ロゴに[BRION]VeGaと入っている為、リファイン寸前のものと

思われる(後述)

前年に発売したCristalloが国際博覧会である第12回ミラノ・トリエンナーレ展覧会で賞に輝く。

これ以降、同社は益々工業デザインへの重要性を説き、力を注いでいくこととなる。

先見に光明を見出し、商業的成功と大きな工場も手に入れ、万事が順風満帆に思えたが、一方で同年、会社設立の立役者の一人であるレオーネ・パジェッタが会社から去り、会社はジュゼッペとリサのブリオン夫妻の管理下に置かれることとなった。

1961年にはフランコ・アルビニのデザインによる軽量を特徴としたテレビ「Orione 23'」を販売し、これも大きな話題を呼んたが、同社の名が更に響いたのはその翌年。

1962年にマルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーのコンビは、欧州初の持ち運びができるポータブルトランジスタテレビ「Doney 14'(ドニー14インチ)」を発表。

技術的には日本と欧米のモデルからインスパイアされているものだが、デザインと機能性に関しては他社製品を遥かに凌駕するものだった。

このデザインはイタリアのデザインの中でも権威と歴史ある賞である「Compasso d'oro(黄金のコンパス賞。世界で最も歴史と権威のある工業デザイン賞)」を受賞した。

その後もマルコ・ザヌーソ/リチャード・サッパーコンビの大胆かつ革新的なデザイン性は、同社に更に重要な功績を残していくこととなる。

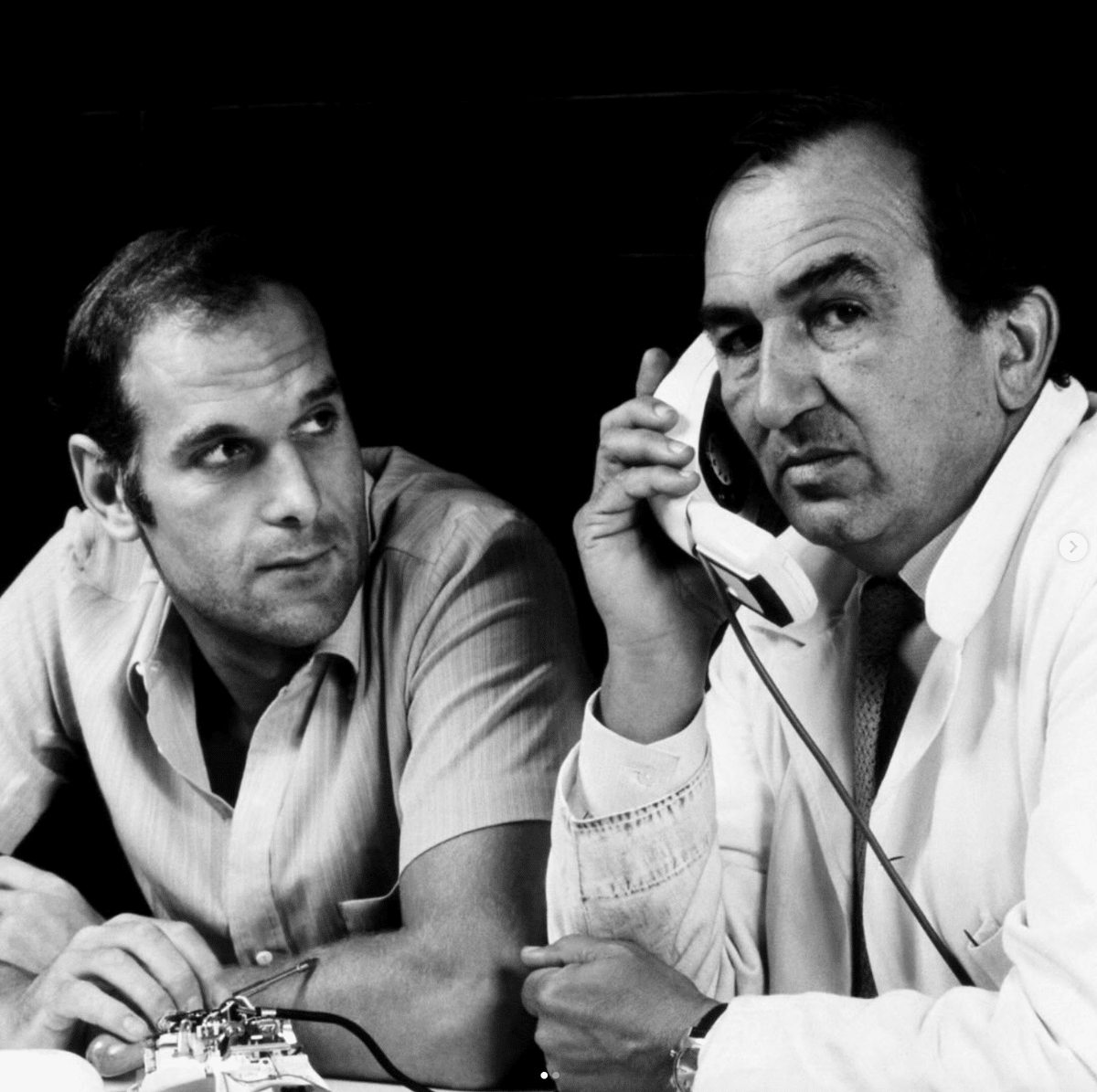

普通の写真なのにオシャレダンディ

1963年。

マッシモ・ヴィネッリの提案とデザインにより自社製品のブランド名をBrionと従来の商標Vegaを合わせた「BRIONVeGa」が誕生となった。

自社名にBrion銘を残した理由の一つは、ドイツの家電メーカーであるあるメーカーであるWEGA社(1975年にSONYに買収される。現在のBRAVIAがその名残)の製品と区別し、競合の可能性を避ける冴えたアイディアでもあった。

…とまぁ何だかんだ物凄い紆余曲折あり、ここでようやくBRIONVeGaの名前がでてきた。

思ってた以上に世界の商業デザイン史的に重要な会社だったのね…。

今回ご所望のRadiofonografoの名前が出てくるまでもう少しだけお付き合いください。

1964年はBRIONVeGaの方向性への確証を得られるような製品が作られた。

マルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーによってデザインされた、Doneyの進化版である「Algol 11'」の発売。

傾斜したスクリーンと引き出し式の取り外しが可能なハンドルでミニマムな携帯性と利便性は更に進化し、同時にデザインによる遊び心を併せ持つ Algol は並外れた成功を収め、後年そのモデルはニューヨークのMoMAにも収納されている。

画像自体はBRIONVeGaから

画像Link先はMoMA

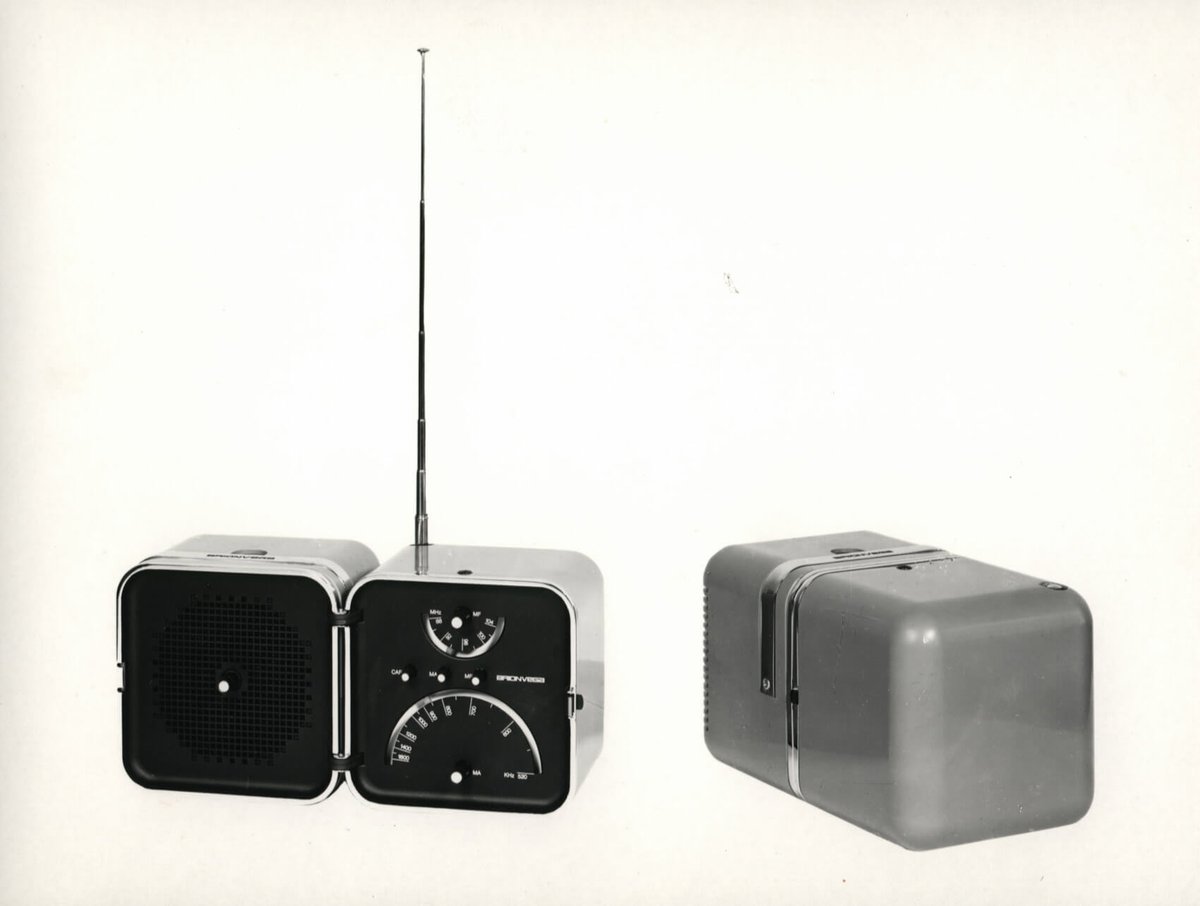

そしてこのコンビの手によるラジオ、アイコニックで革新的な製品の、TS502モデルを発表。

その特徴的な四角いボディから「radio.cuboラジオ キューボ」と呼ばれ、こちらも世界中で愛される商品となった。

radio.cuboは2つのキューブ型を繋いだ筐体で構成され、本のようにキューブを開くと一体はスピーカー、もう一体には操作パネルを装備。

閉じると引き出し可能なハンドルで持ち運びできる。

ボディの角に丸みを持たせた直方体はオブジェにもなり、そのエレガントな色彩も非常に鮮やかなものとなった。

そしてそのボディには当時の新素材であったABS樹脂を採用し、この素材がボディのカーブや色合いを可能にした。

かくしてBRIONVeGaは商業デザインにおいてイタリアの雄となり、世界中に名を売れる企業へと駆け上がっていった。

そして1965年。

摩天楼の名を冠した据え置き型ラジオ受信機「grattacielo (RR127 )」もマルコ・ザヌーソとリチャード・サッパーによって設計され、シンプルな見た目と使い勝手の良いデザインに、こちらも永年愛される名機となる。

同じく1965年。

ピエール・ジャコモ・カスティリオーニとアキーレ・カスティリオーニは、以前からBRIONVeGaにて長年コンサルタントを務めていた実兄のリヴィオ・カスティリオーニからコラボレーションの打診を受けており、そして遂にそのプロダクトを世に放つこととなった。

これは後年のアキーレのインタビューにて繋がる話題だが、二人は人が道具を使用する際におけるセッションを人と道具のコミュニケーションの一環と捉え、「生活においての道具は使用する人間のパートナーになるべきだ」というコンセプトを提唱しつつ、その考えを新製品のデザインへと落とし込んでいった。

そうした制作活動の基に生まれたのが、世界中から「Made in Italyのデザインアイコン」とも称される「Radiofonografo RR126(ラジオモノグラフォ)」なのである。

※画像リンク先:BRIONVeGa

Radiofonografoはいわゆるラジオグラム(※)の一種ではある。

だが、使用者の使い勝手に合わせてスピーカーを自在に配置できることや、VUメーターやボリュームから成るコントロールパネルを遠目で見ると、ニコニコとしたロボットの顔にも見えるデザイン製など、これまでのラジオグラムからは大きく差別化され…否言い換えれば。

この遊び心と擬人観が、言わば「彼(Radiofonografo)」の一つの個性と言えるであろう。

(※: 英英語。ラジオとレコードプレーヤーを組み合わせた家具のこと。米英語ではコンソール。)

外からやって来た笑顔の来訪者が暮らしの中に溶け込み、やがて気が付けば生活の一部となる…。

カスティリオーニ兄弟はそんなロマンとも言える思いを、このRadiofonografoに託して制作していたのかもしれない。

こうして前述にもある「スペースエイジムーブメント」や、持主とアイテムとの「パートナーシップ」の概念も取り入れられた、カスティリオーニ兄弟のデザインコンセプトが丁寧に込められた名機「Radiofonografo」はその後、時代の名士達からも愛されることとなった。

…まぁ調べてみたらとにかく物凄いレコードプレイヤー(+α)であることがわかった。

イタリア人がイタリアのデザイナーとイタリアの素材で作り上げる、Made in Itary の最高峰であることもわかった。

そして、そのレコードプレイヤーの名前はブリオンヴェガじゃないこともよくわかった()。

現在再販されているRadiofonografoは復刻版+αの性能を持ち、Wi-FiやBluetooth接続、USBポートなど外部の出/入力も多彩に備えているいるので、単なる自慢だけのインテリア骨董品に収まらないのは非常に助かる。

欲に塗れた悲しき化け物へと成り下がりそうになり、そこから知見を得て、自宅に来訪者をお招きし、その後音楽と共に幸せに暮らす…なんてなかなかに素敵な購入ストーリーじゃないのこれ。

ということで早速笑顔満面のムフムフ状態で購入ページを開く。

おいちゃん、少しぐらいなら多少背伸びしてでも買うぞ…。

…解散!!

無理無理、高ぇよ!!

一般家庭に容易く置けねーよ!!

#BRIONVeGa #ブリオンヴェガ #Radiofonografo #ラジオモノグラフォ #RR126 #radio.cubo #スペースエイジムーブメント #マルコ・ザヌーソ #リチャード・サッパー #カスティリオーニ #オーディオ #レコード

いいなと思ったら応援しよう!