別冊うかたま「はじめての操体法」

(2023/01/25 記事)

こんにちは!

神奈川県川崎市で施術所(川名操体治療室)を開業している川名慶子です。

鍼灸師、あんま指圧マッサージ師です。

鍼灸と操体法という手技調整法をメインに施術を行っています。

この度、季刊雑誌「うかたま」に5年間連載した記事

「はじめての操体法」がまとまって本になりました!

2023年1月発売当初は 雑誌「うかたま」の別冊 雑誌扱いで発売しましたが、8月に表紙デザインを変えて単行本化して改めて発売されました!

(内容は、以前のものと同じです)

(2023/09/14 追記)

🫶おしごと🫶

— ますこえり (@mascoeri) February 4, 2023

5年間挿絵を担当した雑誌『うかたま』の連載「はじめての操体法」が一冊の本になり、発売中です📖

イラスト大きめでわかりやすいのでぜひ試してみてください〜!

❇︎別冊うかたま『はじめての操体法』(農文協)

川名慶子 著 @k_sotai https://t.co/OpZqeD7ZFq pic.twitter.com/vBCvmFAOk6

イラストを描いてくださった ますこえりさんもツイートしてくださいました!

川名慶子先生の新著に自分の名前が載っててめちゃくちゃ鼻が高い!

— 小柳弐魄(ニハク) (@nihaku) February 9, 2023

肩こり・冷え・生理痛がやわらぐ はじめての操体法 2023年 02 月号 [雑誌]: うかたま 別冊 https://t.co/biVvXIjMCC

身体との付き合い方が丁寧に書いてある良書です! ぜひ一家に一冊!!#均整師の本だな#鍼灸師の本だな#操体法 pic.twitter.com/PJZlO5tD3F

ニハク先生にご紹介いただきました! 先生には自律神経系の調整についての情報参考にさせていただきました。

お世話になってる川名先生のご著書「はじめての操体法」。

— Shiroh Nakano (@KCQDYFX76eB2P2j) February 10, 2023

解説もイラストもとても分かり易く、患者さんのセルフケアにはとても良い感じ。

気持ち良い方に動く事で身体の動きと歪みを整え身も心も健康に。

少しでも多くの方に読んで頂きたい素晴らしい本だと思います。 pic.twitter.com/3snqIY55Ev

オステオパシーセミナーで大変お世話になった中野史朗先生が「はじめての操体法」ご紹介してくださいました

先生も操体法のことはよくご存じなんです

ありがとうございます

季刊雑誌「うかたま」は 農山漁村文化協会といところが出している雑誌です。

この雑誌自体は 「食」にこだわった内容の記事がメインですが、

周辺の情報として健康関連記事として川名が連載記事を書かせていただいているんです。

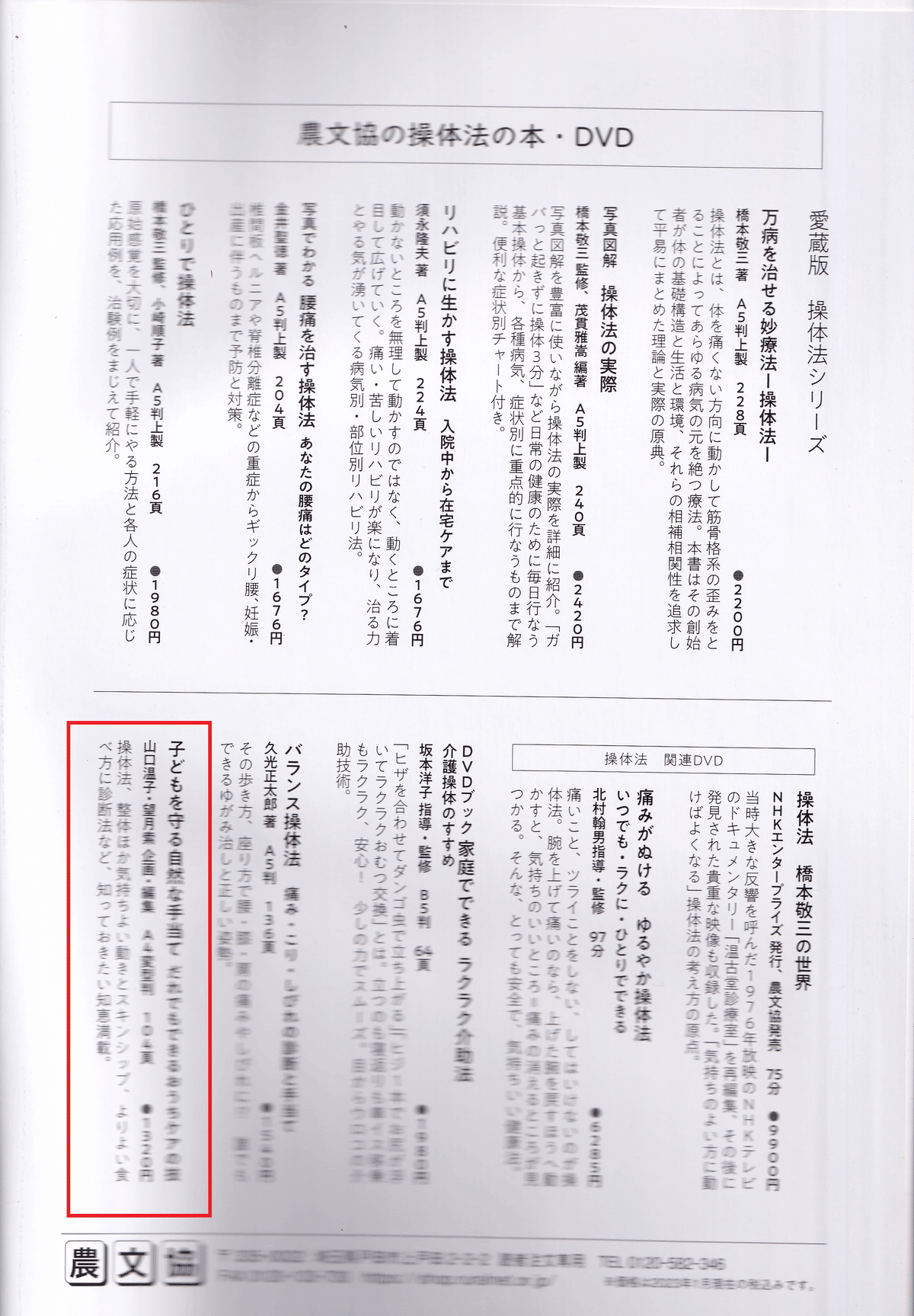

農文協さんでは、操体法関連の書籍が沢山出ています。

知る人ぞ知る、操体法が世に広まるきっかけと作った名著 現在でも版を重ねている 仙台の医師故 橋本敬三先生が書かれた「万病を治せる妙療法 操体法」

を筆頭に、こんなに出ているんです

ちなみにリスト最後の

「子どもを守る自然な手当て」は様々なケアの方法を伝えている本ですが、

その中の操体法については、川名が関わらせていただいています。

あ、ちなみに操体法を知らない方のために少し説明しますね。

操体法とは、仙台の医師 故橋本敬三先生(1897~1993)が 人生をかけてまとめられた健康学の一体系です。 健康学としての操体法には様々な側面があります。

①調整法としての側面>調整技術 手技療法 物理療法 療術 整体

②養生法としての側面>セルフケア 日常の健康法

③痛み緩和に有効な感覚論>原始感覚 ラク 気持ちいい感覚に着目 感覚を指標に調整

④生き方指標としての健康論>思想 哲学 自然の法則 (呼吸 飲食 精神活動 身体運動とそれを取り巻く環境)

川名は主に

①調整法によりお辛い症状を緩和し

②セルフケア 日常の健康法

を積極的にお伝えしています。

西洋医学の医師であった先生は運動系が健康と疾病に重大な意義をもっていることに着目し、正體術を初めとする様々な民間療法、鍼灸など東洋医学系の療法の影響を受け、研究を重ねました。

その結果、編み出された操体法は、運動系の構造・力学・分析による法則の認識により組み立てられた健康の復元方法なのです。

そして、操体法の最大の特徴である、ラク、気持ちよい方向を把握することの重要性を示しました。

もっと詳しく知りたい人は 治療室ホームページの以下のページを

参考にしてみてくださいね。

セルフケアの方法をメインにご紹介している治療室YouTubeチャンネルも

あるんですよ!(よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします!)

ところで、川名が操体法を知ったきっかけは、なんと学生時代に読んだ農文協さんの雑誌「現代農業」に当時連載していた操体法の記事を読んだことだったんです!

1979年頃のことです。

当時私は何故かこの雑誌を定期購読して読んでいたんです。

あれから、時がたってまさか この私が農文協さんから操体法の本を出させてもらうなんて感慨ひとしおです!

他の先輩先生方の名を汚さないようにこれからも精進して、操体法を通じて健康のことケアのお手伝いしていきますね。

このnoteでは、骨盤底筋ケアにフォーカスしたマガジンも出しています。

こちらも操体法を切り口に展開しています、どうぞこちらもよろしくお願いいたします

お薦め記事は、こちら!1