「事務」としてのナナルイ起業

きょうはナナルイの代表じゃない方が書きます。

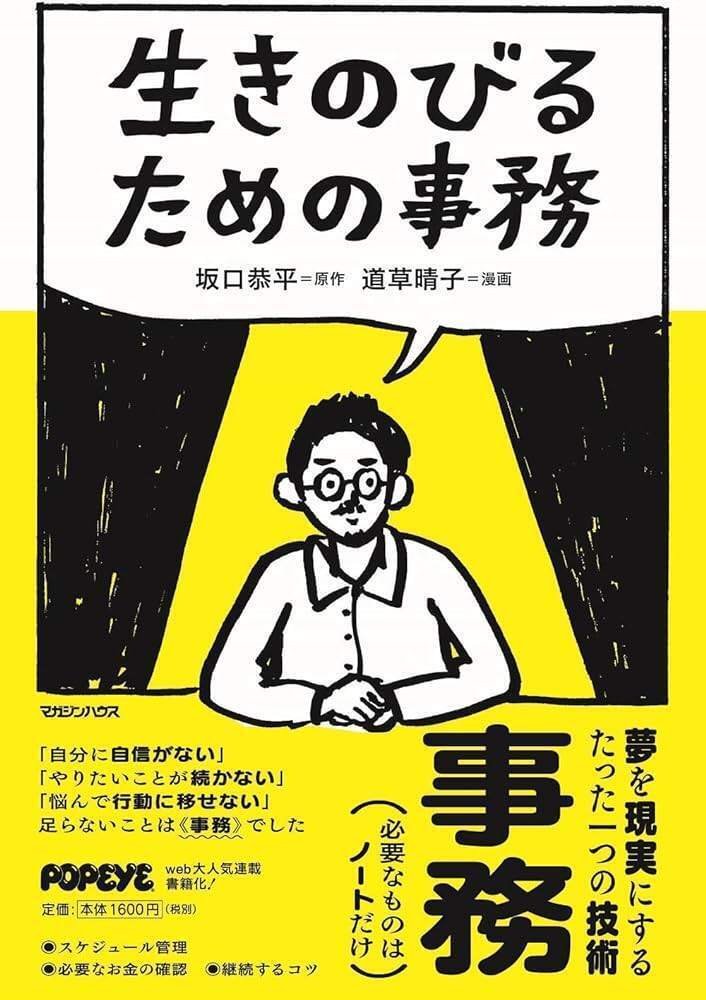

最近、坂口恭平さんの「生きのびるための事務」を読みました。この本は本当に元気が湧いて来る内容でした。坂口さんは、「将来の夢」を「将来の現実」として言葉や数字に置き換えることが大事だと言っています。夢を現実にするためには「事務」が重要だと。自分がやってきたことが間違っていなかったんだと、勇気づけられます。

ナナルイの起業直前、当時のブログを読み返してみると、2年前ですが、はるか昔の出来事のように感じます。2周年を迎えるので、自分のアタマを整理する意味を込めて、代表がさらっと書いていることを、もう少し詳しくこれから書いてみようと思います。

2022年ごろに書いた「出版to do」というドキュメントを見ると、やるべきことが山ほどありました。

合同会社設立のための登記・いくらかかるのか

開始時期は

資本金どうするか

収益の見通し

起業相談・行政にやっている何かに相談?

法人口座は必要・法人カードは

取次はどうしたら

ISBNはどうすれば?

ロゴは

ホームページ・自分で作成?WordPress?

サーバー契約・やったこともないけど

何を出版・誰の著作を?

出版のコンセプト

編集・デザイン・校正

こうやってリストアップすると、なんだか気が遠くなりそうです。坂口さん言うところの「事務」として、まず言語化してみたものですが、何から手をつけたらいいのか、全く見当もつきませんでした。そのせいで、一番大事な「何を出版するか」が後回しになってしまっていました。

起業で忙しいときに、こんなことも同時並行で進んでいました。

妻が「歌人だった祖父の歌集を出したい」というので、第1冊目はそれで行こうという話になりました。まだ社名も何も決まっていない時でした。でも「本作りはまず自分で全部やってみると、だいたいわかるようになるよ」とデザイナーの友達がアドバイスをしてくれて、それなら、編集から組版、デザインまで全部やってみようと決めました。

さらに現代美術家の弓指寛治君が、春に展覧会「マジックマンチュリア」を開催すると聞きました。満洲国に関してかなり情報量のある展示だと知って「絵のための資料的な、サブテキスト的なものでも作ろうか」と言ってしまいました。「これも勉強」と思って始めたことです。もちろん組版ソフトのインデザインは使えないどころか持ってもいません。このことはいつか書きます。

22年の春は非常に忙しく、本業そっちのけで、勤めている会社では、暇な時間を見つけては事業計画書や登記の準備をしていました。ずっとパソコンと睨めっこしていたので「仕事熱心なひと」と思われていたことでしょう。妻の方は、その祖父の歌集の編集や執筆で大忙し。すっかり作家・編集者気取りで、「事務」のことは二の次。振り返ってみて「そのときが一番楽しかった」とのこと。その妻をだましだまし説得して、収支計算などをやってもらい、やっと準備が本格化しました。

そこで、東京都が運営するスタートアップ支援相談窓口「スタートアップハブ東京(スタハ)」に相談に行きました。場所は丸の内、明治生命館の中にあります(このテキストのトップにある画像です)。正直、ここに入るのは少々勇気が要りました。いままで起業など考えてこなかった人生でした。本当にやっていけるか、全く自信はありません。弱気になると、明治生命館にある歴史的な建造物も威圧的に思えてきます。

それでも、実現するためには、ここで一歩を踏み出さなければならないと決意しました。そんな気持ちで、スタートアップハブ東京のオフィスに向かったのでした。初めて訪れたのが2022年の1月。それから9月まで通いました。都の起業助成金を取るのが目標です。ここで出会ったソフトバンク出身の先生は、とても仕事ができそうなメガネの紳士で、非常に優しい方でした。彼の助言とサポートのおかげで、私の不安も少しずつ和らいでいきました。

相談すると先生は「会社の登記は結構簡単。まず事業計画書ですね」と言われました。後で税理士さんと話すと、「よく会社の登記できましたね」と驚かれました。事務仕事は何にもできない人と思われていたからです。

ここまでは、忙しかったですが充実した時期でした。本当の大変さはこれからです。でも会社の仕事をするのとは違って、高揚感もありました。これが「事務」をするということなんだと実感しました。

長くなったのできょうはここまでにします。事業計画書のことはまた次回。