【The Low Spark of High Heeled Boys】(1971)Traffic 酩酊するウィンウッドの到達点

もし、トラフィックの作品を人気投票したらどのアルバムが一番になるのでしょうか?

順当に考えて名作と誉れ高い【ジョン・バーレイコーン・マスト・ダイ】なのか、或いはもしかして1st、2nd辺りが選ばれるのかもしれません。

しかしながら私なら本作に一票投じたいのです。長らくの愛聴盤。トラフィック作品では地味ですが、スティーヴ・ウィンウッド持ち前の実験精神の旺盛さなら1、2を争う内容。いや、寧ろ隠れた傑作ではないかと密かに思ってるのです。

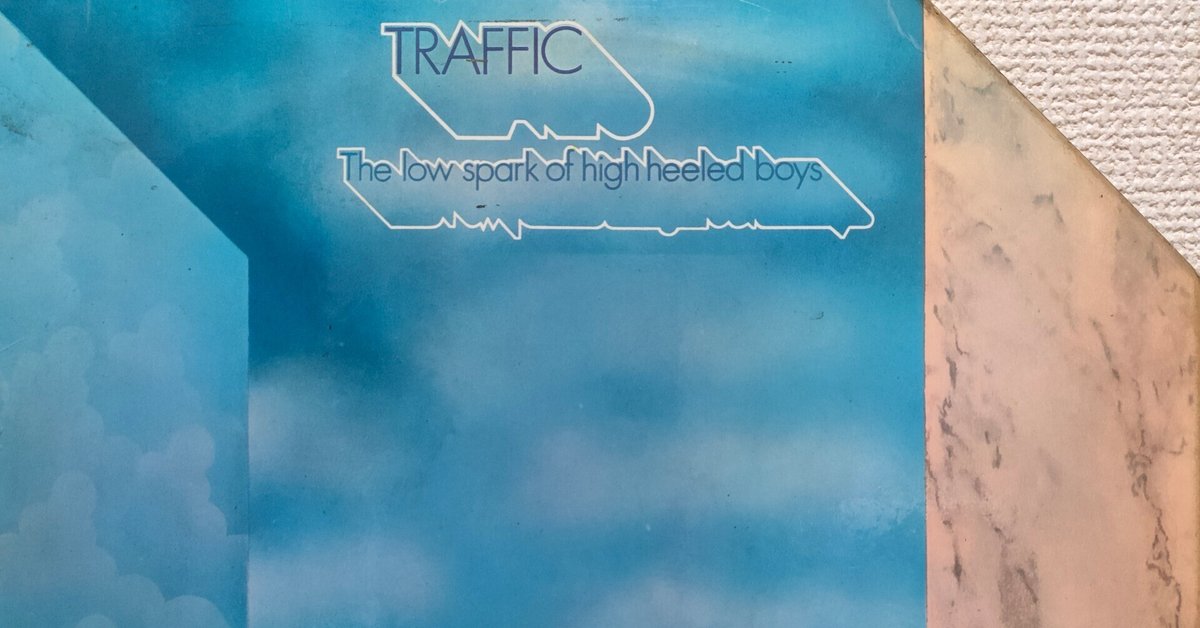

六角形の変型ジャケットが印象的な本作は、トラフィック通算5枚目の作品です。

メンバーは

S.ウィンウッド : Vocal, Piano, Organ, guitars

クリス・ウッド : Sax, Flute

ジム・キャパルディ : Percussion, Vocal

リック・グレッチ : Bass, Violin

ジム・ゴードン : Drums

リーバップ・クワク・バー : percussion

トラフィック名義を使わなかった前作【ウェルカム・トゥ・ザ・キャンティーン】からデイヴ・メイスンを抜いた6人。

リック・グレッチはウィンウッドがBlindFaithを組んだ時のベーシスト。ジム・ゴードンは有名米国セッションドラマーで、クラプトンのDerek and the Dominosにも在籍。リーバップ・クワク・バーはガーナ人のパーカッショニスト。なかなかユニークな人選です。

これまでドラムスだったジム・キャパルディがバックボーカル兼パーカッションに異動。この頃からソロ活動も開始、本作ではリードボーカルを2曲担当しています。

主役のウィンウッドは変わらずのマルチぶりですが、固定のリズムセクションを得て、より自由な発想でサウンドメイキングしているような印象ですね。

長い曲が多く、プログレ的ともジャズ・フュージョン風とも取れる本作ですが、何と言っても表題曲 "The Low Spark of High Heeled Boys" に尽きると断言出来ます。

ウィンウッドが辿り着いたジャズとロックの高度な折衷。即興が中心の演奏ですが、静謐と混沌が同居した12分の傑作だと私は信じております。

後年のソロライブでも取り上げていますし、きっと本人も「掴んだ」との達成感のあった一曲でしょうね。

(アナログレコード探訪)

〜各国盤を比較してみました〜

マトリックスA/2 B/1

トラフィックの配給はユナイテッド・アーティスツから本作よりアイランドへ。

74年に版権は東芝EMIへ。

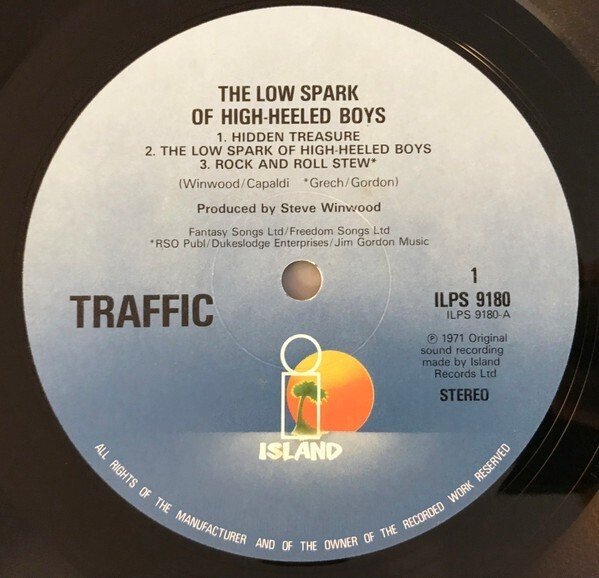

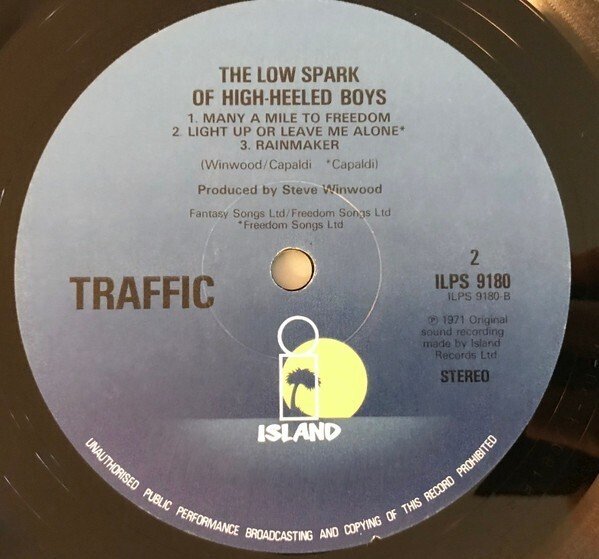

英、米、日ともに初期盤はアイランドの「ピンクリム」と呼ばれるこの時期のレーベルデザインが使われています。

聴き比べると①英国②日本③米国が私の感想です。英国盤は音の鮮度、バランス共に優秀。日本盤も音圧あって低音太いです。米国盤は低音が足りないかなぁ?

そういえばこの時代のキングの洋楽盤はなかなかパンチがあります(リタ・クーリッジ、ハンブル・パイ等)。

〜 "Light Up or Leave Me Alone" 収録位置の変遷〜

さて、私が兼ねてより気になっているのが本作の曲順です。ジム・キャパルディが歌う "Light Up or Leave Me Alone"の位置が年代によって変わっているのです。

上記のアナログ初期盤ではA-③に収録されていますが、70年代末になると英国盤でB-②に移動したものが出てきます。いつだったか私も中古屋で発見しました。

Dicogs.で探したみたらありました。

レーベルデザイン「デイ&ナイト」は78年頃のプレス。これです↓

その後、どうやらこの曲順が80年代でも英国盤に限って続いたことが分かりました。

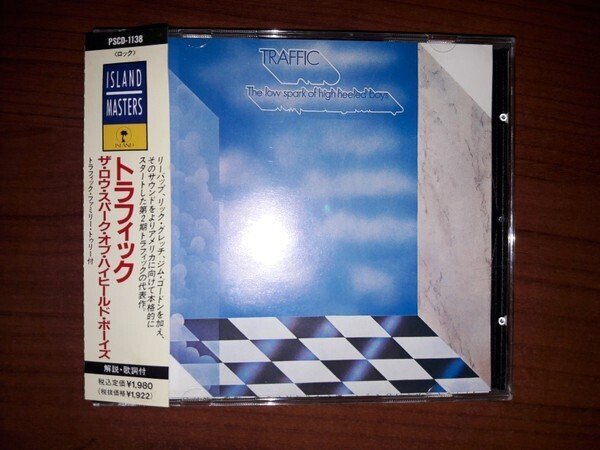

やがて80年代末のCD化で世界的にこの曲順が採用され、私が20代の頃に初めて聴いたCDも同様(CDでは5曲目)でした。

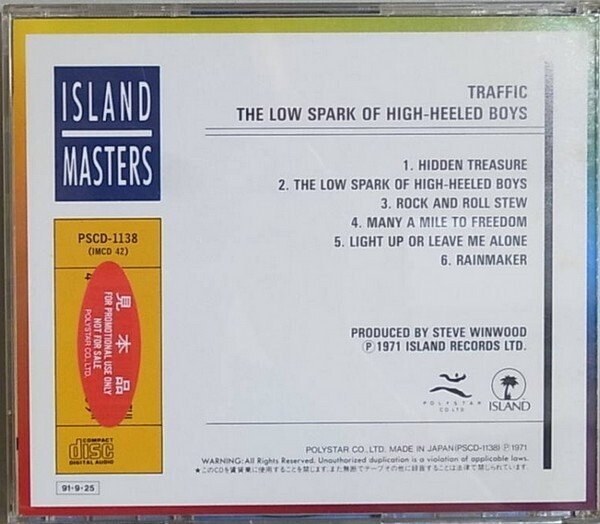

再びDicogs.から。個人的に聴き親しんだポリスター発売の91年発売CDです↓

ところがです。2000年前後のデジタル・リマスター・ブームの中、今度はオリジナルに忠実にという訳なのか「アイランド・リマスター・シリーズ」にてCDでも元の曲順が復活。

そのまま現在に至っているという流れです。

(2002年リマスター紙ジャケCD)

まず私自身の感想としては、昔のCDの曲順が良かったデス。ただでさえ煩い "Light Up or Leave Me Alone" が苦手なので、よりによって表題曲の直後に流れてくると雰囲気ブチ壊しなのです。再度の曲順変更を切に願います💦

〜表記の食い違いが真実?!〜

さてもう1つ。面白い発見を報告します。

始めに紹介した英、米、日のアナログ初期盤のジャケット裏にある曲順表記を見てビックリ。何と英国盤だけ違っていたのです。

英国盤だけ後に変更された曲順!

ここから考えられるのは、本国の英国では、当初より曲順に関して2パターンの案があったのでは?ということです。

最終的に(多分)ドタンバで決まった為に、ジャケットとレーベルで表記の食い違いが起きたように想像します。そして後年、誰かの指示でもう一方の曲順でもリリースしてみた。そんな風に考えると繋がってきます。あくまで推測ですが…💦

この辺りを本作のプロデューサーでもあるスティーヴ・ウィンウッド本人に直接伺いたいものです(笑)

〜曲紹介〜

Side-A

① "Hidden Treasure" 4:11

クリス・ウッドのフルートに深い哀感が…。英国フォークからの影響を感じる一曲です。演奏はジャズっぽさもありB-③"Rainmaker" と対を成す構成です。

② "The Low Spark of High Heeled Boys" 11:41

音楽評論家のピーター・バラカンさん曰く、この曲はドラッグミュージックらしく、ウィンウッドは完全にラリってるそうです💦

透明感ある生ピアノとノイジーなハモンドオルガンが交互に続くスモーキーな即興ソロを聴いているとそんな気も…。終盤のクライマックスは何度聴いても高揚してしまいます。

③ "Light Up or Leave Me Alone" 4:48

Side-B

① "Rock & Roll Stew" 4:23

ジム・キャパルディが歌うもう1曲。こっちの方がイイです。重心低めのファンキーなサウンドは、その後マッスル・ショールズへ出向くバンドの方向性を暗示しています。

② "Many a Mile to Freedom" 7:16

ウィンウッドが書いた隠れた美メロの名曲。これがマイルドで美しいのです。ただ後半の冗長なソロは要らなかったかも…。

③ "Rainmaker" 7:52

ジャズとフォークを昇華しながら、次のスワンプ路線の萌芽も窺える本作は、2つの時期に跨がった作品と言えます。

そこがかえって中途半端で評価を落としていますが、個人的にはトラフィックが産み出した滋味深いアルバムだと確信しております(^^)