【高卒】東京消防庁3類の試験科目は?効率的な勉強方法を解説します!

★本記事でわかること

・東京消防庁三類の試験科目(内容)

・東京消防庁三類の勉強方法

本noteは、東京消防庁三類を対象とした攻略マニュアルです。

試験最大の山場である、教養試験について、科目の特徴や過去問、勉強法を徹底解説しています。

👇出題傾向は下記の記事で詳しくまとめています。

東京消防庁三類の試験科目

東京消防庁三類は、一次選考に教養試験という筆記試験があります。

教養試験とは、あなたの計算処理能力や文章読解力、一般的な基礎学力を測るテストのことです。

特徴は、とにかく科目数が多いことで以下の5分野18科目で構成されています。

【一般知能】

1 数的処理

2 文章理解

【一般知識】

3 社会科学

4 人文科学

5 自然科学

科目ごとの特徴を解説します。

1 数的処理

数的推理

判断推理

空間把握

資料解釈

これら4科目で構成される分野です。

計算問題を多く含む分野のため、苦手な人が圧倒的に多いんですよね。僕も苦手でした!

<例題1>

<例題2>

こういった問題がたくさん出題されています。数学みたいな問題もあれば、算数やクイズ問題のようなイメージですね。

教養試験の中では出題数が圧倒的に多い(約3割)です。

ここで点を取れるかどうかが合否を大きく左右するので、優先的に勉強しましょう。

2 文章理解

現代文

英文

この2科目で構成される分野です。

300字〜400字程度の文章を読んで、趣旨・内容が合っている選択肢を選ぶ問題。

時間をかけて読み込めば解ける問題は多いです。

しかし、1問に3分も使うと時間切れになってしまいます。なので、文章の読み方を身につけて速答できるように準備しておきましょう。

3 社会科学

政治

経済

社会

これら3科目で構成される分野です。

日本国憲法や選挙制度、経済政策や社会時事(日本国外で起きた最新の出来事)などを勉強します。

科目の中でも社会は、日頃からニュースや新聞を見ておけば解ける問題も多いです。

一般知識の中では、出題範囲が狭い方なので得点源にできるといいでしょう。

4 人文科学

日本史

世界史

地理

国語

英語

これら5科目で構成される分野です。

科目を見てわかるように、The 暗記科目です。暗記科目なので、覚えれば覚えた分だけ点数を取りやすいです。

しかし、出題範囲が広く覚えても覚えてもキリがないため、やり過ぎには注意が必要。

5 自然科学

数学

物理

化学

生物

これら4科目で構成される分野です。

見てのとおり、理系科目です。数的処理と同じように計算力が求められるので苦手な人が多いです。

東京消防庁の特徴でもあるのですが、自然科学の出題が大きいです。

なので、全部捨てるとそれだけでかなり不利なので注意してください。勉強する科目や範囲を見極めて着手することが大切ですね。

以上が、教養試験科目です。

東京消防庁三類の過去問

実際に過去問を見て、どんな問題形式なのか確認してみましょう。

東京消防庁三類の過去問は下記の記事で3年分を掲載しています。参考にしてください。

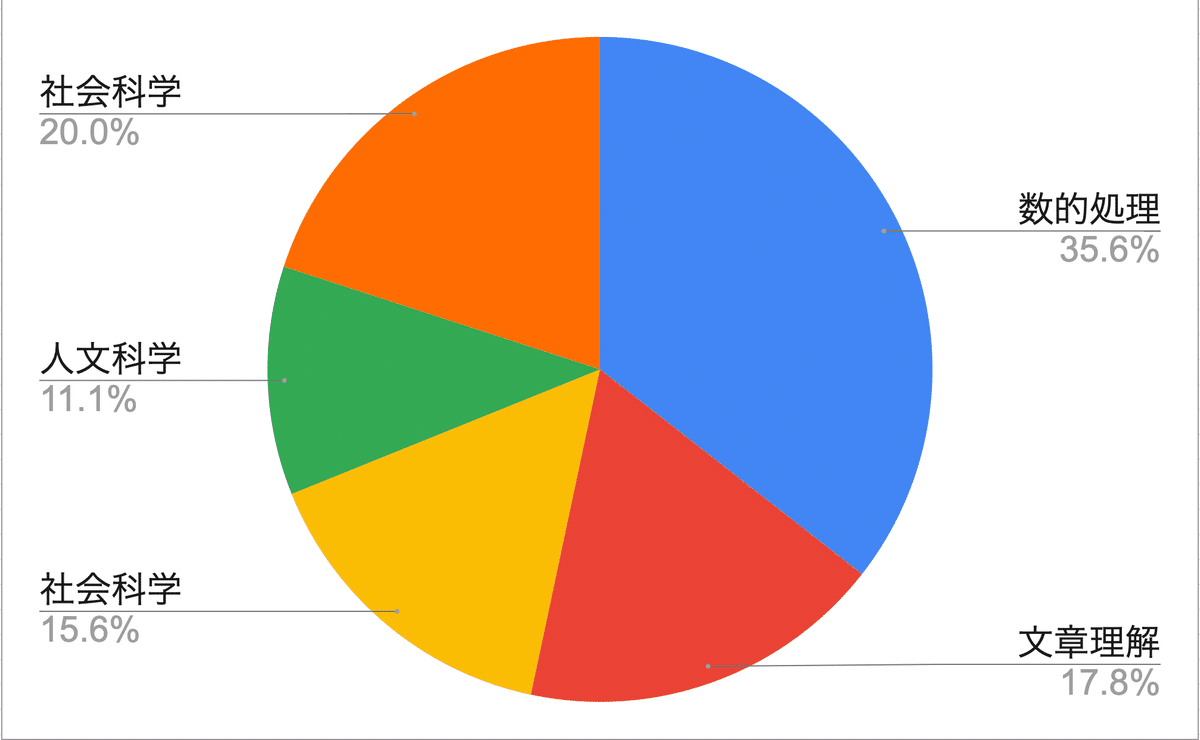

東京消防庁三類の出題傾向

試験科目は多いですが、全科目から均等に出るわけではありません。

なので、どの科目で点を取り、どの科目は手を抜くのかを考えることが大事です。

科目ごとの問題数は次のとおり。

$$

\begin{array}{|l|r|r|r|}

\hline

\text{科目/年} & 2022 & 2023 & 2024 \\

\hline

\text{数的推理} & 4 & 4 & 6 \\

\hline

\text{判断推理} & 4 & 4 & 5 \\

\hline

\text{空間把握} & 2 & 2 & 3 \\

\hline

\text{資料解釈} & 4 & 4 & 2 \\

\hline

\text{文章理解} & 6 & 6 & 6 \\

\hline

\text{政治} & 2 & 2 & 1 \\

\hline

\text{経済} & 1 & 1 & 1 \\

\hline

\text{社会} & 2 & 2 & 4 \\

\hline

\text{日本史} & 2 & 2 & 1 \\

\hline

\text{世界史} & 2 & 2 & 1 \\

\hline

\text{地理} & 2 & 2 & 1 \\

\hline

\text{国語} & 3 & 3 & 5 \\

\hline

\text{英語} & 2 & 2 & 3 \\

\hline

\text{数学} & 3 & 3 & 3 \\

\hline

\text{物理} & 2 & 2 & 1 \\

\hline

\text{化学} & 2 & 2 & 1 \\

\hline

\text{生物} & 2 & 2 & 1 \\

\hline

\end{array}

$$

*上記の科目別出題数は僕自身の解釈であり、公式発表されたものではありません。

まずは数的処理と文章理解、そして政治・国語を優先的に勉強するといいでしょう。これらの科目だけで全体の約6割を占めています。

これらの科目にある程度メドが立たないと、合格は光の彼方なので、勉強当初は、これら主要科目に時間を使ってください。

出題数が少ない科目に時間をかけても総合点は上がりません。すべてを勉強して中途半端になるよりも、まずは出題数の多い科目を確実に正解することが大切です。

なお、過去10年間の分野別頻出度をまとめたデータを次の記事で公開しています。

江本:何から手をつけたら、点になり、効率よく勉強できるのか知りたい人は特にオススメ!

東京消防庁三類の勉強方法

僕自身、公務員試験を受験して大学職員として働いていますが、総じて大変だったのは「科目数が多すぎる」ということです。正直、18科目もまともに勉強しようと思えばとんでもない時間がかかってしまいます。

これまでの受験勉強とは少し違った工夫が必要なので、次に対策方法を紹介しますね。

適当に始めるのNG

最初に、多くの受験者が陥りがちな傾向を紹介します。

これに当てはまったまま勉強しても時間の無駄なので注意!

「とりあえず参考書、問題集を買った。ネット、Youtubeで試験科目や傾向を理解した!これで教養試験を勉強できるぜ!!」

そう思ったはずなのに、いざ参考書や問題集をやろうとしたら

『あれ?結局なにから手をつけたらいいの…?』

こんな感じになる受験者は相当多いです。

こうなってしまう原因は、

あなたが出題傾向をきちんと理解していないまま(したつもりで)勉強しようとしているからです。

勉強できる人とできない人の差

これから勉強の仕方について2パターンを紹介します。

片方は勉強できる人の思考、もう片方は不合格者に多い思考です。

◾️Aパターン

たとえば、東京消防庁の過去問を分析して「東京消防庁の数的推理は『速さ』の出題が多い」というデータがあるとします。

このデータに基づくと、「東京消防庁を受験する人は数的推理の『速さ』から勉強するといい」、ってことになりますよね。

【Aパターン】

数的推理は速さから勉強する!

なぜなら…、東消の数的は速さがよく出るから

◾️Bパターン

一方、他の公務員試験を分析して、警視庁と市消防、さらには海上保安官の数的推理は「速さ」の出題が多い、だとすると。

「もしかすると数的推理は『速さ』が重要なんじゃないか?」という推測が成り立ちます。

【Bパターン】

数的推理は速さから勉強すればいいのかな?

だって…、警視庁や市消防、海上保安の数的推理は速さが多いらしいから。

さて、効率よく勉強するためには「Aパターン」と「Bパターン」のどちらの思考でするのがいいのでしょうか?

正解は「Aパターン」で勉強すること。

なぜなら、勉強範囲を大幅に削減できるからです。簡単にいえば、覚える量が少なくなるので短期間でも十分に対策できるんですね。

東京消防庁で出題頻度の高い分野を理解したうえで勉強する

→Aパターンの思考

参考書や問題集の重要度Aから順番に勉強する

→Bパターンの思考

こう考えれば、圧倒的に「Aパターン」で勉強するべきです。

勉強が苦手、点数が取れない人の多くは、がむしゃらに問題数をたくさんこなして、そのとき覚えた知識を本試験で使う、いわば「Bパターン」のようなな勉強をしています。

それに対して勉強ができる人は、まずは出題範囲をきちんと理解し、必要な科目・範囲にそって勉強する手法をとります。

これができる人とできない人の差です。

出題範囲をきちんと理解していると、他のライバルたちが100問解かないとできるようにならないところを、たった10問解けばできるようになるくらいの差が生まれるのです。

そして、この正しい思考法で勉強をしていくためには、やはり「過去問分析」をして、正しく出題範囲を理解することが不可欠になります。

出題範囲を理解して勉強すれば、

どの科目がよく出て、

必要ない分野はどこなのか

を、簡単に判断できます。逆にいえば、何も知らないまま適当に勉強するから落ちるのです。

そもそも人生のかかった試験なのに、適当に対策すること自体がナンセンスなんですよね…。

ぜひ、勉強を始める前に、東京消防庁三類の出題範囲を理解してから勉強してください。

★過去10年間の出題範囲を公開★

独学で勉強している方やこれから対策を始める人は、過去問を集めたり、分析したり一人では難しいこともあると思います。

そこで以下の記事で過去10年間の出題範囲をまとめたデータを公開しています。

「何から勉強すればいいんだろう・・・」と悩んでいる人には必要なデータだと思うので、ぜひ参考にしてください。

いいなと思ったら応援しよう!