第3章第1節 3つの送別会

大井冷光は明治43年末、富山日報社を辞め、久留島武彦が率いるお伽倶楽部の活動に参加するため上京した。冷光自身が10年後に「久留島に見出された」という旨を自伝に書き残している。のちに書かれた冷光に関する論文や著作の多くは、これをもとに「見出されて上京した」と記述するか、抑制を利かせて「久留島を頼って上京した」と書いている。「見出されて上京」と「頼って上京」とでは少々ニュアンスが違う。児童文化の牽引役であった久留島が、冷光を見出したというのは本当なのか。本当だとすれば久留島は冷光のいったい何を評価したのか。

当時25歳の冷光は、地方紙記者である。すでに妻と3歳の長男、生後4か月の次女がいた。同居していた伯母とその家族も養わねばならなかったらしい。就職して4年といえば、ようやく生活が落ち着いてきた頃だろう。久留島がいくら名を馳せた児童文化活動家であったとしても、家庭の事情は冷光がいまさら書生や弟子になることを許さなかったはずである。久留島のお伽倶楽部の活動にしても、一時の流行に終わるかもしれない。それなのになぜ、冷光は安定を捨ててリスクのある道を選んだのか。安定志向の現代人の思考ではなかなか理解できない。

調べ始めた当初、私は明治43年末の上京の理由が気になって仕方なかった。児童文学作品もある富山市の小説家、岩倉政治(1903-2000)は、富山県立農学校の出身である。岩倉から見て冷光は同じ学校の大先輩にあたり、児童文学者としても同郷の先輩にあたる。岩倉は平成2年に冷光の人生を調べなおして「大井冷光再見」という文章をまとめた。その中で「どんな事情が大井冷光をして上京へ踏み切らせたのか。久留島武彦へのかれの強い敬慕のこと以外私は知らない」と書いた。そして、明治41年に冷光が書いた3つのお伽作品への反響があまり無く、その失望と反省が上京の決意になったのではないかと推測した。事実を積み重ねて結論としていえることだが、その推測は全くの誤りであると言わねばならない。

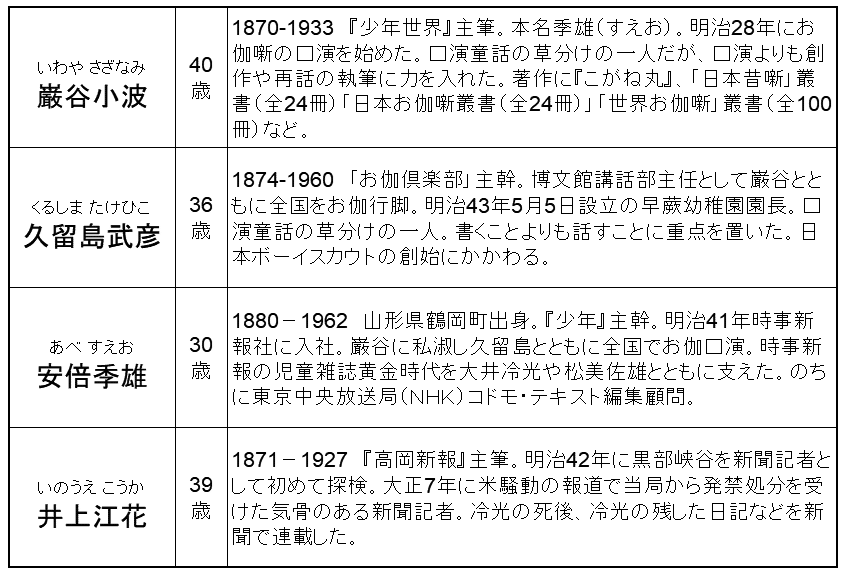

巌谷小波、久留島武彦、安倍季雄、そして井上江花。大井冷光の人生は常に立派な恩師たちに見守られていた。まず、記者を辞めて信じる道を選択するまでの下積み時代を、新聞記事を中心にたどってみたい。

大井冷光を取り巻く4人の師(年齢は明治43年時点)

(2012/09/21 00:25)

◇

『高岡新報』主筆である井上江花の自宅は富山市鹿島町にあった。本社のある高岡市ではなく県都富山市に借家住まいしたのは、富山支局長を務めていたからである。[1]この家には、記者仲間や役人、文化人など多彩な人物が江花を慕って集まった。彼らはこの場所を「鹿島庵」「崑崙庵」などと呼び、江花は庭に梅の古木があることから「老梅居」とも言った。

明治38年ごろから江花は仲間とともに野山に探検に出かけた。探検と言うのは大げさで、明治42年の黒部峡谷の探検を除けば、ほとんどは遠足かハイキングである。江花たちは「北陸探検団」と命名し、規則や団旗団歌もあったという。江花らしいユーモアだったのであろう。団員たちは江花を団長といわず司令と呼んだ。大井信勝(のちの冷光)は北陸探検団の最も熱心な団員の一人だった。

「母校を去る感」と涙

明治43年12月17日、土曜日。午後1時から「老梅居」で大井冷光の送別会が開かれた。思えば5年前の明治38年11月、一年志願兵として金沢第9師団に入隊するときも、探検団にささやかな送別会を開いてもらった。あの時集まったのは江花をはじめ5人だった。今回は団員が27人も集まり、にぎやかな会となった。「思ひ思ひに卓を叩いて希望や気焔を陳べ列ねた」という。「立派なお伽作家になれよ」「東京で名前を挙げろよ」。仲間からそんな励ましがあったのだろうか。冷光は「探検団を去るの感は母校を去るの感に等しい」と言って泣いた。[2]

冷光は、恩師である江花に対していろいろな感情がこみ上げていたはずである。

6年前、人生のどん底にあったとき、見ず知らずの自分に米穀検査所助手の仕事を世話してくれたのが江花だった。ちょうど4年前には、高岡新報の記者に引っ張ってくれた。駆け出しの記者として指導もしてくれた。ところが1年半ほどして、『富山日報』主筆の匹田鋭吉から誘いを受け、冷光は移籍を決断する。そのとき江花は「君のためになることだ。やむを得ないだろう」と言ってくれた。恩を仇で返すといっては言い過ぎだが、冷光の進む道は江花からどんどん遠ざかりつつあった。

果敢な挑戦見守る恩師

江花は、探検団を支えてきた冷光のために送別会を開いた。

江花にしてみれば、常々目をかけてきた弟子が今まさに自分のもとから去ろうとしている。高岡新報に入社させたのにライバル紙に移ってしまう。そして今度は、富山から東京に出てしまうのだ。妻子を抱えながら、まずまず安定した新聞記者の職を投げ打って人生を賭けるだけの価値が、お伽倶楽部というものにそもそもあるのか。一方で、冷光が少年時代からお伽作家の巌谷小波の作品を愛読する"小波信者"であり、新聞記者になる以前に「子供たちを連れて野原でお伽話をすることが好き」と語っていたことを江花は知っていた。冷光は自分の夢に向かって突き進んでいるのだ。

地方紙記者として強い自負のある江花は、冷光の中央志向をどう見ていたのだろうか。数多くの著作の中で、その心情を記した記述は現在見つかっていない。しかし、送別会を開いたことを考えれば、江花は冷光の果敢な挑戦を温かく見守っていたにちがいない。冷光が東京で世話になる久留島武彦は、江花が取材をともにしたこともある元新聞記者だった。あの久留島ならば任せてよいと思ったかもしれない。

送別会では、団からは記念品として大人形や達磨の玩具が贈られた。江花は「体が頑固で大いにフクラニよとて、ガンコとコクラニを送った」という。ガンコとコクラニがどんなものなのかはわからないが、冷光の健康を心配して、江花らしいユーモアを込めた餞別であった。

老梅居での送別会が午後5時に終わるとすぐ、午後7時からもう一つ送別会が待っていた。

富山お伽倶楽部を去る

墨汁吟社と富農倶楽部と富山お伽倶楽部の合同開催の送別会は、富山市公会堂で開かれた。弁護士、医師、新聞記者、軍人、農事家、実業家、俳人、画家。40人の顔ぶれは多彩である。[3]25歳の青年を送り出すのには過分にも見えるが、それは冷光が4年間で培った人の輪の大きさを物語っている。

高田稲光と中川滋治が開会の辞を述べ、冷光が謝辞を述べた。匹田鋭吉や野村嘉六(弁護士)、柳四郎、田村、辻意川(医師)、常川、山田岩次郎(医師)などが挨拶に立ち、さまざまな余興が続いて会場が沸いた。送別会は午後10時に終わった。

翌18日、日曜日の午後2時、同じ公会堂。今度は子供たち向けに「冷光お叔父さんの送別会」が開かれた。[4] 会費は2銭である。大人の顔ぶれは、『北陸政報』記者の竹内水彩(正輔)、日本基督教会富山講義所の中村慶治牧師、布村重次郎(杵人)、前野良太郎(水荘)、中川滋治ら富山お伽倶楽部の面々である。お伽噺の口演あり合唱あり、いかにもお伽倶楽部らしい雰囲気は、冷光を喜ばせた。花束贈呈そして記念撮影。自ら立ち上げに奔走して5か月前に発足させたばかり富山お伽倶楽部を去り、6日後には上京して、久留島武彦が運営する東京のお伽倶楽部で自分の居場所を探すのである。

3つの送別会は、4年の記者生活の間に大井冷光がすでに大きなものを築いていたことを示している。上京後に話を進める前に、冷光が人生のどん底から這い上がるまでを振り返っておかねばならない。

◇

[1]河田稔『ある新聞人の生涯 評伝井上江花』1985年。井上江花『老梅居日記』大正15年(1926年)11月(※『井上江花著作集』第3巻1985年所収)。

[2]『富山日報』明治43年12月18日3面、冷光子送別会。

[3]『北陸タイムス』明治43年12月19日1面、大井冷光送別会、『富山日報』明治43年12月19日3面、公会堂で送別会。現代の感覚では、自社の社員が辞めて送別会が開かれたことを報じる新聞というのは奇妙だが、ライバル紙がそれを報じるというのもまた異様である。

[4]『富山日報』明治43年12月20日3面、無邪気な送別会。

表紙画像は明治時代の日本橋