第5章第5節 室堂で音楽会・揮毫会・演説会

明治42年8月8日の『富山日報』3面に「愈々本日より 立山山頂空前の賑ひ」という記事が出ている。前述したようにそれまで秘密にされてきた音楽会・演説会・揮毫会が、ついに8日から室堂で開催されるという告知記事である。

混乱避け出発は秘密

富山日報の立山接待所は、室堂に1か月間、夏山臨時支局を設置し、そこに大井冷光記者が常駐して記事を送る一方、登山客を蓄音機などでもてなすという企画だった。そしてその期間中に、音楽会・揮毫会・演説会という催しを開催することが謳い文句となっていた。当初、7月23日の記事では、5日に学術大演説会、10日に立山実景画会を開くことまで明らかにしていたのだが、予想以上に大きな反響があり、室堂の大混雑が危ぐされたため一転して開催日を秘密にしてきたのだった。25日の紙面で音楽会開催も告知したが、日程は秘密だった。8月8日の「愈々本日より」の記事には、主筆の匹田鋭吉をはじめ画家や音楽家など参加者14人の名が書かれている。

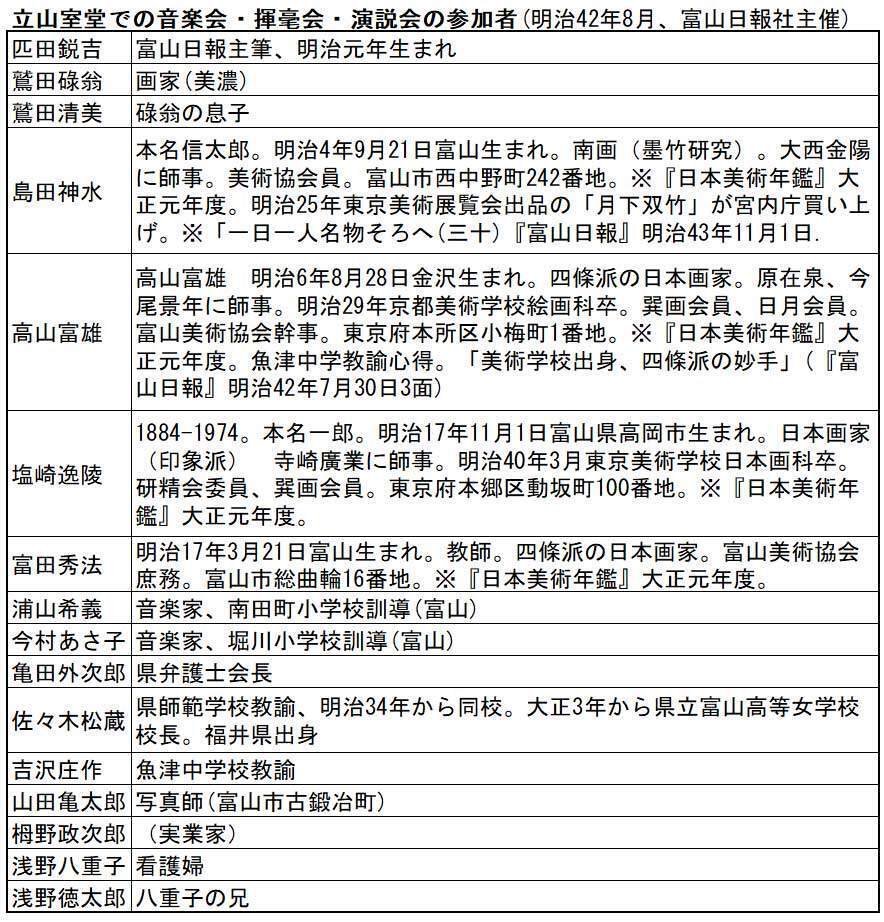

立山室堂での音楽会・揮毫会・演説会の參加者(明治42年8月)

14人が富山を出発したのは前日の7日だった。出発した事実は伏せられ、7日の紙面には女流音楽家の今村あさ子と、日本赤十字富山支部所属の看護婦浅野八重子が登山することになったという記事だけが掲載されている。『富山日報』は、室堂大混雑への警戒を緩めていなかった。同じ8日にこんな記事が出ている。

団体旅行の注意

例年本月の八、九、十、十一の四日間は立山登山者非常に多く室堂満員にて殆大小便に通ふことすら不可能なる程にすし詰めとなる有様なるが、本年は我社の接待所もあり為に其登山者は何百人何千人に達するやも知れず(中略)山頂露宿の覚悟無き団体旅行は成べく右四日を除きたる以外の日を選定して登山する方宜しかるべし

地獄谷に風呂を用意

8月8日は朝から快晴だった。主筆の匹田ら講演者の一行が登ってくることを聞いていた冷光は、接待所を拡張し、地獄谷の風呂に水を張るなど朝から準備に忙しかった。

正午ごろ一足早く室堂に着いた仲語が言った。「日報社の一行12人が登られますから、迎えに行って下さい」。賓客が室堂に来る場合、握飯を持って迎えに行くのが通例になっていた。[1]器械方とよばれる人たちが早速その準備を始めた。

冷光はそれを待たずに草履で一足早く迎えに出かけた。室堂から西への道を降りるのだが、なかなか一行は見えない。途中すれ違った仲語に尋ねると、「女房衆が二人いるのでまだ遅いでしょう」という。およそ1里(約4キロ)、標高差にして220メートルほど下った鏡石(標高2230m)まで来て、そこで一行を待った。

1時間余りたち、午後3時30分になってようやく獅子ケ鼻からの道に白い笠が見えた。先頭はカーキー色の社服で胸に花を飾った主筆の匹田だった。続いて弁護士会長の亀田外次郎、画家の高山富雄。冷光がよく知る人物だった。茣蓙の上から束髪を出した女性は、匹田から紹介されて看護婦の浅野八重子だと分かった。

冷光が「島田さんはどうなさった……」と聞こうとしたとき、「やー、大井さん、御苦労さまな」。後ろの方から元気な顔を見せたのは画家の島田神水だった。島田は竹を得意とする水墨画家でやはり顔見知りだ。「お疲れでございましょう」とねぎらうと、島田は匹田と口を揃えて「思ったよりは易いですな」と言った。

鏡石は、高さ約2.5メートル、幅約2メートル、奥行約1.5メートル。伝説上そのように名付けられたのだが、特に鏡のような平面があるというわけではない。「この石はただこれだけのものですね」と浅野は言った。しかし水墨画家は違う。「鏡の表に元禄美人が扇を持って舞うところが写っています。誠に鏡石の名にそむきませんな」と島田は言った。今までそんな話は聞いたことはないと不審に思って見ると、岩の表に付着したコケが舞い姿にも見えるのだった。

3人が遅れていてまだ来ない。冷光はひと足先に室堂に戻ることにした。途中、仲語の佐伯親人そして神官2人が、握り飯やビールや缶詰を持って迎えにいくのとすれ違った。鏡石でのもてなしについて、匹田は「奉幣使以上の待遇であろうと思ふ厚意感謝の至である」とのちに記している。[2]

匹田鋭吉が俳句添えて便り

この夜の室堂宿泊者は104人である。冷光が接待所で蓄音機を動かしていると、匹田ら15人がドヤドヤと入ってきた。わずか8畳の広さの接待所はすぐにいっぱいになった。「思ったよりはきれいだな」と口々に言う。一行は、地獄谷の露天風呂に入って疲れを癒した。風呂から戻った匹田は上機嫌だった。「あの湯に入ると頭だけが冷えて大変好い心地だ、君……神代の雪を眺めて湯浴哉……悪くはなかろう」。

匹田が俳句を詠むのは珍しかった。すでに詳しく記したように、読売新聞の政治部に在籍していたころから関心は主に政治だったのだが、もともと文芸に興味をもっていた。10日ほど前の7月30日に俳人で政治家の角田竹冷(1857-1919)の講演会が、富山文芸会の主催で開かれたのだが、その角田を招いたのは他でもない匹田だった。『富山日報』の紙面をみると、竹冷の講演要旨が8月1日の紙面に紹介されている。そして4日と5日には河東碧梧桐の記事や俳句が紙面に出ている。俳句界の重要人物が相次いで来県していたこともあり、匹田は歌心を刺激されていたのであろう。

匹田は室堂から『北陸タイムス』編集長の卜部南水に便りを出した。それが同紙8月13日3面に出ていて、そこにも俳句がある。

立山より

立山の霊気に触れて小生俄かに天下の俳人となれり其の一二を左に

神代の雪を眺めてゆあみかな

白山は孤島となりぬ雲の海

小生の俳句を見て天気でも変わりはせぬかと心配する人あれど其事なかりしは幸いなりき

雪堂

卜部南水兄

8日夜の夕食は、白袴をはいた神官が接待した。室堂名物の一つ、タテヤマアザミの味噌汁が大好評で、魚津の藤本旅舘から寄贈された鯛の刺身も、社務所や器械方はもちろん宿泊者全員にふるまわれた。[3]

清笛・ヴァイオリンを生演奏

匹田たち一行が到着した8日夜、午後8時ごろから音楽会が始まった。音楽会と言っても舞台があるわけでない。狭い8畳間で浦山希義と今村あさ子が笛や琴を生演奏をした。

1 清笛月琴合奏(徳健流茉梨花)

2 清笛月琴合奏(平板調久聞歌)

3 提琴月琴合奏(武鮮花)

4 提琴月琴合奏(西皮調)

5 提琴月琴合奏(月宮殿)

6 鳳尾琴と月琴の合奏(筝曲六段)

いずれも明清楽である。音楽会が始まったころはいびきも聞こえたが、曲が進むにつれて、室堂内は静かになった。

浦山君が太い声で『コムエトーセーハー…』などゝ唐人の唄をやり出すと、囲幕の上には顔がだんだん殖える、やがて十時近くとなり、堂内は余りに水を打ち過ぎた様に静まり帰へつて居るので、若しやと案じて居たがやがて曲が終るや、南の隅から北の隅まで室堂破るゝが如き喝采となつた、社員たる僕等は初めて我が社の大音楽会の手答ひを知り得て窃かに胸躍らせた訳合でムる

浦山希義は富山市南田町小学校訓導、今村あさは上新川郡堀川小学校訓導である。[4]

立山室堂の音楽会は、今日の尺度では音楽会とは到底言えないが、明治時代末期に夏にのみ営業する山小屋で楽器を演奏したことは画期的な試みだった。ちなみに17日後の明治42年8月25日、富士山では「富士絶巓大音楽会」が開かれた。毎日電報の音楽記者である加藤庸三(長江)が発案し、加川琴仙が世話人、永井建子が団長格となった。総員約70余名だったという。[5]

画家5人が各々約100枚描く

翌日、匹田たちの一行は揃って立山に登った。午前10時、室堂に戻ると、接待所で画家による揮毫会が開かれた。揮毫するのは、鷲田碌翁・島田神水・高山富雄・富田秀法・塩崎逸陵の5人である。8畳間の中央に毛氈を広げ、その上で5人がひじとひじをすり合わせながら描いた。扇子あり短冊あり、画帖あり絵葉書あり、午後5時頃までそれぞれ百枚前後も描いた、という。

碌翁君の画は豪壮である富雄君や秀治君の画は誠に奇麗である、又逸陵君の画は如何にも素人好きがして嬉しい、殊に竹専門の神水君がこの日に限つて一本の竹も描かず、濃墨、淡彩愈々出でていよいよ其筆力の勁健なるを示されたるは敬服の至であつた

匹田は室堂内の窮屈さにたまらなくなって外に出た。しばらく休んで戻り、亀田と一緒にまた外に出ると、ござを敷いて露営の準備をしている人たちがいた。それは、その晩の演説会の講師、佐々木松蔵と吉沢庄作たちだった。富山日報の演説会が開かれることを予期してか、大勢の登山客で室堂はもうあふれていた。「午後三四時頃には室堂は全く立錐の余地無く後れて着きたるものは屋外に茣蓙を敷きて露営するのを止を得ざるに至りたり」と冷光は記している。匹田は、あらかじめ社務所に交渉してとっていた別席に案内し、講師たちの露営は避けられた。

主筆と博物学者らが演説

冷光は、忙しかったからか、この8月9日の宿泊者数・登山者数・気温などのデータを書き留めていない。ちなみに8日も10日も最低気温は8.9度、10日の登山者が252人と記録されているので、9日の宿泊者は200人近くに上ったものとみられる。

福引大会が終わって、午後8時からいよいよ演説会が開かれた。司会は冷光である。最初に登壇したのはカーキー色の社服を着た主筆の匹田鋭吉だった。匹田は「高山に登るという事は、しだいに宗教的色彩が薄くなり、自然美の鑑賞となって、更に進んで今は体力の鍛練と精神の修養を目的とするようになった」と語り、富山日報社が立山接待所を設けた意義を力説した。2番目は、県弁護士会長の亀田だった。モーニングに白足袋姿の亀田は穏和な口調で、越中人らしい立山自慢を展開した。

予が立山に対して感じたる事第一は山容の非凡なることなり予の意見にては富士山は秀麗にして立山は豪壮なり富士山は愛嬌ありて立山は威厳に富む富士山は愛すべく立山は敬すべし富士山は淑徳高き貴婦人の如く立山は千軍萬馬叱る英雄の如しと評するも亦可ならずや(中略)

最後に一言を附加せん仮に富士山を東の大関とし立山を西の大関として土俵の上に雌雄を決せしむることを得は優勝旗はいずれに帰すべきか単に山の形状のみに就て比較すれば双方五分にして引分とするを相当とすれど其内容に於ては単調なる富士山は多趣味なる立山に匹敵せざること明かなり故に本邦第一の名山なりと断定するも決して過賞にあらざるを信ず

3番目に登壇したのは魚津中学の教諭で博物学の吉沢庄作(37歳?)だった。吉沢は『富山日報』で2年前に「高山旅行」、1年前に「大蓮華山跋渉録」を寄稿し、登山家として広く名を知られるようになっていた。室堂での講演では、学者らしく地学の観点から立山は富士山より古いことを説いた。

吉沢の次は、富山県師範学校の佐々木松蔵である。福井県出身で、明治34年3月、東京高等師範学校理科博物学部を卒業した。佐々木は、やはり地学の観点から立山の噴火口が立山温泉付近であることや材木坂の成り立ちについて専門的に話した。背が高い佐々木は、演壇に立つと頭が鴨居の上から出て、漫画のような光景だったと冷光は記している。[6]

最後の弁士は大井冷光だった。『少年世界』の愛読者会である土曜会(富山市愛宕町76番地)が主唱して編成された少年立山登山隊35人がちょうど室堂に来ていた。冷光が話したのは、立山を開山した佐伯有頼の話だった。これは、8月1日発行されたばかりの『越中お伽噺』第2編に納められた2話のうちの1話である。[7]

室堂に着いた登山者はふつう疲労のため仮眠をとる人が多く、日没ともなれば寝てしまう人も少なくなかったというが、演説会の日は居眠りする人はいなかったという。最後に主筆の匹田の主唱で万歳唱和を行うと、聴衆の中から匹田君万歳と絶叫する者があったという。演説会は3時間近く行われ、午後11時ごろ終わった。

総て室堂宿泊者は終日峻坂を攀ぢ上りたる疲労にて堂に入れば直に睡り、日没後は鼾聲堂に満つるを例とするに此日は一人として居睡りを為すものすら無く冷光のお伽噺を終るまで一同興に入りて静聴し居たるは主催者の特に満足する處なり

◇

※同年8月10日撮影 (富山県立山博物館蔵)

翌朝、匹田たちの一行は午前5時に起床し、旅装を調えたあと、外に出て記念撮影をした。この朝の最低気温は5.6℃。相当寒かったはずだ。

この写真は「立山接待所本日限り閉場」を報じる『富山日報』9月5日付の附録として印刷され、現物が今も富山県立山博物館に残っている。当時の登山者姿を知ることができる貴重な一枚だ。5日2面には写真説明として21人の名が記されている。

多くの人は金剛杖と墨書きした笠を手にしている。ほぼ中央にいる匹田の笠には「HE」の文字がある。詰襟を来た男性が多い。女性は着物である。佐伯等は杓を手にしている。冷光は着物姿のように見えるが、綿入れのようなものを羽織っているだけようにも見える。[8]

撮影した写真師の山田亀太郎は、山好きで明治40年7月の奉幣使の随行写真師となっている。この明治42年は7月に『高岡新報』の主筆、井上江花の黒部峡谷探検に同行したばかりだった。[9]

匹田の一行は、朝食を済ませると、地獄谷と松尾峠を経由して立山温泉に下っていった。11日に立山温泉で一泊し、富山に着いたのは12日の晩であった。

◇

[1]明治36年7月の立山奉幣使の同行記事にも出てくる。

[2]「立山みやげ」4『富山日報』明治42年8月16日3面。

[3]タテヤマアザミの味噌汁、イワタケの吸物、ご飯をつぶして味噌を塗って焼くごへいが室堂の三名物と言われたという。

[4]『富山県教育會雑誌』によると、明治39年8月に教育大会が富山市で開かれた際、音楽会が2日間開かれ、そのときの演奏係は杉江主任以下6人である。

杉江秀(独唱) 富山県師範学校教諭

浅尾初音(合唱) 富山高等女学校教諭

吉岡うた

氣駕良次(ヴァイオリン/箏)

浦山希義 富山市南田町小学校訓導、福井県出身

小池悠作

『中等教育諸学校職員録』明治41年10月によると、当時の音楽教員としては富山県師範学校に高塚鏗爾、富山高等女学校に浅尾初音、高岡高等女学校に吉田なほ(石川県出身)がいた。

[5]永井建子「富士登山の感想」、加藤長江「音楽家富士登山記」、加川琴仙「霊山果して俗化されたる乎」、3編いずれも『音楽界』2巻9号(明治42年9月号)所収。同号の口絵として写真が掲載されている。小松耕輔著『音楽の花ひらく頃 ― わが思い出の楽壇 ― 』。

[6]佐々木は当時富山県立師範学校教頭。博物学を専門としていた。『富山県教育会雑誌』第1号(明治35年3月11日)に「小学校に於ける博物教授の価値」という寄稿がある。大正3年に県立富山高等女学校校長、大正6年に県立女子師範学校校長兼務。大正8年7月、女学生たち一行49人(引率者11人含む)で立山登山を行ったことで知られている。

[7]『富山日報』明治42年7月24日3面には、少年隊のために冷光がお伽噺を語る予定が記されている。『北陸タイムス』明治42年7月29日3面によると、少年隊は往復4日分の会費が2円30銭で、この日の時点で20人近くの応募があったという。富山出発が8月8日であるから、室堂到着は9日、すぐに演説会だったのであろう。

[8]富山県立山博物館『大衆 山へ 大正期登山ブームと立山』2008年、p12に、この写真がやや大きく掲載されている。(平成20年度特別企画展)

[9]「一日一人名物そろえ」18『北陸タイムス』明治43年10月20日1面に山田写真館主人。(2013/07/17 00:14) 2017/02/03修正