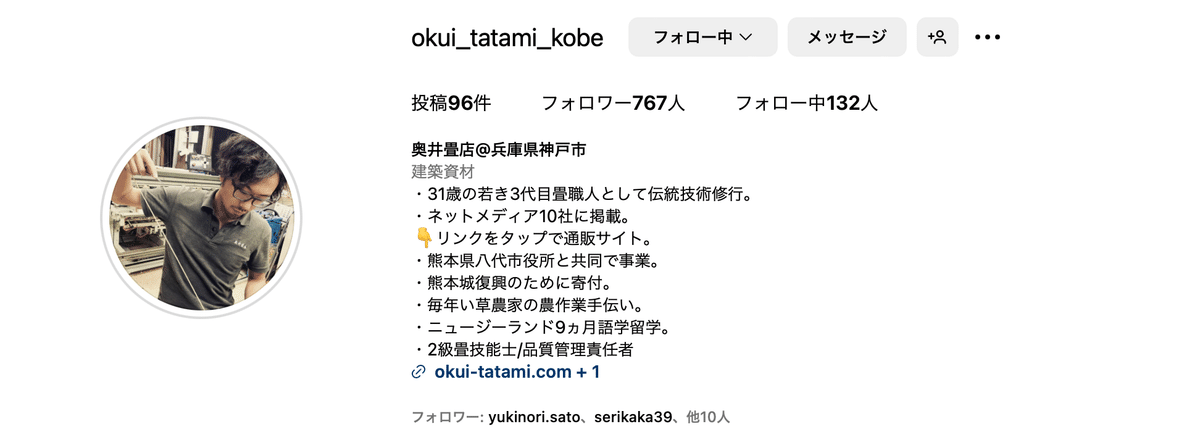

誰もが納得する“本物”を届けることに使命を燃やす | 奥井畳店3代目/畳職人 奥井啓太さん

お店の扉を開けて中に入った途端、さわやかないぐさの香りに一気に包まれた。あまりにも深く新鮮な、その香りに思わず感嘆の声をあげてしまった。

「あ、いぐさの香りします? 毎日作業しているから感じないですけど、やはりするんですね」

神戸市灘区で奥井畳店を営む奥井啓太(おくいけいた)さんは、穏やかに笑う。

奥井さんは祖父弘さんから続く家業を引き継いで3代目であり、職人としても腕をふるっている。

祖父弘さんは、昭和33年にこの地で奥井畳店を開業した。

2代目を父である啓成さんが継ぎ、奥井さんは2代目のもとで若き畳職人として腕を振るい、やがて3代目のバトンが奥井さんに引き継がれようとしている。

店内に漂ういぐさの香りは、刺すような陽射しの中を歩き火照りかけた体をクールダウンしてくれるようで、とても心地がよかった。同時に、子どもの頃に戻ったような懐かしさ、住み慣れた家に帰ってきたような安堵感まで込み上げてくる。

まるで、心に奥深く眠っていた記憶が呼び覚まされるような感覚。

心身ともに、落ち着きを取り戻してくれる香りを持つ畳は、年を重ねるごとに需要が減り、業界全体が縮小していると残念そうに奥井さんは語る。

確かに、数十年前は奥井畳店のようなお店を見かけたが、今では目にする機会もめっきり減った。

「そんな業界だから、父親も僕に家業を継がせようとは思っていなかったと思います」

2代目であり父である啓成さんは、時代の流れとともに畳づくりが衰退産業であることを肌身で感じていた。家業を継ぐかどうかは、奥井さんの意思に任せた。

しかし、奥井さんは、自身のさまざまな紆余曲折を経て、厳しい業況だと感じながらも結論として家業に携わることを決意する。

継ぐまでは、家業である畳についての感情も薄かったが、継いでからその考えも大きかく変わった。畳の世界を深く知るほど、畳の凄さに魅了されていく。

そのまま座ることも、寝そべることもできる、赤ちゃんにもお年寄りにも優しい床材。

断熱性と調湿性を兼ね備え、冬は暖かく、夏は涼しい。

その香りは精神を落ち着かせ集中力すら高める。

まさに、日本文化として誇ることができる伝統床材。

奥井さんは、常にこの誇りを持って畳を作っている。

それだけではない。

奥井さん自身は、畳も含めた日本全体の伝統文化をいかに継承させていくか、その取り組み含めて活動を広げはじめている。

「国境という壁が低くなり、海外諸国の文化を交流する機会が増えるごとに、日本人としてアイデンティティを持つことがとても大切であり、そのアイデンティティは伝統的な文化から引き継がれるものだと思っています」

情報技術の進化で、海外文化がとても身近になり、昔から表現される国際化という次元はどんどん加速している。

まさに、国際化の意識が高い人は、自国に対する文化意識が高いからこそ、他国の文化も理解できるのではないか、と奥井さんは自らの経験をもってそう語る。

畳も、古来より伝わる日本文化のひとつだ。

文化となるには、それ相当の価値があるからこそ。

自国のその価値を語れずして、どうして他国と渡り合うことができるのか。

それは、奥井さん自らが体験し見つけ出した答えでもある。

“本物の畳”をつくりながら、さらにその良さをいかに伝えていくか日々挑戦している。そして、その“想い”は、畳だけでなく日本の伝統文化のいかに広く伝え、後世に継承しようと心を燃やしている。

自分が必要とされる場所を求めて

「家業の仕事に就いたのは26歳のときでした。それまで、畳店を継ぐという意識はまったありませんでした」

当時の心境を素直に振り返る。

本格的に家業に携わるまで、奥井さんは自分の気持ちと向き合いながら、さまざまな紆余曲折をたどった。

「最初は声優を目指していました」

声優に興味を持ったことから、進学した関西学院大学では放送部に所属した。さらに、その探究は尽きず声優養成学校にも通い出す。アルバイトで養成学校の費用を稼ぎながら頑張ってはみたが、養成学校のほうで進級ができず声優の道をあきらめた。

大学卒業後は、大阪市内にある一般企業に入社。営業部門に配属され、先輩の電話の取り次ぎや、資料づくりのサポート、コピー機のメンテナンスといった仕事が奥井さんの日課となった。

その中でも「自分にしかできない仕事はないか」と、やり方など模索をしてみたものの、やりがいにつながるものが見つけられない。

さらに、日を追うごとに心の中に何かが引っかかる違和感もあった。やがてその違和感は、「この会社のものを自分が心からお客様に薦められるのか」という“疑念”の形で顕(あらわ)になる。

「自分が本当に“これはいい”と心底思っているものだったら、もちろん自信を持ってお客様に勧められます。でも、僕の知識不足があったかとは思うのですが、自社商品に対してそこまで感じられなかったんです。自分が納得していない商品を、いいように口上を並べて販売することが大きな抵抗になってしまって……」

やりがいや自己成長に繋がらない、自社製品を心から勧められないといったわだかまりが大きくなり、奥井さんは会社を後にする。

自分にしかできないことは何だろう……?

自問自答を繰り返していく中で、ある思いが明確になっていく。

「自分が成長できて、自分のことを知らない場所で、自分が必要とされる仕事に就きたい」

この思いを実現するためには「日本から出でること」が最もわかりやすいのでは?

奥井さんはそう考え、海外留学を決意する。

選んだ国はニュージーランド。

理由は、日本人留学生が少なかったからだ。

「『自分を知らない場所で必要とされる』ために、日本人が少ないニュージーランドにしました」

さらに、留学費用も渡航費+当面の現地生活費ということで200万円が必要なところを渡航費のみの100万円を用意しただけで留学に臨んだ。

「自分をけしかけるためです。生活費を切り詰めておけば、現地で嫌でも動かざるを得なくなります。まさに“背水の陣”です」

ところが渡航間近になって、あることが発覚する。

「実は、このとき付き合っていた女性との間に子どもができたんです」

さすがに留学を止めようと思ったが、それを押し留めたのはその女性だった。

奥井さんは彼女と籍を入れ、自分が必要とされることを目指し、かつ新たな家族を迎え入れる土台を築くためニュージーランドへと旅立った。

挫折があらたな道を指し示す

「外に出てみて気がついたことがいっぱいありました」

他の外国人との交流は、奥井さんに新たな気づきをもたらした。もっとも印象に残ったのが、自国の文化に対する彼らの熱い“想い”だった。

「他国の人は、自国文化について、ものすごく熱烈に誇りを持って語るんですよね。実は、『日本どうなの?』って聞かれたとき、日本の文化についてまったく何も言えませんでした。そのような自分がとても小さく感じました」

日本で普通に暮らしていたら、この体験はなかっただろうと奥井さんは語る。

自分ごとのように自国の文化に誇り持ち、そして堂々と語る外国人の姿がとても眩しく見えた。

この鮮烈な体験は、この後の奥井さんの中で大きな原動力となるのだが、このときはまだそこまで至っていない。自国のことを堂々と語ることができないことに恥ずかしさを感じる自分がいる、という認識だけだった。

異国の地で、そのようなさまざまな刺激を受けながら、奥井さんは語学の勉強にも励んだ。

「朝6時から起きて勉強漬けの毎日でした」

その甲斐もあり、留学当初は英語をまったく話せなかったにも関わらず、わずか6ヶ月で英語圏外の人たちに対して英語で英語を教える資格を取得した。

「おそらくこのときが一番勉強したと思います」

と奥井さんは笑う。

苦労しながらも少しずつ前進していた留学生活だったが、いざ就職となると厳しかった。日本人が少ないことがかえって仇となり、就職活動は難航した。

そして、9ヶ月目を迎えたころ、留学生活は終焉を迎える。

ニュージーランドでの職がまだまだ先が見えないことが、焦りや不安を増幅させていった。

日本に残した家族が不安がっているのではないか。

日本で定職についたほうがいいのではないか。

日が過ぎるごとに、そのような思いに強く駆られ、ついに奥井さんは帰国する。

家族のことを思っての行動だった。

しかし、妻の思いは真逆だった。

「妻は、僕にニュージーランドでの挑戦を続けて欲しかったようです」

奥井さんの取った行動は、意見の食い違いを生み関係の溝を深め、奥さんと子どもと袂を分かつこととなる。

これまでの目標を半ば逸してしまった奥井さん。

ニュージーランドに戻ることも、他企業へ就職することもさえも、その意味が薄れてしまう。気持ちが萎えてしまった。とはいえ、いつまでもこのような気持ちでいるわけにもいかない。

奥井さんは、家業である畳店を手伝わせて欲しいと父親に申し出る。ただ、このままだと自分の気持ちも中途半端になりかねないので、ある条件を添えた。

「月給5万円で雇ってくれ、って言ったんです」

これまでに畳づくりも手伝ったこともない、まったくの素人だ。もちろん家業の厳しさも知っている。

月給5万円という条件は、厳しい業況の中で一から出直すための決意の表れでもあった。

お客様が求める価値を、精魂込めて実現する

奥井さんが畳店を手伝うと意思表示したことで、家族全員の意識が変わったという。

「需要の環境から家業を縮小するかどうか、両親は迷っていました。ですが、僕が手伝うとなったことで、それやったらもう一踏ん張り頑張ろう、という気持ちになったようです」

再び、地元を中心に営業をかけ、畳の良さを伝えようと奮起する。

その一方で新しい商品も必要だと考え、奥井さんは模索する。

「ちょうど、その頃にカラーの畳が出だしたんですね。畳表(たたみおもて:いぐさで編まれた畳の表面)が樹脂でできていて様々な色がついた畳です」

そのようなものも扱おうか、と奥井さんは真剣に考えていた矢先、熊本に行くことになった。

熊本といえば、いぐさの産地でもある。

「このとき、本物のいぐさを見てきたらどうだ、と父親に言われたんです。そこで、国産いぐさのレスポンスの高さに触れ、自分の考え方が完全に変わりました」

それは、畳そのものに対する意識が変わった瞬間でもあった。

「気づいた瞬間に、“カラーの畳を取り扱うのは違う! 絶対に国産いぐさで作るべきだ!”という考えになりました」

カラーの畳とは、いわゆる人工的なもの。

しかし、いぐさは自然のもの。作り手であるいぐさ農家さんのやり方次第で、いぐさ自体もその後に加工される畳表の質もすべてが変わってくる。つまり、いぐさひとつとってもあらゆる可能性が秘められている。

「何よりも、カラーの畳と比べて耐久性が圧倒的に違います。よいいぐさを使った畳は、やはり畳の“持ち”が違います。カラー畳のような樹脂を使ったものはきれいな状態が続くのは1、2年ぐらい。天然いぐさを使った畳であれば、ずっと使い続けられます」

いぐさについて語る響きには、奥井さんが目指そうとするこだわりの熱意が伝わってくる。

そして、このこだわりは、ただ畳の品質だけでのものではない。

奥井さんは、常にお客様の暮らしやすくなるような配慮を怠らない。だから、使われるお客様の声を必ず聴き、その上でお客さにとって「最良の畳」を提案するという。

「例えば、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭でしたら、二つの考え方があります。

子どもさんが遊んで汚してもいいようにしたいというご家庭でしたら張り替えやすい畳を提案したり、あるいは、子どもにもモノの価値をしっかりと伝えたいとお考えのご家庭であれば高級な畳を提案したり、といったことを意識します」

畳を入れる部屋の使い方や、求める暮らし方の実現を手助けするものこそ、お客様にとって「本当にいいもの」のだ。

あくまでも、お客様が喜び納得いくものをつくりあげることが自分の使命だと心得る。

家業を継ぐ前、様々な紆余曲折をした。

「自分が必要とされること」

その状態を目指し、そのために何ができるのかを探っていた。

それを今、家業の“畳づくり”で実現している。

さらに奥井さんは、「企業勤めしていた経験も生かされている」とも語る。

「あのときは、知識不足もあったと思いますが、自分が売り込む商品に対していいものかどうかわからないままでした。でも、今は違います。本当に自分が納得できて自信を持って勧められるものが、ウチの畳です」

奥井さんは、今、お客様にとって大切な暮らしを支えるために、まさに必要な人であり、それに応えるように“本当にいいもの”を、揺るぎない自信を持って提供している。

これが、3代目畳職人としての使命であり、誇りでもある。

伝統の継承に魂を燃やす

奥井さんの話を伺いながら、畳というのは「あって当たり前のもの」と考えていたことに気づく。

奥井畳店に入った瞬間に感じた、懐かしい感覚、安堵感は、いぐさの香りによって呼び覚まされたものだ。

そして、我が家にいるときでも、ちょっと疲れたとき気兼ねなくのびのびゴロリと横たわるのは、圧倒的に畳の上だ。

それ以外にも、ご先祖様を祀ったり、古来より日本に伝わる茶道、華道といった道を極める場所に使われたりするのも畳の間だ。

幅広いその空間演出力は、他にに類を見ないのではないだろうか。

厳(おごそか)な場にも、人の心が落ち着く場にも、畳はある。

まさに、“柔軟かつ寛容”に日本の暮らしや文化を支えてきた。

その存在価値に気がついていないことに、我ながら少し申し訳ないような、気恥ずかしさを覚えるほどだ。

このことは、別の視点でこう問いかけると、より明確になる。

「もし、畳のない家だったらどうする?」

明らかに、「嫌だ、畳のある部屋は必要だ」と答える。

もちろん、畳に対するこの感覚は「日本人ならでは」のものであり、人や世代でもそれぞれ感じるところは違うかもしれない。

しかし、そう思える感覚こそが、これからもっと大事になるのではないだろうか。

奥井さんは、ニュージーランドでこの体験をしている。

異国地で出会った他国の外国人は、誰もが自国の文化を大切に思い、誇りを持っていた。自分にはそれがなかった。少なくとも、その場で自国の文化ー日本の伝統文化ーについて語ることができなかった。家業が畳職人でありながら……。

日本人同士のなかにいると、自分が日本人であることが当たり前すぎて誰も何も気づかない。

でも、一足でも外に出て、他に日本人がいなければ、すぐに“日本代表”であることを意識させられる。そのような環境、またさまざまな民族が割拠する中で、日本人が日本のことを自分ごととして語れなくなったとき、果たしてそれで国際的な信用を得ていけるものだろうか。

身をもって奥井さんは考えさられた。

古い世代の人は、畳の感覚がまだある。

でも、今の若い世代はどうだろうか。

本当の畳に触れているだろうか。

本当の畳に触れることがなければ、その感覚も、感情も湧くことすらなく、そもそも認識のしようがない。

”本物”の良さを伝えるためにも小学校・幼稚園でワークショップもしたい、と奥井さんは語る。

いくら伝統的な文化といえども、触れる機会がなければ、その存在は無いに等しい。

だから、今、畳だけではなく、日本文化そのものの継承をなんとかしたい、と奥井さんは考えている。

「いぐさ農家さん、畳をつくるための道具職人さん、機械を作る会社、すべてが衰退してきています。そしてこれは、伝統文化のどの分野でも同じ現象が起こっています」

日本文化を知っている世代が少なくなり、文化を知らない世代が増えていく。そうして文化が薄れていく。

果たしてそれでいいのか。

古来より伝わる伝統の衰退は、自国のアイデンティティの衰退そのものではないか。

奥井さんは、そう警鐘を鳴らす。

このことをもっと多くの人に伝えるために、奥井さんは畳づくり以外にも具体的にアクションを起こしている。

それは、伝統文化の継承を支えていく協会を立ち上げる活動だ。

「とにかく、伝統文化に携わるさまざまな方に声をかけています」

必要であれば、どんなに忙しくでも、これだと思う人には積極的に会いに行く。畳ひとつ取ってみても、まだまだ伝えたいことはいっぱいある。

体にも心にも機能し、暮らしそのものを支える畳。

だから、古来より伝統文化として受け継がれてきている。

同様に、今まで伝わってきているものには、すべて意味があり大きな価値があるからだ。

30代の若き畳職人は、伝統文化・産業の本当の価値を伝えるため、職人としての誇りを持ち、我が人生の賭け、その使命を果たさんとしている。

Another story 〜伝統文化×伝統文化で新たな本物の価値を〜

「畳の質も本当に様々なんです。すぐボロボロになる畳もあれば、半永久的に持つものもあります。ボロボロになるのは、最近市場に流れ出した中国産とか格安の畳だけです。

そこは、まさに安かろう悪かろう世界で、畳とは“すぐにボロボロになるもの”と思われるのは本当に心外なんです」

奥井さんの言葉が切々と響く。

毎年、熊本のいぐさ農家に足を運び、農家さんと一緒にいぐさを収穫し、畳表づくりにも手をかけ、いぐさが持つ自然の力を人々の暮らしに役立てたいと真剣に考える。

だから、奥井さんは、お客様のもとに足運び、声を聞き、提案する。

本物の素材への畏敬の念があるからこと、自信を持ってお客様に伝えられる。

それを、もっと多くの人に伝えたい。

少しでも多くの人に畳への興味を持ってもらいたい。

SNSの活動にも積極的に行う。

地道な活動は、少しずつ反応が出てきているという。

その特徴として、海外から畳の発注が入ってくることがある。

可能性はまだまだある。

さらに本物の畳の良さを伝えるために、さまざまな取り組みをしている。

本物の素材を使いながらも、気軽に持ち運べる畳や、ミニチュア畳。

そのミニチュア畳づくりや、畳そのものを縫い上げるワークショップの企画。

ミニ畳を自分で作るワークショップも人気だ。

「できるだけ多くの人に、本物の畳に触れてほしいと思っています。持ち運び畳とかは、瞑想などに興味がある方が求めてこられたりしますし、ミニチュアの畳も外国の方には受けがいいですね」

と笑みをこぼす。

確かに、ミニチュア畳は飾ってもいいし、ちょっと粋な雰囲気を持つ小物置きにもなる。財布などを置くと、なんか福々しいご利益がありそうだ。

そして、それは畳だけではなく、他の伝統文化とのコラボレーショにも余念がない。

「いま、徳島県で活動されている藍染工房さんとのコラボを考えています」

これは、藍染で染めた糸を織って今までにない畳縁をつくる試みだ。

具体的な話が進み、いま開発に取り組んでいる。

そのほかにも書道家や襖職人とのコラボなど精力的にも活動している。

それぞれの伝統文化の掛け合わせで、新しい文化の価値を創造しようとしている。

「この掛け合わせの輪をもっともっと広げていきたいんです」

若い畳職人は、太い針で畳を縫い上げるだけではなく、伝統文化というそれぞれが持つ本物の素材を縫いあげ、日本伝統文化の新たな価値を生み出す土台までもつくりあげようとしている。

取材・執筆:しろかねはじめ(白銀肇/ことはじめライター)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?