【公立学校教員、南極へ行く⑭】南極での建設、雪かき、釣り

12月23日から始まったブリザードは結局24日の昼までおさまらず、活動が再開したのは25日の朝からとなりました。まずは、それぞれのチームで点検作業からです。無くなったものはないか、壊れているものはないか、チェックするのと並行して、設営部門の方達は重機(ブルドーザーやユンボ等)で除雪を行ない、雪に埋もれた道を使うことができるようにしてくれています。「観測事業を成立させるためには、昭和基地という生活の基盤が必要。この基地をみんなで守る。」ブリザードの到来は、昭和基地の大切さを実感する出来事になりました。

南極での建設

ブリザードが過ぎ去って南極授業の取材も再開です。この日は、建築・土木の現場に伺いました。65次隊の建設・土木では、「新夏期隊員宿舎」、通称「シンナツ」の基礎工事が行われます。シンナツは65次隊の活動だけでは完成しません。こうした大きな建築物は複数年にかけて、計画的に作られます。

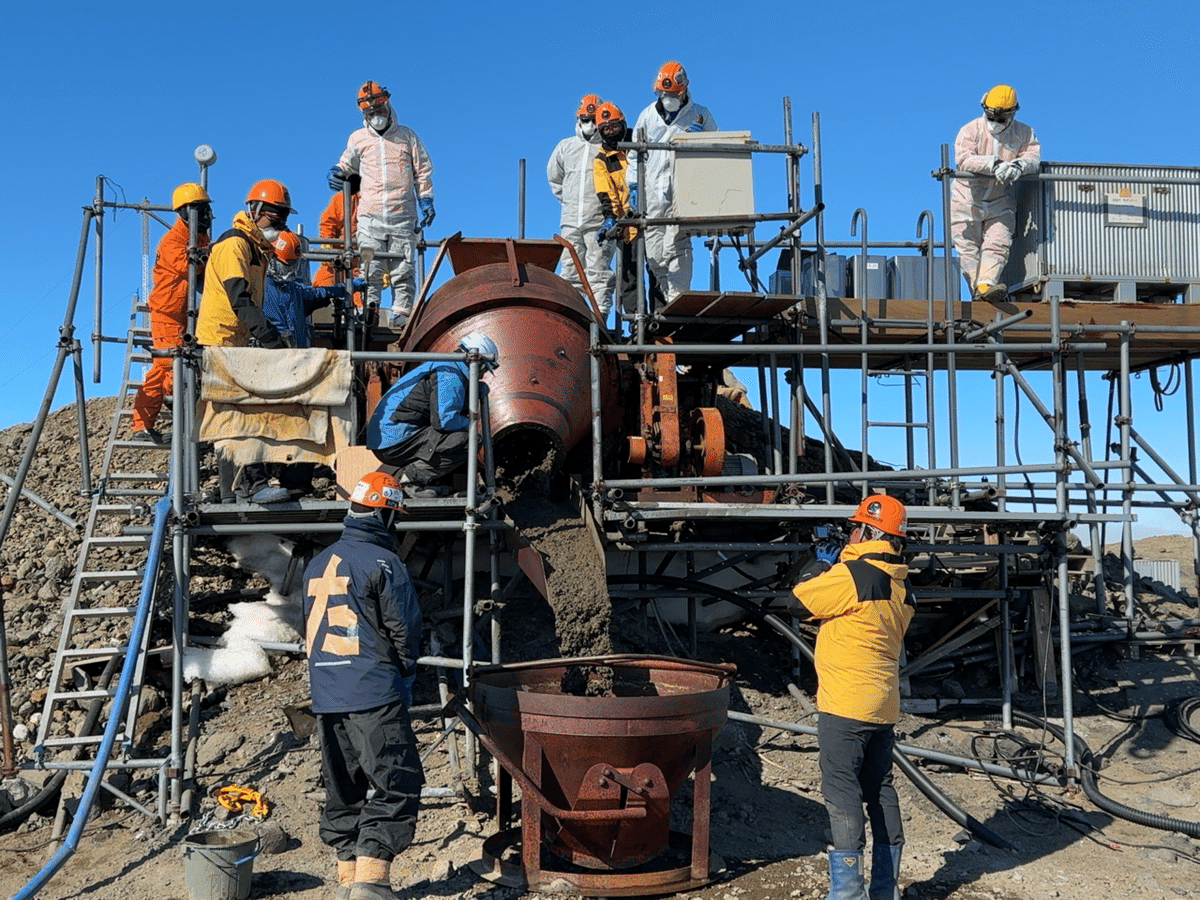

建築・土木の活動で特に思い出に残っているのはコンクリート作りです。日本だとミキサー車などで、簡単に大量に作られると思うのですが、ここは南極昭和基地、ミキサー車などは無いので、コンクリートプラントを立ち上げて作ります。水、セメント、砂利を練り上げて作られたコンクリートは昭和基地の新たな建築物に使われます。

建築・土木の観測隊だけでは人員が足りないので観測系の観測隊、海上自衛隊、医者、料理人、気象庁、報道、大学院生、教員等が参加します。日本で、教員が建築現場で仕事をするなんてことは安全上、絶対にあり得ないのですが、極域の限られた環境ということで、たくさんの配慮をいただき貴重な経験をさせていただきました。

南極での雪かき

私が南極で最も時間を過ごした場所、それがパンジーレーダーです。パンジーレーダーは、対流圏・成層圏・中間圏の風の成分を数分レベルで捉える大型大気レーダーです。世界に誇れるレベルで、とにかく凄くて(語彙レベルの低さ)さまざまな研究のデータで活用されています。

パンジーレーダーを担当する観測隊の方、実は南極越冬4回、夏2回の大ベテランなんです。私が初めての南極と知ると、作業をそっちのけで、昭和基地名物の蜂の巣山を案内してくれました。蜂の巣山はその名の通り、風の浸食によって、蜂の巣のようになった岩が点在する場所です。

案内が終わると、近くにトラックをとめて「砂を集めるよ。」と一言。私はこの砂とたくさんの時間を過ごすことになりました。この砂、何に使われるかというと除雪作業です。普通、除雪作業といえば重機で雪を運ぶことをイメージしますが、南極の除雪作業は砂を集め、雪に砂を撒くことなんです。シャベルで砂を掘り、袋に詰め、トラックに入れる。その後、パンジーレーダーに向かいます。最初に見た感想は「なんだ!これは?」です。

莫大な数のアンテナが露岩に立てられています。東京ドーム2個分の広さに立てられたアンテナの数は1000本以上。「ここに砂を撒いて除雪するんですか?」と僕が尋ねると、「そうだよ。」とベテラン観測隊の方が一言。気の遠くなる作業なんですが、レーダーが密集する場所ではこの地道な作業を積み重ねていくしかないんですよね。「世界に誇る大気レーダー」「人力で砂を撒く除雪」この対比がとても面白かったのと、やはり何事もかっこいいことばっかりではないのだなと再認識しました。

南極での釣り

12月末日、かねてより楽しみにしていたお魚チームの活動に帯同できることになりました。お魚チームのミッションは「南極の海氷の下で生息している魚類の行動と生態を明らかにする」。そのために、海氷にドリルで穴を開け、魚を採集し国内へ持ち帰ったり、音響発信器を取り付けて行動観察したりする活動を行います。

この日は、ドリルで海氷に穴を開け、釣りをするとのこと。「南極で釣りができる」。この言葉だけでもロマンがありますよね。スノーモービルの後部座席にまたがり、昭和基地から10分ほどで活動場所に到着しました。ドリルで海氷に穴を開け、記念すべき第一投です。楽しくお魚チームの方とお話していると、ツン、ツンとあたりがありました。大興奮でリールを巻くと、15センチぐらいの魚が釣れました。ショウワギスです。

その後も、私は呑気に釣りをさせていただいたのですが、お魚チームは、生け簀のお魚の状態を確認したり、受信機の設置準備をしたり、GPSでポイントを確認したりしてチームのミッション達成に向けて着々と活動を続けられていました。

日本で教員をしていては絶対に経験できないことばかりでした。