広重美術館でみる広重五十三次の旅

隈研吾の設計による那珂川町馬頭広重美術館という小さな美術館があります。

江戸の浮世絵師、歌川広重の名前を冠しているので、いつでも広重の浮世絵を見ることができると思ってしまいそうですが、いつもは「浮世絵でわかる!忠臣蔵」や「ざ・歌舞伎」といったテーマ展が行われているので、広重をまとめてみる機会はあまり多くありません。

(「広重と行く東海道の旅 弥次さん喜多さんも同行中!?」(2017)以来かもしれません)

そんな那珂川町馬頭広重美術館ですが、このゴールデンウィークに「広重の東海道五十三次」という広重ど真ん中の企画展が開かれます。副題は「浮世絵でつづる江戸から京への旅」で、旅するように広重が描く東海道が楽しめそうです。

東海道五十三次をいっき見したいところですが、広重が描いた画は五十数点にも及ぶため、会期を二つに分けて展示されます。(なにせ小さな美術館なので)

東海道の中間にあたる袋井(静岡県袋井市)までが前期、見附(同磐田市)から京都までが後期となります。 前期と後期のどちらに行きましょうか。 東海道五十三次のなかで最もよく知られる一つは、山道で急に降り出した夕立に慌てる旅人や農夫を描いた「白雨」でしょう。

頭に被った笠を手で押さえて、前かがみになりながら道を下っていく農夫の姿がリアルです。

隈研吾は「大はしあたけの夕立」を例にあげて、広重が線として描いた雨から八溝スギのルーバー(木の羽板)を着想したと語っています。雨の向こうに見える人々の姿や景色の重なりに、人間と自然との共生を見出したそうです。(「大はしあたけの夕立」は名所江戸百景の1点です)

私は広重の描く「空」にとても興味があります。

旅は早朝の江戸日本橋からはじまります。「朝之景」には、旅の初日を彩る朝焼けが描かれます。大木戸が開いたばかりの日本橋を渡る大名行列、手前には天秤棒をかついだ魚屋。日本橋は朝からとても賑わっています。品川、川崎、神奈川と宿場を一つずつ過ぎるごとに、空が淡い黄赤色から青に変わっていきます。

長いこと日本では「空」は描く対象ではなかったといわれています。18世紀に蘭学とともに西洋画が伝わり、透視遠近法や陰影法を手探りながらも学ぶ絵師が現れます。「視野を切り取る」という西洋画の技法が試され、空が描く対象となっていきます。画のなかの地平線の位置を下げることで、広い空を表現できることを知り、美しい空が描かれるようになります。西洋画を学んだ先人の空を受け継いだ一人が広重だったのではないでしょうか。

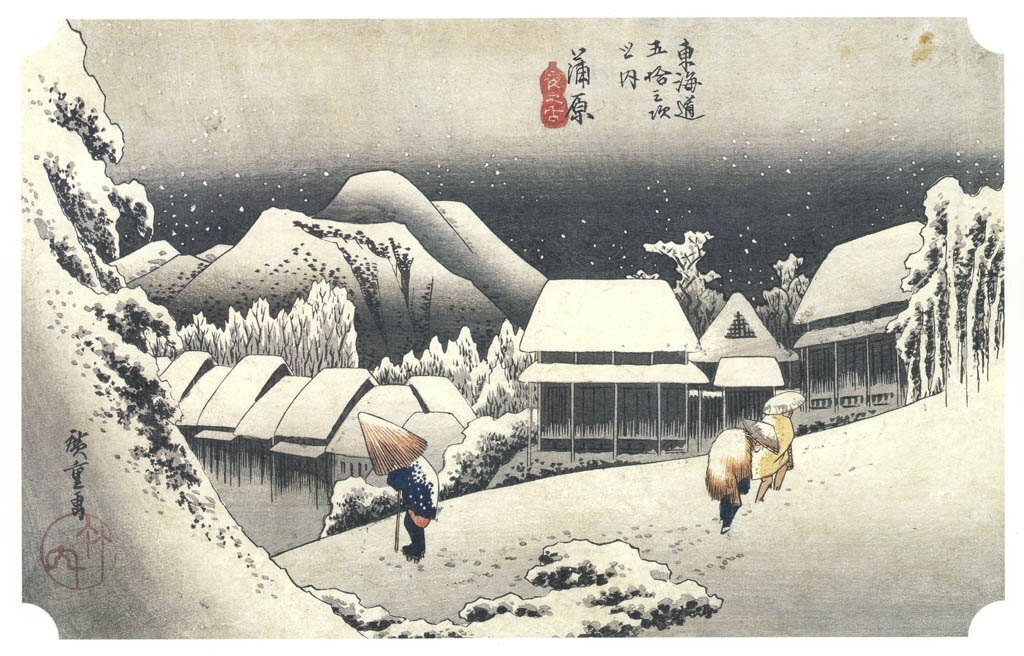

前期には日本橋「朝之景」のほか、箱根の険しい山々と雪の富士山を描いた「湖水図」や深々と降る雪景色を描いた蒲原宿「夜之雪」。

後期は庄野宿「白雨」のほか、箱根と並ぶ難所の大井川の川渡りを描いた島田「大井川駿岸」と金谷「大井川遠岸」などがあり、終点の京都「三条大橋」は遠方に清水寺が見えます。広重五十三次は橋から橋(日本橋から三条大橋)への旅でもあります。

那珂川町馬頭広重美術館

「広重の東海道五十三次」展

前期:2023年4月8日〜5月7日

後期:2023年5月13日~6月18日

美術館までJR宇都宮駅・JR那須塩原駅から車で1時間ほどかかります。

宇都宮線氏家駅と西那須野駅、烏山線烏山駅からバスが出ています。

烏山線は蓄電池駆動電車(ACCUM)です。

<参考>

隈研吾著『建築家、走る』新潮社、2013年

金子信久「江戸の洋風画」、『日本美術全集15』小学館、2014年