東大卒の起業家が「豚汁や」をはじめたら、どうなったのか?

こんにちは、喜多です。

1年半前に豚汁やを始めてわかったこと、これからやることをご報告をさせていただければと思います。

※僕がなぜ「豚汁や」をはじめようと思ったのかは、こちら

第1章:この1年半で実験したこと

豚汁や「Yo-Jo」をオープンしてから1年半、いろんなことを実験してきました。料理に関すること、ビジネスに関すること、場に関すること、その仮説検証の結果をまずは公開したいと思います。

実験したこと1:東京の外苑前の駅前にお店を出してみた

2023年の9月頃から1周間、東京のど真ん中駅チカ1分に、豚汁のお店を出していまいた。

実験結果は…「まあまあ成功」でした!理由は

Good

・駅からのアクセスが良かった!

・お客さんが500人くらい来てくれた!

・一度食べて、また次の日も来てくれる人が結構いた

・「その日、よく寝れた!」「お通じが良くなった!」との報告多数。

・値段以上の寄付を払ってくれる人が多かった

・豚汁を七変化させるアレンジスタイルが好評だった

・お客さん同士の対話も一つのコンテンツだった

・離乳食の子どもが笑顔になるほどの味がつくれた

More

・狭かった!もっと広い場所でやりたい!

・もっと整う空間でやれたらよかった!

・原材料費6割とこだわりすぎて、利益が殆ど出なかった。

・いやー、野菜切るのたいへん!涙 飲食業大変!笑

実験したこと2:高知TSUTAYAにお店を出してみた

2024年の9月あたりに、知人のお店を間借りさせていただいて、2週間ほど高知県のTSUTAYAで豚汁やを出させていただきました。

結果は…「まあまあ失敗!」でした笑理由は超シンプルで

Good

「試行錯誤して自分の味のスタイルが見えてきた」

「つくるオペレーションが安定してきた。」

「地方で出店する経験ができた」

More

「そもそもお客の人通りがあまり発生しない場所」

「短期では口コミが発生しにくい」

「お客は、僕の豚汁を食べたくて来ているわけじゃない」

「お客さんが食べている姿が見えない、感想がもらえない」

「お客さんが自分好みで味をアレンジできる環境をつくれない」

「当然、定食で1杯1000円では、利益は出にくい」

などでした。うーん。

学んだことは

「豚汁のみをただ提供するスタイルは、自分の好みではない」

「僕の豚汁には、単に食べるだけではない意味がある」

「お店を出すなら、場をつくるイメージで長期で出したい」

「僕の豚汁のニーズがあるのは、東京や都市部なのかもしれない」

でした。

そもそも、僕がずっとやってきたホームパーティがこんなイメージなので、

「どうこの世界観に近づけていくか」が次の実験のポイントになります。

実験3:ピクニック用の豚汁をつくってみた

2023年10月は、奈良県の「ピクニックができる道の駅」に出張して、豚汁をつくってきました。結果は…「まあまあ成功でした!」理由は

Good

・使う材料や味噌によって、洋食に合う豚汁もつくれることがわかった。

・食べるシチュエーションによって全然味や風味が違う。

・人を想ってつくることが、こんなにも料理を美味しくする。

More

・地方はやっぱり値段が上がりづらい。

・どんなに美味しくても、値段は環境に依存する。

・僕がやるべきことは、何なのか?を再考する必要がある。

実験4:フェスに出店してみた

東京の多摩地区の、小さなフェスに出店しました。多摩の食材を使い、1杯500円で100杯売れたけど、自分の心はどこか満たされないかんじでした。「喜多が作って、安い定価でたくさん売る」のは、ちょっと自分のスタイルとは違うかな、という再確認でした。

ボーナスステージ1:奥田シェフとの出会い

ついに、会えた!奥田シェフ!料理マスターズ金賞、料理の本質・命の本質を探究する料理人のお料理を山形県鶴岡でいただくことができました。

結論、衝撃以外の何物でもなく、

本当に「水のように身体を流れゆく料理」「言葉では説明できない何かを感じる料理」で、僕の料理センスに非常に大きな進化をもたらしてくれました。

そこから2025年には奥田シェフから学ぶ「奥田塾」に入塾し、最終的には鶴岡にパートナーとともに移住するのですが、それは別のお話。※知りたい方は、こちらのnoteから

実験5:ラーメン化の可能性を試してみる

豚汁からの派生で「食べれば食べるほど健康的になるラーメン」の開発を始めました。食材をペースト状にして「まぜそば」のようにして食べるスタイルはどうか、現在に至るまで100回くらい実験していますが、少しずつっ光明は見えつつあります。

実験6:豚汁やスープの名店を食べ歩いてみる

井の中の蛙になってはいけないので、日本中の豚汁やスープやを、食べ歩いてきました。

結論、既存の店には僕が求める味はありませんでした。僕が求めるのは「天にも昇る、命に感謝したくなるような味」なので、舌先の旨味や脳を刺激する旨味にとどまってはいけないこと、再確認。

実験7:家の食卓を、フルコースの「レストラン」化

美食経験もだいぶ積めてきたので、今回は豚汁単体ではなく「コーチング付き、豚汁込みのフルコース」としてホームパーティを開催していました。

結論、1回1万円、1万5千円でも満足して食べてくれる人はたくさんいました。ただその付加価値の源泉が料理だけだったのかというとそうではなく、コーチングや場での対話込みだったなと思いました。

むしろ「コーチング的な場づくりに、食のエッセンスは非常に重要」ということもわかってきました。

えー、ここまでで2023年の11月ですね笑 3ヶ月間でいいかんじに仮説検証がまわっていました。

ボーナスステージ2:重ね煮や発酵の概念を学ぶ。

2023年の12月は、食材の陰陽を考慮した「重ね煮」の技法や野菜を「蒸す」という考え方や

縄文式の乳酸菌発酵のお漬物の技法を学んできました。

豚汁において、食材を重ねる順番で味が変わったり、つけあわせの漬物の原理がどうなっているのかを学んだことはとても大きく、少しずつ料理の深みに足を踏み入れつつあります。

※2025年1月に行った「オーべルージュ とおのや 要」の発酵料理やどぶろくは衝撃的で、ちょっとこれは学ばなければならないと強く想っています。

実験8:海外のスープの本質は?海外の食材で豚汁はつくれるのか?

2024年の1月まるまる、ペルーに修業に行ってまいりました。そこでは、ペルーの世界一位のレストランの研究所に行ったり、

地元の市場でスープをいただいたりしました。

また、日本の味噌を持ち込み、ペルーの食材を使って豚汁をつくるチャレンジもしてみたり。

わかったことが、ペルーの食材の持っているパワーが凄いことすごいこと。なんというか、すごい生命力を感じる。これは日本のスーパーで売っている食材では感じられないことで、ここにアンデスの土壌や細菌の力を感じざるを得ない。このような野菜を毎日食べてたら、そりゃ元気になる。日本を元気にする鍵は「土と農」にあるのではないかと、確信を持ちました。

実験10:どんな塩が、豚汁を美味しくするのか?

前々から塩にはこだわっていて200種類ほど持っているのだが、ペルーのインカの塩田で、開眼。塩分を含んだ土を食べながら、「この塩は、豚汁のmじゃがいもにめっちゃ合う!」ということを確信。

「豚汁に入れる調味料は、味噌」は固定概念で、「塩だけでもいい」可能性が見えてきた。

実験11:スパイスは豚汁にどう使えるか?

2024年3月頃。豚汁に味噌ではなく塩を使うとすれば、そこには「スパイスをどう使うか」という問いが生まれてくる。とりあえず成城石井や横浜中華街にある和洋中のスパイスをすべて買い集め、手当たり次第実験をすることにした。

この実験は現在も続いているのだが、これは非常に面白く、無限にパターンが存在しているため、研究には時間を要する。なお、多種のスパイスを使った日本で一番食べログの点数の高いカレーは、こちらである。

ボーナスステージ3:イタリアとフランスで美食の修業

2024年5月からは、イタリアでガストロノミーツーリズムに参加したり、フランスのマルセイユで世界三大スープのブイヤベースの研究をしてきたり、韓国で辛味と発酵の研究をしてきました。

異国の食文化を探究していくことは非常に楽しく、自分の料理の幅がどんどんと広がっていくことを感じました。

実験12:自分で農業をしてみたら、どうなるのか?

小田原に土地を借りる機会があったので、そこで農業をしてみました。まったくの自然農法で育つ「マコモダケ」を栽培して、食べてみる挑戦でした。

結論、バッチリとマコモダケはできて、美味しくいただくことができました。逆に、他の作物はやっぱり手をかけないと難しく、「農業の難しさと面白さ」を感じる挑戦でした。次は鶴岡で本格的に始めていく予定です。

また、土の研究で三重県の土井さんという方のところにお邪魔し、土作りの本質を学ばせていただきました。マイクロバイオーム×ガストロノミーの可能性は、めちゃくちゃあるので、じっくりと考えていきたいと思います。

実験13:子ども食堂で豚汁を出したら、どうなるのか?

こども食堂でボランティアをする機会があり、そこで最高の豚汁を寄付して、子どもたちの反応を見るという実験をしてみました。

かねてより、子どもたちの活力のためには、腸内環境を整える豚汁や十分な栄養素を持った食材が大事だと考えていたため、教育の一環として豚汁がどのように機能するかを実験してきました。豚汁は9種類くらい、つくりました笑

結果、子どもたちはパクパク美味しそうに食べていたのですが、

・お菓子には負けてしまった

・親のほうが豚汁を爆食べしていた笑

という事態が発生し、「子どものテイストに合わせた豚汁とは何か?」という新しい宿題をいただきました。

ボーナスステージ4:ガストロノミーツーリズム・ラッシュ!

2024年の6月からは、ガストロノミーツーリズムに沢山参加しました。三つ星レストランシェフの方々や食通の方々と議論させていただく中で、食の本質にまた一つ近づくことができたと感じました。

実験13:究極の味噌を、探し求めて

8月は本業の教育事業で、サマースクールを1週間開催していました。そこで毎日のように豚汁をつくっていたのですが、せっかく人数が100人いるので、「味噌を50種類買って食べ比べをする」という荒業をやってみました。

結論、「すべてに合う究極の味噌は存在しない」「料理や食材ごとに合う味噌が違う」だったのですが、これ以降味噌にハマりすぎて、買い足しすぎて、現在家の冷蔵庫の半分以上を味噌が占める事態になって困っています笑

ですがだいぶ味噌の解像度が上がり、食材や料理を口にした瞬間、どの味噌が合うかがパッとわかるようになりました。

実験14:マレーシアで豚汁はつくれるのか?

東南アジアのスープを研究していると、「マレーシアで豚汁つくれる可能性かもしれない」と思い立ち、2024年9月にはマレーシアに飛びました。そこでローカルのスープからミシュラン二つ星のレストランまでまわり、様々な可能性を検討しました。

結論、地元の芋や木の実やフルーツを用いたスープは、おおいに可能性があるな、と思いました。食による日本文化とマレーシア文化の融合を、今後の施策でやっていくきっかけになりました。

実験15:「自然な甘さ」とは一体なんなのか?

料理に欠かせない「甘み」という要素。しかし人工甘味料や精製糖の味わいと、そうではない自然な甘みの違いがいったい何にあるのか、僕は肌感覚でわかっていなかった。

そこで沖縄の宮古島のサトウキビ畑で、「砂糖の原料のサトウキビをそのままその場で絞ったジュース」を飲んでみた。

結論、これがめちゃくちゃ衝撃的で、「もう日本の甘いもの全部これでいいんじゃないか」ってくらい美味しかったのです。

おそらくサトウキビに含まれるビタミンやミネラル、そして糖の種類が関連していると思われる。この感覚は自分でスープをつくるときにも非常に活きていて、「自然な甘みによる飲みやすさの追求」は豚汁においても非常に重要なのだ。

実験16:海藻の持つ可能性を探究せよ

豚汁には、昆布を入れる。そう。「味の素の原料」となっている旨味成分のグルタミン酸は、海藻から溢れ出てくる。食物繊維やミネラルも豊富だ。日本人の食に海藻は欠かせない文化だ。ならば、極めるしかない。

ということで、2024年は海藻を学びに「海藻合宿」に参加して海に潜ったり、海藻料理の可能性について探究しました。

僕のお気に入りは「すじ青のり」で、圧倒的な旨味と香りがよく、脂をつかう料理とよく合います。他にも昆布の種類の出汁の出方の探究や、岩のりの使い方などを実験しました。

なお、海藻のことを知るなら「シーベジタブルさん」のところへぜひ。圧倒的な熱量と想いで本質を探求されています。

実験16:自然の健康と人体の健康を、重ね合わせる

2024年の9月には、「薩摩会議」に参加してきました。そこでまさに土壌まで含めた生態系と、人体内の腸内細菌の生態系を重ね合わせて考え実践されている方に出会い、

「いやー、そうだよなあ」

と思いつつ、「実際の食に落とし込んで消費者に実感してもらうためにはどうすればいいのか」をしっかりとやることが大事だと改めて感じました。広まっていくためには、「実際に食べてめっちゃ何かを感じる」ということがとて大切だなあ、と。

ここらへんの話はペルーで感じた食材のパワーの話とつながるところがあり、めちゃくちゃ考えさせられました。

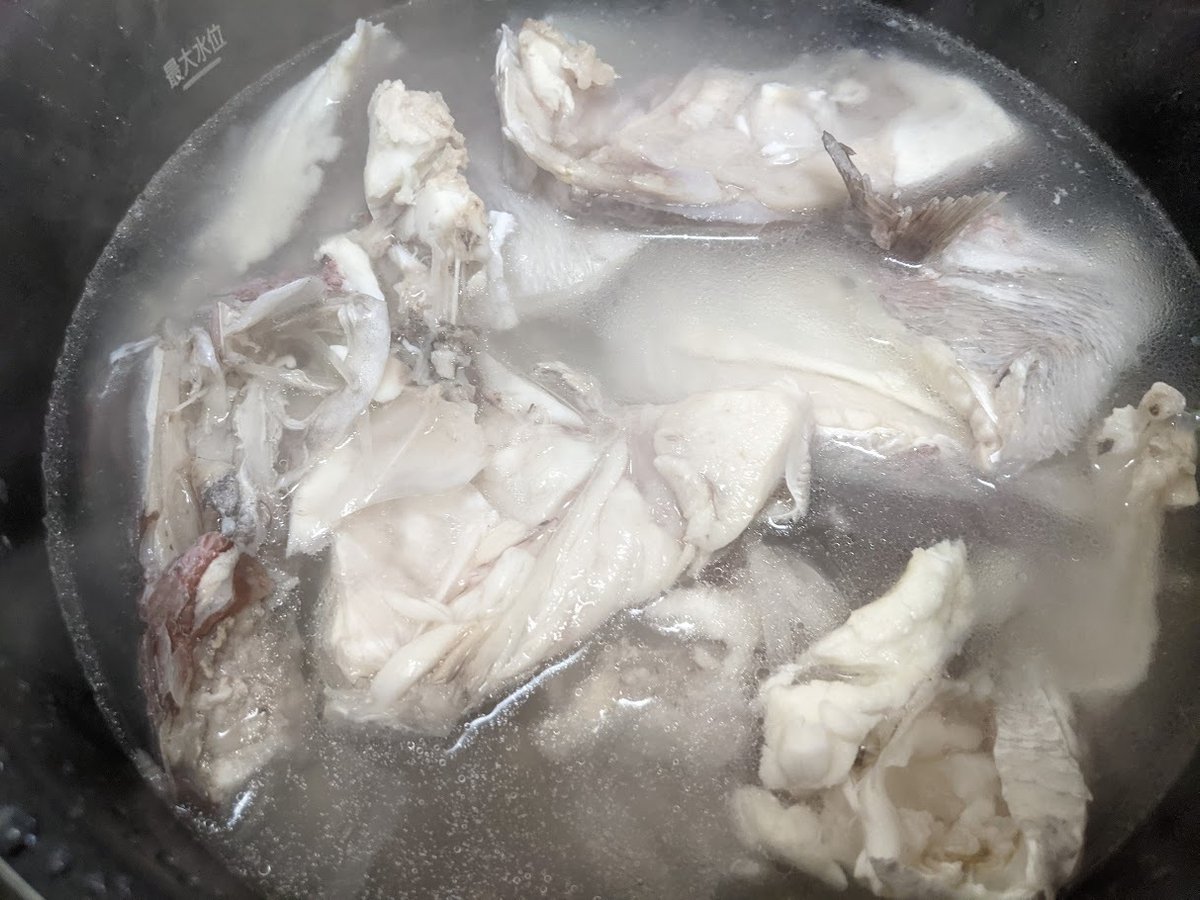

実験17:骨まで食べるスープの味わいの価値

きっかけは、今年の後半、大分県と山形県で美味しい「鯉こく」を食べたことでした。

「鯉こく」とは、鯉の身も皮も骨も内蔵も(?)全部味噌で煮た郷土料理です。色々と食べて比較してわかったのですが、この「丸ごと感」が非常に重要で、そこから生まれる「生命に感謝したくなる味」が、この鯉こくの美味しさを支えているのではないかと。高級レストランの肉料理のソースはほぼ必ずその肉の骨から取っているのと原理は一緒だ。

そこで僕は、鶏の手羽元や鯛のあらを「骨ごと圧力鍋で煮て、ブレンダーで砕く」ということを始めました。

まだこの実験は続いているのですが、結論「僕が目指す味に近づく、めちゃくちゃ重要な調理法」だということがわかりました。「食材と水と塩」だけでめちゃくちゃ美味しくなる。そんな奇跡がここにありました。他にも数十種類くらい候補の食材があるので、全部やってみたいと思います。

なお、このスープが真に美味しくなる条件に「食材に適合する塩を使う」ということがあるのですが、これはおそらく全世界で殆ど知られていない組み合わせなので、イノベーションの余地がここにあると考えています。

実験18:中華料理の旨味のきわみ「頂湯」のスープをつくる

2025年2月。これは日本唯一のミシュラン三つ星中華料理屋の「茶禅華」にいったときの話だ。コースの途中にでてきた「フカヒレスープ」のあまりの美味しさに悶絶してしまったのだ。

フカヒレだけではこんな旨味はでないはず。お店の人に聞いてみると、「金華ハムなどをつかった上湯スープです」とのことだ。

その場で調べてみると、中華料理特有のスープの作り方があり、その頂点に君臨するのが「頂湯」なのだ。丸鶏や豚や金華ハムなど、とにかく「全体性のある旨味たっぷりのもの」を煮込んで清らかなスープにしたものなのだ。

これは僕の実験17とも通じることなので、さっそく僕は現在進行系で「頂湯」づくりをやっている。金華ハムは300gで6000円。とんでもなく高いが、実験のためにはやむを得ない。結果が非常に楽しみだ。

実験19:肉を使わずに、豚汁はつくれるのか?

そんな妄想をしながらAIで調べ物をしていると「肉超え餃子」なるものが存在することを発見した。「本当かぁ?」と僕は半信半疑でお取り寄せをしてみたのだが…

これがめちゃくちゃ美味しかったのだ。

「肉、いらんやん」ってなる。

「肉超え餃子」の名前に、偽りなし。

原材料の鍵は「雑穀」とのこと。特に肉の食感を出すための「タカキビ」がポイントらしい。穀物なのにタンパク質も豊富で、まさにスーパーフード。さっそく各種雑穀を取り寄せて、実験を開始したいと思う。

日本ってもともと肉食文化がなかったはずなので、こういう雑穀や豆がタンパク源になっていたはず。ここにまた戻って、研究をしていきたい。

実験20:スープのとろみと旨味の関係

「丸ごと食材スープ」をつくっていると、こんなことを思うことがある。

「うーん、美味しいんだけど、なんかスッキリしすぎていて物足りないなあ」

と。美味しくなるパターンの食材は「鶏の手羽元」や「鯛のあら」など、かなり脂やゼラチンなどを含み粘度の高いスープになっている。

だとしたら、片栗粉や何かでとろみをつけることができれば、口の中で食材の旨味を感じる時間が増えて、美味しくなるのでは?という仮説だ。いわゆる「餡をつくる」というやつだ。これも実験17と並行して行っている。結果が楽しみだ。

実験21:水によって豚汁の美味しさは変わるのか?

結論、めちゃくちゃ変わりました。まず、イタリアの水で昆布出汁を取ろうと思ったら、まったく美味しくなかった。一方でミネラル多めの水で肉を煮ると、これまた美味しくなった。

「じゃあ、スープごとに美味しい水は違うんじゃないか」

ということになり、震えています。軟水か、硬水か。酸性か、アルカリ性か。どのミネラルを多く含むのか。どれくらいの温度や上昇率で煮込めばいいのか。

実験22:水に浮かぶ日本庭園のお屋敷で、豚汁を出してみる。

2024年の後半では、料理だけでなく、場の実験もさせていただきました。お屋敷という僕の理想に近い空間で豚汁を出したときの所感なのですが、

・そこそこ敷居が高いので、本当に来たい人だけ来れる

・会費は完全寄付制で、平均一人5千円ほどいただけた

・やはり空間まで含めての価値だということを再認識

・なぜか人生の転機としてこの場に来る人が多かった。「離婚して来ました」「転職してきました」「結婚して来ました」など。

・豚汁か僕の存在か、どこか神社的な価値があるのかもしれない。

ということに気づきました。

以上が、この1年半の僕の気づきと仮説検証でした。

料理や飲食業界未経験の自分が、

「生命に感謝したくなるような、感動的なスープをつくりたい」

という想いだけで試行錯誤してきたプロセスが、上記になります。

以上の結果を踏まえて、今後の方向性についてもシェアしたいと思います。

第2章 2025年度の挑戦

1,東京の駅ナカ駅チカに、「至高のスープが味わえる奇跡の豚汁や」をオープンしたい!

お店の形は、この1年半の仮説検証の結果

「普通のお店を出すのは、イヤ」

「値段が決まっていないほうが、よい」

「でも、色んな人にこのスープの価値を知ってほしい」

「価値が分かる人、来たい人に、来てほしい。」

「豚汁を味わうだけでなく、そこから整ったり人生が変わるという付加価値があることが本質」

ということでした。

そこに

「回転率をどうするか?」

「原価率どうするの?」

「会員制にするかどうか?」

「店員のオペレーションをどうするか?」

などのビジネス的な観点が加わった結果、コンセプトは

「30分で人生も体調も整いまくる、奇跡の豚汁や」

を考えています。

提供するものは

「初見の方は、スープとおにぎりのテイクアウトのみが基本。店内には入れない。テイクアウト時に渡されるカードを3枚集めると、店内に入れる会員証と引き換えられる。」

「店内メニューは、日替わりスープ3種類と、スープ定食のみ。定食は、全国のよりすぐりの卵100種から数種類、厳選された日替わり極みのお漬物、気まぐれの一品」

「スープの例は、「手羽元と豚軟骨とセロリの頂湯スープ」「寒鱈と冬野菜のの濃厚ブイヤベース」「雑穀ベースの肉超え豚汁」「食物繊維1日分の無限ミネストローネ」「寝覚めすっきり熟睡カレー」など」

「自分で、好きなものを好きなだけよそる」

「あらゆる厳選された調味料を入れて、好みの味に変えられる。変え方のマニュアルあり。特に塩は300種類から食材に合わせてベストなものが選べる。」

「滞在時間は、基本的に30分以内が目安。」

「入店前、退店時に、希望者にはコーチングカードを受け取ることができ、問いにより1日や人生を見直すことができる。」

「希望者には、好きな食材を美味しくするベストマッチの塩をプレゼント。」

「料金は2000円以上が目安の寄付制だが、それ以下の金額でも出世払いで可。売り上げの10%は子ども食堂への豚汁寄付に使われる。もちろん寄付制なので満足しなければ払わなくても良い」

「混雑時間の場合は、事前予約制。」

「事前予約で鍋ごとの販売もあり。」

のようなことを考えています。

とはいえまずは第一歩として、駅ナカ駅チカのジューススタンドのように「スープ&おにぎりスタンド」をつくることから始めて、お得意様向けに不定期で特別な場で定食を振る舞いつつ、大きな場所を目指していく、のような方法を考えています。

どこの駅で始めようかなー!もしご縁があれば、ぜひご紹介いただきたいです!

2,養生豚汁をこども食堂に寄付したい!

「子どもたちに十分な栄養を届けたい!」「活力を伸ばしてあげたい!」という想いを実現するために、全てのこども食堂に「豚汁の寄付」を行います。具体的には、こども食堂の運営者に「豚汁づくりの極意を伝える実践研修」をオンライン・オフラインで行い、ガイドラインを守ってつくっていただける方には、豚汁材料費として1回のこども食堂開催につき1万〜2万円の寄付をさせていただきます。

3,鶴岡でダイエット・ツーリズムをやりたい!

「美味しすぎるダイエット」をコンセプトに、1〜2週間の鶴岡でのワーケーションで、

・腸内環境分析から自分の痩せパターンを認識

・鶴岡の食材をつかった「美味しいダイエットスープ」を中心に食生活を改善

・健康的で美味しい自炊技術を身につける

・ヘルスケアコーチングで、自分を不摂生たらしめる根本原因を改善

・出羽三山での修業でデトックス&生まれ変わり

などがセットになったダイエットツーリズムをやりたいなあ、と思いっています。

以上が、2025年の目標です!皆さん、ぜひ見守っていてくたさいませ!

第3章 今考えている、今後の展開

2025年の挑戦は足がかりにしか過ぎません。今後の展開では、こんなことを考えています。

・「豚汁で、性格が変えられる?」

これ、腸内環境の研究としては十分あり得る話です。そもそも1年半前のお店で複数回食べた人の睡眠やお通じが劇的に変わっていたところから、可能性はあると睨んでいて。

それを、今回鶴岡移住を契機に研究所で科学的に突き詰めつつ、実験していきたいと思っています。あと、スタンフォード大医学部のプログラムでも腸内環境を学びます。

「人生が変わる、豚汁」を目指していきます。

・目指せ、2000店舗展開&海外展開!

目標というよりは「食べるほどに健康的になる飲食店がインフラとしてこの国にこれくらい無ければいけない」という使命感に近いものがあります。飲食店だけれど、子ども食堂でもあり、神社仏閣でもあり、医療クリニックでもあり。そんな場所を目指していきます。

・家庭にも届く、温かいスープ

栄養たっぷりのスープが、家でも食べたい!という願いを叶えるために、冷凍スープの販売も直に始めていきます。温めて保温容器に入れれば、実は子どもの美味しいお弁当にもなる。働くお母さんの強力な味方になるはず。

けんちん汁や豚汁など、日本でも世界でも、命を繋いできたのはいつだってスープだったはず。栄養たっぷりで本当に美味しいスープが、日本に活力をもたらす。

・学食、給食への展開

給食や学食にこのスープを入れたら、子どもの活力が上がって、勉強も運動もできるようになる、そんなことがあると思っています。

実際に腸内環境や食習慣が子どもの性格や能力に影響してくるという研究結果はかなり出ていて、それをちゃんと社会で証明していくことが大事だと思っています。

以上が、今考えている今後の展開です!お楽しみに!