元高校教員が直面した学校現場の成績処理の現状と課題

1 成績処理とは

学校には多くの業務があります。授業、学級運営、部活動指導、分掌業務など、多岐にわたります。授業もただ1時間行って終わりではなく、その後に成績(評価)をつける必要があります。成績評価は考査などのテストの点数だけでなく、授業中の評価も含まれます。各教科担当者は担当生徒の評価(評定)をつける=成績処理を行う必要がありますが、観点別評価の導入により、学校現場の負担はますます増えているのではないかと感じています。

2 観点別評価

観点別評価とは

観点別評価とは、生徒の学習状況を規定の観点別に評価する方法です。小・中学校ではすでに導入されていた評価方法が、2022年度から高校でも導入されました。、新学習指導要領で整理された資質・能力の3つの柱「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」に沿った観点で、生徒の学習状況を評価します。

従来の評価方法では、主に定期考査(テスト)の成績が大部分を占めており、考査点7割、平常点3割といったシンプルな構成でした。このため、テストが苦手な生徒にとっては成績に影響を及ぼしやすく、授業での取り組みが十分に反映されないことがありました。

一方、観点別評価では、知識・技能だけでなく、思考力や学びに向かう姿勢なども評価の対象となるため、生徒の学習に対する多面的な姿勢や努力が成績に反映されやすくなっています。例えば、普段の授業で積極的に発言したり、課題に真面目に取り組む生徒は、テストの成績が振るわなくても評価を得られるようになりました。このことで、授業中の積極性や継続的な努力が評価され、学習意欲が向上する生徒も増えています。

観点別評価導入の目的

観点別評価導入の目的は、学習評価の改善と、それに伴った教育活動の質の向上が意図されているからです。また、従来の評価方法では、評価がブラックボックス化されており、評価基準や評定基準が曖昧であったものがありました。評定は生徒の進路に関わる大きな指標になるため、観点別評価により従来の課題を改善していくことも期待されております。

3 学校現場における成績処理方法

学校現場によって異なる部分もありますが、私が勤務していた学校では、次のような流れで観点別評価の成績処理を行っていました。観点別評価にはメリットとデメリットがあり、そのため効率的でシンプルな評価システムの必要性を強く感じています。以下に、成績が出るまでの流れを示します。

【成績が出るまでの流れ①】共通事項

年度初めに同教科の先生方と話し合い、学校の基準に沿った観点別基準を作成

考査前後に成績の基準を再確認

成績処理後に教科ごとに成績会議を実施

【成績が出るまでの流れ②】授業点

授業を実施

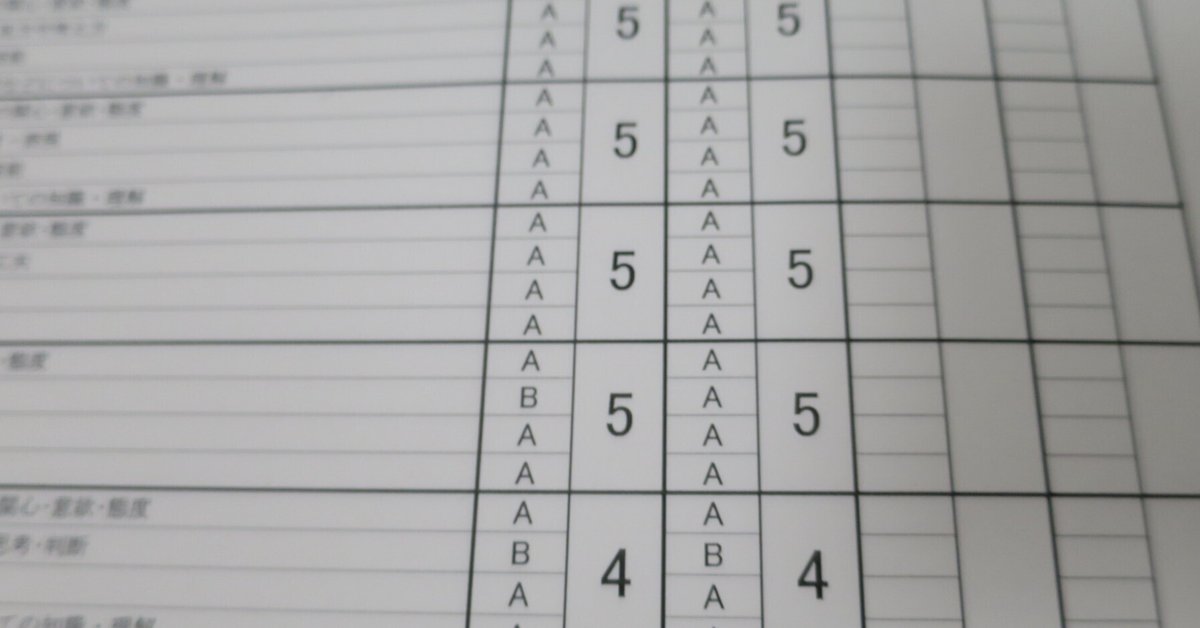

授業ごと、単元ごとに観点別で評価(プリント、演習内容、小テスト、提出物、授業態度など)

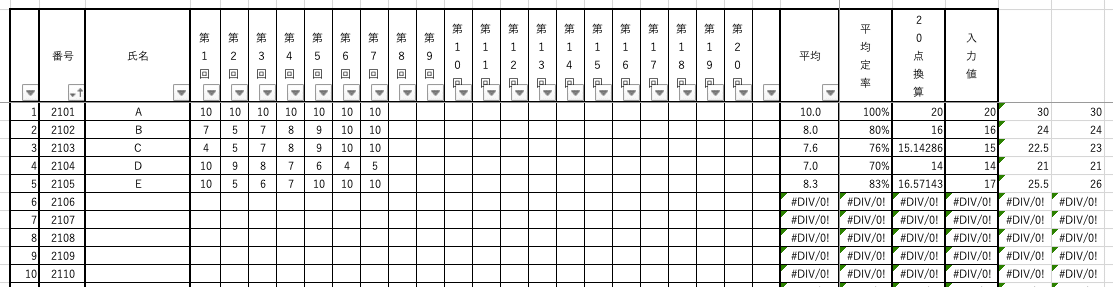

観点別で評価したものをオリジナルで作成したExcelシートなどに入力(評価項目として、提出物の提出状況、授業態度、小テストの結果、演習の取り組み状況、内容などを入力)

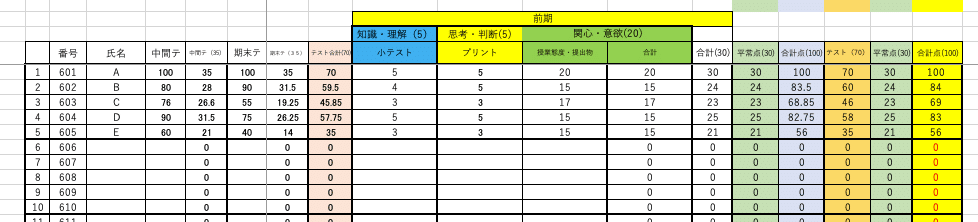

考査前に授業点を観点別に集計し、それぞれの観点ごとに得点を合計して校務支援システムに入力

【成績が出るまでの流れ③】考査点

観点別に考査問題を作成

定期考査を実施

観点別に採点

校務支援システムへ考査点を入力

【成績が出るまでの流れ④】評点(評定)

考査点と授業点を観点ごとに合算して評点(評定)を決定

学校によるが、考査点5割、授業点5割など、授業の比率が高まっている

【観点別評価が導入される前】

観点別評価が導入される前は、成績処理がよりシンプルでした。

<授業編>

授業の実施

定期考査前を中心に提出物をチェック

主に提出物と授業態度を基に平常点(30点分)をつける

<考査編>

考査問題を作成

定期考査を実施

採点

成績処理は、考査点7割、平常点3割でシンプルな形で行っていましたが、現在は観点別評価の導入により複雑化しています。

4 実際に利用していた成績処理シートを一部公開

ここでは、私が成績処理のために利用していたシートを一部公開します。氏名や成績データはもちろん例になります。実際に利用する際はすべて入力をします。こちらに示したのは私が使用していたものになりますが、他にも有用な入力シートはあると思います。

上記のように観点別評価が導入されて、私の場合にはなりますが、

観点別評価導入前:成績シート1枚+校務支援システムへの入力

観点別評価導入後:成績シート4枚+校務支援システムへの入力

このように成績処理をするうえで入力する箇所が明らかに増えました。また、こちらは授業点の成績処理に関する例であり、現状の校務システムではカスタマイズが十分にはされておりません。

一方、定期考査の成績処理に関しては観点別採点などの負担がありますが、この課題解消に向けて自動採点システムが開発されており、徐々にカスタマイズされています。

教員の特徴として、このようなシートをお互いに共有せずに、個人で作成する傾向があると感じます。教員は学校内では個人事業主のように個性を出して指導している部分があります。もちろん組織的にやっている学校もありますが。。。この特質が教員の負担を増やしている原因になっているかもしれません。

5 観点別評価による成績処理のメリットとデメリット

<メリット>

生徒が授業中の姿勢も適切に評価されることで、学習意欲や成績向上につながる

テストが苦手な生徒でも授業の取り組みで挽回するチャンスがある

<デメリット>

従来の成績処理と比較すると教員の負担が増加する(観点ごとの評価項目が増えることで、授業の準備や評価作業に時間がかかる、成績処理の際に複数のデータを入力・確認する必要があるなど)

評価項目が増えることで、教員は授業や業務の中間にやらなければならないことが増える

教員の視点からすると、評点や評定が一見してわかりにくくなる

<課題>

観点別評価に対して、特に授業点に関して、現状の校務支援システムは細かな部分まで対応できていない

成績処理のプロセスが複雑になり、中間マージンが増加した

教員のミスや作業負担が増加した

成績処理後のチェック項目が増え、特に教務担当者の労力が増加した

生徒にとっては、筆記試験が得意な生徒もいるだろうが、そこも含めて正当な評価になっている。一方で、教員にとっては明らかに負担が増えている。

6 シンプルでミスが少ないシステムを求めて

観点別評価は生徒にとって公正な評価を提供できる可能性がある一方で、教員にとっては多くの手間が増えたのも事実です。

教育をより良くする=生徒の成長になりますが、一方で、教員の負担が増加するという相反する事象が発生しています。悪気はもちろんありませんが、全体としては質の低下につながりかねません。

現状では、授業点に関する効率的なシステムが導入されていないように思います。各教員が指導に対して熱意とこだわりを持っているため、統一したシステムの導入は難しい面があります。しかし、現場の負担を軽減し、効率的に成績処理を行えるシステムの導入が強く求められています。

私は、ClickやBubbleなどのノーコードツールでこうした課題を解決できるかに関心を持っています。今後、開発サポートや実際のツール開発など、何らかの形でこのような教育現場の課題に対してサポートを行い、教員・生徒の両者にとってより良い環境のサポートを行えればと思います。

いいなと思ったら応援しよう!