【膝への負担】好き勝手に語る『後屈立ち』

今回は股関節や肩の詰まりが

テーマの動画です

ひねる(回旋)動きを上手にしてみましょう

って動画ですね

そしてこの中で少しだけ

ニーイン・トゥアウトと呼ばれる状態

膝がねじれるような状態ですね

この部分に触れました

そしてコメントの中に

空手には『後屈立ち』という

立ち方・構えがあって

後屈立ちは膝にとっては負担が強い立ち方なのか?

また、できるだけ負担が少なくてすむような方法はあるのか?

といったご質問をいただいたので

記事ではそのあたりをテーマにします

空手、後屈立ち以外にも

参考になるかもしれないので

脚の回旋ってのに興味があれば

空手家さんじゃない方も楽しんでくださいな

まずはそもそも『後屈立ち』っていうのは

こういう立ち方のようです

ちなみに僕は空手経験者なのですが

流派の違いというかスタイルの違いで

後屈立ちは全然詳しくないです

なので経験者視点じゃなく

トレーナー視点で好き勝手に語ります

まぁ詳しくはまた後で…

じゃあいきましょう

✅骨盤に対して相対的にどうなっているか?

まずは後屈立ちうんぬんではなく

カラダの見方としての考え方のようなものです

脚のひねり(回旋)っていうのは

見出しに書いたように

骨盤に対して相対的に

脚がどうなっているのか?

っていう見方をすると理解しやすいかなと

思います

言葉だとよくわからんと思うので

こういうことです

これは

つま先が90°の角度になるように

足を開きましょう

っていうような表現をされたりもします

ちゃんと90°くらい開いてますよね

これは細かい言い方をすると

どちらかの足(つま先)を基準に

反対側の足(つま先)がどうなっているのか?

ということを表しているとも言えます

①左足のつま先の向き(基準)に対して

右足のつま先は90°外側に開いている(外旋)

ということですね

もちろん基準が逆に右足になっても

同じ表現になります

そして、この表現とは違う

表現ができます

それが

②骨盤に対して左右の足のつま先が

それぞれ45°ずつ外側に開いている

という表現ですね

上の写真では

①と②は同じことを

言っていることになります

同じことを表しているなら

どっちでもいいじゃねーか!

ってなるんですが

この場合はどうでしょう?

まず、①はそのままさっきと変わりないですよね

片側のつま先に対して反対側のつま先は

90°外に開いています

でも②はどうでしょう?

この写真では

骨盤に対して

右の脚は90°近く外に開いているけど

左の脚ははほぼ真っ直ぐに近い

こういう表現になります

なので右脚には大きくひねりが起きているけど

左脚はほぼニュートラルでひねりは起きていない

ってことを表していますよね

こういう風に

①のつま先基準にすると

2枚の写真は同じ表現になりますが

②の骨盤を基準にすると

2枚の写真で表現が変わります

これが大切ってことですね

ちなみに動画内で股関節は内側にも外側にも

45°くらいひねることができる場所です

と言いました

つまり下の写真の右脚は90°近く

ひねりが起きている以上は

必ず膝から下、下腿と足首・足でも

ひねりが起きているってことですね

こういうことがわかってくるので

骨盤を基準に相対的に

脚の回旋はどうなっているのか?

っていう見方をしていけると便利ってことです

✅後屈立ちの時の脚の回旋

じゃあ上のことを踏まえて

後屈立ちの時は骨盤に対して

脚がどれくらい回旋しているのかを

見ていきましょう

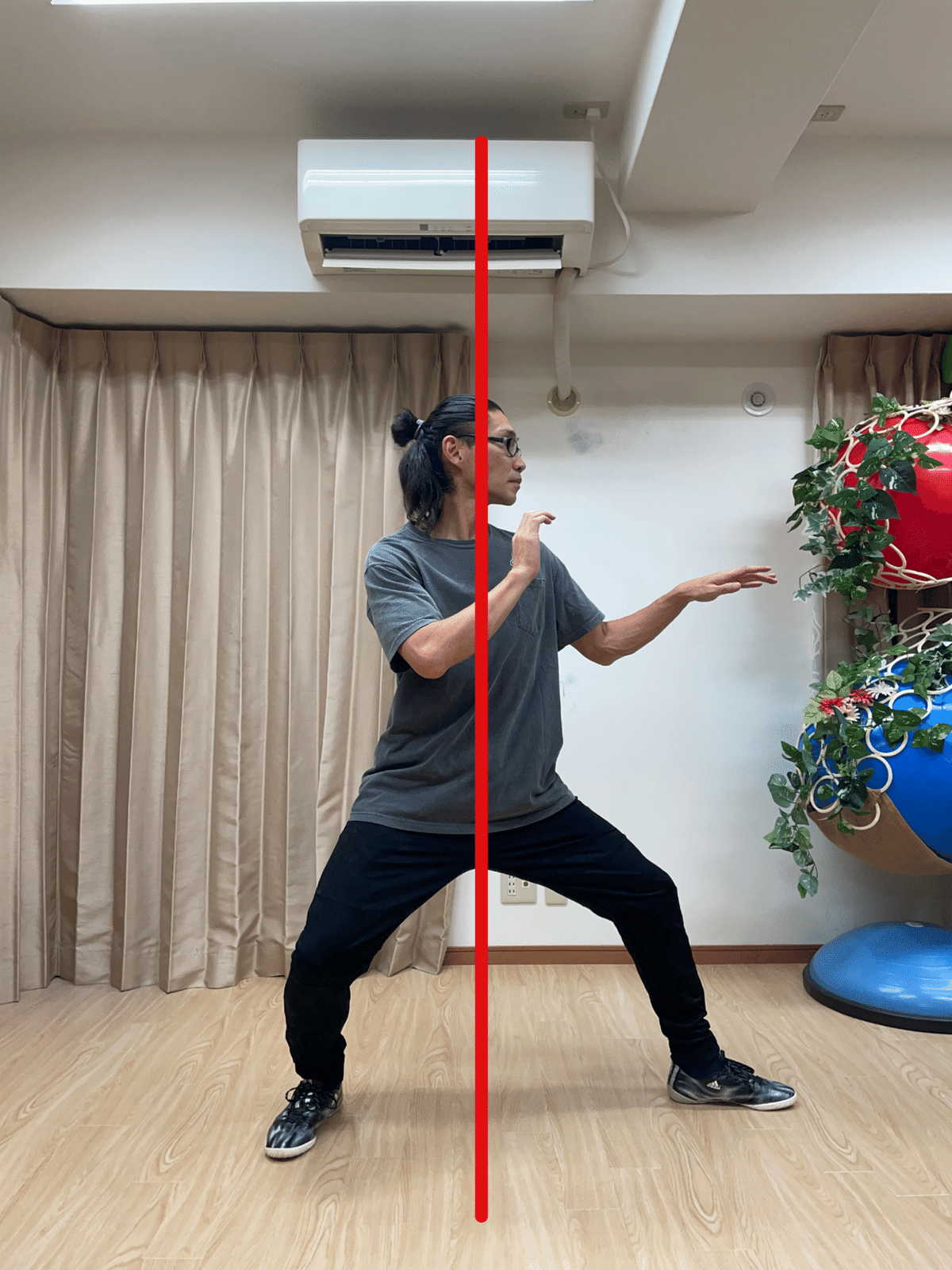

はい、左右で脚の見た目の形が違ったり

上半身の動きもあるので

わかりづらいかもしれませんが

後屈立ちっていうのは

骨盤に対して左右それぞれの脚が

約45°ずつ回旋している立ち方です

こういう時系列で並べると

わかりやすいですかね

脚を横に大きく広げようが

後ろ足(右脚)に大きく体重を乗せようが

骨盤と脚のひねりの関係性は

ほとんど変わりません

そして、最後に上半身と顔は

左足のつま先、つまり相手の方を

向きますがここでも骨盤の向きは

変わりません

なのでほんの少しくらいは

差が出るかとも思いますが

概ね骨盤に対してそれぞれの脚は

45°ずつ回旋している状態が後屈立ちの

時の骨盤と脚の関係性です

そして股関節は45°くらい回旋できる

関節でしたよね?

つまり後屈立ちは股関節の回旋のみで

成立させることが可能な立ち方です

膝より下はひねらなくてもできるって

ことですね

これが後屈立ちは本来は膝に対して

危険な動作ではないと言った理由です

✅後屈立ちの意味

さて、ここからは好き勝手に

後屈立ちについて書かせてもらいます

ここから語ることは本当は全て

『おそらく』という推測の言葉をつけるべき

内容ですが便宜上省略します

空手家さんからすると

こいつ無茶苦茶な事言ってやがる!

って言われる内容かもしれませんがご了承を

まず後屈立ちという立ち方・構えが

存在する以上は

そこには必ず意味があるはずです

では、好き勝手始まります

✅後屈立ちは防御の立ち方!

言葉のままですが更に正確に言うと

相手の攻撃を防ぐために『一瞬だけ』

出てくる立ち方・構え・姿勢・機能です

後屈立ちには

大きく4つの特徴があります

①半身をきっている

・骨盤に対して左右の脚は45°回旋(外旋)

・上半身や頭は相手に向いている

このふたつを同時に成立させると

自然に半身をきるという状態になります

半身をきるっていうのは

これまた2つの意味があって

ひとつは相手に攻撃を

当てづらい状況にしています

相手から見えている胴体の表面積が

小さく見えますね、的が小さいと言えば

いいですかね

特にみぞおちのような攻撃されると

やばい部分がとても狙いにくいです

②相手に入りづらさを感じさせる

これは後屈立ちに限ったことではないですが

そもそも相手に攻撃をしかけづらいな…

って感じさせることは大切です

次の3枚の写真を見比べてみてください

僕の再現性の問題もあるかと思いますが

もしあなたが僕に攻撃を仕掛けようと思った時

1番仕掛けづらいなって感じさせるのは

どれですか?ってことですね

ちなみに左が後屈立ちで真ん中・右は

後屈立ちではないです

③迎撃の空間と時間が生まれる

後屈立ちは後ろ脚に自分の重心を

かなり移動させて

大きく体重を乗せ込んでいます

こういう形・姿勢になると

このラインより前側が

相手の攻撃を捌くための

空間と時間として活用できます

もし、これが重心位置がより相手側(前)に

いくと捌くための空間と時間も小さくなります

そしてこれは完全に言葉遊びですが

これも『半身をきる』です

カラダの右半身を

姿勢や動作の安定のために使いながら

左半身は相手の攻撃を捌いて

迎撃するために使う

つまりカラダの機能を右と左で

半分に切ってしまって活用するから

半身をきるですね

ちなみにこれも余談ですが

後屈立ちはこの構え立ち方のまま

相手の攻撃を捌くのではなくて

一瞬だけ出てくる構えと言いましたが

実際に迎撃し終えるときには

こういう形に変化していることが

多いと思います

④最後の砦ができる

①で狙いの的を小さくされて

②で攻撃しづらい感を感じさせる

そして③でそれでも攻撃してきたものを

空間と時間で捌く

ここまででもかなり相手の攻撃を

防げそうですが、それでも掻い潜ってくる

こともあるでしょう

ただ、③で書きましたが

右半身は姿勢や動作の『安定』を

保つ仕事をしているわけです

つまり相手からするとかなり

強固な壁であり最後の砦として

立ち塞がるものになります

①〜③まででかなり攻撃力を

削がれているので最後の砦を崩すのは

かなり厳しいというわけですね

というわけで①〜④までのことを考えると

後屈立ちは実戦時には一瞬だけ現れる

かなり高度な防御の形

これが後屈立ちは防御の立ち方

と言った理由になります

もう一度だけ言っておきます

僕は後屈立ちほぼ何も知らんです

全て『おそらく』がつく勝手な推測です

✅後屈立ちの成立条件

なぜこいつは詳しくもないのに

推測で好き勝手書いてんだ!ってなりますが

ひとつは推測で好き勝手書くのって楽しいから!

実はこれは結構大きな理由

そしてもうひとつが

質問に対する答えになるからですね

推測とはいえ、僕が後屈立ちに

意味をつけるなら上記の①〜④が

後屈立ちの意味になります

(実は⑤もある 笑)

逆に言えば①〜④までを

全て満たせていないのであれば

それは後屈立ちとは呼べない

ということになります

じゃあ①〜④までを全て満たすためには

後屈立ちという立ち方を成立させるためには

何が必要か?というと

今回のテーマに沿うと大きく2つです

1:骨盤に対して両脚は45°!

はい、ひとつめは最初に出てきましたが

これですね

これが成立していないと①〜④までの

ほとんどが破綻します

一例ですが後屈立ちの姿勢から

骨盤が右回旋した場合

骨盤に対しての右股関節の外旋は

45°を下回ります

そうなるとこういう形になります

どうですか?かなり差し込みやすそうに

見えませんか?

④最後の砦が消えてる状態になってしまうってことですね

こんな感じで骨盤に対して

それぞれの脚は約45°ずつ外旋を

作らないと後屈立ちは成立しません

2:下腿はひねらない!

お待たせしました

この辺りからが質問に直結する部分です

まず、1つめの成立条件

骨盤に対して脚は45°ずつ外旋

これが必要になったわけですが

ここで少し考えてみましょう

確かに股関節は45°くらい

回旋させることができる関節です

そして股関節が45°回旋しているのなら

膝より下はひねらなくてもいいから

膝への負担もあまりありません

ただ、45°回旋できるものを

45°回旋させろっていうのは

もうそこが限界ってことです

更に45°っていっても

全員が全員必ず回旋できるわけでもないです

加齢による関節可動域の減少

個人差による構造的な問題

こういう影響もあるわけですからね

なので45°も回旋できない状態で

股関節に対して脚は45°を作ると

足りない可動域は必ず膝から下が

それを担うことになります

つまり膝が捻れるわけです

後屈立ちは後ろ脚に

多くの体重が乗る立ち方です

そこで膝が捻じれているとこれは

負担になります

更に後屈立ちは防御の立ち方

相手が攻撃をしてくると

その衝撃の影響もあるでしょう

なので股関節で45°を確保できれば

後屈立ちは膝にはそこまで危険ではない

立ち方ですが、できなかった場合には

膝への負担が出てしまう立ち方になってしまう

とも言えます

じゃあどうすればいいのか?

対処方法は2つです

①股関節の回旋可動域を高める

当たり前ですが普段から

股関節の外旋の可動域が高まるように

することは有効です

でも、書いたように加齢とか個人差とか

の影響がある以上はこれで必ず45°が

股関節で確保できるわけではないので

正直あまり現実的ではないですね

②45°にこだわらんでいい

45°にこだわるからそれが出せずに

膝がねじれるんなら、45°にこだわらんでも

いいってことです

もし仮に39°しか回らないならそれでいいです

いや、お前骨盤に対して両脚が45°って

成立条件に挙げてるじゃねーか!

となりますが、いつものイジワルです

大切なのは『両脚』の方です

45°じゃないんです

つまり右脚が39°なら左脚も39°にしましょう

ってことですね

つまり、骨盤に対して

右の脚も左の脚もできるだけ

同じ角度の回旋が起こっている状態を

作り出すことが本当に大切なことです

できることならば45°まで回旋が

理想ではあると思います

ただできないもんをしろっていうのは

そこに理は無いですから文字通り

無理ですから

だから日頃の練習で

できるだけ限界ギリギリの型を

要求しておいて、その時でも

下腿はひねらずに、ということを

カラダに覚えてもらうことが

後屈立ちを練習する目的でもあるとも言えます

10°とかしか股関節がひねれないってのは

確かに後屈立ちとしてはダメですが

その可動域が限界だったら

そもそも後屈立ちどころか

空手ができないです

45°が理想ではあるから

そこは目指すところではある

そして限界に近いところまで回旋させたら

代償動作で膝をひねるっていう

動きを出してしまいやすいから

練習でそれを打ち消しておくことも大切

ただ、無理な場合は45°に

必ずしもこだわる必要はない

後屈立ちは防御のための立ち方で

防御は戦うときにはとても大切な要素

だから練習する目的ももちろんありますが

上に書いたようなことを

日頃から自分のカラダで確かめるための

練習とも言えます

だからこそ股関節の限界回旋可動域を

要求しようともしてると思ってください

正直、数度くらい可動域が足りてなくとも

①から④までの条件は満たせます

✅トレーナーなので…

はい、かなり好き勝手を含めて

自由に書いてきましたが

要は

・できれば45°は理想

・下腿はひねらない

・骨盤に対しての両脚の回旋可動域がほぼ同じ

これを満たせばいいわけです

じゃあその辺に気をつけて後屈立ちの

練習をしてください

で終わったらトレーナーしてないので

最後はトレーナーとして

後屈立ちのためのトレーニング

下腿をひねらずにできるだけ

股関節の外旋を導くための

運動を伝えておきましょう

まずは骨盤に対して

両脚(大腿骨)が均等に45°くらい

回旋している状態で立つ

次にその関係を保ったまま

両脚を横に広げる

ややワイドスクワットのような形

そしてそのまままずはスクワット

ここで大切な確認!

下腿にひねりが起こっていないかを

目視で確認

ニーイン・トゥアウトになっていないか

もし、ここでニーイン・トゥアウトが

起こっているなら原因は2つのうちどちらか

1:股関節の回旋可動域が小さい

2:下腿を回旋させる癖がついている

今回の動画に沿わせると

脚の回旋の協調性が低下している

って言ってもいいですね

主に2の原因用ですがどちらにも

効果はあるスクワットを次はしていきます

よく言われるのはしゃがむ時に

膝を外に広げるように意識してしゃがむ

ニーインですからアウトにしろってことですね

まぁこれでもいいと思います

でもオススメはこっち

まずしゃがむ前のこの状態の時に

外くるぶしの下あたり

やや足裏のアウトエッジよりに

最初にもう体重をかけておく

宣伝させてもらうと

立方骨の動画です↓

立方骨で体重を支えておきます

そして、スクワット動作に入っても

その部分から荷重が抜けてしまわないように

立方骨で体重を支えた状態を

キープすることに1番気をつけてしゃがみます

こうすればわざわざ

膝を外に開こうとしなくとも

ニーインしてくることはありません

そもそも外に開こうとしなくては

いけないっていうことが起きてる時点で

ニーインしたがってる、とも言えますからね

逆にこれはダメな方ですが

スタートで土踏まずがつぶれるように

足の内側に荷重した状態を作って

それをキープしてスクワットすると

すぐにわかります

この状態である以上

ニーインを防ぐことは不可能になります

膝を外に開けばニーインはなくなりますが

土踏まずからも荷重は消えます

そして立方骨に荷重して

スクワットをする時も荷重のキープも

できているのにどうしても

ニーインが起きてしまう場合

これは1つめの原因

股関節の可動域が45°フルに出せない

ってのが理由になるのでその時は

スタートを45°より小さくすればいいです

無理しなくてよいってやつですね

これができてきたら

今までのことは守りながら

特に立方骨には気をつけて

骨盤を横にスライドさせます

そしてここでもニーイントゥアウトが

起きていないかをちゃんと確認

そして骨盤の向き、骨盤と股関節の

関係性が変わっていないのかも確認です

ここまでできたら

少なくとも今回のテーマは

ほぼクリアです

骨盤をスライドさせて

体重が乗っている方が

後屈立ちの後ろ脚になります

なのでここから前脚になる側の

足のつま先と同じ方向に

上半身、顔が向くように

『胸郭』に回旋をかけます

この時に骨盤がついてくると

両脚均等の回旋可動域のルールが

崩れてしまうので注意が必要なのと

骨盤だけでなく後ろ足の荷重

立方骨への荷重がすごく消えやすいです

おそらくよっぽど可動域が

小さくなってしまっている場合を

除けばここで立方骨から荷重が抜けて

土踏まず側に移動してしまう

だからそれと同時にニーインが発生する

このパターンはかなり多いと思います

特に注意して確認してしておきましょう

これで見た目的にもかなり

後屈立ちっぽくなりますし

推測で好き勝手に話した

後屈立ちのシステムも機能している

状態にはなります

ニーインもしていないので膝への

ねじれる負担もほぼないですし

立方骨、外くるぶしの下あたりの

アウトエッジ側に荷重していれば

大腿四頭筋(もも前の筋肉)で

体重を支えることによる膝への負担も

かなり防ぐこともできます

✅まとめ

というわけでこんな感じで

いかがでしょうか?

・骨盤に対して左右の脚の回旋が

ほぼ同じようになっている状態を保つ

・膝から下にひねりが起きないように

立方骨で体重を支えるようにする

・それでも膝にひねりが起きて内側に

入ってしまうのなら45°にこだわらなくていい

まとめるとこういう感じになります

特に足裏のどのあたりで自分の体重を

支えているのかが変わってくると

その変化は膝の動きとも大きく関わってくるので

足裏の荷重に目を向けると

結果的に膝のコントロールもしやすくなるかな

と思います

実は今回の動画

後屈立ちの質問以外にもコメントや

他のsnsなどで膝に負担がかからずに

脚や腰を回すっていうことに関しての

質問が何気に多かったです

なので次回は脚の回旋や膝のねじれに

的を絞ってまた回旋系の動画を

作ろうと思っているので

そちらもぜひお楽しみにしていてくださいな

大阪市 谷町四丁目

パーソナルトレーニングジム