神仏探偵・本田不二雄が案内する 「TOKYO地霊WALK」 vol.4

浅草寺の絶対秘仏と

待乳山の古代史に思いを馳せる

【浅草・浅草寺周辺 後編】

神仏探偵・本田不二雄が案内する「トーキョー地霊ウォーク」。今回は浅草寺の後編。いよいよ巨大本堂に祀られた絶対秘仏の“浅草観音”を詣でます。そしてさらに浅草寺奥の院・待乳山本龍院へ。分け入るほどに、浅草という土地に秘められたミステリーと出会うことになります。地名は浅草ながら、実は深い。そんな土地に秘められた記憶(地霊)をやや深掘りするディープな神仏散歩です。

ぜひ本堂内陣に上がってお参りを

(前編よりつづく)

では、間口34.5m、奥行32.7mの巨大な浅草寺の御本堂へ————。

その内部は外陣と内陣に分かれており、内陣正面には、総金箔押の巨大な宮殿がドンと鎮座。正面には美しい刺繍が施された「お戸張」が降ろされ、中には絶対秘仏のご本尊(聖観音菩薩)のほか、前立ち像など5体の観音像が奉安されているそうです。

しかし、残念ながら拝観は不可。そのためか多くの人は外陣で参拝して踵を返していますが、実は、堂内の右脇から靴を脱いで畳敷の内陣に上がることができます。せっかくですから、宮殿をぐるり巡って参拝してみましょう。

何と、宮殿の真裏には、秘仏の代わりにお参りできる観音菩薩像(いわゆる裏観音)がおられ、本尊の脇侍である不動明王(宮殿の右奥)、愛染明王(同左奥)ともども誰でも拝観できます。慈悲の観音菩薩と人の煩悩を昇華させる明王2尊への参拝をぜひコンプリートしたいですね。

ミステリアスな浅草観音伝説

ところで、宮殿最奥に奉安され、時の住職ですら拝観をはばかるという絶対秘仏が気になります。

寺によれば、秘仏の定めは大化元年(645)に始まったといいます。このため、あまりにも長い期間誰も拝していないこともあり、その実在を疑う声もあったようです。ところが明治2年、勅命により“本尊改め”が行われ、役人が調査したところ〈本尊は確かに存在し、奈良時代様式の聖観音像で、高さ約20センチ、焼けた跡があり、両手足を欠いている〉と報告されています。

その一方で、古来、秘仏本尊は“閻浮檀金(閻浮樹の大森林を流れる砂金)”で作られた一寸八分(5.45センチ)の像といわれ、近隣の某寺では、鎌倉時代に当時の浅草寺のトップが他宗に改宗し、寺を立ち退く際にこの一寸八分の秘仏を帯出して今もその寺に現存しているといいます。

どういうことでしょう?

何とも謎めく展開ですが、浅草寺では、「一寸八分」は江戸時代以来の俗説だとしてこれらの説を否定しています。

また、こんな伝承もあります。

浅草寺の縁起にいう〈檜前浜成・竹成兄弟の網に観音像がかかった〉伝承には前段があり、もとはひとりの旅僧が現在の埼玉県飯能市岩淵に祀った観音像が、大嵐によってお堂ごと川に流され、はるばる浅草の浦に流れ着いた――というものです。驚くべき話ですが、昭和の初期、浅草寺の協力によってかつての堂跡に岩井観音堂が造られ、浅草寺本尊の写し像が祀られたそうです。

いろんな伝説・口碑が重ねられた浅草観音。今も人々を惹きつけてやまない存在です。

浅草寺参詣はまだまだ終わらない

さて、浅草寺といえば本堂で引く「おみくじ」です。

1枚100円。みくじ棒が入った箱をシャカシャカと振り、出てきた棒に書かれた数字の棚から、みくじ紙を取り出します。当寺のおみくじは、平安時代の比叡山延暦寺の高僧・良源が創案した「観音百籤」を継承する伝統のスタイル。凶がよく出ると評判(笑)ですが、その確率は古来より3割。浅草寺の教えでは、「凶が出た人もおそれることなく、辛抱強さをもって誠実に過ごすことで、吉に転じます」とのことです。

なお、本堂とあわせてお参りしたいのが、隣接して境内を構える浅草神社です。

通称「三社様」。祭神は土師真中知命、檜前浜成命、檜前竹成命。そう、前編冒頭に挙げた浅草観音の発祥にかかわる3柱です。

御由緒によれば、真中知の子孫が観音菩薩より「観音堂の傍らに親らを三社権現と称して祀れば、その子孫・土地ともに永劫に繁栄させよう」と夢告されたのがはじまりといいます。

ここで注目は、境内の隅に祀られた「夫婦狛犬」。両者横並びで、注連縄で結ばれた珍しいスタイル。その古風なお姿は狛犬マニアを萌えさせてやみません。まさに縁結び・夫婦和合のアイコン(何と尻尾もハート型!)。お参りしないわけにはいきません。

このほか、生れ年(干支)ごとの守り本尊を祀る影向堂(御朱印はここで授与)、商売繁盛のご利益で知られる銭塚地蔵堂(堂前の「カンカン地蔵」にも注目)、婦人病治癒をはじめ、安産・子授けから裁縫の上達まで、女性に関するご利益を授ける淡島堂、薬師如来と脇侍の日光・月光菩薩および眷属の十二神将、死者の罪業を裁く十王などを祀る薬師堂……。

境内で気になるお堂を見つけたら、結縁を祈るのが吉でしょう。

浅草寺奥の院に秘められた古代史

もう一か所足を延ばしてみたい場所があります。

浅草の奥の院・待乳山本龍院です。浅草寺の二天門から江戸通りに出て東北方面へ歩いて約10分、標高約10メートルのこんもりした丘(何と極短のケーブルカーもあり)に鎮座しています。

通称・待乳山の聖天さん。大聖歓喜天(聖天)を本尊とし、求福良縁を求めて祈れば必ず成就するといわれる霊験あらたかなお寺です。由緒は浅草寺より古く、推古天皇3年(595)突然この土地が小高く盛り上がり、金龍が舞い降りたのが発祥と伝わっています。

なお、山号の「まつち」は、土地が盛り上がった「真の土地(真土)」に由来し、金龍は浅草寺の山号にも名を残しています(金龍山浅草寺)。ここはまさに、浅草の始まりの地「元浅草」といえそうです。

ところで、「まつち」といえば土師真中知の名が浮かびます。偶然でしょうか。

江戸時代の広重が描いた「真土山之図」などを見ると、待乳(真土)山は今より小高い“山”です。江戸湾に隣接していたこの地に山とは意外ですが、調べてみると、何と7000年前の縄文海進(海水が陸地奥深くに浸入した)の時代にも、浅草は海中に浮かぶ孤島のように存在していたようです。

さらに興味深いのは、聖天さん(本龍院)は、江戸湾の孤島の頂に築かれた古墳の上に建てられたと考えられている(鳥居龍蔵『上代の東京と其周囲』)ことです。

とすれば、「待乳山=真中知の山」とは、もとは“浅草の王”というべき土師氏が、江戸湾のランドマークというべき“山”に墳墓を築いて君臨した、この土地の象徴だったのではないでしょうか(ちなみに、古代豪族の土師氏は古墳造営を生業とする氏族でした)。

近代以降、“山”は削られ、今は周囲のビル群に埋もれていますが、浅草は往古、川からの堆積土と海からの砂が打ち寄せる島であり、人やモノや文化が“寄りつく”場でした。

先史の時代、畿内を離れた土師氏はこの”山”を目当てにこの地に寄りつき、土着の漁労民とともに、浅草観音の信仰を育みました。それがのちに源頼朝や徳川家康らの信仰を引き寄せ、今は外国人の観光客を惹きつけています。

そう、浅草という土地は、大昔から人も文化も引き寄せる引力に富んだ場だったのです。

文・写真:本田不二雄

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固くお断りします。

【著者プロフィール】

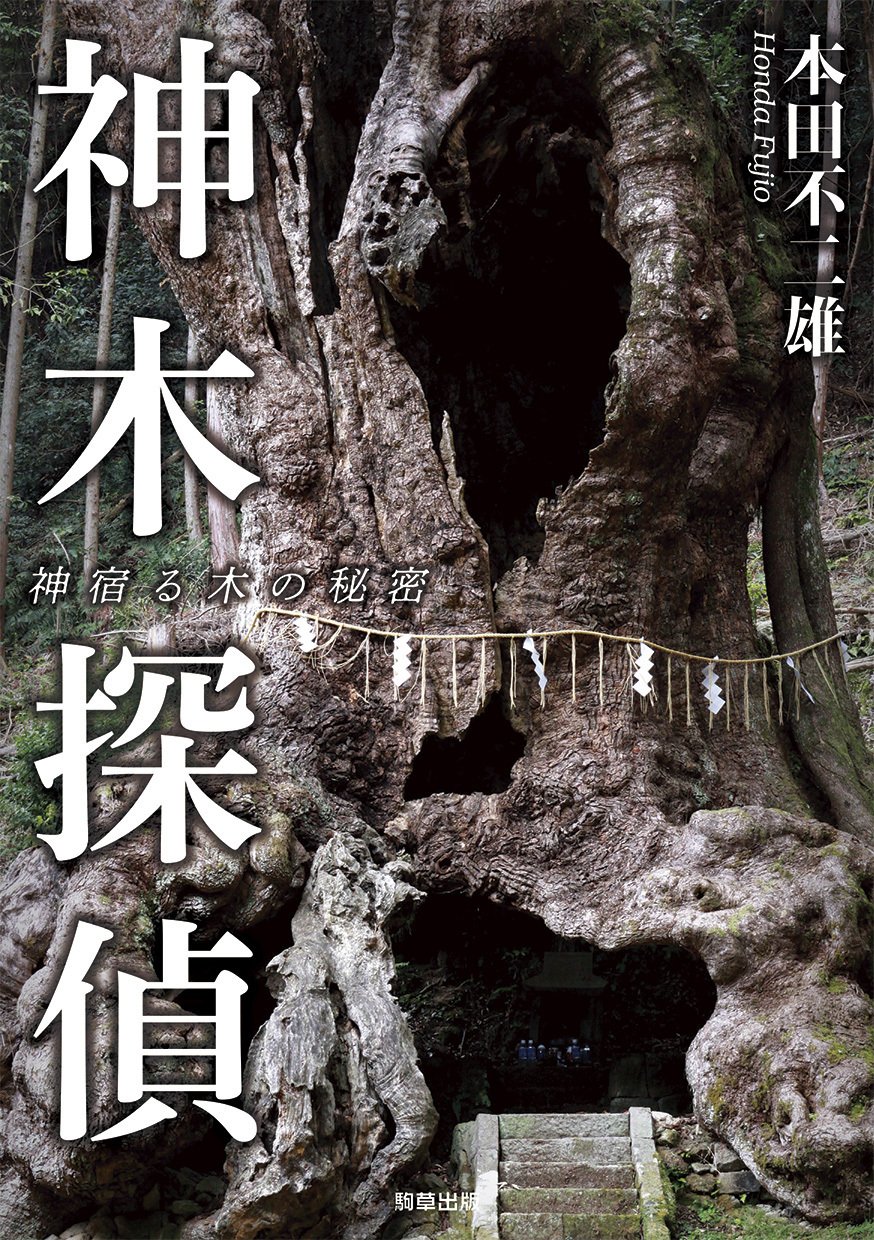

本田不二雄(ほんだ・ふじお)

「神仏探偵」として、全国の神仏方面の「ただならぬモノ」を探索することを歓びとするノンフィクションライター。駒草出版の三部作として好評を博した『ミステリーな仏像』、『神木探偵』、『異界神社』(刊行順)のほか、そこから派生した最近刊『怪仏異神ミステリー』(王様文庫/三笠書房)、『地球の歩き方Books 日本の凄い神木』(Gakken)などの単著がある。Xアカウント @shonen17

『異界神社 ニッポンの奥宮』

本田不二雄 著

2021年8月2日発売

A5変形 214ページ

ISBN:9784909646439、定価 1,980円(税込)

『神木探偵 神宿る木の秘密』

本田不二雄 著

2020年4月10日発売

A5変形 256ページ

ISBN:9784909646293、定価 1,870円(税込)

『ミステリーな仏像』

本田不二雄 著

2017年2月11日発売

A5変形 256ページ

ISBN:9784909646293、定価 1,650円(税込)