京都国立博物館 特別展「京に生きる文化 茶の湯」~展覧会#25~

茶の湯の世界のお宝満載

茶の湯については無作法な私ですが、この展覧会に出展されている品々が、どれほど素晴らしいものかはよくわかります。茶道を嗜んでおられる人なら、きっと手に取ってみたくなるような「名品」が、展示室を移動するたびに目に飛び込んできます。

茶の湯は、「見る・触る・味わう」芸術でしょう。中国では「茶藝」と呼んでいます。日本では精神性を重んじるゆえか、「茶道」ですね。

大勢の人が、茶道具を見て楽しみ、手で触れ、喫してその味わいを五感で感じ取る。その歴史がまた、茶の湯の深さになっています。

展示構成

特別展「京に生きる文化 茶の湯」の展示は、次のような構成になっていました。

序 章:茶の湯へのいざない

京都という地で、「茶の湯」がいかにして根付き、時代とともに変化したのかを、伝世の名品でたどる。

第1章:喫茶文化との出会い

奈良時代に中国からもたらされた喫茶文化が、日本で変化を遂げる様子と、その広がりを紹介する。

第2章:唐物賞玩と会所の茶

禅宗寺院における規範としての茶が続けられる一方、茶の栽培が盛んになるにつれ、武家の会所で唐物を賞玩する茶の文化が生まれる。また寺社の門前で参詣者に茶を振る舞う一服一銭が生まれるなど、広く茶が楽しまれるようになる様子を紹介する。

第3章:わび茶の誕生と町衆文化

町衆文化の隆盛のなかで、日々の暮らしのなかにある道具を用いた、わびの精神を取り入れた茶が生み出される。

第4章:わび茶の発展と天下人

利休がめざしたわび茶は、信長や秀吉といった天下人も魅了した。武将らがこぞって収集した名茶器の数々を紹介する。

第5章:茶の湯の広まり 大名、公家、僧侶、町人

武家、公家、僧侶、町人のあいだで、それぞれの立場で形成され発展した茶の湯を、独自の茶道具などを通して紹介する。

第6章:多様化する喫茶文化 煎茶と製茶

江戸時代、黄檗宗萬福寺開山の隠元和尚が、中国から煎茶をもたらし、喫茶文化はさらなる変化を遂げた。喫茶文化の多様化を、宇治地域での製茶技術の向上の様子などとあわせて紹介する。

第7章:近代の茶の湯 数寄者の茶と教育

明治の文明開化の荒波のなかで、多くの茶道具が海外に流出した。一方、近代数寄者たちの間で茶の湯が流行し、学校教育にも導入された。

京の茶の湯文化を紹介する名品が約200点。一通り観るのに、3時間もかかりました。展示室を進みながら、茶の湯の歴史の変遷をたどります。

京都は、千利休以来の茶道の家元である三千家の宗家がある地です。大きな寺院もあり、茶の湯に関連する名品がたくさん所蔵されています。

しかし、これだけ多数の名品を集めた展覧会は、そうそうは観られないでしょうね。

茶の湯の歴史

茶葉と茶を喫する文化は、遣唐使などを通じて中国から日本へともたらされたようですが、当初は薬として認識され、儀式の供物に用いられることもありました。

鎌倉時代に宋から帰国後に臨済宗を開いた栄西は、『喫茶養生記』という書物を著しました。これは喫茶の薬効を説いたもので、茶書としては我が国最古の書です。この時代でも、茶が薬として認識されていたことが、よくわかります。

薬や禅宗寺院の儀礼として認識されていた茶は、一方で武家のもてなしの文化の中にとりいれられます。これは茶の湯の歴史の中での大きな変化でしょう。

武士たちは茶を楽しむために、貿易によって大陸からもたらされた文物を「唐物」として飾るようになりました。茶の湯が、ただ茶を喫するだけでなく、道具や環境にこだわるようになったわけです。

この時代には、宋から数々の名品がもたらされています。

次の室町時代になっても、武士や公家が行う茶会は、高価な唐物が珍重されますが、この頃には庶民の間でも茶を飲む風習は広まっていました。

唐物偏重の風習に対して、村田珠光(1423~1502)は、唐物(漢)を主体とした茶道具だけではなく、日本(和)でつくられた茶道具を融合させた茶を行うことが大切で、「冷え枯れる」意識をもって茶の湯を行うことを説きました。わび茶精神の始まりです。

わび茶を完成させたのは、だれもが知る千利休です。利休は、織田信長や豊臣秀吉らが、政治的権威を示すものとして茶の湯を利用する中で、彼ら天下人の茶を支える一方で、自らの審美眼によって独自の道具を生み出し、独創性をもって茶の湯を発展させていきました。

現在の茶の湯の原点は、この利休の茶にあると言えるでしょう。

ここまで書いてきたことは、今回の展覧会「京に生きる文化 茶の湯」を観たあと、いわゆる ”一夜漬け” で仕入れた知識です。

茶の湯でもっとも中心になる道具は、もちろん茶碗ですが、それ以外にも、. 棗・ 茶杓・水差し・柄杓・釜・茶筅など、たくさんの茶道具が必要です。

さらに、茶室の床の間には、季節にふさわしい花入・掛け物・香合などが用意されます。

さらに、茶の湯を体現する場として、茶室があります。今回の展覧会では、豊臣秀吉の「黄金の茶室」と千利休の「わびの茶室」である待庵が、復元展示されていました。

茶の湯は「総合芸術」だとつくづく感じました。

国宝の茶碗

今回の展覧会が名品揃いであったことは、すでに書きましたが、特に茶碗は楽しめました。

我が国で国宝に指定されている茶碗はわずか8点です。その内訳は、唐物茶碗が5点、高麗茶碗が1点、国焼が2点です。

唐物はすべて天目で、曜変天目が3点、油滴天目が1点、玳玻天目が1点です。

今回は8点のうちの次の4点が出展されました。

曜変天目(中国・南宋時代 12~13世紀) 京都 龍光院

この曜変天目は前期の前半だけの展示だったので、後期に行った私は観ることができませんでした。滋賀県のMIHO MUSEUM所蔵の「重文 曜変天目」は通期展示でした。

2019年に藤田美術館所蔵の「国宝 曜変天目」を観ましたが、暗闇の中でライトを受けて輝く姿は、まさに宝物でしたね。

玳玻天目(中国・南宋時代 12~13世紀) 京都 相国寺

相国寺の承天閣美術館は大好きな美術館の一つです。

この茶碗は、南宋時代に江西省吉安府の吉州窯で焼かれた小ぶりの茶碗で、玳瑁と呼ばれる亀の甲羅に似ていることからその名が付けられました。

また、内面には唐花文が表されており、この花文から「梅花天目」とも称されることもあります。

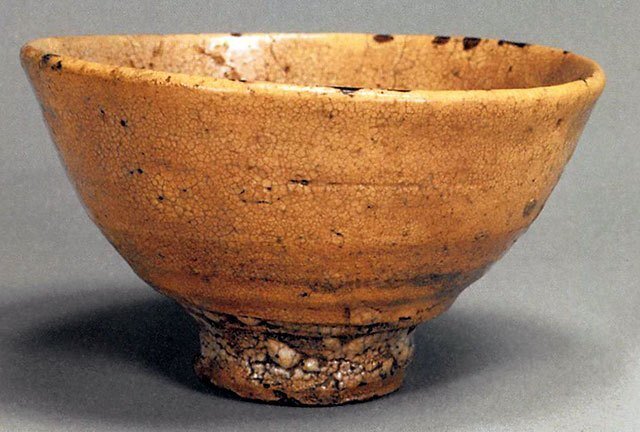

大井戸茶碗 銘「喜左衛門」(朝鮮時代16世紀)京都 孤篷庵

「井戸茶碗」という名称の由来は明らかではありませんが、朝鮮半島の李朝時代に作られた雑器で、日本の茶人には、「一井戸・二楽・三唐津」と言われて珍重されました。

この茶碗は、町人の竹田喜左衛門が所有していたことから「喜左衛門」という銘があります。所有者が腫れ物に悩まされるという逸話があり、転々と所有者がかわりますが、最後に大徳寺の塔頭である孤篷庵に寄進されます。

高台にある釉薬だまりの「梅花皮|《かいらぎ》」が味わいを感じさせます。

志野茶碗 銘「卯花墻」桃山時代16~17世紀)

東京 三井記念美術館

焼き物に興味を持った若い頃、もっとも惹かれたのが志野焼でした。色合いの柔らかさとちょっとぼってりとした素朴さ。他のどんな茶碗よりも手で触れたくなります。

志野釉の下に鉄釉でうっすらと垣根の模様が描かれています。口縁部や表面の微妙なゆがみに味わいを感じます。

国宝の4点だけでなく、これら以外にも見応えのある作品がまだまだありました。茶碗だけでなく、絵画も楽しめます。

百聞は一見にしかず。本物を観るに如くはなし、ですね。

いいなと思ったら応援しよう!