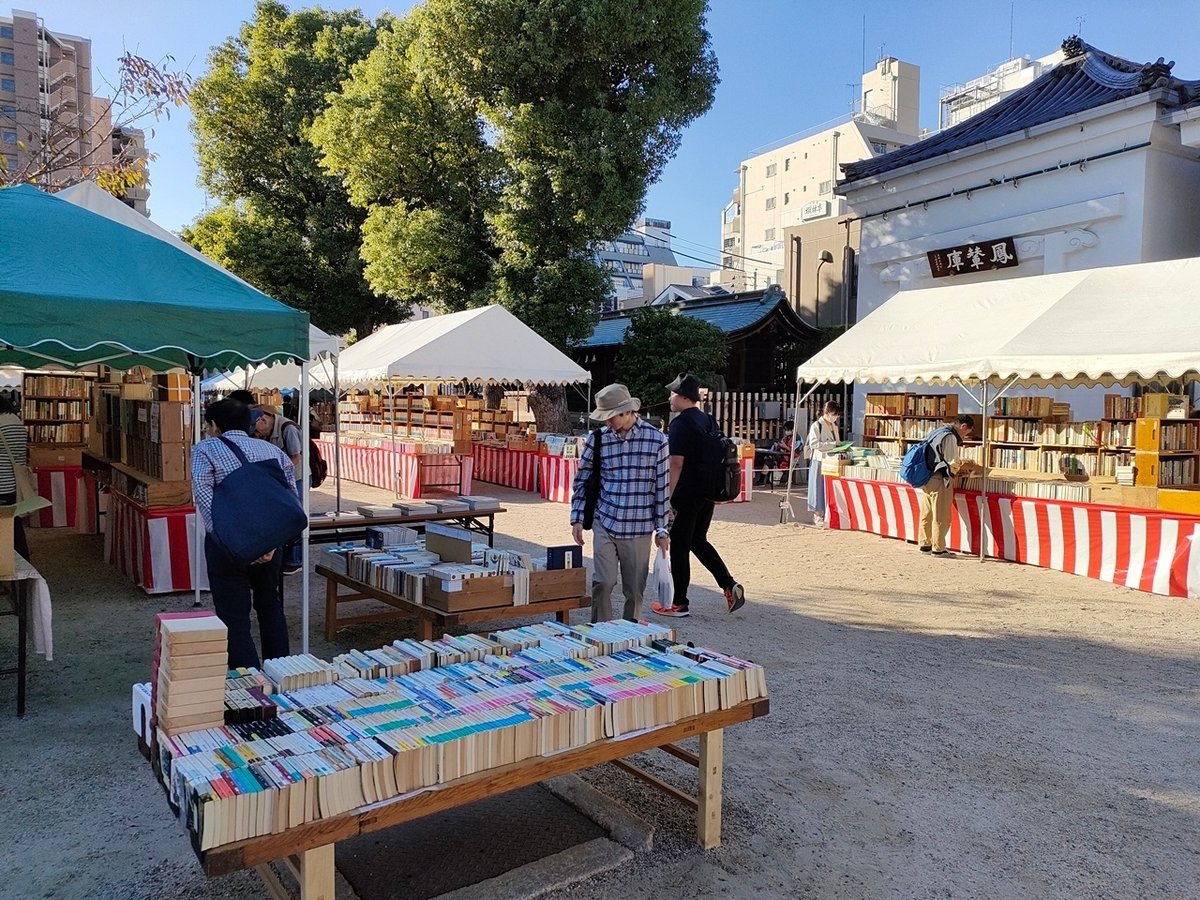

天神さんの古本まつり

最終日

毎年秋になると、大阪天満宮で古本市が開かれる。「天神さんの古本まつり」だ。今年は10月19日から始まって、23日(月)が最終日だった。

SNSで行った人の記事を読んだのがその最終日。まだ間に合うので、その日の午後、大阪天満宮に出かけた。

人出はまずまず

環状線天満の駅を降り、天神橋筋商店街を4丁目から2丁目あたりまで商店街を南に向かって歩く。ここの商店街はいつも活気があって好きだ。天満天神繁昌亭のある北側の鳥居から天神さんの境内に入る。

最終日の午後ということもあって、人出はそれほど多くはなかった。まず天神さんにお参りする。

最終日は16時までだそうだが、夕方には帰宅する予定なので、滞在できる時間は1時間半ぐらい。境内の西側から北側にかけて、十数張りのテントが並ぶ。「1冊200円、3冊500円」の貼り紙をしている店が多い。

百円均一コーナー

各テントを順番に見て回っていると、すぐに時間が過ぎていく。目指すは「百円均一コーナー」だ。

書店や古本屋に行くと、読みたいと思う本がパッと目に飛び込んでくることがある。反対に、なかなか見つからないこともある。この日は時間が急いていたせいか、これという本が目にとまらなかった。それでも、次の本をゲット。

『遊戯神通伊藤若冲』

この本は、河治和香さんの小説である。

本の帯にはこんな解説が・・・。

◆古い文献に「寂中」と誤記したものがある。華麗な若冲の絵の背後に潜む人間たちの底知れぬ寂しさを、著者は追う。

◆時空を超えて我々を魅了し続ける作品とそれを描いた絵師に、江戸と明治、二つの時代から迫った書き下ろし小説。

◆1904年、セントルイス万博に〈若冲の間〉が出現し、〈Jakuchu〉の名は世界に広まった。誰がこの若冲ブームを巻き起こしたのか。心の中の〈奇〉を描かずにはいられなかった若冲。男の孤独を認めながらも、そっと寄り添わずにはいられなかった女・・・・・・。

伊藤若冲の没後200年を記念して、京都国立博物館で『若冲展』が開催されたのが2000年(平成12年)だった。そこから始まった若冲ブームは、今でも続いている。私も、「若冲」の名が冠せられた展覧会に何度足を運んだかわからないほどだ。

さて、この『遊戯神通伊藤若冲』には、どんな若冲が描かれているのだろうか。これからのお楽しみである。

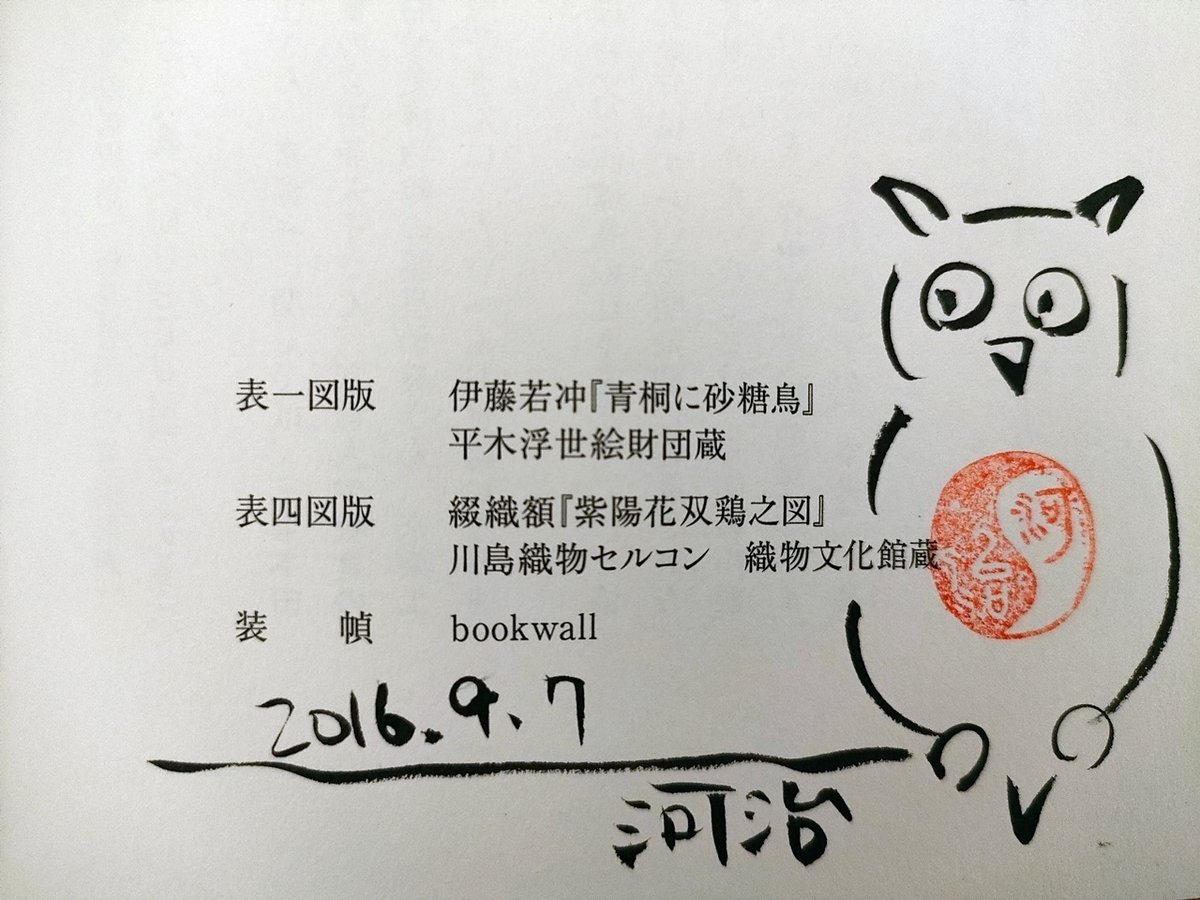

この本の最後のページに、河治和香さんの印とこんな絵があった。

若冲の『花鳥版画』(青桐に砂糖鳥)の裏には、旧所有者であった三原コレクションの「ミミズク印」が押してあったという。この絵はそれを模したものだろう。

『魅惑の仏像9 奈良・新薬師寺 十二神将』(毎日新聞社)

新薬師寺は懐かしいお寺だ。20代の頃、勤務する高校で作った「古美術研究会」の生徒たちといっしょに、この寺で合宿したことがあった。

最近こそ、外国人観光客であふれるようになった奈良だが、昔は興福寺・東大寺を過ぎて高畑あたりまで来ると、ほんとうに静かな雰囲気を味わうことができた。志賀直哉の旧邸や白毫寺などもあり、さらに行けば柳生への滝坂の道に続いた。

新薬師寺の本尊は、その名の通り薬師如来像で、聖武天皇の病気平癒を祈って光明皇后により創建されたという。薬師如来像は左右に日光・月光の二菩薩と、さらに十二神将を従えている。十二神将はほぼ等身大の忿怒像で、土壇上で円陣になって薬師如来をお守りしている。中でも怒髪天を衝く伐折羅像の迫力には圧倒される。

そんな懐かしさもあって、この本を手に取った。表紙を開くと、「聖観」という署名と花押が記されていた。

「聖観」というのは、この本で「新薬師寺の沿革史」という章を記述している新薬師寺の住職さんだった。

さらにページを開くと、ドサリと何か落ちてきた。絵葉書だ。「新薬師寺 第二集」と書かれた中に、12枚の絵葉書が入っている。これも含めて「100円」!。

というわけで、この日200円で2冊の本と絵葉書を入手。交通費のほうがずっと高かった。

しばらく楽しめます。

いいなと思ったら応援しよう!