49歳から始める東洋医学『歴史の知恵で更年期の不調を整える方法』

「最近、なんだか疲れやすい…」

「肌のハリがなくなってきた」

「ちょっとしたことでイライラする」

49歳を迎えた女性の多くが、このような体や心の変化を感じるもの。

東洋医学では、

女性の体は7の倍数で変化すると考えられています。49歳は「7×7=49」、つまり人生の転換期。

ホルモンバランスの変化により、今までとは違う

不調が現れやすい時期でもあります。

でも、これは決して「衰え」ではありません。

体と心を整え、新しい自分と向き合うチャンスなのです。

実は、歴史上の偉人たちも、東洋医学の知恵を活かして健康を維持していました。

織田信長や豊臣秀吉、徳川家康、松尾芭蕉――

彼らは、鍼灸や薬草、食養生などを取り入れ、

心身のバランスを整えていたのです。

そして、その周囲の女性たちも、同じように東洋医学を活用し、健やかに過ごしていました。

本記事では、49歳からの女性の体の変化と、

それを整える東洋医学の知恵をお伝えします。

✅ 東洋医学で更年期の不調を和らげる方法とは?

✅ 偉人たちが実践していた養生法とは?

✅ 鍼灸・ツボ押し・食養生で、内側からキレイになる秘訣とは?

✅ 49歳からの東洋医学的ライフスタイルで、

10年後も元気に過ごすには?

「まだまだこれから!」と思える毎日のために、

今日からできるセルフケアを一緒に取り入れてみませんか?

1. なぜ49歳なのか?東洋医学が説く「女性の7の倍数理論」の話

東洋医学では、「女性の体は7の倍数で変化する」と言われています。つまり、7歳・14歳・21歳・28歳…といったタイミングで、ホルモンバランスや体の状態に大きな変化が訪れるという考え方です。

1-1. 東洋医学の考え方:「女性の体は7年ごとに変化する」

中国最古の医学書『黄帝内経(こうていだいけい)』には、「女子七歳、腎気盛…」という一文があります。これは、「女性は7歳で成長し、7の倍数の年齢ごとに体が大きく変化する」という意味です。

具体的には、

7歳:歯が生え替わり、成長が始まる

14歳:月経が始まる(思春期)

21歳:女性ホルモンが安定し、体が成熟する

28歳:最も健康で美しい時期(ピーク)

35歳:肌のツヤが衰え始める(老化の兆し)

42歳:白髪やシワが目立ち始める

49歳:閉経を迎え、体のバランスが大きく変化する

49歳は、まさに「更年期のピーク」とされる時期。女性ホルモンの減少によって、さまざまな体調の変化が現れます。

1-2. 49歳はどんな時期?更年期・閉経・ホルモンバランスの変化

49歳前後になると、エストロゲン(女性ホルモン)の急激な減少が起こります。これにより、以下のような症状が出やすくなります。

ほてり・のぼせ(ホットフラッシュ)

冷え性・手足のむくみ

頭痛・肩こり・関節痛

不眠・寝つきが悪い

気分の落ち込み・イライラ

肌の乾燥・シワ・たるみ

「今までと同じ生活をしているのに、なぜか疲れやすい…」「急に気分が沈んだり、イライラしやすくなった」など、心と体の不調が出やすい時期です。

しかし、東洋医学では「49歳を過ぎた女性は、第二の人生が始まる」とも言われます。ここで体と心を整える習慣を作ることで、50代・60代も健やかに過ごせるのです。

1-3. 「気・血・津液」の乱れが体に与える影響とは?

東洋医学では、体の健康は「気・血・津液(き・けつ・しんえき)」のバランスが整っているかどうかで決まるとされています。

気(き):生命エネルギー(不足すると疲れやすい、気力が落ちる)

血(けつ):血液や栄養の流れ(滞ると冷え・貧血・肌荒れが起こる)

津液(しんえき):体内の水分バランス(乱れるとむくみ・のぼせ・乾燥が出る)

49歳になると、「気・血・津液」のバランスが乱れやすくなり、上記のような不調が起こります。

そこで、歴史上の偉人たちは東洋医学の知恵を活かして健康を維持していました。

次の章では、「織田信長・豊臣秀吉・松尾芭蕉・徳川家康」らがどのように東洋医学を活用していたのかを見ていきましょう。

2. 偉人たちは東洋医学で健康を維持していた!話

「昔の人たちは、どんな方法で健康を保っていたの?」と思うかもしれません。実は、戦国武将や江戸時代の文化人たちは、東洋医学を活用して体を整える習慣を持っていました。 そして、その側にいた妻や側室、女中たちもまた、同じように養生法を実践していたと考えられます。

2-1. 織田信長の健康管理術:鍼灸と薬草の活用

戦国時代、織田信長は戦の連続で強いストレスと疲労にさらされていました。しかし、彼は単なる戦の達人ではなく、健康管理にも非常に気を配ってとされています。

信長の家臣・堀秀政の書簡には、「殿(信長)は体調管理のために薬草や漢方を活用していた」という記述があり、鍼灸や薬湯を用いて体調を整えていたと伝えられています。

そして、お市の方(信長の妹)や側室たちも、同じく東洋医学を活用していたと考えられます。戦国時代の女性たちは、冷えや婦人科系の不調を和らげるためによもぎ湯や生姜湯を活用していたそうです。

➡ 現代女性が学べるポイント

・「薬草風呂」で血流を促進し、冷えを改善(よもぎ・生姜・陳皮など)

・疲労が溜まったときは、経絡マッサージやツボ押しでケア

2-2. 豊臣秀吉の老化対策:漢方と湯治の秘密

豊臣秀吉は、戦国時代の武将として有名ですが、50代に入ると急激に体力が衰え、老化に悩むようになりました。そのため、彼は健康維持のために漢方や湯治を活用していたと言われています。

当然ながら、彼の妻・ねね(北政所)や侍女たちも、同じように温泉療法や薬膳を取り入れていたと考えられます。特に更年期の女性は「腎の衰え」によって不調が出やすいため、当時の女性たちは黒豆・ナツメ・当帰(とうき)などを積極的に摂っていたと考えられます。

➡ 現代女性が学べるポイント

・温泉や入浴で「腎」を温め、更年期の症状を和らげる

・「補腎」の食材(黒豆・ナツメ・当帰)を積極的に摂る

2-3. 徳川家康の「長寿の秘訣」:食養生と漢方

徳川家康は、戦国武将の中でも圧倒的な長寿(75歳)を誇った人物。その秘密は、食養生と東洋医学の知恵にありました。

彼は日常的に玄米・味噌・納豆・山芋・黒ゴマなどの「腸を整える食事」を意識していたことで知られています。また、『駿河記』には、「家康は体調管理のために漢方薬(朝鮮人参・杜仲茶・当帰)を常備していた」という記述があります。

当然ながら、彼の正室や側室たちも、この養生法を実践していたことでしょう。江戸時代の女性たちは、「血を補う食事」や「肌を潤す食材」を摂取し、更年期を穏やかに過ごしていたのです。

➡ 現代女性が学べるポイント

・発酵食品(味噌・納豆)で腸を整え、免疫力をアップ

・更年期には「補血」作用のある食材(クコの実・黒ごま・ナツメ)を意識する

2-4. 松尾芭蕉の旅の健康管理:お灸と薬草茶

俳人・松尾芭蕉は、一生の大半を旅に費やしました。しかし、当時の旅は非常に過酷で、彼は旅の疲れを癒すためにお灸や薬草を活用していたと言われています。

『おくのほそ道』の旅の記録には、「温石(おんじゃく)を当てて足の疲れを取る」といった記述があり、これが現代の「お灸」に通じるものであると考えられています。また、彼は「ドクダミ茶」や「ハトムギ茶」を飲んで胃腸の調子を整えていたそうです。

➡ 現代女性が学べるポイント

・「お灸」で足の冷えを改善し、むくみを防ぐ

・デトックス効果のある薬草茶(ドクダミ・ハトムギ)を日常に取り入れる。

3. 49歳からのセルフケア!鍼灸的アプローチで不調を改善の話

49歳になると、女性の体は大きく変化します。更年期の症状が現れたり、冷えやむくみ、イライラ、肩こり、不眠などの不調が増えてくることも。

そんなときこそ、東洋医学のセルフケアを取り入れて、体と心のバランスを整えていきましょう!

3-1. 自宅でできる簡単なツボ押し(更年期症状・頭痛・冷え・むくみ)

鍼灸院に通うのも良いですが、自宅で手軽にできるツボ押しを取り入れることで、不調を和らげることができます。

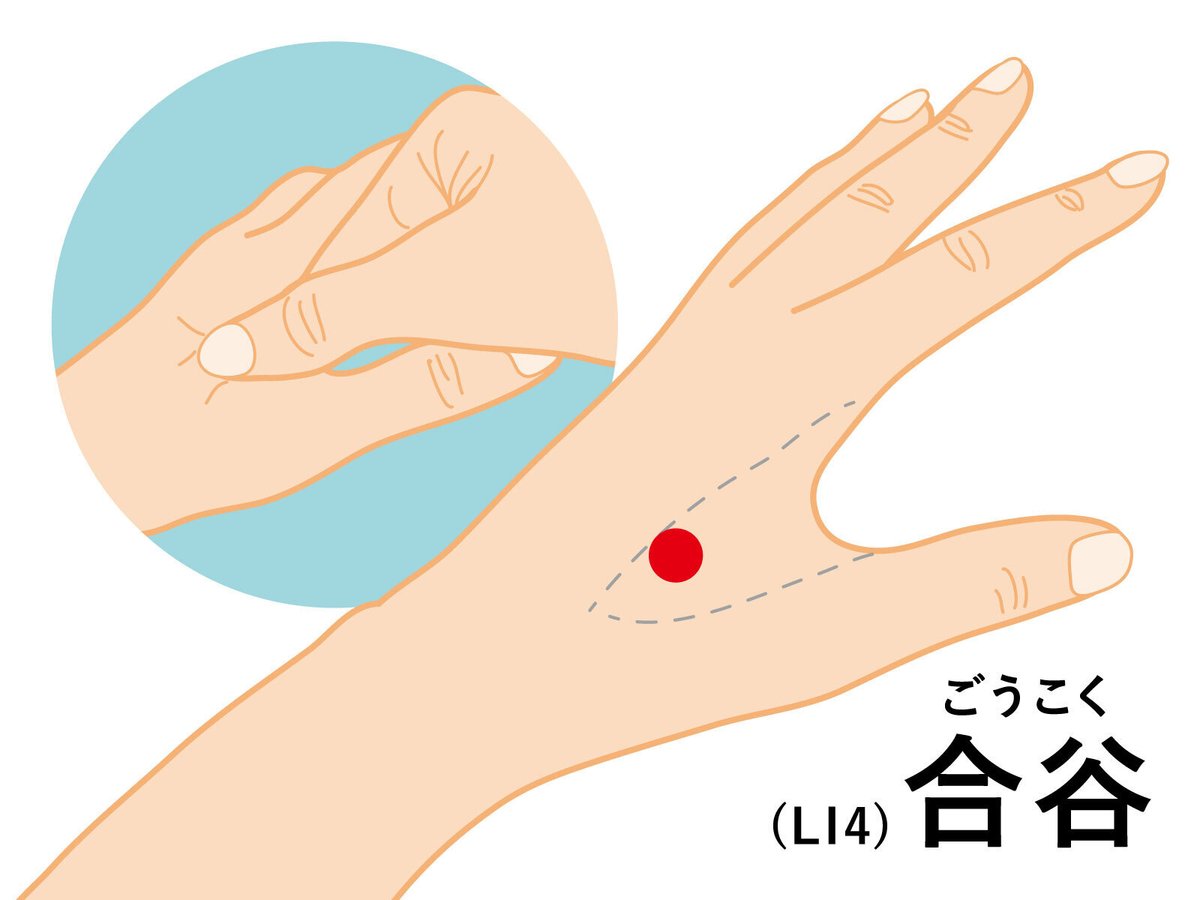

① 更年期のホットフラッシュ・のぼせに効くツボ:合谷(ごうこく)

→ 手の甲側、親指と人差し指の付け根の間にあるツボ。

✅ 頭にのぼった熱を下げ、イライラやほてりを鎮める効果あり。

👉 やり方

反対の手の親指で、ゆっくり5秒押す→離すを5回繰り返す。

息を吐きながら押し、吸いながら離すと効果UP!

② 冷え・むくみに効くツボ:三陰交(さんいんこう)

→ 内くるぶしから指4本分上、すねの内側にあるツボ。

✅ 女性ホルモンのバランスを整え、足の冷え・むくみ・生理不順に効果あり。

👉 やり方

両手の親指を使って、ゆっくり5秒押す→離すを3分ほど続ける。

お灸を使うと、さらに血流が良くなる!

💡 おすすめ:夜寝る前に温めながら押すと、ぐっすり眠れる!

③ 頭痛・肩こり・不眠に効くツボ:百会(ひゃくえ)

→ 頭のてっぺん、両耳のラインが交差する場所。

✅ 血流を促進し、自律神経を整えて不眠や頭痛を軽減する。

👉 やり方

両手の中指を使い、心地よい強さでゆっくり円を描くように押す。

目を閉じながら、深呼吸をするとリラックス効果UP!

💡 デスクワークの合間や、お風呂上がりにやるのが効果的!

3-2. 鍼灸治療を受けるべきタイミングと選び方

「セルフケアではなかなか改善しない…」「もっと根本的に体質を変えたい!」という人は、鍼灸院での施術もおすすめです。

✅ こんな症状があるなら、鍼灸院へ!

✔ 更年期症状がひどく、日常生活に支障が出る

✔ 肩こりや頭痛、不眠が慢性化している

✔ 冷え性やむくみが改善されない

✔ ホルモンバランスの乱れを整えたい

💡 鍼灸院の選び方のポイント

✅ 女性専門の鍼灸院を選ぶと、女性の悩みに特化した施術が受けられる

✅ 口コミや評判をチェックし、経験豊富な鍼灸師がいるか確認

✅ 初回のカウンセリングで、自分の症状や悩みをしっかり聞いてくれるかも大事!

私自身も女性専門の鍼灸院を運営しています。カウンセリングに30分ほどかけてあなたの話「 体の悩み、現状、生活習慣、過去など 」聞き、検査、施術説明をしっかりさせていただきます。

初回体験価格もご用意しております。以下のバナーをクリックで公式サイトに移動できます。

3-3. 体質改善に役立つ「気・血・津液」の考え方

東洋医学では、健康の鍵は 「気・血・津液(き・けつ・しんえき)」のバランス にあると考えます。

✅ 気(き)=エネルギーの巡り

☑ 足りないと… → 疲れやすい・やる気が出ない・うつっぽい

☑ 改善方法 → ツボ押し・気功・深呼吸・適度な運動

✅ 血(けつ)=血液と栄養の巡り

☑ 足りないと… → 顔色が悪い・冷え・貧血・抜け毛

☑ 改善方法 → 鉄分の多い食材(ほうれん草・レバー・黒豆)を摂る

✅ 津液(しんえき)=体の水分バランス

☑ 足りないと… → 肌が乾燥する・むくみ・関節の痛み

☑ 改善方法 → 白湯を飲む・お風呂にゆっくり浸かる

💡 「気・血・津液」を整えることで、体が軽くなり、元気を取り戻せる!

4. 東洋医学で内側からキレイに!49歳からの美容と養生法の話

「最近、肌のハリがなくなってきた…」「髪のツヤが減って、なんだか老けた気がする」

49歳になると、女性ホルモン(エストロゲン)の減少により、肌や髪、爪などに変化が現れやすくなります。でも、東洋医学の知恵を活かせば、年齢を重ねるほどに美しく健やかでいられるのです。

今回は、49歳からの「内側からの美容法」について、東洋医学の視点からご紹介します!

4-1. 美容鍼の効果とは?シワ・たるみ予防に◎

「美容鍼(びようしん)」は、近年注目されている美容法ですが、実は古くから東洋医学で活用されてきた若返りの技術です。

✅ 美容鍼のメリット

✔ シワ・たるみの改善 → コラーゲンの生成を促し、ハリをUP!

✔ 血流促進 → 顔のくすみを取り、透明感のある肌に!

✔ リフトアップ効果 → たるんだフェイスラインを引き締める!

✔ 自律神経を整える → 眠りの質が上がり、肌の再生力もUP!

💡 「美容鍼って痛いの?」

美容鍼は、髪の毛ほどの細い鍼を使うので、ほとんど痛みを感じません。むしろ、血流が良くなり、施術後はポカポカしてリラックスできる人が多いんですよ!

4-2. 東洋医学的「食養生」で肌のツヤとハリを取り戻す

東洋医学では、「美しい肌は、食事で作られる」と考えます。特に、49歳からは「血(けつ)を補う食材」を積極的に摂ることが大切です。

✅ 肌のツヤを出す「補血」食材

・黒ごま、黒豆 → 髪や肌のツヤをUP!

・ナツメ、クコの実 → 血を補い、くすみを防ぐ

・ほうれん草、小松菜 → 鉄分が豊富で、貧血予防にも◎

✅ 乾燥肌・シワ予防に「潤い食材」

・白きくらげ → 天然ヒアルロン酸たっぷり!

・豆乳、アーモンド → 植物性エストロゲンで肌のハリをUP!

・オメガ3(青魚・えごま油) → 肌の水分保持力を高める

💡 「血を補う食材+潤い食材」を組み合わせると、相乗効果で肌が輝く!

👉 おすすめレシピ:黒ごま豆乳スムージー

材料:黒ごま(大さじ1)、豆乳(150ml)、バナナ(1本)、はちみつ(小さじ1)

→ ミキサーで混ぜるだけ!朝ごはんにぴったり♪

4-3. 睡眠の質を上げるツボとお灸の活用法

49歳を過ぎると、「夜中に目が覚める」「朝スッキリ起きられない」と感じることが増えてきます。これは、ホルモンバランスの乱れによる自律神経の不調が影響しています。

そこでおすすめなのが、「睡眠のツボ押し&お灸」です!

✅ 眠りを深くするツボ

・失眠(しつみん) → かかとの中央(不眠改善)

・安眠(あんみん) → 耳の後ろのくぼみ(リラックス効果)

👉 寝る前に5秒ずつゆっくり押すだけでも効果あり!

✅ お灸でリラックス&血流UP!

お灸は、ツボを温めて血流を良くし、リラックス効果を高めるのに最適。市販の「せんねん灸」などを使えば、自宅でも簡単にできますよ。

💡 「寝る前にお灸+白湯」習慣をつけると、ぐっすり眠れる!

5. 49歳からの東洋医学的ライフスタイルで人生を豊かに!の話

49歳は、女性の人生の新しいステージの始まり。

東洋医学では、「更年期は閉ざされる時期ではなく、エネルギーを内側に蓄え、より自分らしく生きるための準備期間」と考えます。

ホルモンバランスや体の変化に振り回されるのではなく、東洋医学の知恵を味方につけ、心と体を整えながら、自分らしい人生を歩むことが大切です。

5-1. 心を整える東洋医学の「五行説」と女性の心のケア

東洋医学では、心と体のバランスを整えるために「五行説(ごぎょうせつ)」という考え方を大切にしています。

✅ 五行説とは?

「木・火・土・金・水」の5つのエネルギーが自然界には存在し、私たちの心身にも影響を与えるという考え方です。

49歳からの女性に特に大切なのは、「土(ど)」と「水(すい)」のバランスを整えること。

✔ 土のエネルギー(消化・安定感)

→ ストレスが溜まりやすく、不安になりやすい時期には「土」のエネルギーを強化する!

→ おすすめの習慣:白湯を飲む・腹式呼吸を意識する・ゆったりした時間を持つ

✔ 水のエネルギー(腎・老化防止)

→ 更年期の不調や老化を防ぐためには、「水」のエネルギーを補う!

→ おすすめの習慣:黒豆・黒ごま・ナツメなど「黒い食材」を意識して摂る

💡 「土と水を整える」ことで、心が安定し、更年期の不調も和らぐ!

5-2. ストレスやイライラを和らげる呼吸法と瞑想

49歳になると、「今まで気にならなかったことがイライラする…」「ストレスを感じやすくなった」という人も多いのではないでしょうか?

これは、女性ホルモンの変化が、自律神経に影響を与えるためです。

✅ 東洋医学的ストレス解消法①:「気の巡りを良くする呼吸法」

✔ 方法:4秒かけて息を吸い、8秒かけてゆっくり吐く

✔ ポイント:息を吐く時間を長くすることで、副交感神経が優位になり、リラックスできる

✅ 東洋医学的ストレス解消法②:「瞑想で心を整える」

✔ 方法:目を閉じて、静かに自分の呼吸を感じる(1日5分でOK!)

✔ ポイント:寝る前に行うと、ぐっすり眠れる

💡 呼吸法と瞑想を習慣化すると、ストレスが和らぎ、心が落ち着く!

5-3. 49歳からの「未病ケア」で10年後も元気な体へ

東洋医学では、「病気になる前の不調(未病)」をケアすることが大切と考えます。

✅ 未病ケアの3つのポイント

✔ ① 体を温める(冷え対策) → 朝の白湯・湯船にしっかり浸かる

✔ ② 血流を良くする(血の巡り) → 軽い運動・ストレッチ・ツボ押し

✔ ③ 自分の体調を観察する(セルフチェック) → 朝の舌の色・顔色・便の状態を確認

💡 「未病」を防ぐことで、10年後・20年後も健康で元気な体を維持!

5-4. 東洋医学を味方にして、自分らしく生きるために

49歳からは、「これからの人生をどう楽しむか?」が大切なテーマになります。

「もう若くないから…」と諦めるのではなく、東洋医学を活かして自分らしく美しく生きる!

✅ 「老化」ではなく「変化」と捉える

✔ 東洋医学では、更年期は「陰(いん)」の時期。つまり、外にエネルギーを向ける時期から、内側にエネルギーを蓄える時期へのシフト。

✔ 無理に若さを保つのではなく、「今の自分に合ったケア」をすることで、内側から輝く!

✅ 「自分の時間を大切にする」

✔ 東洋医学では、心のバランスも健康の一部。

✔ 仕事・家庭のためだけでなく、「自分のために使う時間」を意識することで、心が満たされる!

✅ 「50代から新しいことにチャレンジ!」

✔ 健康管理をしながら、新しい趣味・学びを始めるのも◎

✔ 東洋医学の知恵を活かして、好きなことを思い切り楽しむ!

🌿 「49歳は、人生の折り返し地点ではなく、新しい自分を楽しむスタート地点!」

まとめ

49歳は、東洋医学の視点から見ると「新たなステージの始まり」。

女性の体は7の倍数で変化し、49歳はホルモンバランスの変化が大きく、心身の不調が出やすい時期でもあります。

しかし、これは「衰え」ではなく、「新しい自分と向き合うチャンス」。

東洋医学の知恵を取り入れることで、より健やかに、美しく年齢を重ねることができます。

本記事では、歴史上の偉人たちが取り入れていた東洋医学的な養生法をご紹介しました。彼らの健康管理術は、現代の私たちにも応用できる知恵が詰まっています。

🌿 今日から始められる東洋医学的セルフケア

✅ ツボ押しやお灸で、ホルモンバランスを整える

✅ 食養生で「気・血・津液」を補い、内側からキレイに!

✅ 温活・ストレッチで、冷えやむくみを改善

✅ 呼吸法や瞑想で、自律神経を整え、ストレスフリーに!

49歳を迎えた今こそ、東洋医学の知恵を活かして、自分の体と向き合い、未来の健康を育む時期。

「まだまだこれから!」と思える毎日のために、ぜひ東洋医学のセルフケアを取り入れてみてくださいね。