悪者を退治するT細胞の基本的な役割

前回ゲノム編集の医療応用を取り上げました。

初めに触れた、がん細胞と戦う「T細胞」については、以前から興味を持っていたのでもう少し自身で学んだことを補足的に書いておこうと思います。

こちらによれば、T細胞はリンパ球の1種で、その80%近くを占めます。

名前の由来が気になっていたのですが(何か攻撃的な単語かなとお思ってました)、胸骨の裏にある胸腺(きょうせん)で分化・成熟して血流や末梢組織に移行したため、その英訳「Thymus」からT細胞と名づけらたそうです。

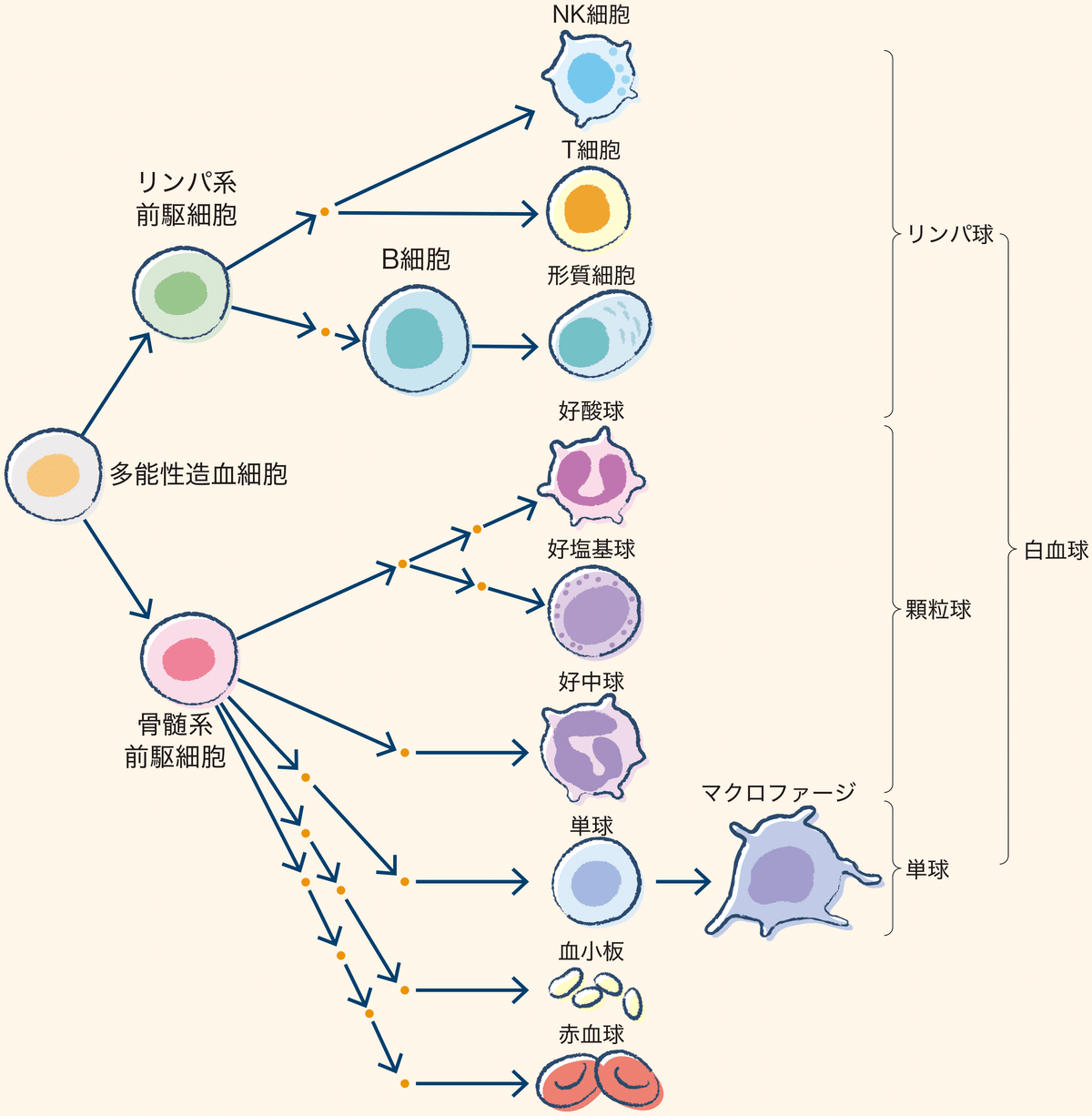

なかなか普段馴染みのない複雑な系統と分類でしたので、それを視覚的に分かりやすいしている図を引用しておきます。

ちなみに、上記サイトでは、悪いものを退治するリンパ球も悪性化し、その症例が増加傾向にあるようです。これはこれでちょっと気になりますね。

上記の系統図に、T細胞と似た、いやもっと退治する名前にふさわしいNK(ナチュラルキラー)細胞というものもあります。

これはスルー出来ないとても気になるネーミングです。

こちらで、両者の違いについて分かりやすく紹介してました。

ざっくりいうと、NK細胞は、誰からの指示も受けずに単独で監視しがんやウイルスを発見すると退治する、のでこの名前を名付けたそうです。(自然免疫と分類)

いっぽうで今回の主役のT細胞は、後天的に悪者を学習したり他からの攻撃指令を必要とします。(獲得免疫と分類)

NK細胞との違いは判りましたが、T細胞はどうやって悪いやつを学習するのでしょうか?

上記同サイトでその機構を解説しているので、自分なりにくだいて書いてみます。

シンプルに言うと、樹状細胞が標的となるがん細胞の特徴をT細胞に教える役割を担います。

教えてもらった情報を基に攻撃段階になると、T細胞にも2つの役割があり、ヘルパーT細胞とキラーT細胞があります。

そして前者が攻撃指示を行って、後者が実際の任務(攻撃)を遂行します。

サッカーでいうと前者(ヘルパー)がミッドフィルダー、後者(キラー)がフォワードのイメージでしょうか。

なんというか、樹状細胞も含めて本当にすごい連携プレーです。

ただ、万能ではないようで、外部のわるものだけでなく内部まで攻撃してしまうことがあり、「自己免疫」と呼ばれます。

そのバランスが悪くなった状態の1つが、いわゆるおなじみの「アレルギー」となるわけです。たとえば、花粉症もそのパターンと言われているようです。

じつは、T細胞の中には、こういったよくない自己免疫作用を抑える「制御性T細胞」の存在が見つかっており、その解明が進んでいるようです。

T細胞だけみても、改めて人体のミクロな世界で起こっている奇跡的なチームプレーは驚きです。

しかも単なる分業作業ではなくそのバランスが悪くなると調整(制御)作用まで担うものもあり、改めて関心を強く惹かれました。

免疫作用はT細胞だけではないですが、今の時代ではこの仕組みを深く理解しておくことは、変な噂(XXXで免疫力が高まる、系)に惑わされないためにも重要ですね。

情報を正しく取捨選択して判断できる免疫力も高めていこうと思います。