素粒子標準模型の見直しを迫る謎の物質の存在

世の中の物理法則を包含する究極理論。

理論物理学を志す人なら一度は描く夢ですが、その中間成果物が「素粒子の標準模型」と呼ばれるものです。

その模型の根底がゆらぐかも?というニュースが最近流れています。

元となるScience誌の記事はこちらです。

要は、

素粒子の1つ「Wボゾン」が従来の標準理論を著しく上回る質量をもったことが分かり、理論の見直しが迫られている、

という話です。

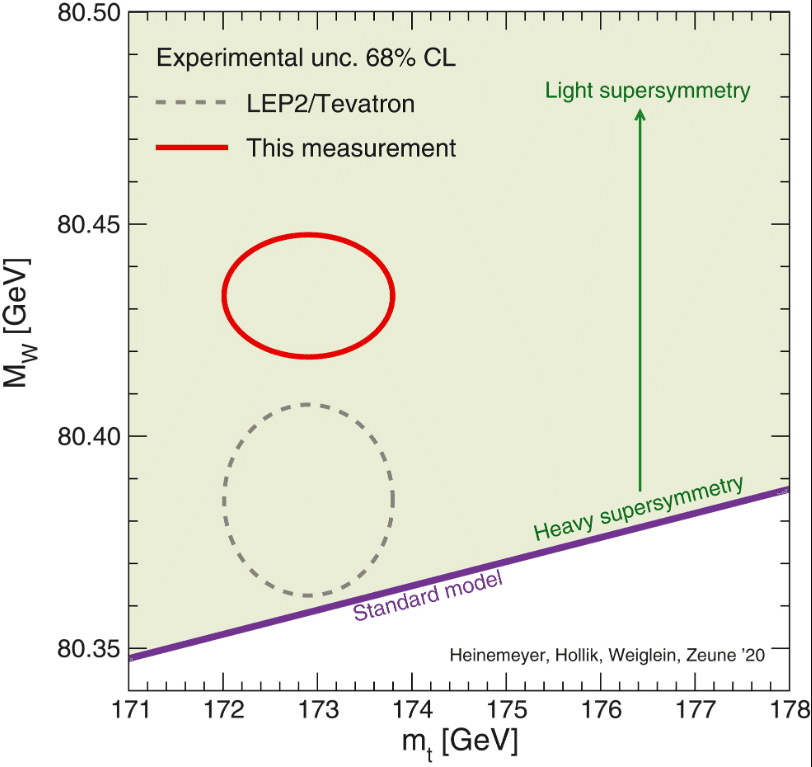

下記がその計測値と理論値のGapを示す図です。

ちなみに、上記日本語記事では「標準理論」とあるため、本記事でも混乱をさけるため揃えます。

ただ、英語では"Standard Model"ですので、「標準模型」のほうが的確な訳と思います。

以前にも、南部陽一郎さんを紹介する投稿でちょっとだけ添えました。

まず、今回の記事を理解するために、「Wボゾン」という耳慣れない用語も含めて、前提となる標準理論のイメージを伝えておきます。

一言で言うと、重力を除く下記3つの力と作用する粒子の動きを統一的に表現する記述形式のことを指します。(重力を除いているので統一的な理論ではないです)

強い力:クォーク(現時点で最小の粒子)を、原子核を構成する陽子や中性子に閉じ込める力

弱い力:原子核の分裂(ベータ崩壊)をもたらす力

電磁気力:電気と磁気による力でお互い相互作用をもたらす

素朴な質問として、

「素粒子の話なのになぜ力が関係するの?」

と思う方もいるかもしれません。

要は、世の中は全て物質とそれに作用を与える力の2種類に還元することが出来るからです。これらを総称して「素粒子」と呼びます。

名前の通り、素粒子物理学とは素(もと)を探究する学問なので、単に動きのない物質だけでは片付かず、それに力を与えている要素も素粒子としてくくります。(ただし、宇宙起源にさかのぼると元々力は1つだったとされています)

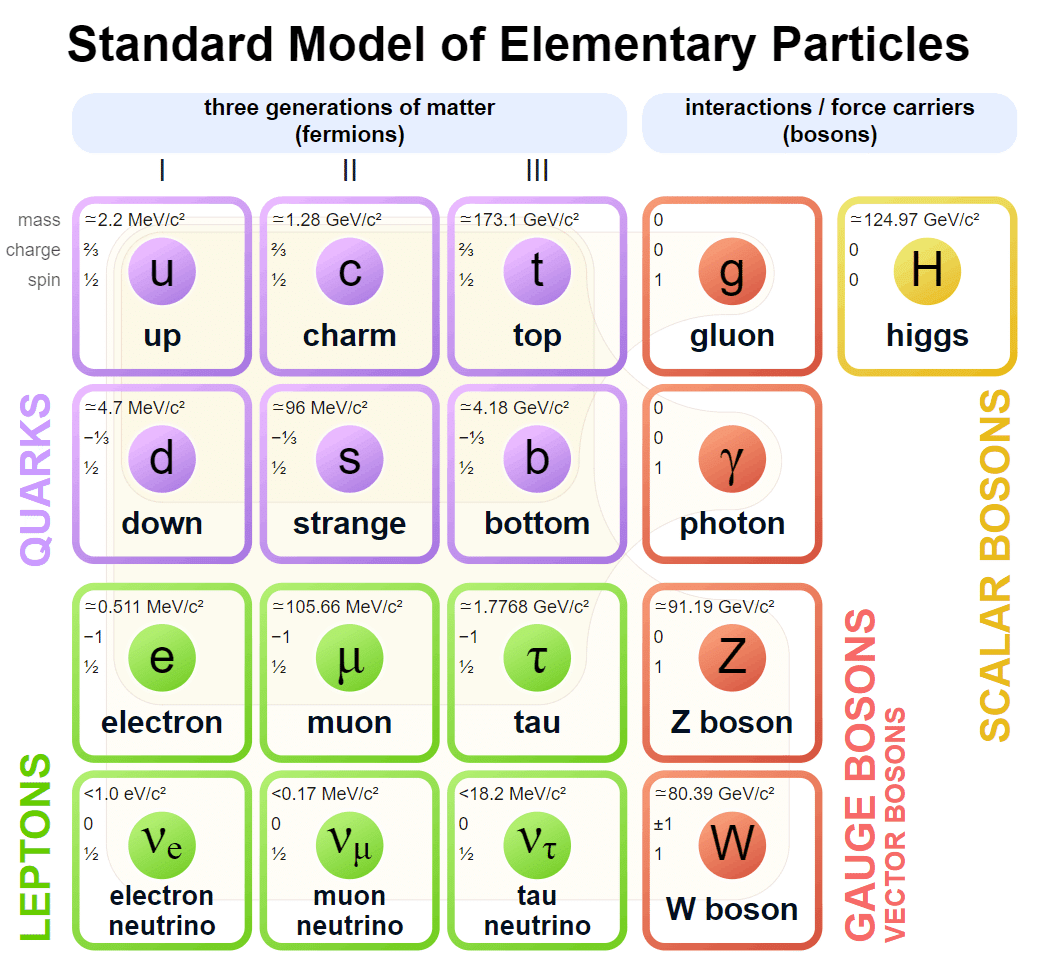

Wikiに載っている標準モデルの画像を引用しておきます。(覚えると素粒子が嫌いになるかもしれないので眺めるにとどめたほうがいいです)

ポイントは縦軸の分類にある、素粒子の総称を「フェルミオン」、力を与える作用粒子を「ボゾン」と呼ぶ点だけ理解すれば大丈夫です。

やっと今回の記事の用語が出てきました。このボゾンも「強い力」「弱い力」にあたるWとZの2種類に分類され、今回はこのWボゾンの質量が理論よりもはるかに高かったという話です。

実験には誤差がつきものですが、統計的に誤差の測り方はある程度決まっています。

それによると今回の誤差が生まれる確率は350万分の1と計算できるため、そもそも理論を見直す必要があるのでは?という話になりつつあります。

実験が間違ってないとすると、果たしてどこを見直す必要があるのか?

ここからは一般向け日本語記事でなく、出所元のこちらを元に深堀します。

まず、Wボゾンを含む基本的な粒子は、ヒッグス場の凝縮という現象と絡み合うことで質量をもつとされています。

凝縮もそうですが、「質量をもつ」という表現が魔術的に聞こえると思います。質量とは力を与えた時に抵抗する度合という定義とみてください。

そして「ヒッグス場の凝縮」とは、例えると物質にまとわりついて動きにくくする現象と想像してください。

我々が物質とすると、水蒸気が水になる(凝縮)と泳がないといけないため動きにくくなるイメージでもいいです。(相当乱暴なたとえですが☺)

何となく状況証拠が見えてきたと思います。

今回質量が理論値より大幅に高いことが分かったので、このまとわりつき方のプロセス(ヒッグス粒子が生成される仮説)で見直しが必要なのではないか?ということです。

その生成仮説を疑う先として、おおまかに下記2つの可能性が考えられます。

1.過去の計測見直し

2.未知の粒子の導入

元々素粒子の標準理論(模型)は、計測値を元にチューニングを繰り返して今に至り、いうなれば「結果からつじつまを合わせた産物」です。

というといまいちに聞こえますが、その模型の精度が極めて高かったので、今でも使われ続けています。

ということで1は過去経験もありもう少し状況証拠が整わないといじりにくいところで、今回1つ可能性としてあげているのが、2の「謎の粒子」の存在です。

実は、宇宙全体では素粒子の標準理論(模型)でカバーする範囲はたったの5%未満といわれています。

上記Sciense誌では、「Dark Matter(暗黒物質)」と呼称していますが、約84%を占めるそうです。

※暗黒物質のほかに暗黒エネルギーという名称もあり、今回の表記はある程度合わせた表現と思ってください。

このDark Matterがヒッグス粒子生成に想像以上に関与しているのではないか?というのが今のところのぼんやりとした犯人像です。

まだ犯人をあげるには議論や追加検証が必要で、それ自体は過去もありました。ただ、今回は過去の捜査方法も見直す必要があるかもしれず、大がかりな捜査網が敷かれそうです。

少々非日常的な用語・現象が多いため理解が及びにくいですが、ぜひ難解なミステリーとして、今後の過程も追っていきたいと思います。