八十八面観音巡礼[海龍王寺][法華寺]、うつくし佐保・佐紀路、不退寺、平城宮跡

以前、法輪寺で見つけた「八十八面観音巡礼」

その中の「海龍王寺」「法華寺」

どちらも春の特別公開なので見に行く。

2024年3月31日

9時前、近鉄新大宮駅着、隣は奈良駅。

駅前には本日のコースメニュー

北へ歩き、佐保川を超える。

右を向くと東側、東大寺の方角。若草山か?

東大寺から西に延びる道が「佐保路」法華寺まで続き、

さらに西へと延びる道は「佐紀路」と呼ばれる。

ただ特定された道ではなく、平城宮跡、御陵の数々と広がる景色、

西大寺、秋篠寺あたりまでを総称して「佐保・佐紀路」と呼ぶ。

市街地のすぐそばにありながら、昔の奈良が凝縮されている。

しばらく歩くと、この先には

まだ早い、

左手には、

南門(重要文化財)

不退寺

在原業平が伊勢神宮を参詣した時に受けた神勅を機に、承和12年(845年)、仁明天皇の詔を奉って承和14年(847年)、萱の御所を寺に改めて業平が自ら聖観音像を刻み、「不退転法輪寺」と号して阿保親王の菩提を弔い、仁明天皇の勅願所となったのが、寺院としての始まりと伝えられている。

不退寺HP

http://www3.kcn.ne.jp/~futaiji/index.html

拝観料、600円

9時過ぎ、一番乗りのようだ、誰もいない。

左折し、石棺へ

そこには、留守番の猫

目線をくれない。

ぐるっと回ると、すぐ正面

本堂(重要文化財)

参拝。

聖観音菩薩立像

(寺伝では在原業平の作)

五大明王像

(平安時代の彫像で、奈良において現存する五大明王像はここだけだそうだ)

本堂より、入口側を眺める。

実に「うつくし」

「うつくし」という言葉には、

「美しい」だけではなく、古語では「可愛い」の意味もあるそうだ。

ここは小さな花々咲き誇り、そんな感じに溢れている。

多宝塔(初層のみ残存、重要文化財)

「伊勢物語」は、在原業平の物語であるとみなされている。

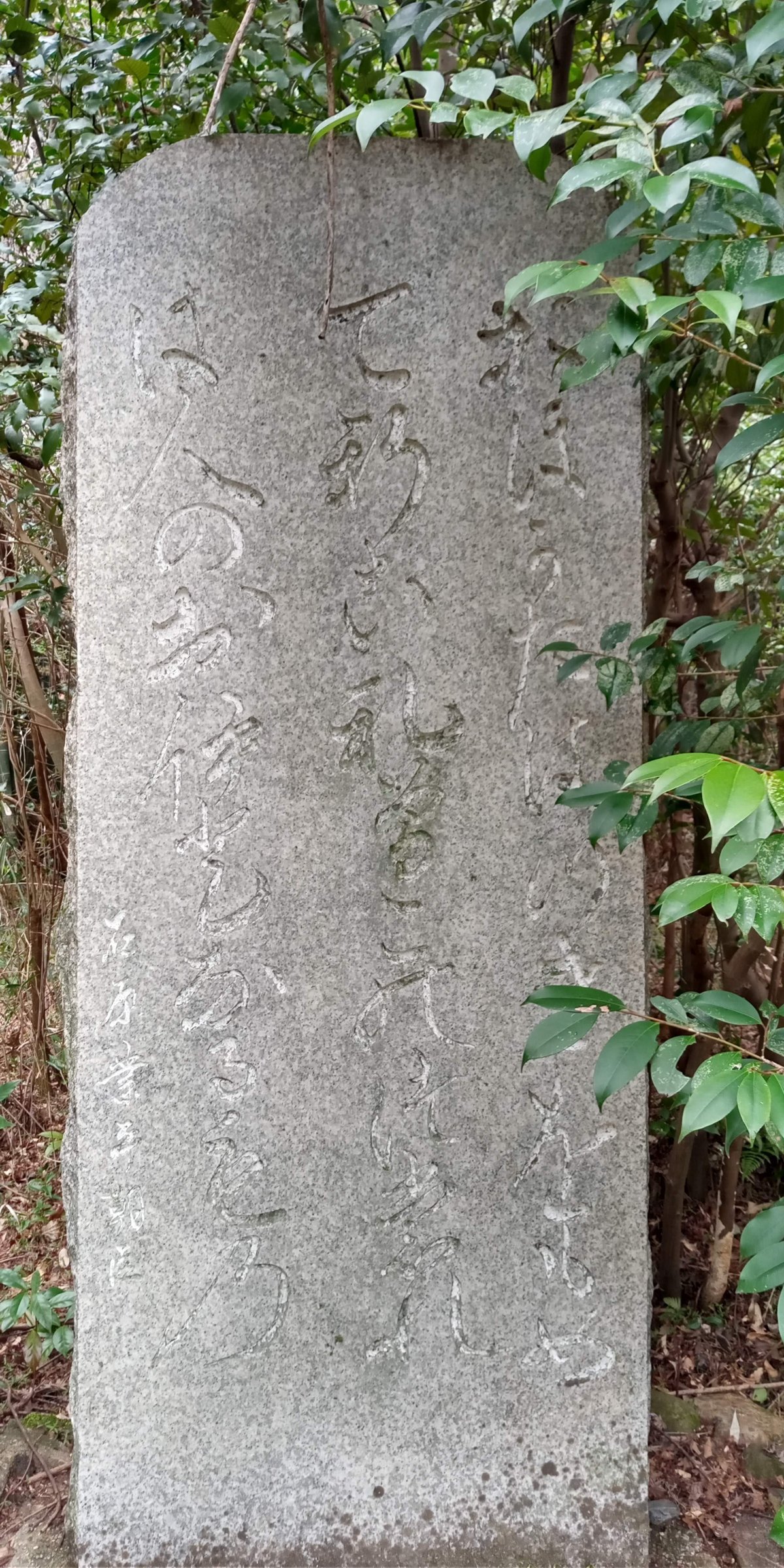

在原業平の句碑、

「ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くゝるとは」

よく見ると、真ん中に、白く、

「うつくし」

外に出ると

歴史の道につながっている。

ウワナベ陵

道路脇で、桜は咲き始める。

桜の花は、下を向いて咲く。

それは、人間に見てもらうためだ。

というが、

受粉の手伝いを、上を向く他の花と競争しないように、

下からやってくる虫を相手にしているともいわれている。

桜の考えはわからないが「うつくし」

ウワナベ陵とコナベ陵との間には

航空自衛隊奈良基地がある。

法華寺門主の署名にて、案内板

この地は、旧法華寺領内領内であり

古代から天平への歴史を伝える多くの史跡に囲まれ

修練の場にふさわしいとのことだ。

よく考えれば、

光明皇后ゆかりの門跡尼寺の法華寺だから

「日本の平和と繁栄」に貢献する自衛隊についての

案内があっても不思議ではない。

しばらく南へ歩くと、右手に

表門(山門)

「大和一の雪柳」という称号を得ていているそうだ。

「うつくし」

海龍王寺

海龍王寺は平城宮跡の東方、総国分尼寺として知られる法華寺の東北に隣接している。法華寺と海龍王寺のある一画は、かつては藤原不比等の邸宅であった。養老4年(720年)の不比等の死後、邸宅は娘の光明皇后が相続して皇后宮となり、天平17年(745年)にはこれが宮寺(のちの法華寺)となった。

海龍王寺HP

https://kairyuouji.jp/

拝観料、500円

右手に本堂

参拝。

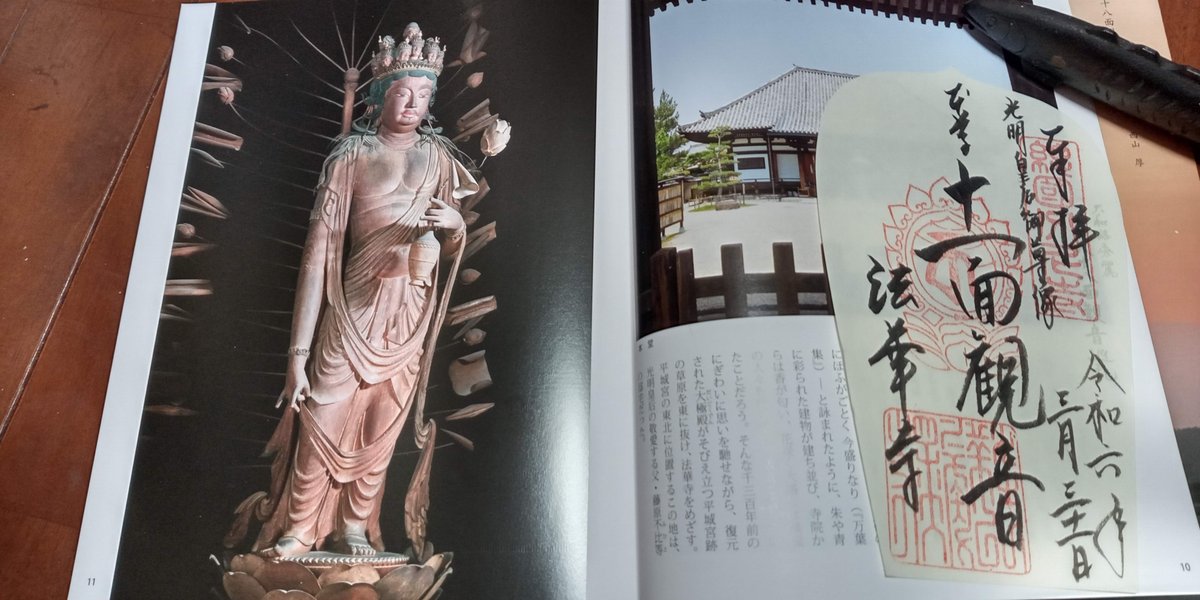

十一面観音像

(光明皇后が自ら刻まれたをもとに、

鎌倉時代に慶派の仏師により造立されたそうだ)

「うつくし」

左右には

愛染明王、不動明王

西金堂

このお堂の中には、精巧な五重小塔がある。

境内

出入口へ

外に出ると、

南へ、右折し道なりに歩く。

赤門

法華寺

藤原不比等の邸宅跡に造られた光明皇后ゆかりの門跡尼寺として知られる(門跡寺院とは、皇族、貴族の子女などが住職となる格式の高い寺院の称)。東大寺が全国の総国分寺であったのに対し、法華寺は総国分尼寺と位置づけられ、詳しくは法華滅罪之寺(ほっけめつざいのてら)といった。

法華寺の地にはもと藤原不比等の邸宅があり、不比等の没後、娘の光明子、すなわち光明皇后がこれを相続して皇后宮とした。

天平17年(745年)5月、皇后宮を宮寺としたのが法華寺の始まりである(『続日本紀』)。この宮寺を「法華寺」と称したことが文書で確認できるのは、2年後の天平19年(747年)からである。

法華寺HP

https://hokkejimonzeki.or.jp/

特別公開拝観料、800円

さすが門跡寺院。細部に手入れが行き届いている。

本堂

風を撮る。

参拝。

光背は、蓮をあしらっている。

「うつくし」

腕が長いのは

三十二相八十種好(釈迦の姿の32の特徴)に倣って、

仏像は作成されるためだ。

正立(直立)したとき両手が膝に届き、手先が膝をなでるくらい長い。

それ以外にも、三十二相八十種好には

水掻きがあったり、歯が40本あったり、扁平足だったり

もっと不思議なことも書いてある。

また、今回目を引いたのは、

本尊の手前には、

ポストカードのように善財童子が五十数体、並んでいた。

ひな会式は4月1日からとのことだが、

もう準備されていたのだろうか?

この姿を見たいと思っていたので、嬉しい。

「ポストカード」と「お守り犬」

そして、「お守り犬」

光明皇后が作り、無病息災を祈願して人々に授けられたそうだ。

厄除けや長寿、安産のお守りとして親しまれ、

古代から変わらぬ製法で作られ続けているとのこと。

顔を上に向けて、見つめる犬の人形と

文殊菩薩に促されて悟りを求める旅に出て、53人の善知識(仏道の仲間・師)を訪ねて回り、最後に普賢菩薩の元で悟りを得る善財童子。

小さき者たちの健気な姿は「うつくし」

慈光殿(宝物殿)

法華寺五重小塔(海龍王寺五重小塔を本堂古材で復元)もあった。

境内

護摩堂「うつくし」

正一位喜市稲荷大明神

からふろは「我自ら千人の垢を去らん」という

光明皇后のご発願に由来し、

庶民に開かれた福祉施設の原点ともいえるものだそうだ。

『元亨釈書』に記される伝説の概略は「仏の啓示により光明子は浴室を建てて千人の垢を摺ると請願を建てた。千人目にハンセン病患者が現れたが光明子は臆することなく洗い、患者の願いにより膿を吸い取った。すると患者は阿閦仏の化身であることを明らかにして姿を消した。

「うつくし」行為

外に出る、

南門から本堂を眺める。

しばらく歩く、

西へ西へ

平城宮跡

第一次対極殿

内部には、案内のボランティアの方もおられ、

じっくり時間をかけて見る方が良い。

南を眺める、第一次対極殿南門

ここに、平城京があった。

奈良時代の日本の首都。710年に藤原京から遷都するにあたり、唐の都長安城を模倣して大和国に建造された都城。現在の奈良県奈良市、大和郡山市に存在する。

中央北域に宮城・平城宮(大内裏)を置き、東西8坊 (約 4.3 km) の面積をもち、中央を南北に走る朱雀大路によって左京・右京に二分され、さらに南北・東西を大路・小路によって碁盤の目のように整然と区画され、全域が72坊に区画設定されていた。

大阪湾や淡路島(八島のひとつ)にも近い奈良盆地(奈良県奈良市の西部の一部、中心部及び大和郡山市北部)には、5世紀中頃にはすでに天皇陵である佐紀盾列古墳群が作られ、またのちには大神神社、7世紀には興福寺も建立されているが、京となった8世紀には、東大寺や巨大な仏像である東大寺盧舎那仏像、法華寺などが建立された。本州の政治・文化の中心地となるに至って外京(げきょう)に位置した門前町が、今に続く奈良の町を形成する中心となった。

しばらく歩き

11時半、西大寺駅着。

駅を越えると、

東大寺を創建された父君の聖武天皇、

法華寺を創建された母君の光明皇后、

その娘、称徳女帝の勅願によってできた

平城京の西、西大寺だ。

「うつくし」づくし

ありがとうございました。

奈良県立図書情報館の奈良の今昔写真WEBに

過去の佐紀・佐保路の写真があり、おもしろい。

八十八観音巡礼記はこちらに

●室生寺

●西大寺

●大安寺

●法輪寺