|低山ハイク|龍田大社〜神降しの風道「龍田古道」〜御座峰(第28経塚行所)

2024年3月3日

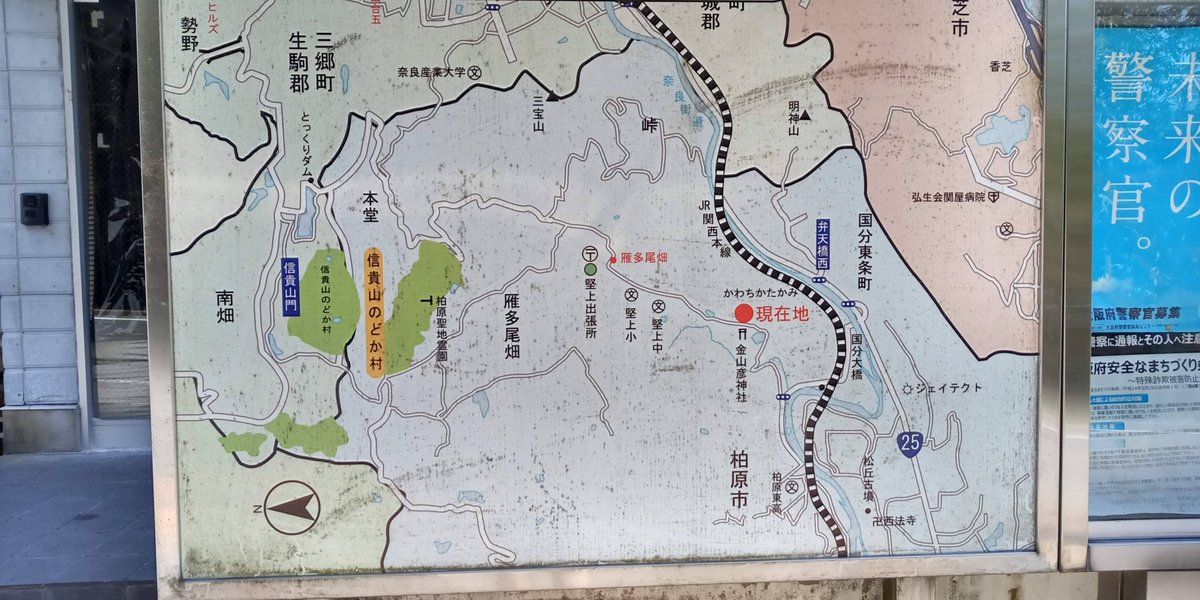

JR大和路線「三郷」駅、9時頃着。

先日、亀の瀬地滑り資料室にて入手した、

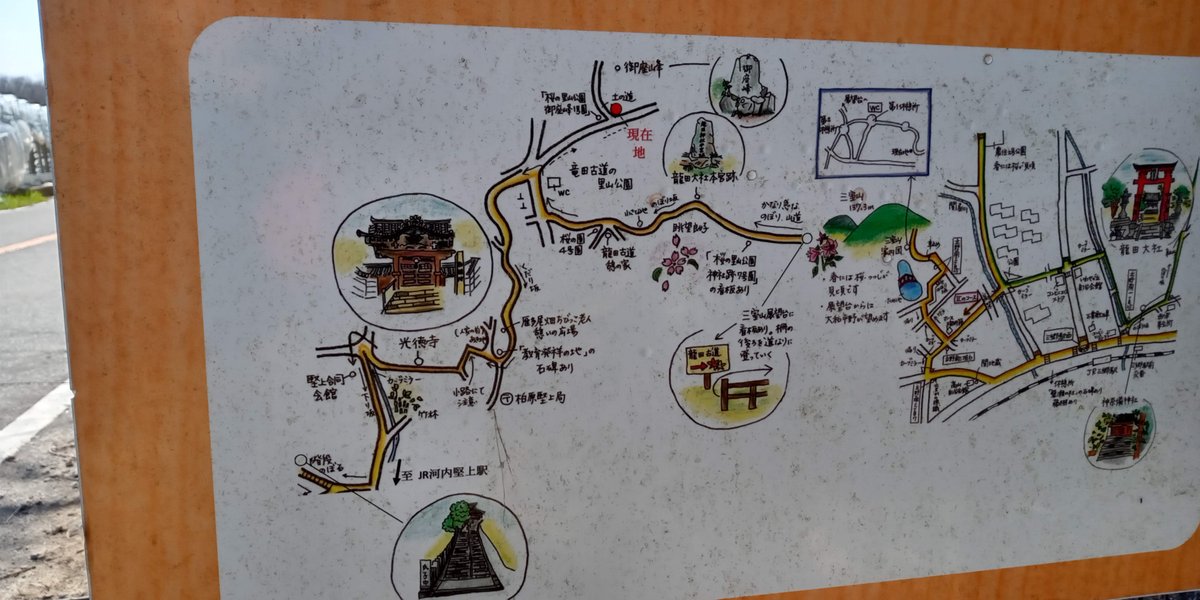

龍田古道のマップの

「風の力を感じる龍田山の信仰体感ルート」を

御座峰を目指して歩く。

駅前を右へ

神奈備神社

長ーい階段

⚫︎龍田大社飛地境内地

神奈備神社(かんなびじんじゃ):神奈備神、坂根天神、今井天神

参拝。

天晴、後ろの木々が綺麗に刈られていた。

神南備とは

神が「鎮座する」または「隠れ住まう」山や森の神域や、神籬(ひもろぎ)・磐座(いわくら)となる森林や神木(しんぼく)や鎮守の森や神体山を、また特徴的な岩(夫婦岩)や滝(那智滝)がある神域などをさす。

住宅地を歩くとすぐ、

龍田大社

風の宮 龍田本宮

龍田大社(奈良県生駒郡三郷町)は「風の神様」として古くから多くの方に親しまれており、天地宇宙の万物生成の中心となる「気」でお守護(まも)りくださる、幅広いお力のある神様です。歴史はとても古く、今から約2100年前、第10代崇神天皇の時代、国内が凶作や疫病の流行に騒然としていたさなか、天皇の御夢に現れた大神様のお告げ通りにお社を造営されると、作物は豊作に、疫病は退散したと伝えられており、それが当社の創建とされています。

龍田大社は、

大和と河内の国境の龍田山と深く結びつく「風神」を祀る。

龍田川(現在の大和川)とも歴史的には深く結びつき、

この地、龍田は奈良時代には大和の西の玄関口、

望郷の象徴として多くの和歌にも詠まれた。

まだ早い時間、砂利が綺麗にされている。

参拝。

こちらのしめ縄は、柱に「風を司る龍」がぐるぐると巻き付いている様を表現した、他に類を見ない独特の形状

インパクトのあるしめ縄、左右対称に縄は巻かれている。

陰陽のバランスを象徴しているようだ。

となえことば

ゆらゆらと祓ひ ゆれゆれと祓ふ

ひれひれと清め ひらひらと清め給へ

唱えことば

神道では自らの祓い清めが信仰的にも神様に近づくための大切なおこないとなっているからです。

大事なことは、祓い清める事だが

ゆらゆら ゆれゆれ

ひれひれ ひらひら

何度も口に出し、

その音に合わせて体を

ふりふり ふらふら

動かしすぎると、

よろよろ よれよれ

楽しいオノマトペ。

左側には末社が並ぶ。

白龍神社

ここの神域に現れた白蛇が、

明治後期に、一夜して姿が見えなくなり

明治41年春に、突如、別の場所のにごり池に

白龍として現れ、宮司などが丁寧にお迎えにあがり

この地に祀られたのが創建と伝わる。

水源は蛇となり、龍として成長するのだろうか?

柄杓でお水をかける、心地良い空間。

龍田恵比寿神社

三宝稲荷神社

いい顔

帰り道

こちらもまた、

奈良の西大寺の愛染明王の伝説と同じように

蒙古襲来に対して、敵軍調伏の祈願が行われた。

九州では、元の国の大船が、すでに玄界灘まで攻めてきていた。さあ、大変である。

ところが、不思議なことに、その船団の上で、龍田大社から飛んできた袋の玉が破れた。そして、それが大暴風雨となって敵の船団を吹き飛ばしてしまったのだ。

駅に戻り、過ぎて西へ

岩瀬の社

⚫︎龍田大社飛地境内地

岩瀬の杜(いわせのもり):

4月の例大祭では水神様(若宇加能売命(わかうかのめのみこと)に

鯉を奉納するそうです。

少し歩くと、

関地蔵

お顔は消えている。

しばらく、住宅地を歩くが

龍田古道の案内がしっかりしている。

分かりやすい。

龍田古道の象徴である山々を、万葉人は「龍田山」と呼び

龍田大社に降るその端山を「三室山」という。

よく整備されている、

近くの林の中に古墳あり。

林に入ってみたが、見つからない

進行方向とは逆か?

龍田古道と並走しており、すぐにコースに戻る。

ベンチあり、休憩。

今日は、もう春。

三郷町制施行50周年記念のプレートにて

植栽が多数あり。

三室山

137.1m

展望台付近からの眺め、

龍田古道の龍田大社の神域を抜けるこのルートは

「神降りの風道」とも呼ばれる。

「三室」とは「神の居られる」という意味で、龍田大社(本宮)の神域を指す。

ここまでが、奈良県の三郷町になるのか?

龍田古道の案内板とともに綺麗に整備されている。

展望台には人がいたので写真は撮らなかったが、

回り込み、繋がっている後ろの道を上っていく。

この辺りからは急坂が続く、足元は荒れている。

通る人が少ないのかも

ただ、地道ではなくコンクリートが見え隠れする。

龍田神社本宮跡

案内版はあるが、それらしきものは見当たらず、

ネット検索すると、どうやら磐座はあるようだ

⚫︎龍田大社飛地境内地

三室山(みむろやま):龍田大社奥の宮跡地(万葉集・百人一首など)

桜の里山公園、NPOが管理しているようだ。

御座峰まで行こうとするが

展望台以降の龍田古道の案内がない。

地図通り、スマイルランド、龍田古道の里山公園を

回り込むが、下がってきた。

御座峰は、あきらめ、

金山媛神社を目指して反対側の道を下る。

左手の管理されている山沿いに歩くが

だんだん離れていく。

何もない広々とした車道、時々車が通る程度。

心地良いが、目的の神社など見当たらない。

どうやら、道を間違えているようだ。

どちらにしても、下れば駅に出れるだろうと歩くが、

何もない。

スマホはバッテリーが怪しい、

だんだん不安になる。

知らない道を行くと、よくあるのが行き止まり、

山中でもなく、まだ午前中なので

最悪は、同じ道を戻り返せば良いと思っていると

工事中の場所に出る。

日曜なので作業はされていないが、

地滑り止めの作業現場のようだ。

よく見ると見覚えのある風景を、

違う角度で見ている。

わかった、先日の「地滑り資料館」に到着した。

一安心。

先日のコースをまた歩き、同じようポイントで写真を撮っていた。

しばらくすると、いつの間にか撮り鉄の人々が6、7人いた。

弁天橋を過ぎると

弁財天参道、

荒れているが階段があり、上る。

急斜面に立つ磐座。

地面が今にも滑りそう、

小屋を覗くが、入って奥にも何もない。

下り、道に戻ると

撮り鉄の人たちは、もう誰もいない。

すぐ地蔵さん。

JR「河内堅上」駅着11時半ごろ。

帰ろうかと少し考えるが、まだ早いので

金山彦神社を目指す。

龍田古道のマップの予定の逆回りのルート、

行者堂を曲がり、

しばらく歩くと、分岐あり

右の上りの方を歩くと、大きなお家があるが

だんだんと入り組んだ道になり、わからない。

仕方がない、

本日2度目の諦め、戻ろうと、

分岐あたりに

郵便屋さんがいたので、道を聞く。

下り左の道池を越えると、

金山彦神社は、すぐとのこと。

まちづくり市民財団助成事業の看板

「竜田道」と表記されている。

今は「龍田古道」で統一しているのか?

金山彦神社

古代、製鉄が栄えた守護の神

製鉄は、もののけ姫のタタラ場をイメージするが

古代はフイゴがなく、炉には良い風が必要とのこと、

「風」が重要。

古墳時代にはフイゴが作られていなかったために、たたら炉では自然風によって木炭の燃焼が行われていた。

参拝。

伊勢神宮奉拝所

この道を北に、

金山彦神社と金山媛神社

大阪府柏原市雁多尾畑(かりんどおばた)にある延喜式内社で、現在社のある場所より北東の山上にあたる嶽山(だけやま)にあった社を移動したと伝えられている。製鉄や鍛冶生産を守護する神として信仰されており、柏原市域の大規模な鉄器生産集団との関連が考えられている。立地としては、龍田古道のうち地滑り地である亀の瀬を迂回する山道にあたる他、龍田大社の神域である御座ヶ峰(ござがみね)や霊峰信貴山への登り口にもあたることから、古今に渡る信仰の道としても考えられている。

堅上中学校

堅上小学校

をこえて、

ただただアスファル道の急坂を上る。

金山媛神社

一旦下り、長い階段を上る。

参拝。

境内からの眺め、

こちらも金山彦神社と同じ、伊勢神宮奉拝所があった。

左手には

かりんどの福神、至福堂

前の道が続いているので、上っていく。

上ってきたアスファルト道に繋がると思ったが、

よくわからない、戻る。

階段途中にベンチあり、

休憩、バナナ。

ここまできたので、諦めずに上ると、

古い住宅地や郵便局、

ますますの急坂

目の前を自転車の人、ギアを変え左右にゆっくり上る。

やがて見覚えのある風景が現れた。

結局、先程の諦めた地点に戻る。

分岐を一つ間違っていたようだ。

本日2度目のアハ体験、

脳は活性化したのだろうか?

道間違いの効能。

大阪側の風景

しばらく上ると、右手に奈良側の風景。

左手にすぐ、やっと辿り着く。

御座峰

龍田山伝承の地、

奥は

神域につき立ち入り禁止。

⚫︎龍田大社飛地境内地

御座峰(ござがみね):風神様の降臨地とされる聖地。

標高、約320m

戻りは「河内堅上」駅か「三郷」駅、どちらへ行くか?

同じくらいの距離なら山道が良いので

「神降りの道」を使い「三郷」駅へ戻る。

三室山の看板は「神降りの風道」、

「風道」が新しい表記のようだ。

アスファルト道から三室山へ

サクサク降りて、三室山展望台

到着すると、先客あり上から挨拶される。

下のベンチで昼食、1時前

天ぷらそば、コンビニのカップ麺

JR大和路線「三郷」駅着、1時半ごろ。

2度の道間違い、

予定のコース+αでも無事到着。

御座峯まで辿り着け、

ありがとうございました。

今回は、

葛城二十八宿、第28経塚、龍王社にあった案内板を参考に

亀尾宿の行所八所の

三、弁財天の窟(岩屋)

四、龍田大神御座峰

六、金山彦神社・金山姫神社

七、龍田大社

を訪問した。

他の場所は以下の記事に

一、亀瀬堂島濱の龍王社

二、亀瀬川中の亀石

八、明神岳(卒塔婆峯)

五、小鞍嶺の普賢寺跡

は、よくわからなかった。

参考資料:

日本遺産ポータルサイト

今回の葛城修験と龍田古道も認定されている。

他にも興味深い地域が紹介されている。