|低山ハイク|松尾山。大和十三仏霊場[矢田寺]南生駒〜虚見つ大和、矢田山遊びの森、東明寺、松尾寺〜竜田川

2025年2月15日

近鉄生駒線「南生駒」駅、10時前着。

生駒山の東、奈良県側よりスタート。

ここは2月1日に降りた

近鉄生駒線「元山上口」駅より

北に3駅、途中

椣原(しではら)勧請綱が

電車の窓から見えた。

奈良県の北西部。

生駒と王寺を結ぶ、近鉄生駒線。

単線の電車が、

生駒山と矢田丘陵の間を往復している。

近鉄沿線ハイキングマップ「奈良−1」を参考に、

矢田寺・大和松尾寺、約13kmのコース。

構内に

トイレを探すが

見当たらない。

改札を出て、

左へ

線路沿いを

少し南に歩き、

左折、

東へ踏切を渡り

急な上りを進むと、

古い立派な民家が連なる。

しばらくは

町中を歩くと、

足湯がある。

トイレもあり、

服装を整える。

振り返ると

生駒山。

アスファルト道が

続く、

荒れている箇所もあるが

この道が

大阪の玉造から、

奈良市に繋がる

旧街道の

暗峠奈良街道だそうだ。

伊勢本街道でもある。

落語「東の旅」では、

ここを歩く

ふたり旅の

エピソードが

綴られる。

「日本の道百選」にも選ばれている。

難波から東進、箱殿で東高野街道と交差し、生駒山中を上り標高455メートルの暗峠を越えて大和国へと入り、生駒谷と榁木峠を経て道はやがて奈良へ至る

途中、

交差するのは

矢田丘陵遊歩道

左折すれば、

東生駒に繋がる。

とても興味深い

コース。

こちら側の遊歩道は

生駒市の管轄。

榁木峠(むろのきとうげ)には、

榁木山弘法大師堂

回り込み、

参拝。

しばらくすると

昔歩いた時は

ベーグルかパン屋さんで

人が並んでいた建物、

閉店したのか?

途中で別れる

左折の道は

奈良街道、

富雄に繋がる。

真っ直ぐ

歩いて

矢田山遊びの森

この森は

自然の地形を活かした

広大な自然公園。

駅から約1時間、

11時前着。

森を抜け、

東明寺、

矢田寺、

松尾寺と

古刹をたどる。

イノシシ避け

柵を開けて

閉めるて、

振り返る。

横手から

回り込む、

東明寺

舎人親王によって

白鳳時代に創建されたと伝わるお寺。

舎人親王とは、

飛鳥時代から奈良時代にかけての皇親・政治家。天武天皇の第六皇子で、淳仁天皇(淡路廃帝)の父。天武天皇の諸皇子の中で最後まで生き残り、奈良時代前期に長屋王とともに皇親勢力の中心的存在として重用された。『日本書紀』編修事業の総裁を務めたことでも知られる。

参拝

正面を下り

振り返る。

途中、

山中を少し離れるが、

戻るので

また、猪よけ。

また、猪よけ。

地元の人、

挨拶。

散歩コースでもある。

左折すれば、

三の矢塚、

大和民俗公園には

「ならみんぱく」があるそうだ。

おもしろそう。

「ならみんぱく」こと奈良県立民俗博物館は、26.6haに及ぶ広大な大和民俗公園内にあり、奈良に暮らす人々が改良と工夫を重ねながら伝えてきた、大正から昭和初期の生活用具や農具、国重要有形民俗文化財の「吉野林業用具と林産加工用具」などを、わかりやすく展示しています。

今回のコースを離れるが、

ここから左折する東側、

奈良盆地、

郡山駅との間には

ニギハヤヒが天から放った2本目の矢が

落ちた所に建てられたとされている

二の矢塚のある

矢田坐久志玉比古神社もある。

また、ここ矢田の地名の由来は

矢が落ちた田であり、

物部系氏族の「矢田部氏」が当地に

居住し祖神を祀ったともされる。

紫陽花の時期は

人で溢れているが、

境内の

横から入り、

右手に本堂。

矢田寺

花の時期には

七色のあじさいが埋め尽くす

あじさい寺。

味噌なめ地蔵

矢田寺の麓のある農家のお嫁さん、

その年のお味噌は、どうしてもうまくいかなかった。

お地蔵さんが夢枕に立たれ、

「そんなに困っているなら、私の口に味噌を塗って食べさせておくれ。

おいしい味噌に味付けしてあげよう」と言われたそうだ。

そして、

半信半疑のお嫁さんは、翌日、いつもお参りしている矢田寺へ行ってみると、夢で見たのと同じお地蔵さんがおられるではないか。早速家から味噌を持ってきて、そのお口に自分の味噌を塗りつけた。

数日して、味噌桶(おけ)の蓋(ふた)をとって出してみると、おやおや、何と、味噌は本当においしくなっていた。お嫁さんは大喜び。そのお地蔵さんは「味噌づくりを助けてくださる有難いお地蔵さん」と評判になったそうだ。

なんともまあ、

右手には

春日神社。

参拝。

振り返り、

真っ直ぐな長い参道。

奥には

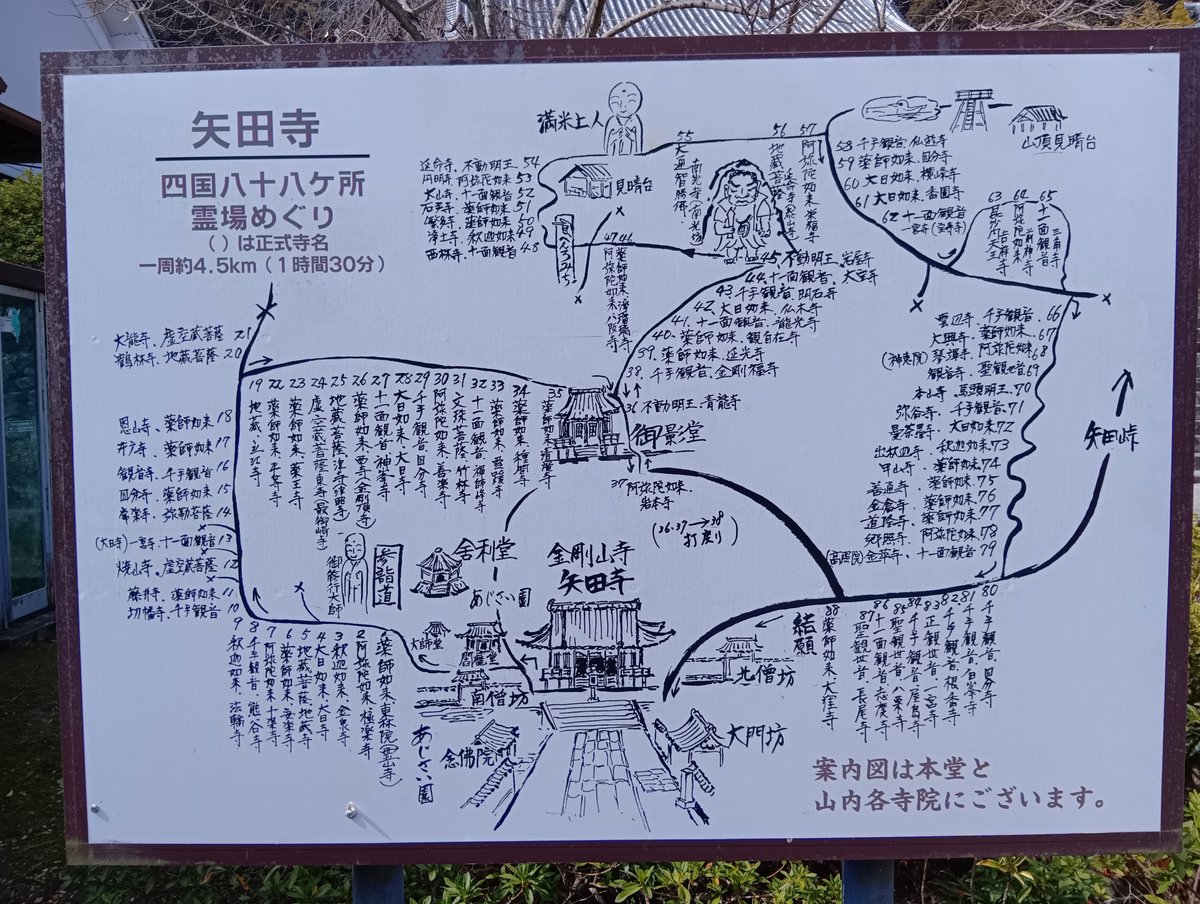

霊場めぐりが

あるようだ。

一周約4.5Km

1.5時間。

また今度来よう。

本堂は

不在。

大和十三仏の

御朱印は、

4箇所ある

塔頭のどこでも

受けれるそうだ。

どこも不在で

3ヶ所目

大門坊にて

呼び鈴を押す。

こちらでは

対応いただけた。

大和十三仏、

こちらのご担当は

地蔵菩薩。

大地のぬくもりをあらわすお地蔵さまは六道衆生を救うほとけさまです。六道とは地獄・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道(人間界)・天道(天界)の6つで、全ての生きとし生けるものに救いの手をさしのべて下さいます

来た道を戻り

矢田峠方面へ、

ゆるい上り、

弘法井戸?

広い

尾根道

サクサク

快適。

しばらく

歩くと、

1:04

昼食、

カップヌードル。

寒気団の間、

もう今日は

寒くない。

歩いて

すぐに、

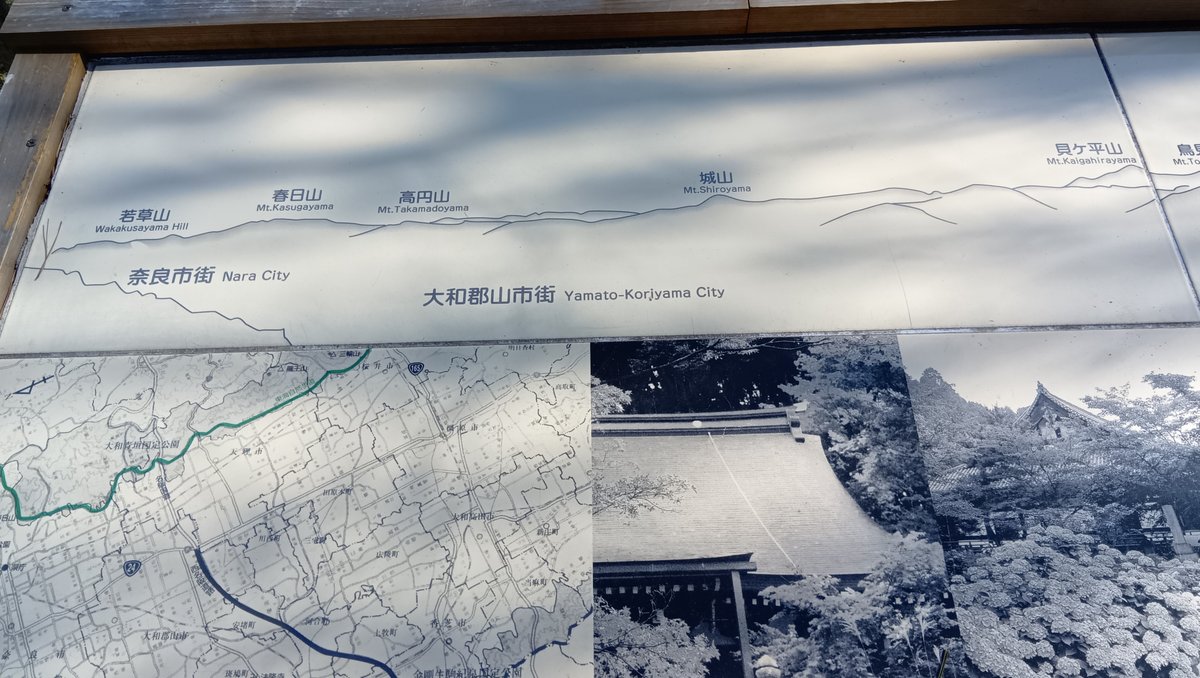

国見台

手前には

三輪山

大和のあゆみと矢田丘陵

古くは、国土生成の神話の中で「虚空(そら)みつ大和」発祥の地とも考えられている矢田丘陵。飛鳥時代や奈良時代には、この山を背景として仏教寺院の多くが創建されるなど、大和の人々と深い関わりをもってきました。

大和の国を見下ろすこの場所から、あなたも悠久の大和のいとなみを感じることができるのではないでしょうか。

ニギハヤヒは、

高天原より天の磐船に乗って

河内國河上哮ヶ峯(いかるがみね)に降臨、

その後、大和國に入り、

大和河内地方を開発し建国の礎を築かれ、

天空より国土を望み

「虚空(そら)見つ日本國(やまとのくに)」と言った事が

「やまと」という国号の始まりとされている。

実際、

ニギハヤヒの一団は、

磐船神社から

奈良に入る際に、

石神神宮方面に直接進まずに

この矢田丘陵の尾根から

奈良盆地(当時の生活は?)の

この景色を眺めて

天理方面へ入ったのだろうか?

てくてくマップの

ルートを離れ、

右折、

階段を上り

松尾山

山頂315m

1:28着。

電波塔の

裏を周り、

アスファルト道が

繋がっているので

下り、

てくてくマップの

ルートに戻り

松尾寺

厄除け祈願で知られる

参拝。

護摩場

後ろには

西国三十三箇所ミニ霊場

石仏の

奥に隠れる

この役行者さん。

不思議なフォルム、

頭巾や腕が

抽象度が高いからか?

お堂との間を

上り、

京都の

楊谷寺、柳谷の観音さん

塔の階段を上り、

松尾山神社

参拝。

下り、

西国三十三箇所ミニ霊場

竹生嶋の千手観音

脇の道から

境外へ、

途中、

てくてくマップでは、

分岐が分からず。

集落のある方向へ、

Googleマップを確認するが

細い道は、

表示されず。

予定では、

平群駅へ向かうが

Googleマップでは

一駅南の

竜田川駅を経由する

ルートを示す。

集落の公園

何?

ゴミ処理場

下り方向へ、

街に出れは

Googleマップが

役に立つ、

川を超え、

結局、

近鉄「竜田川」駅

3時過ぎ着。

矢田丘陵、

北には遊歩道。

改めて歩くと

近鉄生駒線も何やら

面白い。

ありがとうございました。