アンテナと、評価の評価

言葉が発酵していない。思考も表現も。最近の建築の卒業制作や論文をみていても、例えば「オンラインとオフライン」や「持続可能性」「コミュニケーションのこれから」など、1000回くらいはみたタイトルや文字列を、様々な創作物やメディアや設計案やデザインプロダクトでみかける。この既視感はおそらく、以前よりも増えた。自分自身に対しても強くそう思う。

エピソードその1~東大の卒業設計展の感想

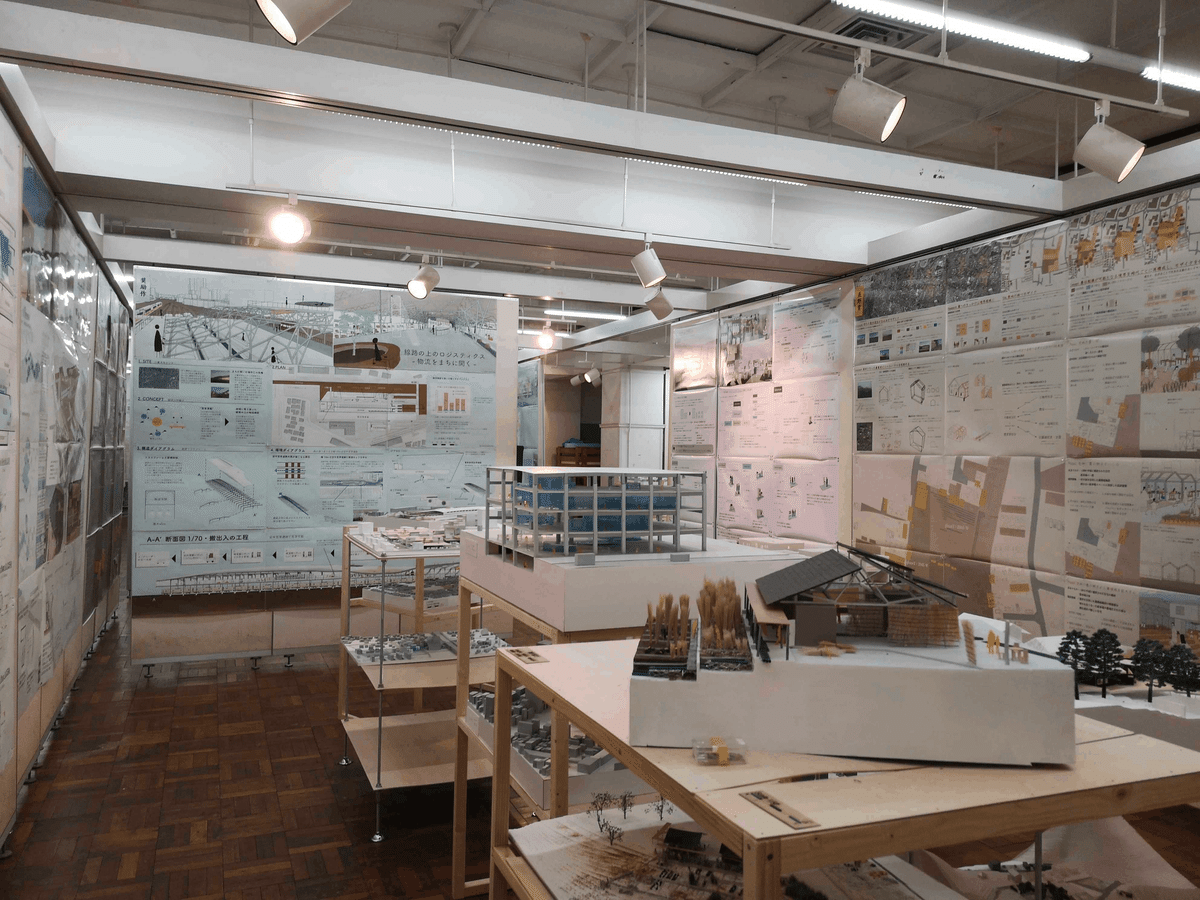

近頃、東京大学の建築学科4年生たちによる卒業設計展を見に行った。

建築学科では4年時に卒業設計として、自分たちの関心をもとにテーマや具体的な敷地を決め、そこにある問題を炙り出し、解決するような設計案を構想することに取組む。

その一連の流れの中で人々に自らの思考を育て、披露し、共感を得る手法を学んでいく。同時に自分自身が本当に何に興味を持っているのかを知る。つまり卒業設計は、自身のアンテナを磨いていく作業でもある。

学部の4年生で、建築を学んでまだ数年。手法も技術も心もとないのが常だ。そうした中で学生の構想に価値が見出されるとすれば、アンテナのセンスだけだろう。その人自身の世界の見方や感度。それは教授たちにもないものだ。そこにユニークさが出る。

いかに自分だけのアンテナを育てるか、こそが重要なのだ。

今年の東大の卒業設計展では、特にエンジニアリング寄りの製作にいくつか見応えのあるものがみられた。具体的な設計というよりは、研究をもとにしたプロトタイピング製作のようなものである。

東大の卒業設計にはAコースとBコースがあり、Aは一般的にイメージされる卒業設計で、Bはもう少し研究をもとにしたエンジニアリング寄りの製作になる。

より設計に近いAコースの作品をみていると、今は本当にテーマ設定が難しい時代なのかもしれないと感じた。

全体的なユニークな切り口や対話の中で醸成したとみられる鋭い思考や発想があまりみられず、タイトルにも文字列にも既視感のある言葉が多いように思われた。

建物をデジタルにモデリングする3D技術への基礎習熟はみられたものの、PhotoshopやIllustrationを駆使した「表現」への習熟は、例年よりもかなり弱いように思える。また、A1×12枚で表現されるプレボの密度の薄さも気になった。そもそも、ディスプレイで作ったデザインを実際に印刷してみるという基本的な検討作業を、彼らはどのくらいできたのだろう。

そのことに対して悲観的に感じたというより、「わかる、俺も」と辛さに共感した。今の時代の中で学ぶことの困難がそこに凝縮されているようにすら思ったのである。自分の抱えている潜在的な問題がそこに端的に表出しているように感じた。

自身の関心を人に話したり、人のテーマと比べてみたり、先生と議論したり、そうした中で自分のアンテナの特性もわかっていくし、それぞれの感度は育っていく。そして周りのアイディアやデザインを目の当たりにしながら、自らの立ち位置のようなものを削り出していく中で、アンテナを磨いていく。

そして建築学科ではたいてい先生やスタッフに自分の興味関心をボコボコにされる。「そんなの百回くらい見た」とうんざりされる。

泣きそうになり(時に本当に泣き)、横にいる人が同じように苦しんでいることに気が付く。そうか、みんな同じなんだなとほっとする。その共感があるからこそ、アンテナを磨き直す作業にもう一度戻れるのかもしれない。

研究寄りの卒業設計に見応えがあったのは、研究という枠組みの中で、ある程度問題系がはっきりしている中で取り組むからかもしれない。

既存の研究を引き継ぎ発展させるのであれば、問題をゼロから立ち上げていく設計構想よりも、アンテナ力は必要ないのかもしれなかった。今は、テーマを設定することが本当に難しい時代なのだろう。

ただ個人的なアドバイスとしては、「人々」や「社会」の姿が見えづらい時代だからこそ、もっと自分自身の欲求や抱える問題に素直に取り組んでも良かったのではないか、とは思った。その意味で、公共施設よりも個人の住宅などの方が構想しやすかったろうし、その方が心身の伴う思考が結実し得たのではないか、とは思う。

エピソードその2~とある賞の最終選考でのコメント

以上の経験からは非常に学んだし、否定したいというよりも共感したのが実態なのだが、後輩についてとやかく言ってしまったので、これまた少し前の自分のみっともない経験を振り返ってみたい。

少し前に、U-Tokyo IIS collaboration initiative awardという賞の最終審査があった。これは僕の所属する東京大学生産技術研究所の主催する賞で、産学連携や地域連携の場面で顕著な実績のある大学院の学生に贈られる。その最終審査。僕は賞に漏れた。

数人の、誰かもわからない先生たちがいるZoomにいれられ、一通りプレゼンすると誰かわからない先生たちから質問が飛ぶ。そんな形式だった。そのスタイルもいかんせんいかがわしく思ったが、僕が何より気になったのはその質問の内容だった。

端的にいえば僕のプレゼンした研究は、地域におけるスタジアムの在り方を探求し、これからのスタジアムの在り方を構想する研究である。

実際に地域に入り込んでその体験を記録しつつ、問題を再整理していくという研究なのだが「一体これは何をどう計測して分析したんですか」と問われた。これほど愚かな質問もないと思った。

地域と連携しその地域に潜在する問題を炙り出していくような取り組みで、そんな構造的でわかりやすい手法や答えが用意できるなら楽に決まっている。

生産技術研究所はほとんどがエンジニアリングの研究者で占められる。だから研究の手続きのようなものを重視したのかもしれない(そもそもお前は誰なんだ)。あるいはそういう型も重要かもしれない。

しかしこの誰かもわからない審査員の意図の不明な質問に僕はしっかりと困惑してしまい、もごもごしている間にしっかり賞に漏れた。みっともない記憶だ。

評価を評価できない理不尽さの氾濫

ただ、このとき僕はたった数分の審査で、ずいぶんと打ちのめされてしまった。そしてそのことにとても驚いた。こんな場面は何年もの間、今までにもいくらでもあった。

どうしてだろう?

端的に言えば、評価を評価できない理不尽さではないかと思った。以前なら審査や議論で受けた理不尽さを、学生同士で共有することもできた。つまり学生側から審査員を評価することができた。

ここから先は

2025年3月に「夢における空間論」を書き上げるまで

旧「2023年3月に博士論文を書き上げるまで」。博士論文を書き上げるまでの日々を綴っていました。今は延長戦中です。月に1回フランクな研究報…

サポートは研究費に使わせていただきます。